世博会的时代纪念碑

作者:贾冬婷

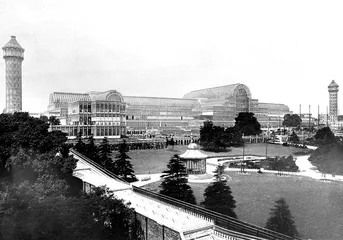

( 1851年伦敦世博会遗址 )

1851年5月1日:第一届世界博览会在伦敦“水晶宫”开幕。

当天,维多利亚女王在日记中写道:“透过铁门映入眼帘的教堂的顶楼,还有那无数挥舞着的手掌,鲜花,雕像,以及挤满人群的走廊,进入大殿后嘹亮的号声,此种感觉实在毕生难忘。”

正值工业革命巅峰的“日不落帝国”通过这届“万国工业成就大博览会”,向世界展示了630吨大功率蒸汽机、火车头、高速汽轮船、气压机、起重机,以及先进的炼钢法、隧道、桥梁等大型模型,盛况空前,参观者达630多万人次。这不再是以往的商品交易会可以比拟的了,而是各国新技术的百科全书式的展示,因此被确认为现代意义上的首届世博会,世博会从此被誉为“经济、科技与文化界的奥林匹克盛会”。

而对那些耀武扬威的大国元首,世博会给了他们一个在和平时期炫耀科技和军事的机会:1853年美国纽约举办了第二届世界博览会,场馆模仿“水晶宫”的形制而建,新大陆的主人第一次向世界展示自己的成就。巴黎也不甘示弱,在1855年世博会上展出了混凝土、铝制品和橡胶。然后又是1862年的伦敦,展出新的工业产品——缝纫机、印刷机和火车等。1873年的维也纳博览会将新的动力机献给了世界,首次展示了电动马达……19世纪的历届世博会展现了一个非凡的“发明时代”,充分展示出人类工业文明在当时的最新成果,这一“技术中心主义”的时期通常被认为是世博会的萌芽期。

从1876年费城世博会始,世博会进入它的发展期——从技术世界中诞生出来的博览会,试图将目光投向更为辽阔的空间。20世纪上半叶的资本主义经济危机和连续两次世界大战对世博会的影响不容忽视,但世博会仍然在困境中继续发展。费城世博会第一次允许各国设立独立展馆,此后国家展馆逐渐取代了主题展馆,建立在世博会之上的国力竞赛更趋白热化。法国为纪念大革命100周年而举办的1889年世博会建造了埃菲尔铁塔。当它最终于1889年3月31日伫立在世人面前的时候,人们对它的评价是“它压塌了欧洲”,批评变成了赞颂。1900年巴黎的万国博览会被称为“世纪之总”,展示了西方社会在19世纪的技术成就,世博会由此达到最高潮,来宾4810万人次,但这也是走向衰落的一个转折点,在整个20世纪前半期,世博会再也没有重现过如此的辉煌。

在“二战”后的废墟上,人们要重建自己对进步的信仰,借助世博会掀起了“技术乐观主义”的思潮。1958年比利时布鲁塞尔世博会曾被称为“一个时代的最后一次盛大博览会”,主题是“科学文明和人道主义”,其标志物“原子塔”是一个巨大的原子结构模型,象征着人类安全、和平地应用原子能。日本从战败国阴影中走了出来,1970年的大阪世博会游客超过了6400多万人次,是迄今为止历史上参观人次最多的世博会,推动了以大阪为中心的关西地带城市群的形成。工业化的弊端,战争的创伤惊醒了人们的浮华梦,人的价值、人类的进步乃至日常生活逐步引起了人们的关注,集中体现在这一时期的世博会主题上,世博会发展进入成熟期。在斯波坎举办的1974年的“国际环境博览会”,这是历史上首次明确地将环境问题作为主题的世博会。1980年代和1990年代世博会的主题词之中,最频繁出现的是“园艺”,最深入人心的是“能源”和“水源”。

随着冷战时期的结束,世界的发展开始趋向多元化,对“进步”的顶礼膜拜已让位于“可持续发展”和其他类似理念。无论是1992年塞维利亚世博会、1998年里斯本世博会,还是2000年汉诺威世博会、2005年爱知世博会,都不约而同地把主题确定为“对历史与未来环境”、“人类自身的进步”以及“科学技术与可持续发展”等全球热点问题上,世博会进入更新期。中国工程院院士、上海世博会主题演绎部总策划师郑时龄指出,世博会从最初炫耀产品,到国家实力的竞争,现在已变为展示国家智力了。

<p "="">郑时龄告诉记者,在之前的世博会历史上,可以称得上里程碑的世博会有四届:1851年伦敦,第一届世博会;1889年巴黎,法国大革命100周年,埃菲尔铁塔建成;1939年纽约,汽车时代;1970年大阪,信息时代。他们有一个共同点——预示着一个新时代的到来。上海会成为第五座纪念碑吗?郑时龄说,国际展览局已提出这一希望,这要看上海是否能为发展中国家的城市问题提供解决之道。不是展示城市本身,而是城市的目的——人的生活。

黄浦江边另一些工业遗址

耶松船厂遗址

耶松船厂旧址(上图),在黄浦江畔虹口港的东侧,开埠前这里叫徐家山,沿黄浦江岸为渔民晒网的地方,开埠后,这里成为美租界,称为“百老汇路”。

徐家滩现靠近旅顺路和太平路之间的地方,沿黄浦江,就是美商“杜耶普伯维公司”开设修理船只的船坞,当时称“新船澳”。1865年,由英国人购进,称之为“老船澳”,铁皮上写着英文“Old Dock”,远远地在江上就看得见,算是最原始的广告。船澳全长100多米,门宽16米多,涨潮时可修理吃水为4米多的船舶。岸上铁皮顶的砖木石结构仓库,应该就是这个时代的产物,一直留存到现在。

1901年,耶松和祥生船厂合并,抗战前夕,这里改为英国商人的码头,抗战其间被日本人改建为仓库,新中国成立后,这里成为上港五区。

求新造船厂

位于上海南码头机厂路附近,是1902年由华商朱志尧(左二,中间是其母,其余为其弟)在其舅舅、著名文人马相伯帮助下筹资4万两白银建立,当时就占地2万多平方米,雇佣了100多名工匠。数年间就获利甚丰,厂房由最早的10多间简易砖木平房变成钢结构楼房,这些钢结构厂房容易生锈,所以在上世纪20年代,又建了一批钢筋混凝土的工业建筑,专用于造船。

当年留存下来的厂办公房建于20年代,外墙是清水红砖墙,窗户两侧有对细长的爱奥尼亚柱,屋顶沿口有很多浮雕装饰,象征着20年代上海的黄金时代。

这里制造了中国的第一台轧黄豆机、碾米机和第一台卧式蒸汽水泵等。

中法纶昌印染厂

建于1923年的中法纶昌印染厂位于浦东白莲泾,也是现在世博会主要办公地点所在。办厂时这里还只有1台印花机,1927年被英国商人收购后,增加了多台新型印花机,成为日产7500匹花布的巨型工厂,出口商品的标志为“七玫瑰”牌。20世纪60年代,这里又出产了“五朵金花”牌果子花布,当时成为销往香港地区的最佳“创汇品”。

现在遗留下来的印染车间已经经过整修,三角形的玻璃倾斜屋顶,在印染厂时代是采光和透气所用。

英商杨树浦水厂

1877年,英国工程师郝特建议在杨树浦的现许昌路附近,也是当时的公共租界范围内设立自来水厂,该处为黄浦江最宽江段,虽然地处下游可是水质较好,可以供应整个租界用水,当时就投资3万两白银,购进土地111亩,足够以后扩建水厂之用。

水厂于1883年竣工,当时正好在上海的李鸿章为之开动水筏,当年8月,水厂向居民供水,当月收支就出现盈余,主要原因是水厂可以无偿使用水源的缘故。

为扩大销路,水厂还把水样送到伦敦进行检测,结果显示水质和伦敦相似,这成为自来水厂的最好广告,也使他们自豪地宣称自己是“远东最好的自来水厂”。3年后,上海居民开始普遍接受自来水。厂房是1881年英国商人休斯敦的设计作品,采用钢筋结构,外表是哥特式,看起来很像城堡,清水砖上镶嵌着红砖作为腰带,这种混搭的建筑风格是殖民地特殊的产物。

新老怡和纱厂

1896年,英国商人投资50万两白银,招募700名工人,在杨树浦修建怡和纱厂,到1921年,已经扩展到7000人——年资本利润是15%。1910年翻建厂房时,马海洋行建筑师事务所将厂办公楼设计为乡村别墅风格的建筑,人字形屋顶,南面有长长的走廊。

因为上海利润丰厚,结果英商把香港地区的怡和纱厂也搬来上海,1918年搬迁,当年就赢利56万两白银,而日常运营成本只要15%。在这样的巨大利润下,厂房出现了很多奇异的装饰,如应用于公共建筑上的、代表享乐和荣誉的巴洛克风格的图案也出现在山墙上,代表那个时代的光荣与梦想。 上海世博会伦敦上海纪念碑时代世博会