波士顿马拉松:一个城市的奥德赛

作者:鲁伊

( 2003年美国波士顿马拉松赛,这项赛事无疑是这座城市的节日 )

几乎每一份波士顿旅行指南,都不会漏掉位于后湾区的考布雷广场。四条老街围起来的一块空地,左拥美国最古老的城市图书馆——波士顿公共图书馆,斜看人称威尼斯哥特风格建筑之美国集大成者的老南堂(Old South Church),前望名流仕女如云的纽百伦(Newbury)高档购物街,右傍名列“美国最优美建筑之一”的三一教堂,背依波士顿地标、新英格兰地区最高的建筑汉考克大厦,这块还没有北京的熊猫环岛大的方寸之地,也就熏染了这个城市特有的苍茫霸气。当然,如果你对麻省理工学院的掌故有点了解,还会知道,1861年,威廉·罗杰斯就是在这里创办了这所培养出63名诺贝尔奖得主的工科学校,直到1916年迁址到一条查尔斯河之隔的坎布里奇。

在波士顿生活的半年多时间,我不知多少次置身于考布雷广场上来来往往、永远匆忙拥挤的人流中。在这个寒风呼啸的冬日夜晚,在用双脚丈量完人生中的第一个马拉松后,我突然发现,作为中点和作为终点的考布雷,居然如此不同。

低下头,一行用质朴的罗马体铜字镌刻于黑色大理石上的句子跳入眼中,那是英国桂冠诗人丁尼生的长诗《尤利西斯》的结句:

英雄的心

尽管被时间消磨,被命运削弱,

( 参加波士顿马拉松赛的选手路过马萨诸萨州Natick郡的教堂 )

( 参加波士顿马拉松赛的选手路过马萨诸萨州Natick郡的教堂 )

我们的意志坚强如故,坚持着

奋斗、探索、寻求,而不屈服。

( 2005年7月3日,一个名为“Toulousaine”的 传统比赛在图卢兹举行,起初这是一项由女性 参加的小型马拉松比赛 )

( 2005年7月3日,一个名为“Toulousaine”的 传统比赛在图卢兹举行,起初这是一项由女性 参加的小型马拉松比赛 )

这是一个不为我们熟知的另一个版本的奥德赛故事。经过苦难漫长的10年航行终于回到故乡,重新夺回王位、与妻儿团聚的奥得修斯,并没有“一家人从此幸福地生活在一起”。老迈的英雄无法忍受坐等生命终结的无奈与庸常生活的单调沉闷,他将王位传给儿子,告别年老的妻子,重新召集一同冒险的伙伴,向未知的大海和生命的尽头航去。

这块黑色大理石板,是11年前波士顿体育协会(Boston Athletic Association,简称BAA)庆祝波士顿马拉松100周年时安放在终点线上的。它为这项世界上历史最悠久、最负盛名的年度马拉松赛事定下了主调:一个城市的奥德赛。

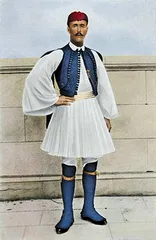

( 第一届现代奥林匹克运动会马拉松比赛冠军、 来自希腊的长跑运动员斯庇林顿·路易斯 )

( 第一届现代奥林匹克运动会马拉松比赛冠军、 来自希腊的长跑运动员斯庇林顿·路易斯 )

爱国者的马拉松

“在波士顿待过的人,可以不迷上红袜队(Red Sox),不喜欢爱国者队(Patriots),没听说过凯尔特人队(Celtics),把棕熊队(Bruins)当成一家小酒馆的名字,但你不可能不受到波士顿马拉松的影响。”站在BAA会议室窗前,杰克·弗莱明(Jack Fleming)——BAA的新闻官,望着对面汉考克大厦的玻璃幕墙,骄傲地说。

刚来波士顿时候,这些无论风雨晨昏、宽街窄巷、仿佛永不消失的跑步者的身影,曾经着实让我惊诧了一阵。后来在哈佛公共卫生学院选课,一个瘦小的印度同学,平时沉默寡言,并不起眼。某天忽然穿件皱巴巴胸口印有“2005年波士顿马拉松”字样的T恤来上课,周围人立时全部刮目相看。课间休息时,连一向不跟学生闲聊的矜持的教授,也带着种景仰的口气跟他搭讪:“原来你跑马拉松,哇!”

“为什么马拉松在波士顿成为如此非同寻常的一件事?”我问弗莱明。

这个生在新奥尔良却因为马拉松与波士顿结下不解之缘的前马拉松运动员偏着头想了想,说:“因为这是波士顿。”

提起马拉松的缘起,人们第一个想起的,应该就是那个叫做斐里庇得斯(Pheidippides)的信使的故事。《新英格兰跑步者》杂志主编鲍伯·费茨杰拉德说,“你知道这个故事的核心是什么吗?不是体育精神,而是爱国主义”。

“很多历史学家都考证过,这个故事很可能是后人虚构的。同时期的希腊历史学家希洛多德几乎记录下了希波之战的每一个细节,但却没有一字一句提到一个死去的信使和‘庆祝吧,我们胜利了’。第一个讲述这一故事的普鲁塔克生在马拉松之战500多年后,而它真正家喻户晓,则是在19世纪,许多欧洲学校将其收入教材。那时候,民族主义和爱国主义正在欧洲流行。”

令马拉松与爱国主义的结合达到高潮的是1896年第一届现代奥林匹克运动会马拉松比赛。在一条按照历史记录设计的路线上,来自希腊的长跑运动员斯庇林顿·路易斯(Spiridon Louis)击败所有对手获得冠军,一个“现代斐里庇得斯”诞生了。

当美洲大陆上的人想要在新世界复制这个传奇的另一个版本时,还有比有“美国的雅典”之称的波士顿更合适的地方吗?

找一张新英格兰地区地图,以波士顿为圆心,40英里为半径,一个圆圈中,囊括着下面这些我们从中学历史课本中就已熟悉的地名:普利茅斯,满载清教徒的“五月花号”首次登陆新世界的恩许之地;波士顿港,波士顿倾茶事件上演的风云舞台;康科德和莱克星顿,美国独立战争打响第一枪的所在;坎布里奇,一座比这个国家还古老的大学的诞生之处?在这个美利坚合众国诞生的摇篮,每年的4月19日——1775年莱克星顿之战打响的那一天——都被作为节日庆祝。这就是爱国者日。在爱国者日举办一场天作之合的马拉松比赛,这,便是波士顿体育协会的创始人们在1897年的那个春天心中的盘算。

波士顿体育协会如今是没落了,办公室藏在老汉考克大楼的四层,在后湾区林立的高楼里,多少显得寒碜。当年的BAA可不同。落成于1888年的BAA俱乐部,曾占据着考布雷广场的最中心位置。五层小楼内设游泳池、室内跑道、土耳其浴、保龄球道、拳击房、网球场、葡萄酒和雪茄房,当年是波士顿城的新大陆贵族们消磨时光的头等去处。BAA的成员,大多是出身于亚当斯家族、卡波特家族、洛奇家族及其旁支的不愁生计的年轻人们。他们热爱运动,有余钱亦有余闲。1896年首届现代奥林匹克运动会的美国队,几乎就是以BAA为核心组建起来的。这些人,也是第一届波士顿马拉松比赛的组织者和主要参加者。

日子定了,终点不用说,自然是考布雷广场上BAA俱乐部的椭圆体育场。然而,从哪里开始呢?

最佳选择当然是从康科德出发,经莱克星顿,过坎布里奇,跨越查尔斯河后抵达波士顿。可问题是,这条路线满打满算只有18英里多一点。找来找去,BAA的视线落在了波士顿西边的小镇艾希兰(Ashland)。距离波士顿24英里,距离合适;从波士顿到阿尔巴尼的铁路线正好在此有一站,可解决公共交通问题。而且,据实地测量的BAA官员亨利·霍顿汇报,这条始自艾希兰,经法明翰(Framingham)、内提克(Natick)、威斯礼(Wellesley)、牛顿(Newton)、布鲁克莱(Brookline),最终抵达波士顿的路线,道路状况与雅典奥运会的马拉松比赛路线非常相近。在私下流传的八卦里,选择艾希兰还有一个重要原因:BAA董事会中最有影响力的一位成员乔治·布朗(George Brown),“恰巧”在艾希兰附近拥有一块农场。

不管真相如何,在此后的111年中,这一路线被数百万来自地球各个角落的跑步者的脚印固定了下来。当然也有变化。1924年,为了和奥运会的马拉松长度26英里385码保持一致,BAA将起点向西南延伸到了霍普金顿(Hopkinton)。1965年到1985年间,因为BAA俱乐部易手并被拆掉,终点一度被移至保德信大楼(Prudential Tower)。一个多世纪中的道路施工,也令波士顿马拉松的长度经常改变——在1957年的重新测量中发现,此前数年中的波士顿马拉松路线比标准足足少了1183码。但这些都无伤大雅。“没有哪一个城市马拉松在保存传统上可以超过波士顿,这正是波士顿马拉松的魅力之一。”弗莱明说。

1897年4月19日,中午12时19分,小镇艾希兰的米特卡福磨坊前,18名瘦削结实的男子冲出用小石块草草划就的起跑线,沿着一条尘土飞扬的林间小路,向波士顿跑去。他们中只有10人最终完成了比赛,但他们还会一次又一次回到这里,站在同一条起跑线上。

我自己的马拉松

我在一个冬日的清晨踏上寻访波士顿马拉松的旅程。在此之前,跑步几乎是我最痛恨的运动项目。学校生涯中,我一直以为马拉松与我无缘,直到与推着全身瘫痪的儿子完成了25次波士顿马拉松的迪克·豪特(Dick Hoyt)通电话。

他说,“你知道26英里的马拉松中最艰难的是哪一段吗?”

“不是伤心岭,也不是过了威斯礼的那一段大下坡。”

“是站在起跑线上的那一刻。”

“不站到起跑线上,你永远不知道自己到底能不能完成马拉松。”

于是,我决定去到霍普金顿上的波士顿马拉松起跑线看一眼。

坐红线地铁到波士顿南站,转乘9点钟从波士顿开往沃彻斯特方向的通勤火车,10点钟就到了艾希兰。1924年前,这里一直是波士顿马拉松的起点,可要到现在的起点霍普金顿,还有1.5英里的距离。若是比赛日,自然会有BAA的班车送到起点,现在只能自己走,权当热身。

新英格兰的冬天,不缺的是蔚蓝明澈的天和媚人的阳光,疾风从林间呼啸而过,一股清新中带点微苦的气息飘来,那是青草和枯叶的味道。这是个适合走路的好天气。

刚来波士顿,学校里发的地图,开篇就说,这是全美国最适合行走的城市。其实带点自嘲的口气——波士顿道路之破旧拥挤,开车人之野蛮粗鲁,自行车行车环境之恶劣,公共汽车之老、少、慢、误,全美出名,地铁加走路就成了最佳的出行方式。城市也鼓励人走路。到波士顿旅游,不可错过的一项是“自由小路”(Freedom Trail),从波士顿公园开始,沿地上的红砖小径,蜿蜒曲折,一直可以走到独立战争初期最血腥一战的战场邦克山。2.5英里的路上,最早的教堂、最早的墓地、最早的学校、酝酿独立的集会中心、文人汇集的老书店、运筹帷幄的市政厅,尽可一览无余。如果不过瘾,还有另一条以南北战争为主题的黑人之路。

这个城市出过一个因为喜欢独自行走而闻名天下的人。162年前,一个28岁的年轻人在笔记本里写下,“我已经明白了最快的旅行是步行”,“一个单独旅行的人要今天出发就出发,而结伴你却要等同伴的准备,也许要耗费很长时间”。他说:“我不愿生活在这个不安的、神经质的、忙乱的、琐碎的19世纪生活中,宁可或立或坐,沉思,听任19世纪过去。”这个年轻人后来把笔记整理成一本书,叫做《瓦尔登湖》。

我用了32分钟从艾希兰走到霍普金顿,上个小坡,转过弯,眼前是个再平常不过的小镇。每年只有一天时间,这里会被来自全世界的运动员和围观者堵得水泄不通,我来的这天,马路上却是十几分钟都不见车过。路右边是一座墓园,老远站着一个中年人,端着照相机,连连向我挥手,遥指上方,却不说话。顺他指点方向看过去,原来是两只黑色大鸟。毕竟还是听到有人走近,拍拍翅膀,飞走了。

中年人是霍普金顿镇办小报《The Hopkinton News》的编辑。他指给我起点,原来就是公路上几排灰砖铺成的一横条,真是不可貌相,“前面不过是26英里385码的路罢了,祝你好运!”

这句话,他一定对许多人说过。100多年里,人们为了各种各样的原因站在这条起跑线后。他们中有新大陆最早的蓝血贵族,对于他们,挑战生理极限的马拉松是另一种形式的娱乐,他们要在每一个领域证明自己,从财富到文化,从精神到体质。他们中有出身于中下阶级的蓝领阶层,他们以自己的速度作为本钱,围观者为他们的胜负赌输赢,他们让很多庄家一夜暴富,留给自己的却只是不堪的晚景。他们中有因为土豆饥荒而移民来的爱尔兰人,跑步是融入他们血液的天性,现在,又成了屈辱卑微的生活中唯一可以扬眉吐气的机会。他们中有加拿大人,为了限制移民继续进入,19世纪末到20世纪初,新英格兰地区曾与经营航海业务的公司联手施加压力,提高欧洲各国到这里的票价,于是,许多新移民把加拿大作为第一站,相继南移,参加波士顿马拉松成为许多人入境的借口之一。他们中有出身贫寒但却有天分的穷学生,马拉松比赛中的好成绩可以帮助他们拿到大学的奖学金,从而改变自己的命运。他们中有想要以跑步作为自己职业的专业运动员,1985年后的波士顿马拉松可以带给他们丰厚的奖金,以及国际大赛的参赛纪录……

不管出于什么样的原因,站在这条起跑线后的每个人,都面临一样的选择:完成它,还是放弃。

完成是一个过程,按照BAA的资格要求,34岁以下组,男子是3小时10分钟,女子3小时40分钟。放弃,却只是一秒钟的事。完成,只有踏上了考布雷广场的终点线才作数,放弃,却是随处皆可。出乎意料的是,当我翻查BAA历年的成绩纪录,最容易放弃的,不是想象中普通参赛者,倒是职业选手居多。状态不佳,担心受伤,或者是念着失之东隅收之桑榆,都可以成为放弃的理由。而明知永远不可能获得冠军,只是为了奔跑而奔跑的人,却多能坚持到最后。如果没有这些人,波士顿马拉松还会成其为今日的波士顿马拉松吗?

波士顿马拉松的路线,其实是一条无甚风景的路。从霍普金顿到威斯礼,13英里都是沿着135号公路而行。作为中点的威斯礼,或许是这一路上最有故事的所在。旁边的威斯礼学院,自然就是那个大名鼎鼎、号称当年女学生去餐厅吃晚饭都要穿晚礼服、因为出了宋氏三姐妹而在中国几近家喻户晓的贵族女校。每年的波士顿马拉松,威斯礼女生的盛装夹道欢迎是一个小高潮,早年的马拉松报道中,不乏领先者在这里被衣香鬓影迷昏了头,让人超过的花边新闻。只不知,当年的宋氏姐妹,是否也曾经置身于其中。

过威斯礼镇中心的小商业街,一个三岔路口,就该从135号公路转16号公路到牛顿。老消防站的街口右转,上30号公路,一直走下去,就是后湾区。路上最多的是加油站,其次是教堂,再次是新英格兰地区最常见的快餐店Dunkin'Donuts,然后就要数中餐馆。也有巴西馆子,招牌是鸡翅自助,侍者在门口一个劲地招呼:“想吃多少吃多少,管够!”

我在快到晚上18点的时候开始爬一个小坡,一辆绿线地铁列车开过,钟声“当当”地响,突然想起一件事,低头查地图,这可不是传说中的“伤心岭”?许多远道而来参加波士顿马拉松的运动员总是对“伤心岭”心怀恐惧,然而其实不过一个小坡而已。让它得到这个吓人的名字的,是约翰·A.凯利。1936年,约翰·A.凯利在这里追上了一直领先的“泰山”艾里森·布朗。他以为可以就此锁定胜局,于是近乎示威似地在“泰山”的肩上拍了一下。没想到,所有跑在第一阵营的人都开始加速,一个又一个地超过凯利,他最后只得到第5名。《波士顿环球报》的记者杰瑞·纳森在文章中开玩笑说,“凯利的心碎了”。伤心岭自此得名。

凯利的心并没有碎,而且也许比任何人都坚强。他一次又一次跑上“伤心岭”,9年后,38岁的他,再次把波士顿马拉松的冠军揽入怀中。在那之后,他并没有功成身退。事实上,他从来没有停下来。1992年,在他84岁的时候,他还是以5小时58分钟的成绩完成了自己的第58个波士顿马拉松。这个纪录,至今无人打破。

比凯利大19岁的克拉伦斯·迪玛尔(Clarence DeMar)是波士顿马拉松历史上另一座迄今为止无人能够超越的丰碑。他曾经夺得过7次波士顿马拉松冠军,最后一次夺冠时已经41岁。直到1958年因癌症去世前几个月,他依然在跑。他与波士顿马拉松的历史是如此密不可分,以至于人们叫他“马拉松先生”。

晚上19时47分,我用7个半小时完成了我生命中的第一个马拉松,或许,这并不能算是马拉松。我踏上这条路是为了寻找一个答案:111年中,人们为什么会一次又一次走上这条路?他们在这里找到了什么?

我曾经假设过许多可能,但在7个半小时里,它们一个接一个地被推翻。

不,这条路并不特殊。没有可圈可点的风景,也没有值得赞叹的名胜,多数时只是最平常的双车道公路,比起纽约马拉松跨越Verrazano大桥的雄奇,实在只能用寒碜来形容。

不,这条路也不挑战。“伤心岭”不过是个玩笑,而一路的下坡让没有训练过的我也并不觉困难。2006年初我去雅典,从卫城边的白色大理石体育场坐车经过一段第一届奥林匹克运动会时的马拉松路线。比起山峦叠嶂中的雅典马拉松之路来,波士顿马拉松实在小巫见大巫。

它甚至对跑步者并不友好。几十年里,参加波士顿马拉松的选手都只能挤在霍普金顿的一间小房子里换衣服和做准备活动。因为道路太窄,BAA一度严格限制参赛人数,担心无法控制比赛情况。一路上,半数公路边只有一条窄窄的路肩,不是比赛日,根本不要想在这条路上练习跑步。

几天后,《新英格兰跑步者》杂志主编鲍伯·费茨杰拉德给了我一个新的答案:人。

“纽约马拉松像个时髦的年轻人,在参赛者中,你可以见到各种各样的人,歌星、演员、政客、同性恋,它是一个大舞台,跑步只是其中的一个节目。芝加哥马拉松也差不多。而且,这两个马拉松都对参赛者的资格不加考核,谁都可以参加。”

“波士顿马拉松更像个庄严的老者。你可以说它古板,抱残守缺,但它有它的传统,它的光荣,它的仪式感。而且,只有在波士顿马拉松中,才会出现像迪玛尔和凯利这样的英雄。”

他也读过丁尼生的《尤利西斯》,但他说,刻在终点线上的那段,并不好。

他喜欢的是下面的这几句——他说,这才是波士顿马拉松真正的精髓。

你们和我都已老了,但老年

仍有老年的荣誉、老年的辛劳;

死亡终结一切,但在终点前

我们还能做一番崇高的事业,

使我们配称为与神斗争的人。 跑步波士顿马拉松马拉松波士顿城市奥德赛