好莱坞大佬戴维·格芬的发家史

作者:三联生活周刊(文/廖福美)

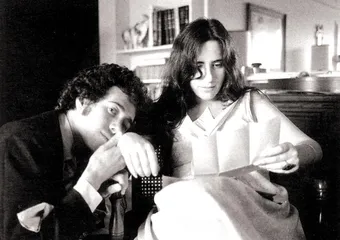

( 年轻时的格芬和他捧红的女歌手劳拉·尼罗 )

作为好莱坞大佬,格芬一直很低调。可最近有三件事让他出了名:第一,他把自己收藏的一幅现代派绘画作品以1.4亿美元的高价卖出,创下了绘画作品拍卖的世界纪录。第二,他出资制作的百老汇音乐剧《追梦女郎》被改编成同名电影,并成为获得今年奥斯卡奖提名最多的影片。第三,他说的一句话让美国民主党最热门的两个总统候选人对骂起来,在美国政坛引起轩然大波。

这一切都和他的主业毫不相干。

从55美元到200万美元

想从大学所学专业来推断格芬的主业是徒劳的,他只上了一年大学,还没定专业就退学了。他急于离开学校闯荡社会,为的是以最快的速度挣到最多的钱。

格芬出生于1943年2月21日,有一个比他大10岁的哥哥,一家4口都要靠母亲开的裁缝店维持生活。他母亲是乌克兰移民,是个地主家的千金,布尔什维克上台,杀了她全家。她知道这消息立刻发了疯,被送进一家精神病院,待了半年才好。格芬的父亲是个学究,饱读诗书,却一直找不到工作。母亲的入院让格芬一家在转眼间从小康变成了穷光蛋。这件事给当时才6岁的格芬很大打击,他发誓要成为有钱人。

( 波洛克名作《1948年第五号》 )

( 波洛克名作《1948年第五号》 )

格芬退学后跑到洛杉矶投奔他哥哥,试图在好莱坞找到一份工作。当时美国最大的“威廉·莫里斯明星代理公司”(William Morris Agency)正在招人,格芬便谎称自己是“加州大学洛杉矶分校”(UCLA)艺术系的毕业生,终于被录取。

这家公司对新雇员都要进行长期培训,每个实习生都必须从传达室干起。格芬每天早上6点准时来到传达室,他苦练一切他认为必要的知识,甚至学会了倒看文件,以便在谈判时能快速读出对手摊开在桌上的文件。传达室干了两年后,1966年,格芬正式成为一名职业经理人,周薪55美元(那时的1美元大概相当于现在的10美元)。

( CSN&Y乐队 )

( CSN&Y乐队 )

上世纪60年代是美国娱乐业转型时代,新兴的摇滚乐逐渐取代了好莱坞电影,成为最大的摇钱树。摇滚乐和老式流行音乐最大的不同就是歌手地位上升了。格芬看清了这点,换了一种方式与音乐圈的艺人相处。他从来不对顾客发号施令,而是甘心做他们的随从,帮他们从大公司那里争利益。于是,歌手们都喜欢让他来做代理。格芬本人对摇滚乐是个外行,他和公司里比他小一级的学徒埃利奥特·罗伯茨(Elliot Roberts)成了好朋友,后者曾组织过摇滚乐队,是个内行。罗伯茨欣赏格芬在财务管理方面的才干,格芬则看中了罗伯茨的音乐背景和眼光。两人都意识到合作会使双方受益。

一个偶然机会,罗伯茨听到加拿大女歌手乔尼·米切尔的演唱,专心当起米切尔的经纪人,还说服格芬一起参加。米切尔把自己的音乐圈朋友介绍给他俩,包括戴维·克罗斯比、尼尔·扬和斯蒂芬·斯蒂尔斯等。罗伯茨由此混进洛杉矶的摇滚圈,和乐手们一起吸毒酗酒泡女孩。格芬很少吸毒,女色更是不沾,是那个放浪形骸的艺术家圈子里唯一头脑清醒的人。在格芬的帮助下,其中4人组成了一支名为CSN&Y的摇滚乐队,获得空前的成功,被后人誉为“美国的披头士”。

( “涅 ”乐队 )

( “涅 ”乐队 )

CSN&Y的成员之一、传奇歌手克罗斯比后来曾说:“埃利奥特是个好哥们儿……每个人都会打心眼里愿意和他交朋友,只要你不去找他签合同。一旦你真的要跟他在商业上打交道的话,那你一定会恨死他,因为他不但从不让步,甚至可以说是在明目张胆地抢你的钱。如果他因为什么原因没有达到目的的话,他就会去找戴维·格芬。格芬一来你就彻底没戏了,他会趁你出去吃午饭的当口把你连同你的公司一块儿给卖了!”

在谈判桌上,格芬就是这样一个令人胆寒的冷血动物。他曾经明确地对罗伯茨说:“你负责和艺人们混,把其中有才华的统统签下来,我负责和唱片公司打交道,赚钱的事包在我身上。”

( 杰克逊·布朗

)

( 杰克逊·布朗

)

有趣的是,格芬挣到的第一桶金却完全是因为感情。原来,格芬非常喜欢一首劳拉·尼罗(Laura Nyro)写的歌,这个尼罗是个19岁的纽约女歌手兼词曲作者,代理她的是一个名叫阿提·莫格尔的版权代理商。格芬央求莫格尔带自己去找尼罗,两人来到纽约第8街888号公寓,开门的是个漂亮女孩,有一双黑色的大眼睛和一头长到膝盖的黑色长发。她穿了一身黑衣服,涂着紫色指甲和唇膏,是个典型的冷美人。一见尼罗,格芬立刻像触电一般傻在那里,格芬爱上了这个怪异的女孩,并发誓要帮助她成名。

不久,莫格尔安排尼罗参加了1967年的蒙特利尔国际流行音乐节,可尼罗从没在正式的舞台上唱过歌,上台后非常拘谨,演出彻底失败。格芬抓住机会,从莫格尔手中接管尼罗,并按照自己的想法帮她一步步地走出蒙特利尔的阴影。为了让她恢复自信,格芬有两年没有让她登台,而是四处推销尼罗的歌曲,不少当红艺人都翻唱了她的歌。终于,哥伦比亚唱片公司对尼罗发生了兴趣。格芬知道这个消息,不动声色用47万美元的“天价”把尼罗创作的所有歌曲版权从莫格尔手中买下来。就在莫格尔暗自庆幸自己的好运气并嘲笑格芬的愚蠢时,哥伦比亚和尼罗签订了一笔高达200万美元的大合同,尼罗一夜间成了明星。格芬用5年时间,从周薪55美元变成了百万富翁。这是1971年发生的事情,那年他刚满27岁。

( 从左到右:梦工厂创始人格芬、卡赞伯格和斯皮尔伯格 )

( 从左到右:梦工厂创始人格芬、卡赞伯格和斯皮尔伯格 )

从200万美元到10亿美元

70年代初某一天,格芬收到一个署名杰克逊·布朗(Jackson Browne)的包裹,里面有一盘磁带和一张大照片。那时格芬每天都要收到大量这类自荐磁带,听不过来,便随手扔进了废纸篓。第二天一早,女秘书跑来对他说:“还记得你昨天扔掉的那盘磁带吗?我拿回家听了听,很不错呢!你应该仔细听一下。”

( 1973年,格芬在洛杉矶 )

( 1973年,格芬在洛杉矶 )

“什么?你竟翻过我的垃圾桶?”当年曾在“威廉·莫里斯”的传达室截UCLA文凭确认信的格芬对此事十分敏感。

“不是故意的。”女秘书答道,“我先看见了那张照片,觉得小伙子长得很好看,就忍不住把磁带拿回家听了一遍。”

( 1973年,格芬和加拿大女歌手乔尼·米切尔 )

( 1973年,格芬和加拿大女歌手乔尼·米切尔 )

格芬拿回家一听,立刻喜欢上了这个布朗。格芬一生最大长处就是相信自己的直觉,他立刻找布朗面试,发现此人不但长得漂亮,而且有才华。那时格芬已经意识到自己有同性恋倾向,特别喜欢漂亮男孩。

格芬把布朗推荐给亚特兰大唱片公司,可对方却不买账。一气之下,格芬拿出40万美元,自己成立了一家唱片公司,取名“避难所”(Asylum)。他对外宣称,“避难所”将会以满足艺人的艺术追求为主,赚钱为辅。公司会给艺人提供充裕的生活费和唱片制作费,但版权收入的一半必须归公司所有。格芬知道,版权费是个大头,只要有一个艺人成功,那50%就可抵消所有的开销。作为“避难所”的第一个签约歌手,布朗的第一张唱片录了一年才完成。虽然这张唱片卖得不是很好,但他真正的价值在于交友广泛。签约没多久,布朗就把自己的一帮哥们儿介绍给了格芬。格芬从这群男歌手中挑选了4人,组成一支名为“雄鹰”(The Eagles)的乡村摇滚乐队。后来这支乐队出版过好几张排行榜冠军专辑,他们的精选集是有史以来卖得最多的唱片。

( 迪斯尼前总裁奥维茨 )

( 迪斯尼前总裁奥维茨 )

就在艺人们感觉自己终于找到家的时候,格芬突然宣布将以700万美元的价钱把“避难所”卖给华纳。原来,格芬很想去电影圈闯一闯,他想利用这笔交易打入垂涎已久的华纳公司电影部。这个消息一经宣布,艺人们立刻就炸了窝,觉得格芬欺骗了他们。而格芬也为自己的冲动付出了代价,他在华纳电影部当上了副总经理,却一直不顺心。他是个喜欢凭直觉办事的人,必须有当场拍板的权力才能发挥他的特长,华纳的官僚机构严重束缚了他的手脚。

两年后,格芬从电影部辞职,回到“避难所”任总裁。他自己做主从哥伦比亚唱片公司把鲍勃·迪伦挖了过来,结果迪伦在“避难所”出版的第一张唱片就登上排行榜榜首,他又为迪伦安排了一次全国巡演,取得空前成功。据统计,当时有7.5%的美国人试图订票!

就在此时,格芬被诊断出得了膀胱癌,他立刻辞去所有工作,回家养病。几年后又发现是误诊,再次出山。1980年,格芬成立了“格芬唱片公司”,签下了原“披头士”乐队的约翰·列侬,并为他出版了一张精彩的唱片《双重幻想》。可惜唱片出版后不久列侬就死于谋杀。

少了列侬这根台柱,格芬又想到了尼尔·扬。扬是格芬的老朋友,当年的那支CSN&Y乐队中就有扬。可是,扬生性固执,他不顾格芬反对,录制了两张充满实验色彩的电子乐专辑,销量奇差。格芬认为扬背叛了他,竟把他告上了法庭。他是个非常敏感的人,极为重视友情,愿为朋友两肋插刀。但是,如果你背叛了他,他会毫不犹豫地调转刀口。

因为扬的背叛,以及几个决策错误,“格芬唱片公司”成立头5年一直亏本。格芬意识到自己年纪大了,对音乐的直觉可能过时了。他立下新规矩,绝不参与音乐有关的决策,而是找来几个值得信赖的业内人士,给了他们绝对权力。这一招很快奏效,“格芬唱片公司”签下了“空中铁匠”和“枪炮与玫瑰”这两支重金属乐队,迅速扭亏为盈,大赚了一笔。

1990年,格芬看准时机,再次出手,把“格芬唱片公司”卖给MCA,自己得到1000万股股票,市值大约5亿美元。当时EMI唱片公司出价7.5亿美元现金想买“格芬唱片公司”,但格芬猜到MCA可能被日本人收购,硬把自己“贱卖”给了MCA。结果,几个月后,MCA果然被日本一家大公司收购,股票价格翻了一倍,格芬到手10亿美元。38岁的格芬从此正式跨入了好莱坞大佬行列。

1991年,他的一个朋友向他推荐了来自西雅图的“涅”乐队(Nirvana),格芬再次果断出击,成立了DGC唱片公司,签下包括“涅”在内的一批所谓“垃圾摇滚乐队”(Grunge)。这一英明决策掀起了90年代初期的垃圾摇滚潮,仅“涅”一支乐队就为他带来了8000万美元的利润。

有了钱,格芬又开始涉足百老汇音乐剧,先后制作了《西贡小姐》、《猫》、《蝴蝶夫人》和《梦幻女郎》等热门剧,均取得了商业上的成功。

就在这一时期,格芬公开了自己的性取向。于是,原本躲在“壁橱”里的男同性恋们纷纷出山,好莱坞一下子多出很多男同性恋总经理,格芬当之无愧地成为他们的发言人。

从10亿美元到46亿美元

1994年,好莱坞爆出一条特大新闻:著名导演斯蒂芬·斯皮尔伯格、迪斯尼公司前总裁杰弗里·卡赞伯格和格芬三人联手,成立了“梦工厂”。投资者排着队来送钱,“梦工厂”总共吸引了20亿美元的投资,在电影、音乐和互联网这三大领域频频出击,屡创佳绩。

本来分给格芬的任务是音乐,可他却没做出多少成绩。原来,90年代中后期正值嘻哈乐当道,嘻哈乐手们特别喜欢拿同性恋开涮,经常在歌词里宣传暴力和性别歧视。格芬越听越不喜欢,拒绝签这样的歌手,结果自然赚不到钱。

后来他干脆离开了音乐圈,再度进军电影界。他对电影剧本中的同性恋情节十分在意,多次通过自己的影响力改变某些电影的情节。当年那部《美国美人》因为有宣扬同性恋的嫌疑,很多公司不敢拍,最后还是格芬拍板,由梦工厂接手,结果一炮打响,获得了当年的奥斯卡最佳影片奖。

就这样,格芬终于变成美国娱乐圈历史上唯一的一个影、音、舞台剧三栖老板,并在这三大领域都取得了优异成绩。

不过,严格说格芬的主业就是赚钱。从上世纪90年代始,格芬涉足绘画收藏业,因为他看出了这个行当的巨大潜力。在美国,像格芬这样的富人收藏名画的很多,但没有一个人像他这样,只收藏能卖高价的精品,而且几乎都是在最恰当的时机出手,很少闪失。

格芬最喜欢收藏的就是“二战”后美国艺术家的作品,这批人中最有名的是杰克逊·波洛克(Jackson Pollock),他首创了“滴洒技法”,在外行人眼里那简直就是信手涂鸦,但格芬慧眼识珠,于1995年买下了他的一幅名作《1948年第五号》。格芬的买入价没有被公开,但波洛克的作品当时拍卖的最高纪录是1100万美元,相信格芬出的钱不会相差太多。2006年11月,格芬以1.4亿美元将此画卖出,创下了绘画交易的世界纪录。

钱和权力无论在哪里都是硬通货。格芬两者兼备,自然成了好莱坞的无冕之王。成了大佬后,格芬开始放浪形骸,常在旅馆里开美男派对,供好莱坞那帮男同性恋老板们选秀。当年好莱坞曾爆出个“老鸨丑闻案”,主犯海蒂·弗莱斯(Heidi Fleiss)被称为好莱坞最有势力的老鸨。但据知情人士透露,同时被揭露的还有一个专负责男同性恋的老鸨,业务范围比弗莱斯还要大。此人最大的主顾就是格芬,洛杉矶警察局碍于格芬的面子,一直没敢碰他。

好莱坞只有一个人敢和格芬作对,他就是迪斯尼前总裁迈克·奥维茨(Michael Ovitz)。此人曾是格芬好友,两人都是从“威廉·莫里斯”出来。可奥维茨讨厌同性恋,多次在公开场合对格芬冷嘲热讽。格芬动用自己的关系,给奥维茨穿小鞋,终于让迪斯尼老板把他给解雇了。奥维茨气不过,在2002年的《名利场》杂志上公开宣称好莱坞有个“男同性恋黑帮”,他们才是好莱坞真正的幕后黑手。这篇访谈在美国引起轩然大波,可熟悉内情的人都知道,奥维茨只不过说出了一个公开的秘密而已。

格芬是好莱坞有名的慈善家,曾捐给UCLA医学院2000万美元。不过,格芬只捐钱给医疗研究机构,尤其是艾滋病研究。作为一个男同性恋,艾滋病是他最关注的问题。

后记

格芬在十几年前便开始涉足政界,曾经作为克林顿的密友两次夜宿白宫。可是,克林顿在卸任前一天赦免了一名发石油财的商人,让格芬十分不满,认为克林顿背叛了他。于是,他转而支持另一位民主党候选人贝拉克·奥巴马,并调转枪口,炮轰希拉里“政治圈内每个人都说谎”,格芬对《纽约时报》的记者说,“但是克林顿夫妇说起来很轻松,这一点让我感到十分不安”。

此言一出,舆论大哗。克林顿阵营立刻发表声明,指责格芬言辞不当,要奥巴马道歉,并退还格芬的捐款。奥巴马拒绝道歉,并讽刺克林顿小心眼。双方大打口水仗,目前还没有和解的迹象。

从格芬的故事可以看出,真正控制美国的到底都是些什么人。 家史好莱坞唱片大佬尼罗