读书何为

作者:三联生活周刊(文 / 大人)

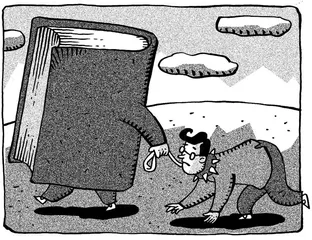

当年学者甘阳去美国芝加哥大学读书,他的老师爱德华·席尔斯不止一次地说,20岁以前的自己,认为世界上的书是可以读完的,看到好书就想读,20岁以后这个读书的态度才有所改变。席尔斯告诉甘阳,如果只是知道什么书应该读,而不知道什么时候必须控制自己不再读,那迟早会被书埋葬掉的。

恰好甘阳是在芝加哥大学的思想委员会就读,这是一个既没有明确专业又无法归入任何学科的机构,学生们在这里的任务,就是随着老师专研经典埋首古籍,一待10年以上是家常便饭,15年以上也大有人在。甘阳10年以后回去,发现同年入学的同学大多数都没有选择毕业,一个个仍旧在读解典籍中悠游自在。这下使甘阳感到不可思议地问自己了,大家都还在这里干什么啊?

关于此类理论家提出的“读书何为”这一问题,或许殊途同归的艺术家能有更好的回答。好莱坞影片《危情十日》,改编自史蒂芬·金的小说。满脸狠肉的凯西·贝茨痴迷于阅读,盲打误撞地将小说作者囚困在家。影史上最彪悍的“粉丝”使出最强硬的手段,让小说要顺着读者的套路来写,然后自己满心欢喜地跟着读。史蒂芬·金应该是爱好黑格尔的,这出戏摆明了是黑格尔主奴关系倒置理论的剧场版。

想来读书一事不过是个人心性的喜好,理论研究者们专长的应该是自己理论的构建,只是有不少读书人还是要由着性子,随意在现实生活中凌空飞渡一番。古希腊的柏拉图写过论证灵魂不朽的名篇《斐多篇》。据说,有个叫克罗门布罗塔斯的人在读了《斐多篇》之后,相信了书中所言,认为我们的出生不过是一种睡眠和遗忘。从而想要彻底抛弃腐朽的身体禁锢,直达纯粹神的彼岸,于是选择了跳进大海葬身鱼腹。当然,他能否去到那块永恒的大地,我们不得而知。因为他似乎看书也太不用心了,忘记了早在书的开头苏格拉底就已经说过,自杀是违法的。

当然能把书读好的也大有人在。比如罗马的加图,壮烈地自尽之时,手中正是捧着《斐多篇》。比如杨绛先生,在钱钟书先生死后即以文学家的身份翻译了《斐多篇》,遥寄哀思。因为讨论灵魂不死的目的,不是去探询人死之后能否变得更加幸福,而是活着的人应该怎么过好日子。■ 读书