高阳与胡雪岩

作者:三联生活周刊(文 / 志余)

( 胡庆余堂国药号中的胡雪岩铜像 )

( 胡庆余堂国药号中的胡雪岩铜像 )

野翰林写史

高阳的名字第一次出现是在1962年的《联合报》上。这一年他开始在《联合报》连载历史小说《李娃》,这个连载让高阳这个名字迅速为人所知,近30年间,在这个署名下有105卷历史小说发表。《李娃》的故事基于唐朝传奇《李娃传》,作者是白居易之弟白行简,后人不断有根据这部传奇改编的剧本。高阳的历史小说以此为起点,大致可看到他最初的写作立场类似于说书艺人,而后,随着他的历史小说写作,他的历史感情逐渐表达出来。据说,台湾地区作家张大春当年曾为准备写一部历史小说征求高阳意见,高阳对他选择的题材不以为然,他说,历史小说之可贵,在于历史人物可爱。值得写入小说的历史人物,不外乎圣君、贤相、良将、高僧、名士、美女。一流作家不该伺候那些个三流人物。

他的小说虽然在各地畅销,但在台湾却曾有个尴尬的遭遇,“文学批评界不重视他,只把他看成是一位通俗文学类的作家,厕身位置于琼瑶、三毛、南宫博、章君彀、卧龙生之间,绝少讨论他的作品。数十部小说,投水激石,尚且可生波澜,文学评论界对此,却仿佛未见一般。至于他的文史考证,学界也很少注意。一般总认为他是写小说的人,驰骋想象而已,未必定具考证本领。何况他又未在上庠任教,故无徒众传习发扬其说”。这是台湾著名学者龚鹏程先生对高阳当时处境的描述。后来的情况有所改变,台湾《民生报》总主笔陈晓林先生因为报纸约稿与高阳也有交往,他说,“老一代的学者基本不谈论高阳,所以高阳要自称野翰林,虽无学历,但自认学问在学者之上。有怀才不遇之感。他很重考证,‘中央研究院’是他常去的地方,对八旗制度的研究他应该算是第一人。他的考据一方面是兴趣,一方面是给学界看。但高阳很受年轻学人认可,当年的年轻人现在也能自成一家了,对他会有不同的评价了,比如龚鹏程、张大春”。

龚鹏程曾任台湾佛光大学的校长,现在北京师范大学做特聘教授。他说他从读初中时就读高阳在报纸上连载的小说。那时台湾有很多报纸连载,有武侠小说,历史小说,是这些连载维持着报纸的销量。高阳是快手,在不同的报纸上同时写着不同的连载,最多时,有5个小说同时在连载。因为写连载,他从不敢出远门,有了传真机之后,才出门旅行,去了日本,回了大陆。龚鹏程30多年前在大学读书时,高阳要找文笔好的学生做助手,朋友介绍龚先生认识了高阳,此后虽没有做他的助手,倒是经常在一起聊天吃饭,成了朋友。当时高阳的主要职务是《中华日报》的主笔,写社论、时评,同时在别的报纸写历史小说。龚鹏程说:“他确实和别的历史学家不一样,也和别的小说家不一样,高阳有历史探案的好奇,他的历史小说其实就是他的探案报告。他的写作是很理性地观察历史,绝不把自己搅进小说里。”

龚鹏程为小说《武则天》作序时,很正经地为历史小说正了名。他论证说:“中国古代的所谓小说,本身就是一种史述,是一种史籍。小说家可能就是采集民间琐闻杂话的史官,故《汉书·艺文志》说小说出于稗官野史、巷议街谈。而《汉武故事》、《西京杂记》、《搜神记》、《续齐谐记》等小说也被纳入史部起居注或杂传类之中……讲史与小说,则是古代小说的分化。仍以描述历史事迹、勾勒历史大势、演说历史人物之行动及典型者,称为讲史。而那些仅借用某些历史场景,或以历史故事原材料,来讲述人物发迹变泰,悲欢离合者,则称为小说。稗官野史,原本就相对于正史官史而说。”

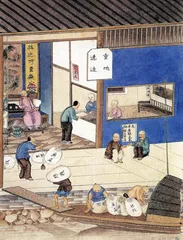

( 清代广州的丝绸商人和搬运工 )

( 清代广州的丝绸商人和搬运工 )

高阳早年是写现代小说的,这段历练使他的历史小说不同于他人,他可以根据历史故事通过小说的方式完整地呈现,因为他对历史的兴趣“不是做法官,而是要当律师”,所以对笔记、野史、杂著、诗文、逸闻逸事、地方风俗、民情世态都有考证的嗜好,他选取的故事通常都有据可查。也因此,有评论以为高阳只拘泥于“局部真实”,却没有统一的历史观。龚鹏程说,“高阳是有一个历史态度的,他曾说每一个历史时期都有一个权力中心,好的时代都是以知识分子为权力中心的,而以军人、宦官、贵戚为中心时就会出问题。高阳的历史小说,早期着重于讲说传奇,例如写李娃、风尘三侠、杨乃武与小白菜、李师师、周邦彦等。后来则历史意识越来越强,一方面结合他的史事考证,以考得者推拟模构,类似重建历史现场,如写李商隐、董小宛、曹雪芹、龚自珍等都是。对历史疑案,深感兴趣,小说和考证交互为用。另一方面,则企图找寻历史变迁的因素,以通古今之变。所以说,他的小说是充满历史意识,着眼于历史整体的。因此他的写法,也就较少单一主线、单一主角,常会以跑野马的方式,勾勒社会整体,对历史场景中的典章制度,名物风俗,人际网络,非常注意”。

高阳开始写历史小说时并没有集中在一个朝代,后期却越来越集中地写作清代的故事,龚鹏程说他写李鸿章、翁同等人,是要写在历史变动中这种人是如何自处的。胡雪岩这个人物好像很得高阳的重视,连续写了《胡雪岩》、《灯火楼台》、《红顶商人》三部胡雪岩传,此外还有《青帮》、《血红顶》两部外传,龚鹏程解释说,“其实高阳并不是很看重胡雪岩这个人,写他是为了从另一个角度来写那一个时期的历史变动,借这个人物从商人与政权的关系而写清末社会”。没承想,胡雪岩在上世纪80年代被商人们当成了励志榜样。

高阳之所以集中于清代历史的兴趣好像与大陆电视剧编剧们的兴趣不谋而合,但龚鹏程说,其实是因为“清代与其他朝代确有一不同处,就是有很多悬疑,本来就是史学争论,无定论的,有很多需要考证的地方,而高阳嗜好考证,他也真的写了一批历史考证的小文章,比如‘上班考’,最初都发在报纸上,后来他把他的考证越来越多地放进他的历史小说里了。有一次他还跟我商议做一套书,汇集清代四大疑案的档案材料”。还有另一个原因是受其家族的影响,使他对清朝的典章、制度、人物都很熟悉,并有亲切感。

郡望高阳

高阳本名许晏骈,出生于钱塘许氏。起于清雍正至清末家族中出过三位翰林,祖父曾任江苏巡抚。高阳的侄子许以祺先生曾在高阳逝世后的一个研讨会上专题讲解过其家族的背景,台湾《中国时报》总编辑高信疆先生推荐向许以祺求证高阳的家事,电话里许以祺简单地介绍了他的家族,也大致说到了高阳的早年教育背景。许以祺说,“许氏在清朝世代为官,高阳童年时的家门口悬挂着由嘉庆皇帝御赐和慈禧太后亲题的匾额。他们的杭州老家曾有一个义庄,义庄里有个小的藏书楼,高阳小时很多年住在义庄,藏书楼给他提供一个读书的地方。高阳的母亲也是世家出身,饱读诗书,高阳从他的母亲那里不仅知道了许多官场现形,也听了很多历史、传奇,这种家教和环境对他的影响是他后来成为历史小说家的最大资本”。高阳曾提到,胡雪岩也是杭州人,与高阳家祖上有交往。胡雪岩的最初形象就是来自他小时候听家人讲述的故事。

1946年,高阳考入杭州笕桥国民党空军军官学校,1948随军迁至台湾,职衔是空军少尉,1957年调任做台湾国民党政府参谋总长王叔铭上将的秘书。高阳在军中就开始写作,在军校的《笕桥报》发表文章,后来开始创作小说,高阳的第一部小说是《猛虎与蔷薇》。龚鹏程也向我介绍到这一点,他说,“当时在台湾的军队里有很多文学社,后来的一批文人有很多是从军队出来的。这些人随军队从大陆到了台湾,本不是真正的军人,各有兴趣,于是在军中的文化社团里发展自己的兴趣,后来一有机会就转到报社了”。1959年高阳以上尉衔退役,转入报界,任《中华日报》主笔多年,有一段时间还在《中央日报》任特约主笔。

当他利用自己的早年多读史书的兴趣开始创作历史小说时,大概也联想到早年耳闻目染的种种旧事,以及许氏家族的绵绵根源,所以便以许氏的郡望“高阳”来为自己立名。司马迁笔下有郦食其自称“高阳酒徒”,高阳也好酒,有人就说他这个高阳来自“高阳酒徒”,高阳虽然从来不认,但平生都在践行着高阳酒徒的名士派头。

高阳有一闲章:“酒子书妻车奴肴妾”,其中典故也是来自他的故乡杭州。杭州孤山北麓有个放鹤亭,为纪念宋代诗人林和靖所建。林和靖居住孤山,种梅养鹤,以梅为妻,以鹤为子,有“梅妻鹤子”之称。采访到的几位先生都说高阳确实好酒,几乎跟他所有的聊天都是伴随着酒的,甚至有时写作也是在餐馆喝着酒写的。许以祺说,他还要喝好酒,当年进口的洋酒很贵,他喝起来无度。台北的好几家餐馆都有他存放的好酒,账单可以在年节支付。

报纸上连载小说在高阳和报社编辑之间造成了一种很有趣的关系,对有些编辑来说,等高阳的稿子简直是不堪言表的尴尬经历,往往是截稿在即,再三催促,他却还在喝酒。龚鹏程说,有时是排版工人就在旁边等着他,他边喝边写,一写完,工人拿起稿子骑上摩托车赶快去排版。1992年6月6日,高阳终因酒精性肝硬化去世。因为之前他已经从医院几次进进出出,一些报纸早准备好了相关文章,当日龚鹏程先生在医院用公用电话联系各报社,消息传开,再讨稿时,斯人已去。

高阳写了胡雪岩之后,人们都以为他很懂经商之道,龚鹏程说,“他自己也是这么以为。实际上他自己的钱都理不清楚,人家跟他说股市情况,他就投资股市,跟他说有什么生意可做,他就投资生意,结果都是失败的”。另一方面,他又用钱无数,有时几部书的版税到手,一下成为大富,他就夜掷千金,或寻机花钱,有一次他竟要印一种信纸,用名贵的进口纸,纸上洒金,全部用手工制作,信纸的上款要亲笔签名,也要烫金的。很快又变得囊中羞涩,却还要资助朋友。台湾诗人周弃子年轻时享有文名,抗战时期,流传中国的抗日救亡口号“一寸山河一寸血,十万青年十万军”就出自他手笔。周弃子与高阳是好友,穷困更甚于高阳,陈晓林说,“高阳称周弃子为老师,常接济他,但还要照顾他的自尊,往往到了年关,高阳就要去向他求字”。有一年,年关迫近,高阳一直不来,有朋友问周弃子要不要给高阳打个电话去?周说,“不用催他,他已经在为我着急呢”。

虽然高阳一直在财务上混乱不清,投资永远亏本,但一直不至于真正潦倒,陈晓林说:“是因为高阳有两个贵人。”一位便是怂恿他写《李娃》的《联合报》老板王惕吾。王惕吾欣赏高阳的写作,也深知他的秉性,所以特别交代报社:高阳来预支稿费,随时给他。他的另一位贵人王新衡,其人早年帮助过在上海经商的远东集团老板徐有庠,徐有庠到台湾后,企业扩大,对王新衡当年的帮助有丰厚的回报,王新衡因此而成一个富贵大佬。他不仅鼓动高阳写作,也常给他财务上的资助。有债主临门的时候,这两位会替他解决问题。

高阳潇洒一生,但晚景窘迫,大到家国之感,小到家事重重,他去世以后,一方面有许多版税没有收回,另一方面,又欠下一堆糊涂债,105部小说的版税竟没能让他像金庸那样富足从容起来,反而时时借债,而且无力偿还。■ 文学小说高阳李娃龚鹏程历史小说联合报胡雪岩