朱丽·泽与德国新文学

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

一直到1989年,主导德语文学的都是经历过法西斯和“二战”等人类灾难性事件的作家,比如我们言必称大师的君特·格拉斯。两德统一后,他那一代的作家的影响日渐式微,因为与回溯历史比起来,摆在德国人面前的有更令他们焦虑的问题。而老一代作家没有随着时代的变迁改变题材,仍然沉浸在乌托邦幻想中,总是以一种代言人的身份建构这一理想。与此相反,新一代年轻人认为乌托邦已经支离破碎,他们处理的题材是缺乏方向感的、幻灭的,勾勒的是全球化背景下的剥削。一位参加研讨会的德国作家说:“不仅在90年代后,格拉斯对我们这代没有特别重要影响,之前也没多少。格拉斯代表的那一代处理的是德国的历史性问题,是典型的老一代德国作家的面貌。我们作为年轻一代,更希望以欧洲身份或者全球身份探讨对世界的看法。”

按照雅各布·海因(Jacob Hein)的说法,现在的德语文学是自1931年来最繁荣的年代。柏林墙倒塌后,德国文学界突然涌现出众多男女作家的优秀处女作,德语文学呈现出年轻化趋势。研讨会上,新一代德国作家更喜欢提到普鲁斯特或者雷蒙德·卡佛,他们把写作看做是个体行为。他们处理现实题材时所体现出的鲜活、机智,日常化和全球化,已经和我们印象中艰涩、沉重的德国文学面貌大有不同,但思辨还是一如既往。

新一代作家中,有东德背景的占多数,因为两德统一带给他们的刺激最大,也许你从电影《再见列宁》中已经领会过一二。统一后曾经有过的短暂的美好时光,很快被接踵而来的现实问题打破了,东西德的人都对现实感到失望。1989年之前的经验,带给新一代前东德作家的是信念的破灭、历史的断裂和遗失的感觉。作家英果·舒尔策(Ingo Schulze)说:“柏林墙的倒塌是我生命中的一个凝固点。从这一点出发,无论是回溯前东德,还是观察西方世界,我都拥有了新的视角。”

西德以接管人的姿态登上历史政治舞台,东德人突然发现自己成了二等公民。东德的年轻人去了西德,他们的行为方式和价值观遭到诟病,东德的名教授去了西德,只能排在学问比他差的西德教授的后面,还有东德的工厂,现在很多荒芜了,变成了森林绿地,可能正中环保分子的下怀。但这个现象背后隐藏的残酷现实是,西德资本家宁愿把资本转移到东欧和第三世界国家,而不愿意去东德建工厂(“由西德带来新的技术和新的资本”只存在于东德人的想象中)。一个原因是东德工人工资的标准要向西德看齐,另外与任何外国环境比起来,他们更不愿意去东德居住。给我讲述这个国家时代背景的北大德语系的黄燎宇教授还注意到,西德人也对统一充满抱怨,认为被东德“拖穷了”,又赶上马克变欧元,生活水准直线下降,虽然表面上似乎看不出什么,但出门旅游、下馆子的次数明显减少了。

黄燎宇说到他10月初在前东德的一次旅行,看到建筑完好的城市,而城里只剩下风烛残年的老人,这比以往任何一次去德国都让他感觉悲凉,中国人理解东德人的处境自有我们的心理优势。短时间内的对抗给平民的生活带来些惆怅,也成为德国新作家的写作动力和灵感之源。■

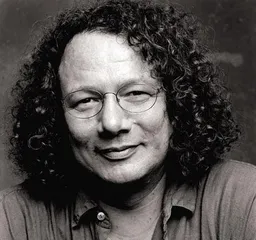

专访德国女作家朱丽·泽

朱丽·泽(Juli Zeh)是德国最重要的女性作家之一。她生于前西德,开始写作前,是国际法方面的律师,曾在纽约联合国总部任职,这个经历给她创作第一部长篇小说提供了官方的信息来源。2001年,27岁的朱丽·泽完成了她的处女作《雄鹰与天使》。在这部小说中塑造了一个雄心勃勃的国际法律师马克斯形象。一方面他是个自我沉溺、道德感缺失的年轻人,和他的同行一样吸食可卡因成瘾;另一方面他又关注着东欧危机和波黑战争中的难民问题,为一个国际机构提供相关的条约草案。

小说涉及一个庞大的贩毒网络,所有事情都被犯罪力量推动,人们自觉或者不自觉被卷入。警察去追查毒品贩子,但实际上他自己也在贩毒,国家秩序的执行者和毒品贩子勾结,同时和发动战争的战争贩子保持密切关系,难民逃亡的路线就是毒品装在冰箱里运到西欧的路线。这样的手笔,让人不禁关心作者的成长背景,她是如何拥有了这样的男性化视角。在之前闲谈中,朱丽·泽说她写作的目的,就是希望保持一个和现实并行的世界,使得她可以稍微脱离开现实,而写作给了她很多翅膀,就像这个书名预示的那样。

三联生活周刊:在小说《雄鹰与天使》的“数数有几条鱼”和“康德与大米”的章节中,你营造的意象分别想说明什么?

朱丽·泽:鱼在德语语境中,有冷漠和漠不关心的含义。还因为鱼生活在另一种元素中,看起来离我们很近,但却是完全陌生的境遇和完全不同的呼吸方式,也许大街上和你擦身而过的那个人正是如此。“康德和大米”那个章节就是想开康德一个玩笑,他们在饭桌上,嘴里塞满米饭谈论康德和尼采,表现的是消费主义年轻一代的世界观,而我并不想真的和康德有连接。

三联生活周刊:马克斯的那种生活方式在德国精英阶层中是个普遍现象吗?你怎么看待马克斯这种既自我沉溺,同时又想拯救世界的个体?

朱丽·泽:在德国这并不是个别现象,因为在德国做律师,压力非常大,很多人为了增强自己的工作效率和能动力会使用软性毒品,但把握不好,就逐渐把自己毁掉了。至于我作品中的主人公,他的“自我意识”其实很小,或者说没有伟大的人格,所以希望通过毒品支撑住自己要做大事情的雄心。马克斯很能代表时代精神,属于后现代社会的特点已经在他身上萌芽。他恰好代表了一种转折和冲突,原来的人文道德观日渐式微,而以自我为中心越来越膨胀。不管自私也好,野心也好,自我沉溺也好,但他有一些美好的出发点,希望拯救世界,提倡人权,实施正义。整个状态来自我对当今德国社会年轻人的观察,我很难对这种状态做出评价。他所做的一切,表面上是为实现梦想,而实际上也是为了满足他自己的野心和虚荣心。

三联生活周刊:我们有句话,叫“不管黑猫白猫,能捉住老鼠就是好猫”。只要能造福社会,实际上没有区别。

朱丽·泽:对。但是他所做的一切却事与愿违。本来想做点好事,反而却成就了那些罪犯。他所想总是和事情发生的不一样,身体上和精神上都达到了人性极限,到结尾的时候,他已经是身心憔悴,形容枯槁。马克斯这种人的失败,相比带着一身正义感的人的那种富有牺牲精神的失败,更接近我想表达的那种无助,庞大的集团秩序像旋涡一样,个人的微小力量面对它是如此无力。

三联生活周刊:你经常给德国的报纸写政论性文章,和你小说关注的领域有什么不一样?

朱丽·泽:在我的小说中,我最关注的领域是道德,从一开始就在探讨道德到底是什么,将来会成为什么。写文章是我想提倡民主改革。人民应该享有更多的民主,不仅仅是每隔4年大家投票选取一个政党,而是每一年在报税单的时候就可以使用他们的民主。纳税人可以根据自己的意愿,把一定比例的税款指定投给政府哪个部门,比如你希望农民过好日子就投给农业部。通过纳税的资金配给对政策有个切实的影响,这是我推动民主的一个思考。

三联生活周刊:你对社会的批判性思考和家庭传统有关吗?

朱丽·泽:从小我父母对待我们就像对待大人一样。父亲在德国议会工作,我记得小时候问他每天做什么,他不是简单地说去上班,而是详细地把他的工作给我解释了一通,并不管遣词用句小孩是否能听懂。他经常把国家大事带到饭桌上,我很小的时候,就会和他们讨论很大的题目,关于政治、艺术和文学,他们从不把我们的观点当小孩子的观点,这对我有很大影响。

三联生活周刊:以前德国的作家给我们的印象好像特别有社会责任感,除了你,现在的其他作家还是那样吗?

朱丽·泽:首先我要说的是,在我这一代的作家当中,对社会有所承担的寥寥无几。有的人只注意审美的价值或者艺术的价值,而不考虑社会意义。但我的确感到自己应该有责任感,除了探讨道德的底线,另外作为一个作家,我认为我有责任引入一种隐喻的模式,通过这种模式揭露目前主流盛行的话语中滑稽可笑的地方。在政治生活中,好多人是操着概念的工具彼此沟通的,当我们仔细去听,可能会发现他们完全概念不清。比如像全球化,面对西方国家把工厂转移到海外,德国的新左派,不能提出根本性的对问题的解决方案,只会发表面的牢骚。全球化概念被滥用,形形色色的这个主义那个思想,成了人们的借口,全球化成了责任的推诿,而最终资本家从这个谎言中捞得利益。■ 文学作家德国康德新文学朱丽马克斯