坦桑尼亚的伊甸园

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

坦桑尼亚是东非面积最大的国家,也是东非最稳定的国家。这里有两个伊甸园很值得一去,一个是动物的伊甸园,另一个是人的。

动物的伊甸园

乌干达首都坎帕拉和肯尼亚首都内罗毕之间唯一的一条公路居然只有一个车道,路面布满了大坑。进入坦桑尼亚后,路况明显有了好转,因为中国曾经派来了筑路工人,帮助坦桑尼亚修公路,质量超群。

乌干达降水足,林木茂密,至今仍然保存有世界上最后一群野生森林大猩猩。相比之下,肯尼亚和坦桑尼亚则要干燥许多,枯黄的牧草代替了乌干达绿色的森林。几万年前,一部分人类的祖先离开森林,穿过沙漠向东进发,一直走到印度洋。迁徙的路上充满艰辛,他们既要和大象、犀牛和长颈鹿争夺食物,又要时刻提防狮子和猎豹的偷袭。化石证据表明,古时候的动物个头要比现在的大很多,那时的野猪和现在的犀牛一般大,羚羊的犄角有2米长。相比之下,早期人类只有不到1.5米高。但是,人类比动物们聪明,他们依靠智慧,在这场人兽大战中占得先机。

当迁徙的人群经过坦桑尼亚北部的时候,他们遇到了火山带。这片地方一共有7座火山,其中6座都已经死掉了。喷发出来的熔岩抬高了地势,把这里变成了一片高地。原始人不想爬山,便绕道而行。他们没有想到的是,山上存在着一个世外桃源。

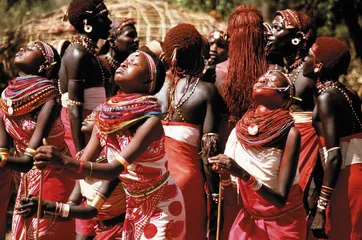

( 马赛人一直是东非草原上原始遗留部落的象征。长年的游牧生活把他们锻炼成世界上最能行走的人 )

( 马赛人一直是东非草原上原始遗留部落的象征。长年的游牧生活把他们锻炼成世界上最能行走的人 )

直到2000~3000年前,才终于有人爬上了这座高山。想象一下这样的情景:当你费尽千辛万苦,终于登顶,却发现山顶有一个巨大的圆坑。说是坑,其实更像是一个平底锅,直径19.2公里,平均深度610米,锅底的总面积高达206平方公里!从上面看下去,锅底如熨烫过的一般平坦,在阳光的照射下泛出七彩炫光。下到锅底你会发现,这里牧草丰盛,盐湖河流沼泽地一应俱全。在山上看到的一个个芝麻粒大小的黑点原来是成群的野生动物,其密度之大令人咋舌。原来动物们早就发现了这个宝地,只有人类还一直蒙在鼓里。或许应该倒过来说,因为人类一直没有光顾这里,才使得动物们找到了属于自己的天堂。

这就是被欧洲探险家称为“世界第八奇迹”的恩戈罗恩戈罗火山口(Ngorongoro Crater)。虽然名称里有个“火山口”,其实更科学的叫法应该是“破火山口”(Caldera)。大约200万年以前,这座火山最活跃的时候海拔曾经达到过4587米,可后来火山熄火,岩浆退回地心,造成了火山口坍塌内陷,最后形成了一个碗形大坑,碗边缘的海拔下降到了2400米。恩戈罗恩戈罗火山口是世界上最大的,保存最完整的“破火山口”,早在1979年就被联合国教科文组织确定为世界遗产,是世界上最早被确定为世界遗产的一批自然景观之一。它的北面有一条长约50公里的“奥杜威峡谷”(Olduvai Gorge),是地球上最著名的人类考古遗址,被誉为“人类的摇篮”。考古学家从峡谷中找到过375万年前的原始人脚印,以及170万年前的人类化石,它们和兽骨一道被火山灰埋在了峡谷的断层中。这些断层就像一本“生命之书”,记录着几百万年来人类的进化历程。

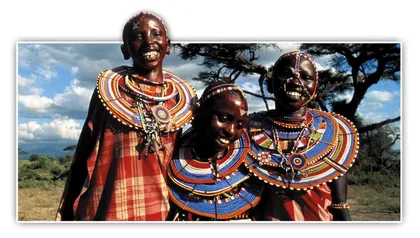

( 马赛人被欧洲殖民者称为“高贵的野蛮人”,因为他们装饰奇特,无论男女都身披色彩鲜艳的长袍,佩戴大量精美的饰物 )

( 马赛人被欧洲殖民者称为“高贵的野蛮人”,因为他们装饰奇特,无论男女都身披色彩鲜艳的长袍,佩戴大量精美的饰物 )

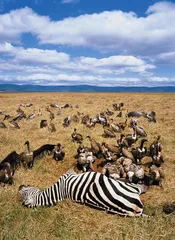

相比之下,这个恩戈罗恩戈罗火山口就是一本活着的“生命之书”,各种动植物在这个半封闭的山谷过着自给自足的生活,是研究生态系统的绝佳场所。这里只有一条土路能通到谷底,坡度极陡,只有越野车才敢开。路边可以看到很多奇形怪状的树,大都带刺,树皮也很粗糙,因为只有这样才能抵抗野火和野兽的侵袭。下到谷地,我们的车子立刻被斑马和羚牛包围了。这两种草食动物是非洲最常见的大型哺乳动物,而且经常在一起活动,因为斑马喜欢吃高一点的草,羚牛则喜欢矮小的草,正好互补。远处还可以看到野猪和水牛,以及各种羚羊,还能看见鸵鸟在散步。河马则只能在火山口中间的一个沼泽地里找到,它们把身子埋在泥巴里,不时翻滚一下,让后背也糊上泥巴。火山口西部有一个盐湖,可以看到很多火烈鸟。这里看不到非洲常见的长颈鹿,因为山坡很陡,长颈鹿腿又太长,不容易爬进来。而大象也只能在火山口南部的一片树林中才可以见到,因为它们需要大量的水,又怕晒。我看到了一具大象的尸体,刚死没几天,牙还在。尸体上聚集着一群秃鹫,可惜象皮太厚,它们没处下嘴,只好待在那里等待尸体腐烂。这也正好说明,这头象是自然死亡,绝对不是被猛兽咬死的。

火山口内生活着50头狮子,以及豹子、猎豹、豺狼和鬣狗等肉食动物,它们和2.5万多头草食动物共同生活在这里,相互间维持着一种微妙的生态平衡。其实草食动物们并不是不能逃出火山口,但它们还是选择留在这里,和狮子、豹子们为伍,这样反而更安全。事实上,这个火山口内的野生动物密度是非洲野生动物园中最大的。比如其他地方很难见到的犀牛,这里有17头,密度相当可观。可是,1966年的时候这里曾经生活着108头犀牛!人们相信犀牛角有助于提高性欲,于是犀牛就遭了殃。

( 桑给巴尔——被称为 世界上最香的地方 )

最先进入这个火山口打猎的是一个非洲游牧部落,可他们很快就神秘地消失了。后来又有一个非洲部落发现了这里,来此定居,但却被英勇善战的马赛人打跑了。马赛人(Maasai)被欧洲殖民者称为“高贵的野蛮人”,因为他们装饰奇特,无论男女都身披色彩鲜艳的长袍,佩戴大量精美的饰物。马赛男人个头很高,人又瘦,喜欢随身带一根木头拐杖,颇有骑士风度,是摄影师们的最爱。后来有一个摄影师把登有自己照片的杂志拿给他们看,聪明的马赛人立刻意识到以他们为主角的照片是可以卖钱的。于是马赛人学会了出卖自己的肖像权,甚至为此修改了衣服式样,把袍子的下摆缩短,露出更多的身体,因为这样“更上相”。

马赛人是东非地区为数不多的几个仍然保持着原始的游牧生活方式的部落,当初他们发现恩戈罗恩戈罗之后便立刻喜欢上了这里,开始在谷底定居。可很快欧洲探险家也发现了这块宝地,德国人用枪赶走了马赛人,开始在谷底的平原上开荒种田。直到第一次世界大战结束后,英国人赶走了德国人,把这里变成狩猎场,禁止耕作和居住。但英国人对马赛人开了个口子,允许他们进来放牧,只是仍然不准进来居住。此举遭到马赛人多次抗议,但胳膊拧不过大腿,马赛人只好妥协。再后来,人类从自己犯下的错误中吸取了教训,渐渐有了环保意识。1974年,坦桑尼亚政府接受了国际社会的建议,彻底禁止马赛人进火山口放牧,只允许残留下来的少数马赛牧民赶牲口进去吃盐湖附近的土(吸收矿物质)。

( 马赛男子15岁完成割礼后就算成人,主要任务就是放牛 )

( 马赛男子15岁完成割礼后就算成人,主要任务就是放牛 )

但是,人类的活动已经对火山口内动物的生态平衡产生了影响。由于牲畜喜欢吃长草,牧民们改变了火山口内的草种比例,结果造成了同样喜吃长草的水牛的数量急遽增长,而喜欢吃短草的牛羚、瞪羚等动物数量却越来越少。

赶走了游牧民,换来的是旅游者。如今这个火山口每天都有超过100辆越野吉普车开进来参观,把道路完全破坏了。这里土都是火山灰,禁不起轧,车子一过尘土飞扬,好像刮起了沙尘暴,呛得游客睁不开眼,根本没有心思再去看什么野生动物了。

( 恩戈罗恩戈罗火山口内是野生动物的聚集地 )

( 恩戈罗恩戈罗火山口内是野生动物的聚集地 )

也许这就是大自然的一种平衡措施吧。人的力量实在太过强大,动物的伊甸园也许真应该禁止人类入内才对。

人类的伊甸园

世界上大多数被称为伊甸园的地方都在地理上与世隔绝,也许只有这样才能独善其身。既然坦桑尼亚的动物伊甸园存在于高高的火山口内,那么人类的伊甸园便只能建在海岛上了,这就是坐落在印度洋上的岛国——桑给巴尔(Zanzibar)。

从坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆坐船向东,航行一个多小时便可以到达这个东非沿岸最大的海岛。入关手续十分简单,只要有坦桑尼亚签证就可以。出了海关,我立刻感觉像是来到了中东,因为满眼都是身穿长袍的伊斯兰教徒,男的头戴圆帽,女的围着头巾。我找到一辆出租车,正打算摆出一副砍价的架势,却听到司机报出了一个低于我的底线的价格。我有点受宠若惊地上了他的车,跟着车子拐进了石头城。

这个石头城大名鼎鼎,2000年刚刚入选了联合国世界遗产名录。旅游书上说它就是桑给巴尔岛上的一片老城区,有点像丽江古城。可我进去之后却发现,它一点不像现在的丽江,因为这里几乎看不到游客,也看不到多少旅游用品商店,倒是有很多当地居民,匆匆走在光滑的石板路上。巷子很窄,弯弯曲曲的,每一个拐弯都可能是另一片精彩的开始,有时是一个精美的木雕门,有时是一群玩游戏的孩子。更多的时候,孩子们躲在木雕门的后面,朗诵的童音传出很远。司机说,孩子们在用斯瓦希里语朗诵《古兰经》。

斯瓦希里语是东非最通行的语言,从它的演变史中几乎可以推断出东非的历史。这种语言的基础是班图语,说明最早移居到这里的是班图人,他们从公元前1000年开始就陆续从西非迁到这里。斯瓦希里语受阿拉伯语影响最大,说明最早来到这片地方的外国人来自阿拉伯半岛。出土文物证明,阿拉伯商人早在1000年前就来到了桑给巴尔岛定居,他们把黑人叫做Zinj,Zanzibar这个词在阿拉伯语里就是“黑人居住的地方”。斯瓦希里语中还有不少印度语和葡萄牙语单词,显示这两个国家也曾经到过这里。再后来就是英国人、德国人、法国人……斯瓦希里语在这些异族语言的影响下终于演变成现在的样子。

到了旅馆,我租下一间带浴室的单人间,每晚只要8美元。当我正在办手续时,司机又跑了进来,一看我已经住下,就冲我一笑,说:“那我就可以放心走了。”刚刚习惯了非洲大陆高昂的物价和奸诈的小贩,我突然感到有点受宠若惊。

放下包,我一个人带着相机出了门,并很快学会了第一句斯瓦希里语“詹玻”(Jambo),就是“你好”的意思。我遇到的每一个人都会主动跟我说“詹玻”,从他们的眼神中我找到了久违的安全感。石头城像一个迷宫,但我不担心走失,因为城很小,三面环海,走着走着就到了海边。港口停着好几艘巨大的海轮,中间停靠着几条阿拉伯帆船,当初阿拉伯人就是靠它打通了和非洲的贸易走廊。

海边的路终于有了旅游城市应该有的气氛,商店和旅馆鳞次栉比。一座古代城堡夹杂其间,城堡里面居然是一个露天剧场。青灰色的城墙上还能看到保留下来的古代炮台,原来这里是葡萄牙军队抵抗阿拉伯入侵的军事要塞。葡萄牙殖民者于1503年占领了桑给巴尔岛,但却遭到了岛民的顽强抵抗。手无寸铁的原住民打不过葡萄牙人,便邀请阿曼苏丹助拳,后者率领英勇善战的阿拉伯士兵驾驶帆船攻上了该岛,赶跑了葡萄牙人。

同样是殖民者,为什么阿拉伯人和葡萄牙人遭到了完全不同的待遇呢?关键的一点就是最早来到桑给巴尔岛的阿拉伯人是抱着定居的想法来的,他们和当地人通婚,并把伊斯兰教带进了非洲,成为东非最大的宗教。而葡萄牙人则完全是把桑给巴尔当作一个贸易口岸,把当地人视作未开化的野蛮人。虽然葡萄牙人统治了该岛长达200年,但最终却输给了阿曼人。后来来到这里的印度人也抱着和葡萄牙人一样的心态,虽然他们有钱,但是始终没有政治地位,最终被统治者驱逐出境,弄了个人财两失。

值得一提的是,中国商船也曾经在1000多年前到达过桑给巴尔,而且中国船员也有不少人留在了岛上,并和当地人通婚。至今该岛仍然有一个部落自称是中国人的后代。

葡萄牙炮台旁边有一幢精美的阿拉伯建筑,旅游手册上称它为“奇屋”(House of Wonder)。这里原是阿拉伯王室举行仪式的地方,后来又成了某位苏丹的行宫。原来,阿曼人在打败了葡萄牙之后进驻该岛,发现这里气候温和,降水充沛,和阿拉伯半岛的黄沙漫天简直不可同日而语。于是,当时的阿曼苏丹决定把首都从马斯喀特移到桑给巴尔,从此这个东非岛国变成了一个正宗的阿拉伯国家。

第一个移都桑给巴尔的伊斯兰君主名叫赛义德·本·苏丹(Said Bin Sultan),他从印度洋上的岛国留尼汪岛(Reunion)上移植了大量丁香树过来,把桑给巴尔变成了世界上最大的丁香出口国。除了丁香,该岛还出产胡椒、香草、生姜和肉桂,更不用说热带地区常见的香蕉和椰子了。有了这些经济作物,桑给巴尔便有了发财致富的法宝,又多了一个美名——“香料之岛”。据说早年印度洋上的海员只要一闻到丁香的味道就知道他们离非洲不远了。

阿拉伯商人用卖香料挣的钱建造了这座石头城,在当时可谓是极尽奢华。这里的大部分房屋都是用珊瑚礁石建造而成,接缝处和外墙抹了石灰。珊瑚礁石多孔,排水透气性能极佳,是热带雨林气候里最好的建筑材料。可惜我看到的很多房子都破旧不堪,有的墙皮脱落,有的干脆已经倒塌,碎砖烂瓦就那样堆在地上没人管。只有从那些精美的木雕大门上还能看到一丝奢华的痕迹,古城现存有560座木雕大门,它们大都是阿拉伯式的,花纹细腻,门上刻满了图腾图案或者《古兰经》经文,代表了阿拉伯雕刻艺术的最高成就。

石头城的衰落开始于1964年。那年桑给巴尔发生过一次革命,胜利者实行土改,取消了私有制,赶走了很多住在石头城的富人,把房子分给了农村来的穷人。他们没钱保养,不少房子就这样眼睁睁地被毁掉了。据说目前有85%的房子面临不同程度的损坏。1984年,桑给巴尔实行私有化改革,不少房子承包给外商改建旅馆。外商们不考虑当地情况,建了不少水泥房,不但从外观上破坏了石头城原有的格局,而且人住在里面又热又闷,不舒服。结果,私有化改革进行了5年之后不得不放弃,改向有关国际组织求助,希望依靠他们的专业知识和资金解决石头城的保护问题。

不管怎样,有一点是改不了的,那就是石头城的居民。桑给巴尔政府从来没有想过强行把居民赶走,他们认为保护古迹最好的办法不是把它变成博物馆,而是让它继续行使正常的功能。这个思路起码对于游客来说是非常正确的,因为石头城最吸引人的正是住在城里的那些居民。我用了一天的时间在城里漫无目的地走,试着穿过遇到的每一条街道,拐进每一个巷口。我看到男人们脱了鞋子跪在清真寺里祷告,妇女们头戴面纱站在门口聊着家长里短,孩子们在街道的交界处玩游戏,每个人的脸上都带着笑容,每条街道都气氛祥和。

我唯一看不到的是炊烟。那时正是伊斯兰的斋月,白天不能吃饭。石头城里90%以上的居民信奉伊斯兰教,于是整个城市找不到一个能吃饭的地方。不过我却在这里找到了一座漂亮的基督教教堂,还发现了一座印度教寺庙,它们和清真寺肩并肩地待在一起,显得有些奇怪。也许,桑给巴尔人对不同宗教信仰的宽容态度正是这个岛国之所以如此和平的原因吧。

逛了一天没地方吃饭,我等到18点,终于忍不住踱进一家小饭馆,点了个面条。老板频频看表,18点10分的时候,他宣布:开吃!面条里拌进了各种奇妙的香料,我只吃出了柠檬,其余的一概不知。这碗面条是我吃过的味道最奇怪的食物,但却非常好吃,而且价格便宜得令人不敢相信。

也许,充足的食物是这里的居民安居乐业的原因?要想证实这一点,只要走出石头城,去岛上其他地方转转就可以了。这个岛非常平缓,虽然总面积高达3354平方公里,可最高处只有100米左右,所以到处都是耕地和农田。我参观了好几个政府经营的农场,很少看到农民在劳动,但这并不妨碍农场里的丁香树和椰子树长势喜人。岛上到处都能看到香蕉树,有了它人就饿不死。丁香一年可以采两次,换来的钱也足够村民们日常花销了。丁香树有10多米高,需要爬上去才能摘到丁香花蕊,可这对于当地的小孩们来说并不是难事。他们一见到游客来参观就兴奋得欢蹦乱跳,缠上来跟我们聊天。个别害羞的孩子则用树叶做成各种小玩具,偷偷塞进游客手中。这些玩具都是礼物,不要钱。我很少碰见推销东西的当地人,即使有也都是非常有礼貌,从来不会威胁游客。导游说:“桑给巴尔人自古以来就是这样,热情好客是我们的天性。”

那么,是岛民的乐观性格造就了这个伊甸园?也许真正的答案应该是:所有这些因素共同作用,才把这里变成了人间天堂。■

通向和平之路

桑给巴尔并不一直都是如此和平的,它也走过一段曲折的道路。

研究桑给巴尔近代史可不是一件容易的事情,因为这个岛国居民成分太复杂,阿拉伯移民和他们的后裔、本岛原住民、来自非洲大陆的黑人移民、亚洲移民,以及来自欧洲各国的白人统统混杂在一起,各种政治势力钩心斗角,比三国演义可复杂多了。其中,欧洲移民中英国人最多,因为英国政府用枪炮强迫阿拉伯统治者把该岛的“保护权”交给了英国,这实际上等于承认桑给巴尔是英国殖民地。

这件事发生在1890年。6年之后,不满的阿拉伯军人发动了一次政变,试图推翻英国殖民统治,结果英国调来战斗舰向阿拉伯王宫开炮,只用了45分钟就迫使阿拉伯叛军投降。据说这是人类历史上时间最短的一次战争。

阿拉伯人拥有桑给巴尔的土地和黑奴,却并不是岛上最富有的人,这个头衔要让位于印度移民,他们通过放高利贷的形式,成功地迫使阿拉伯地主把卖香料挣来的大部分钱变成了还款和利息。但阿拉伯人运用自己掌握的政治权力,通过了一项法律,禁止亚洲移民从阿拉伯(或黑人)地主手中购买土地。他们还发动阿拉伯后裔和黑人联合抵制印度小商贩,迫使他们放弃家业迁回印度。这些人回到印度后反过来说服印度商人联合起来抵制桑给巴尔丁香,双方斗了个两败俱伤,最后只好相互妥协。

解决了印度移民问题之后,阿拉伯人又开始向英国发起第二轮挑战。他们于上世纪50年代成立了一个叫做ZNP的政党,提出了“立即自由”的口号,主张进行普选,彻底消灭种族差异。不过他们这样做其实是想联合岛上的黑人原住民,共同抵抗英国统治,最终把桑给巴尔重新变成阿拉伯人占统治地位的伊斯兰国家。为了笼络人心,ZNP的主席和副主席一直是由黑人担当,虽然该党的领导权其实完全掌握在阿拉伯人手里。

英国的态度十分微妙。它曾经为了消除黑奴制度和阿拉伯人打过仗,此时却在桑给巴尔推行一种以种族差异为基础的政策,因为它试图用这个办法阻止阿拉伯人和黑人联合起来闹独立。更有意思的是,岛上的黑人成立了一个名为ASP的组织,反对普选,希望维持种族之间的分野。他们的口号居然是“拒绝独立”,其实这也是不得已而为之,因为黑人知识分子们担心黑人选民受教育程度不够,很容易被阿拉伯人收买,他们反对的不是独立,而是阿拉伯人代替英国人对该岛实施新的独裁统治。

1957年,桑给巴尔进行了有史以来第一次大选,以黑人为主的ASP大获全胜。但是,这次选举大大激化了原本并不十分突出的种族矛盾,两党为了拉选票大打种族牌,互相辱骂,甚至以武力相威胁,造成了多人死亡。

1961年,桑给巴尔又进行了第二次选举,ASP和ZNP打成了平手。这个结果恰好证明ASP当初的担心是对的。因为ASP党内工作人员文化程度不高,活动能力不强,宣传工作做得不好。而阿拉伯人组成的ZNP经费充足,党内又出了个支持共产主义的强势人物巴布(Babu),此人精读马列主义,非常善于发动群众,为ZNP拉来不少选票。

1963年底,桑给巴尔又进行了第三次选举。因为英国政府承诺让桑给巴尔在这次选举后独立,因此竞争格外惨烈。刚刚于2年前独立的东非内陆国家坦噶尼喀(Tanganyika)公开支持ASP,英国政府也放风说不支持“少数人的政党(暗指ZNP)统治桑给巴尔”。可选举结果却出乎政治家的预料,以阿拉伯人为主的ZNP再度获胜。ASP指责ZNP在选举中舞弊,可实际的原因远比这个复杂。桑给巴尔原住民虽然也属于黑人,而且曾经给阿拉伯农场主当过奴隶,但他们认为阿拉伯主人待他们不错,反而不希望大陆来的黑人夺取领导权,于是他们用手里的选票把阿拉伯人送上了主席台。

可是好景不长。就在选举结束后一个月,也就是1964年1月12日,ASP的黑人造反派在古巴军事顾问的帮助下发动政变,和政府军在石头城大打出手,双方一共死了13635人。最后造反派获胜,大批阿拉伯人被驱逐出境。在这场战斗中,受过马列主义熏陶的祖马再一次扮演了重要角色。他虽然曾经是ZNP高官,但因为他更喜欢具有共产主义倾向的ASP,便从ZNP中独立出来,自组“人民党”,把岛内所有支持共产主义的游击队团结到自己身边,在1964年的这场“革命”中扮演了主力部队的角色。

革命胜利后不久,桑给巴尔和内陆的坦噶尼喀合并,组成了一个新的联合共和国——坦桑尼亚。Tanzania这个词就是Zanzibar和Tanganyika这两个英文单词合并后生成的新词。

坦桑尼亚的第一任总统就是坦噶尼喀总统尼雷尔(Nyerere),他是非洲独立运动的先驱者,率先在坦桑尼亚实行社会主义政策。而桑给巴尔的ASP党主席卡鲁米(Karume)则成为坦桑尼亚副总统。此人是个典型的非洲强人,在桑给巴尔实行了多年独裁统治,1972年被人暗杀。

回过头去再看这段历史,我们不难发现这一连串动荡的真正原因。40多年前,非洲人民刚刚开始摆脱原始的部落生活方式,根本不了解民主的真正含义。他们不懂得党派之间应该合作,不懂得相互妥协和相互尊重。当选的一方从来都是摇身一变成为新的独裁者,上台后滥用权力,千方百计采取措施不让反对党有翻盘的机会。而失败的一方则立即寻求推翻新政府,甚至不惜动武。在这样的条件下,民主选举实际上变成了贿赂和要挟的最佳场所,与各派的政治主张毫无关系。

坦桑尼亚的这场“阵痛”持续了20多年。1985年,尼雷尔做出了一个历史性决定:他宣布从国家主席的职位上退休,并开始在国内实行多党制。从此这个国家的政治生活便翻开了新的一页。■

桑给巴尔的贩奴史

最早进入非洲贩卖黑奴的是阿拉伯人和波斯人,他们从公元1世纪起就开始了这项肮脏的“贸易”,而桑给巴尔因其特殊的地理位置,成了奴隶贩子们最重要的中转站和交易中心。

阿拉伯奴隶贩子充分利用了非洲部落之间的冲突,买通其中势力强大的一方作为爪牙,到弱小方的村落里抢人,再卖给阿拉伯人贩,换回大量廉价的日用品(包括酒精)和枪支弹药。阿拉伯人贩们用大篷车把黑奴运至桑给巴尔的奴隶市场,买家再用阿拉伯帆船把挑中的黑奴运到阿拉伯半岛和南亚诸国充当苦力。

据统计,公元1000年的时候每年运进桑给巴尔的黑奴就达到了1.5万人左右。黑奴的死亡率非常高,奴隶贩子们正是通过虐待黑奴的办法淘汰老弱病残。上世纪初期去东非修铁路的印度工人曾经多次遭到狮子的攻击,后来发现那个工地正是当初奴隶贩子的必经之地,他们会把生病的奴隶丢弃在路边,于是那里的狮子养成了吃人肉的习惯。如果奴隶们幸运地没被狮子吃掉,活着到达桑给巴尔,就会被关押在黑奴牢房。岛上至今仍然保存有一处牢房,高度只有1.5米,黑奴们像牲口一样拥挤在里面,不少人因此窒息而死。

自公元1500年起,欧洲殖民者也效仿阿拉伯人,开始了贩卖黑奴的勾当。他们主要集中在非洲西部,大量黑奴经由非洲西海岸运往美洲大陆,其规模大大超过了东海岸的奴隶交易。

可是,自19世纪起,以英国为首的欧洲国家开始禁止贩卖黑奴。有人说这是因为这些国家的基督徒起了作用,也有人认为此举不是出于人道主义目的,而是因为英国的工业革命需要的是有消费能力的工人,而不是奴隶。不管出于何种原因,自1820年开始,非洲西海岸的贩奴活动终于画上了句号,但以桑给巴尔为中心的东部沿海的奴隶贩子们却仍然在活动。英国政府以武力迫使桑给巴尔的阿拉伯苏丹签订禁奴协议,但后者却认为此举是英国人为了削弱阿拉伯人的经济实力而采取的措施,千方百计暗中阻挠。为了躲避英国海上巡逻队,奴隶贩子们把黑奴偷偷运到海边的地牢里,等待涨潮时再偷运出境。因为法国仍然支持贩奴,他们就用挂有法国国旗的帆船运载奴隶,英国船队毫无办法。直到1890年英国成为桑给巴尔的“保护国”,贩奴活动才算正式宣告终止,留在岛上种丁香的黑奴们都被解放了出来,成了自由人。值得深思的是,被解放的黑奴很多人都不愿意离开主人,因为据说桑给巴尔的阿拉伯庄园主待他们不错,离开农场后黑奴们便失去了饭碗,只能沦为小偷。

1877年,英国人在桑给巴尔奴隶市场的旧址建起了一座基督教教堂,借此希望人们不忘历史,但是宽恕罪恶。■ 中国黑人黑奴贸易阿拉伯非洲大陆动物伊甸园石头城坦桑尼亚桑给巴尔