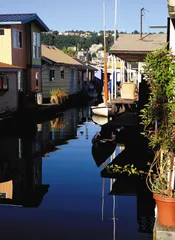

住在河里

作者:三联生活周刊(文 / 陈晓帆)

下班走出能装下万人的写字楼,从伦敦市中心的滑铁卢车站坐40分钟的火车向西到汉普顿,再换乘5分钟汽车到码头,把公文包扔进岸边的摩托艇内,脱下西装扯下领带,发动马达,把船驶向泰晤士河中心的一个小岛——一个伦敦人的家在那里。电视制作人费利佩·巴斯特和妻子每天就是这样通勤。他们住在泰晤士河汉普顿流域的加利克岛上。小岛长不过500英尺,却有26栋房子。巴斯特坐在家中看陆地上的房子,常常觉得生活在里面真没劲。

住在岛上,每天在水声树影中醒来,一睁眼就看到天鹅野鸭在窗外游弋,如此惬意的生活和“懒人”杰罗姆有关。1889年,杰罗姆发表小说《三人同舟》。这部描写3位伦敦小伙子带条狗,驾驶一艘小船沿泰晤士河漫游的幽默小说让他名利双收,也在伦敦人中兴起泰晤士河中泛舟、岛上度假的时髦。少数岛上开始出现木构架度假房。岛上生活真正变得时髦是在20世纪60年代。古怪的嬉皮士们聚集在岛上玩乐,最有名的鳗鱼馅饼岛是摇滚青年们举行演出的热门地点。小岛的声名也一度恶劣,一提及它们人们就会说,“50个醉汉趴在泥地上”。岛上的木屋也卖不出好价钱,几千英镑就能到手。

巴斯特原本在陆地上有座5个卧室的房子,20年前他们的只有六七岁的孩子划着独木舟经过一个小岛,看到水中歪斜着一个写有“出售”字样的木牌。夫妇俩便在岛上买了一块不到120平方米的土地,建起了一座简易房。刚搬进去那天,遇到风暴,房子似乎在风中摇晃,孩子们以为《绿野仙踪》的故事即将上演。就在这个时期,岛上的居民开始增多。

到90年代中期,伦敦房价开始飞升,岛上的小木屋也改头换面重建成常年居住的时髦住宅。按照相关法律规定,在岛上建房就像威尼斯人那样,要在河床里打钢筋、混凝土的桩子,以确保住宅稳固。政府设立了专门的建设巡查员,监督岛上的住宅建设,避免发展过度,影响生态。建筑物的形态,也有严格规定。它们普遍有落地观景窗和很大的露台。

泰晤士河长200英里,流域的500米之内有1.2万栋住宅,其中200栋在河中岛上,形成了独特的岛屿社区。这些小岛既隐蔽又和伦敦市中心相距不远,比如法老岛距陆地只有30米,为那些不能住到毗邻北极圈的奥克尼岛,还要依靠城市赚钱的人提供了清静、魔幻色彩和小小冒险的机会。上岛的途径有桥、手摇式链子固定的渡船、摩托艇。

泰晤士河中的岛屿众多,各有传奇。法老岛是纳尔逊将军取得尼罗河战役胜利后得到的赏赐,他常常在岛上钓鱼。人人都很好奇,独臂的他是怎么钓上鱼的。如今法老岛上有23栋房子,每栋都用了一个埃及神话角色名字,斯芬克斯什么的。鳗鱼馅饼岛的名字来源于亨利八世去汉普顿宫途中在此打尖吃了个鳗鱼馅饼。19世纪末,艺术家们聚会的泰戈斯岛上修起一个大旅馆,哈代、巴里、卓别林等人在岛上生活过。“一战”前,伦敦的戏剧大亨弗雷德·卡尔诺买下小岛,建了个卡西诺娱乐厅。它后来成了电影《发条橙》的主要拍摄景地。

岛上居民不仅是波希米亚的艺术家们,银行家、律师、IT专业人士也愿意每天出行以船代步。岛上房屋密集,电视之声相闻,加上岛屿心理,居民们比住在陆地上更有团队精神,邻里关系更密切。每个岛陆地上有一个邮政信箱,第一个上陆地的人会把信件带回来,分好放在中心地区方便其他人领取。岛上没有小偷,没有犯罪事件。邻居们会很热情地为新搬来的“旱鸭子”设置5分钟的船只驾驶课程,鼓励他“只要会开车就会开船”。

岛上生活的另一形态是住在船屋里。汉普顿流域的泰戈斯岛上就全部是船屋。环岛停了40艘船,还有20艘停泊在岛中的泻湖内,多数被改造成“住宅”。最早的船屋是弗雷德·卡尔诺造的,1986年,平克·弗洛伊德乐队的吉他手戴维·吉尔摩买下了它,改造成录音棚。他的被评论为安宁祥和的新专辑《在岛上》即在里面制作。一对房产经纪人夫妇买下一艘44英尺×29英尺的船,改造成3层高、3卧2卫、有雪松木外立面的住宅,居住面积达280平方米。面对夕阳晚霞在楼上的甲板开派对,的确令岸上的人艳羡。这个岛上的船是不动产,停泊船的船道和岛上的花园土地反倒只能租用。受法律约束,船的外观不能改变,有的船改成家后还可以航行。

岛上的居民们都接受潮湿的现实,船屋在风中摇晃也是生活的一部分。他们不担心气候变暖导致水位上升。从历史资料来看,这些岛从来没有被淹过。他们自我安慰说,如果有一天小岛沉到了水底,伦敦也不会幸免。不过,居民们还是投了洪水保险。■

美丽的弧度

因为设计的家具具有美丽的弧度,马修·马提戛(Mathieu Mat got,见左图)这个极为拗口的名字也有了家喻户晓的知名度。马提戛从事家具设计仅15年,声望如日中天时留下一句“人们开始追逐现代派设计了,我该收手了”,毫不迟疑地转向挂毯设计,做派很是特立独行。正因如此,他那些看上去简单的家具今天万金难求。

马提戛1910年出生于匈牙利,属于战后崛起的现代派设计师。“二战”期间,他被纳粹抓去坐牢,在齿轮厂劳动,对金属板材料了如指掌。后来他伺机越狱,逃到了巴黎。战争给他那一代设计师烫下了鲜明的烙印:在战后重建的新世界中,擅长使用最新的工业材料。最初,他在巴黎19区开了一家商店,出售自己设计的灯具、椅子,以及一些现代派的玩意儿,什么字纸篓、杂志架、果盘等等。它们用金属做成,漆着鲜亮颜色。马提戛的运气很好,他的私人客户允许他自由发挥。看到自己的作品摆在很多时髦旅馆、餐厅、服装店里,马提戛深感不安,1960年索性退出家具设计行业。

马提戛从来不认为材料有粗俗、低贱之分,福米卡塑料贴面、藤条、黄铜、玻璃、木材、皮革,各有其用。他最拿手的还是运用金属材料。他的代表作有“长崎椅”。椅子有4根金属棍,3根是腿1根支撑椅背。薄金属片的三角形椅背、椅面尖角被处理成圆弧形,带有凹度,很富曲线美。椅子颜色分三款,椅背有红、黄、绿三种色,椅面都为黑色,对比强烈。与之配套的却是藤条编成的圆形“和服”桌。他喜欢用外国地名,如,玻利维亚的科巴卡巴纳、智利首都圣地亚哥、日本的京都等为作品命名。科巴卡巴纳是一把金属椅子(右图),椅面边缘有3根金属圈,上面一根朝上弯成靠背,下面一根向下弯成椅子腿。很少有设计师能像他,把家具的棱角处理得如此具有亲和力、如此时髦。■