像拍大片那样拍纪录片

作者:陈赛(文 / 陈赛)

(

《与恐龙同行》名利双收,很大程度上刺激了计算机特效在纪录片中的大量应用。乔治·卢卡斯说,他希望人们看他的电影,就像看一部来自未来世界的纪录片。 )

(

《与恐龙同行》名利双收,很大程度上刺激了计算机特效在纪录片中的大量应用。乔治·卢卡斯说,他希望人们看他的电影,就像看一部来自未来世界的纪录片。 )

探索(Discovery)频道耗费300万英镑拍摄了一系列名为《完美天灾》的纪录片,共6集,每集还原一种史上最极端的天气灾害事件,包括威胁纽约的“太阳风暴”、横扫香港的“超强台风”、淹没伦敦的“滔滔洪灾”、袭击达拉斯的“超级龙卷风”、吞噬悉尼的“烈焰风暴”,以及令蒙特利尔陷入瘫痪的“冰风暴”。与以往的科学纪录片不同,这些狂暴气候只是“可能”发生的——也许几年后发生,也许一辈子也不会遇上,但纪录片用计算机建模与动画技术将这些可能发生的“天灾”预先排演了一遍,而且处处击在城市最脆弱的环节——达拉斯的摩天大厦被龙卷风瞬间化为废墟,冰风暴将蒙特利尔冻结成一片冰天雪地。如果不是屏幕上时不时出现气象专家的采访和科学原理解说,你会怀疑自己正在看一部好莱坞灾难片。

照理说,《完美天灾》是犯了纪录片的大忌的。不仅“天灾”只是猜测,还有虚构的角色剧情,连最基础的影像也是“靠不住”的。各种气候异常现象都是由计算机模拟,镜头里看似龙卷风肆虐,实际上当日拍摄现场阳光灿烂。若搁在20年前,绝不会有人承认《完美天灾》是“纪录片”。那时候,纪录片视“真实”为生命,摄影机是真实影像的唯一凭证。若没有摄影机捕捉的影像素材,则既无法讲述过去的故事,也不可预测未来的结果。所以,那时纪录片的精华全在叙述与推理上,画面则往往是单调的。当时BBC最火的纪录片栏目“地平线”中有一部片子是这样的:整整一小时,摄影机跟随一条小河从源头流入大海,什么都没有发生,没有洪水,没有海底的空镜,没有冲突,只有一个农夫和一群牛在岸边走来走去,远处有一个小镇,一个废弃的磨房,一些植物拍得摇晃不定,缓慢沉滞的话外音,好像淤积了河底的沉淀物。很难想象,这样的纪录片在今天还能找到多少耐心的观众。

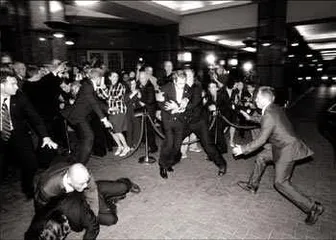

其实,纪录片的很多禁忌在80年代末就已经被陆续打破了。1988年轰动一时的《细细的蓝线》以纪录片的形式追踪一起警察被杀的冤案,最终令案情大白,其《肖申克救赎》式的剧情一流,商业上也大获成功,但其中演员的表演与剧情的刻意编排已经撼动了纪录片叙事的根基。一年后,迈克·摩尔以一部《罗杰与我》向通用汽车宣战,强烈的倾向性打破了纪录片一贯不偏不倚的立场,有人干脆给它起了个新名字叫“纪录宣传片”(docu-ganda)。不过,纪录片至少维持着一条最基本的底线——影像的真实性,纪录片中所有画面必然是摄影机录制的,这是观者与制作者之间彼此信任的基础。尽管谁都清楚,这样的“真实性”也是因剧本、剪辑、摄像机镜头而有所妥协的。

但到了1999年,这条底线也被BBC的《与恐龙同行》跨过。《与恐龙同行》是一部迷人的电视纪录片,刚播出时候,BBC的广告上是这么说的:“为观众打开一扇通往失落的世界的窗口,让观众相信他们正在观看6.5亿年前真实的生物在他们的领地上的生活。”但一旦真正走到摄影机背后,原来那些6.5亿年前的草原是智利、加州和苏格兰的高尔夫球场,那里从来没有任何史前生物生活过的痕迹;而那些白垩纪时代的恐龙,有黏土模型做成的,有机械操控的,也有完全由计算机生成的。片中明明没有一处影像是“真实”的,摄影师却刻意提示无所不在的“摄像机镜头”,拍摄恐龙交配时镜头竟“不小心”被他们的口水溅出湿晕来。

《与恐龙同行》在视觉技术上完全继承了自《侏罗纪公园》建立的好莱坞特效传统,在叙述模式上则追随80年代老式纪录片严密推理验证的风格:在一个科学假想的构架里,恐龙们吃饭、走路、打架甚至交配的动作都是严格根据古生物学家的研究成果进行制作,不少著名的古生物学者如彼得·道森、詹姆斯·法罗都是该片的科学顾问。尽管如此,还是有批评家们指责他们以技术的新奇牺牲科学的真相,以好莱坞式的审美倾向淹没了科学内容本身,有人甚至哀叹这是科学纪录片堕落的起点。事实上,《与恐龙同行》中不少血腥暴力处的确令人触目惊心,但它却在2000年英国电影协会选出的“英国100个最伟大的电视节目”排名第72位。制片人蒂姆·海尼斯说:“我们并不试图展示给人们最准确的理论,但展示了最好的猜测。”其实,很多科学与考古的乐趣就在于猜测,想象那些存在于我们这个时代之前的世界里,或者更加抽象遥远的世界里种种神奇现象与故事。但在计算机特效出现之前,科学中许多猜测的空间是无法用影像表达的,有些地方是摄影机永远无法到达的地方。所以,《与恐龙同行》也许无法展现一个完全真实的史前世界,却开创了更丰富的创意空间。

( 《细细的蓝线》

纪录电影中的经典之作。导演埃罗尔·莫里斯采用一种重现事实的半纪录片手法来追踪一件杀警冤案,结果成功地发掘出事件真相,为被冤枉的疑凶在坐牢11年之后讨回清白。这宗案件发生在1976年美国得州达拉斯市,一名公路警察被车子撞死,警方苦无破案线索。16岁少年惯犯大卫指证并无犯罪前科的路人蓝道为嫌疑人,以致蓝道被判有罪而终身监禁。然而在11年后大卫因别的罪行被判死刑,他向本片摄影组坦承蓝道其实是无辜的。本片结构严谨,对案件的来龙去脉反复推理求真,不输一流剧情片。菲利浦·葛拉斯的精彩配乐为影片的气氛增色不少。 )

( 《细细的蓝线》

纪录电影中的经典之作。导演埃罗尔·莫里斯采用一种重现事实的半纪录片手法来追踪一件杀警冤案,结果成功地发掘出事件真相,为被冤枉的疑凶在坐牢11年之后讨回清白。这宗案件发生在1976年美国得州达拉斯市,一名公路警察被车子撞死,警方苦无破案线索。16岁少年惯犯大卫指证并无犯罪前科的路人蓝道为嫌疑人,以致蓝道被判有罪而终身监禁。然而在11年后大卫因别的罪行被判死刑,他向本片摄影组坦承蓝道其实是无辜的。本片结构严谨,对案件的来龙去脉反复推理求真,不输一流剧情片。菲利浦·葛拉斯的精彩配乐为影片的气氛增色不少。 )

《与恐龙同行》名利双收,很大程度上刺激了计算机特效在纪录片中的大量应用。此后BBC、探索频道、国家地理频道都拍摄了不少类似的史前生物纪录片,如《与史前巨兽同行》、《与海底怪物同行》、《史前鳄鱼》等等。尤其是随着计算机特效的成本急剧下降,10年前只有好莱坞大片才能承受的高科技,现在一部中等预算的影片都能用得起。美国历史频道拍摄纪录片《罗马》,屏幕上不再是来来去去几个罗马废墟和地图,而是利用CGI再现了古希腊万神殿、卡拉卡拉大浴场、哈德连墙等繁华古迹。这股潮流也传到国内,从《故宫》到《圆明园》,特效镜头都多得惊人。

乔治·卢卡斯曾说,他希望人们看他的电影,就像看一部来自未来世界的纪录片。如今看来,反倒是纪录片先向好莱坞大片臣服了。科学是枯燥的,电视需要娱乐大众,所以“纪录片要拍得性感,拍得酷”几乎成了探索频道、国家地理频道的口头禅——凡事务必追求影像的刺激,画面的奇观以及故事的传奇性与戏剧化,好莱坞的技术与叙事技巧都可以为我所用,这样才能吸引那些被好莱坞电影养坏了胃口的观众。即使《完美天灾》这样严肃的灾难题材,也令人迷惑,观众从中得到的,到底是警醒?还是好莱坞式奇观的快感?■

( 《深海异形》

詹姆斯·卡麦隆2005年拍摄的纪录片,是一部IMAX-3D立体电影。在美国宇航局(NASA)科学家的帮助下,摄制组前往太平洋和大西洋几万英尺的海洋深处,去挖掘和发现那里所隐藏着的无穷无尽的奥秘。一直深入到海底,这就是一个产生异形的世界。这里没有阳光,海底火山的岩浆喷口使得地表是沸腾灼热。正是这样特殊的环境创造了许多最稀奇古怪的水下生灵,比如有种6英尺长的虫子,身上布满了红色的血管,可是它却没有消化器官;全盲的白色螃蟹和短脚的蜂窝虾有着不可思议的本领,它们凭感觉就可以辨别正确的方位去取暖和觅食。这些深海异形所生存的封闭环境和地球上其他物种的非独立生态系统完全不同。它们使卡梅隆产生这样的联想:这种生命的形式还会存在于外太空吗? )

( 《深海异形》

詹姆斯·卡麦隆2005年拍摄的纪录片,是一部IMAX-3D立体电影。在美国宇航局(NASA)科学家的帮助下,摄制组前往太平洋和大西洋几万英尺的海洋深处,去挖掘和发现那里所隐藏着的无穷无尽的奥秘。一直深入到海底,这就是一个产生异形的世界。这里没有阳光,海底火山的岩浆喷口使得地表是沸腾灼热。正是这样特殊的环境创造了许多最稀奇古怪的水下生灵,比如有种6英尺长的虫子,身上布满了红色的血管,可是它却没有消化器官;全盲的白色螃蟹和短脚的蜂窝虾有着不可思议的本领,它们凭感觉就可以辨别正确的方位去取暖和觅食。这些深海异形所生存的封闭环境和地球上其他物种的非独立生态系统完全不同。它们使卡梅隆产生这样的联想:这种生命的形式还会存在于外太空吗? )

( 《完美天灾》

片中大量应用了CGI特效,出自《与恐龙共舞》(1999年轰动一时的纪录片)原班人马之手,让观众仿佛置身于风暴之中,清晰地目睹各种大气因素是如何相互作用,从而形成特定的天气。该片还会解释难得一见的风暴现象——从龙卷风之前空中下起的“鱼雨”,到太阳风暴如何造成全球停电,并教观众辨别极端天气的警示征兆和做出快速反应的必备知识。这几年地球上洪灾飓风去了又来,种种气候异相令人寝食难安,正是吸引眼球的最好题材。不仅好莱坞情有独钟,纪录片导演也不例外,探索频道和国家地理频道最近都推出了关于“卡特里娜”飓风的纪录片,据说“卡特里娜”飓风对美国人造成的伤害与“9·11”差不多。地球还能承受多少天灾?人人心中都有恐惧,下一个会不会轮到我们?所以,《完美天灾》一经播出立刻引起了轰动,在美国播出时收视率甚至超过了《绝望的主妇》,并且获得最新一届艾美奖的最佳视觉效果提名。 )

( 《完美天灾》

片中大量应用了CGI特效,出自《与恐龙共舞》(1999年轰动一时的纪录片)原班人马之手,让观众仿佛置身于风暴之中,清晰地目睹各种大气因素是如何相互作用,从而形成特定的天气。该片还会解释难得一见的风暴现象——从龙卷风之前空中下起的“鱼雨”,到太阳风暴如何造成全球停电,并教观众辨别极端天气的警示征兆和做出快速反应的必备知识。这几年地球上洪灾飓风去了又来,种种气候异相令人寝食难安,正是吸引眼球的最好题材。不仅好莱坞情有独钟,纪录片导演也不例外,探索频道和国家地理频道最近都推出了关于“卡特里娜”飓风的纪录片,据说“卡特里娜”飓风对美国人造成的伤害与“9·11”差不多。地球还能承受多少天灾?人人心中都有恐惧,下一个会不会轮到我们?所以,《完美天灾》一经播出立刻引起了轰动,在美国播出时收视率甚至超过了《绝望的主妇》,并且获得最新一届艾美奖的最佳视觉效果提名。 )

( 《刺杀布什》

2007年10月,芝加哥的反战集会上,布什总统被狙击手暗杀,调查人员展开调查。片中利用了布什大量的真实影像素材与CGI合成素材。这是一部伪纪录片形态的政治讽刺影片,探讨的是“反恐战争对美国政治产生了什么样的影响”。还有一部类似的伪纪录片,是关于英国首相布莱尔的,名为《托尼·布莱尔审判》。■ ) 与恐龙同行纪录片大片

( 《刺杀布什》

2007年10月,芝加哥的反战集会上,布什总统被狙击手暗杀,调查人员展开调查。片中利用了布什大量的真实影像素材与CGI合成素材。这是一部伪纪录片形态的政治讽刺影片,探讨的是“反恐战争对美国政治产生了什么样的影响”。还有一部类似的伪纪录片,是关于英国首相布莱尔的,名为《托尼·布莱尔审判》。■ ) 与恐龙同行纪录片大片