上海(400)

作者:王鸿谅(文 / 王鸿谅)

( 上海甲秀里毛泽东故居内的雕像 )

( 上海甲秀里毛泽东故居内的雕像 )

安义路63号:1920年毛泽东寓所

1920年5月5日,毛泽东从北京抵上海,开展驱除湖南军阀张敬尧的运动,组建湖南改造促进会,并多次到环龙路老渔阳里2号拜访陈独秀。至7月7日返回长沙,此间的住所就是哈同路民厚南里29号,今安义路63号。

1920年,是毛泽东第二次到上海。与陈独秀的会面在他后来的回忆里有着重要意义——“陈独秀谈他自己信仰的那些话,在我一生中可能是关键性的这个时期,对我产生了深刻的印象。”“到了1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”

住址的考证始于1958年,79岁的“一大”纪念馆老馆员陈沛存回忆,当时上海市委领导指示“一大”纪念馆主任周良佐,要查出毛主席早期来上海从事革命活动一个很有意义的住宿地。线索只有毛泽东1920年6月7日写给北京黎邵西的一封信,信中提到:“京别以来,25天才到上海,寓哈同路民厚南里29号。”馆里立即成立了一个调查小组,刚到纪念馆的陈沛存是成员之一。

陈沛存回忆,当时哈同路已经改成铜仁路,但并没有“民厚南里”,只有“慈厚南里”。走访这里的老居民才知道,此处原是犹太人哈同的房产,1914年建成后叫民厚南里,后来改叫慈厚南里。调查组寻访到哈同的干儿子罗友兰,证实在军阀徐世昌、曹锟封哈同妻子为“慈惠夫人”、“慈淑夫人”后,哈同所有房产都改成了“慈”字当头。之后,门牌号的查证又成了问题。陈沛存说:“慈厚南里的200多幢房子,其实有两套门牌号,一是哈同为了收房租而编排的,还有是当时租界工部局为了收‘房捐’(类同于管理费)而编排的。”工部局的门牌号在1934年以后重新编过。陈沛存等人为此走访了市政工程局、房管局、公安局等单位,从档案资料中找到的1934年《工部局公报》和房屋门牌编号档案,终于确认了民厚南里29号就是重编后的安南路(现安义路)63号——沿街的一幢砖木结构两层楼房,坐南朝北。陈沛存感叹:“还好当时上海公共租界工部局的房屋资料非常完整,否则这个地址,可能也会像1919年主席到上海住过的地方一样,无从考证了。”

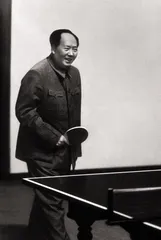

( 1962年,毛泽东在上海打乒乓球 )

( 1962年,毛泽东在上海打乒乓球 )

1958年12月,陈沛存到安义路的时候,63号是废弃的庵堂。为了复原房屋原貌,馆里一边派人向老居民了解情况,一边给湖南有关方面写信。惊喜来自湖南省文史馆黎烈忠的回复,说有位叫李思安的馆员,当时曾和毛主席同住在民厚南里。李思安是当时的新民学会会员,大革命失败后曾流亡到南洋,后来返回湖南。她回忆,毛泽东到上海以前,这个房子是她出面租借的,用来作为湖南新民学会会员到上海活动时的住处。1920年5月住在这里的除毛泽东外,还有他的学生张文亮。这期间的生活十分简朴,“3人轮流做饭,每人每月只有3元零用钱”,毛泽东还在一家洗衣店当过伙计,每月薪水是12块至15块钱,其中约有8块要做车费,如同他在给友人信中的描述“洗衣服不苦,只是因为接送要搭电车,洗衣服所得的钱又转耗在车费上了”。

陈沛存回忆,当时安义路临街的那排房子都是单号,其中57到67号是连在一起的6幢,格局一样。除开63号废弃外,其余都是民居。根据上级指示,上海市文物局收回了61号至67号的4幢,将居民迁出。在那个特定的历史时期,这些工作都是“很保密地进行的”,“迁出的居民只知道此处有历史意义,并不清楚具体原因”。1955年从文化局调到“一大”纪念馆的朱德贞参与了这个工作,她回忆,当时的构想是“把63号复原开放,61号用来做办公室,65号和67号用于做接待”。

( 上海茂名路毛泽东故居 )

( 上海茂名路毛泽东故居 )

根据李思安的回忆和老居民的描述,上海民用设计院的工程师做出了复原设计图,1961年全部的整修工作完成,里面的桌椅床等家具都按照当时样子定做。馆里特地将李思安老人接来上海看过,陈沛存还记得,他所见到的李思安仍旧是单身,“非常英气,像男性一般”,“对当年楼里的事情记得很清楚”。

1961年7月,全部整修完成,“但是否对外开放,必须等中央有明确批示”。所以安义路这4幢房子的后续工作,也就进入到了等待的“真空期”。作为人事干部,又是党员的朱德贞,被老馆长挑选出来接受了一项“光荣的任务”——搬到61号,负责看守好63号的主席旧居。同时接受类似任务的还有当时的支部委员、也是办公室主任,去看守另一处同时被考证出来的主席旧居——甲秀里。朱德贞一家5口于是在这年7月搬到了安义路61号,将淮海路上的住房还给了单位。

72岁的朱德贞回忆,1963年,时任国家文物局的领导来上海,对安义路63号给出了一个意见,认为毛泽东当时在这里从事的是驱张运动,跟建党无关,所以这里不能和“一大”会址连成一体开放;如果是作为主席的旧居,甲秀里意义更重要。按照这个意见,安义路63号若是想要开放,除非能找出这里跟建党相关的材料报上去。于是,这个几经周折考证出来的旧址只能空置,除了后来在这里竖起一块旧居的碑石外,大门紧闭,定期派人修整,但并不对外开放。

现在的安义路63号看起来的确有些突兀。由南北向的铜仁路、常德路以及东西向的延安高架路和南京西路构建起来的这一大片方形区域,已经是上海“寸土寸金”的CBD商业中心之一。以安义路为界,宽不到4米的街,北侧是高耸的嘉里中心,西面的广阔区域是兴建中的越洋广场系列建筑,已经能看到林立的大楼外形。东头接着的铜仁路,现在是上海著名的咖啡馆聚集之地。唯独路南侧存留着这6幢一体的老房子,和周边一大圈杂草丛生的空地。安义路的巨变始于1995年的大规模拆迁。城市的发展和新规划,让这里地价飞涨。嘉里建设有限公司在这个区域进行了大手笔的投资,获得嘉里中心南面的一块地准备兴建一个超大规模的香格里拉浦西酒店——就是现在一直空着的杂草地。但1995年完成拆迁还未获批建设时,延安高架桥先动工建设了。投资方认为高架桥破坏了酒店景观,进行方案调整。其间,又相继拿下包括嘉里中心后面地块在内的整片地。

( “中共一大”会址纪念馆内的蜡像重现了当时会议的情形 )

( “中共一大”会址纪念馆内的蜡像重现了当时会议的情形 )

朱德贞当年搬来这里的时候,安义路周边全都是民居,彼此的间距很小,“门对门窗对窗”,沿马路是集贸市场。当年搬过来,一家人有了两层楼的生活空间,在上海着实是很让人羡慕的,她的邻居们,安义路57号和59号两幢房子里,一共居住了12户人家。而从1995年拆迁开始,大约一年多时间,周边的居民大都迁到了近郊的龙柏,从鸽子笼般的居住空间,变成了宽敞的居室。朱德贞说,对面楼一个仅几平方米的亭子间住户,拆迁之后,得到了两套房子。她的邻居,59号楼里一对80高龄的老夫妇期待着拆迁之后,两家把房子换到一起,有个伴。

但是没想到,因为安义路63号的特殊意义,57至67号成为改变中“被遗忘的角落”。13户居民的愿望都落空了。57号和59户号里的居民现在剩下9户,连同61号的朱德贞一家,总共10户,在拆迁后有线电视信号全部中断的状况下生活了10年。朱德贞说,虽然现在老两口和两个儿子同住,但相比要4户人家共用一个不到两平方米的厨房的邻居们,并没有什么可抱怨的,只是不知道什么时候,才能够实现这辈子住上新房子的梦想。现在的安义路,没有改变的,只有剩下的这6幢老房子,和直达龙柏的57路公车总站。

中共“一大”会址纪念馆与博文女校

1921年7月23日,上海法租界望志路106号这幢典型的上海石库门住宅里,中国共产党第一次全国代表大会正式召开,中国共产党正式成立。出席代表共13人,其中的长沙代表是毛泽东和何叔衡。代表们的住所,是距离会议地点不远的蒲柏路389(今太仓路127号)的博文女校。

中共“一大”的意义,已经被历史所论证。“一大”旧址的寻访,是为了迎接建党30周年,由时任上海市长的陈毅提议。1950年9月,上海市委为此成立了专门委员会进行勘察,时任上海博物馆馆长的沈之瑜是负责人。1951年4月查找到了3个地方:黄陂南路兴业路路口的房屋就是当时的“一大”会址,还有博文女校,以及陈独秀寓所。1950年10月,上海市委决定建立纪念馆,陈沛存说,他从资料里查找到当时的方案是要建立连成一体的三个纪念馆,“一大会址是一馆,陈独秀寓所是二馆,博文女校是三馆”。

修缮工作基本完成后,1952年7月,《解放日报》正式发布了消息,公布了“一大”会址的调查经过。引起了各社会主义国家驻华使节的密切关注,都要求来参观,结果“弄得很被动”,这被动的原因,陈沛存解释,一是修复标准没有人最后拍板确定,二是修复后的样子与原貌并不完全相符。1951年这幢房子已经被改建过了,格局也发生了很大变化。原本是一上一下的房屋,改建成了二上二下,大门的位置也变了。比如博文女校,陈沛存说:“刚开始,只在楼上东厢房放了床铺,这一来就成了毛主席一人睡床上,其他代表睡地铺。虽然博文女校校长黄绍兰之女黄允中看后曾提出过异议,但直到1956年董必武来,才真正调整恢复到位:毛泽东、何叔衡住西厢房前半间,董必武、陈潭秋住东厢房前半间,其他代表则分住西面沿街的三小间。”

1952年9月,“一大”会址开放,除了面向国外使节,只对党员内部开放。采取了一套临时的参观办法,陈沛存说,当时要来参观,必须要到市委宣传部登记,得到批准,开介绍信才能进去。会址的复原工作一直在继续,1953年,寻访到屋主李书城的夫人,她描述了当时的格局。1954年,中央领导视察过后给出意见,认为二馆和三馆的意义没有那么重要。可以闭馆,作为内部党史研究用途。但“一大”旧址只是一个会议场所,并不能展现党的历史,所以也要求在附近建立一个党史纪念馆。1955年,苏联专家给出了一个设计意见,根据陈沛存查找到的当时华东设计院做的图纸,这个设计占地很大,因为上海房屋紧张的现实状况,被否定了。1958年,上海革命历史纪念馆筹备处成立,专门负责“一大”会址的修复和建馆工作。直到现在,“一大”会址门口还挂着这块“筹备处”的牌子。

现在的“一大”会址,同样处在上海市繁华中心,不仅毗邻淮海路商业区,1999年,周边改建后“新天地”的出现,还带来了别样的夜生活的繁华。酒吧、餐厅改建之后依旧保留着老的外貌,倒也并不让“一大”会址显得突兀。同样是1999年,“一大”会址纪念馆大修一次,新增了13名代表的蜡像,在这组蜡像里,只有毛泽东是站姿,其余代表各种姿势围坐在方桌旁。

而沈之瑜等人通过几十年前《申报》上的一则招生启事,才寻访到的博文女校旧址,1955年停止开放后,一度借给京剧院做宿舍,1966年住户才迁出。1977年,博文女校旧址修缮后重新公布为市级文物保护单位,但并不对外开放,如今依旧大门紧闭,被遮蔽在天地企业的摩天大楼的一角。而陈独秀寓所,在挂了多年“新青年编辑部”的牌子之后,也新增了一块牌子,恢复“陈独秀寓所”的名称。

甲秀里:茂名路毛泽东旧居陈列馆

1924年3月,毛泽东回到上海,在共产党执行局工作的同时,兼任国民党上海执行部文书科代理主任兼组织部秘书。同年6月,杨开慧偕母亲向振熙和儿子毛岸英、毛岸青到上海,年底,毛泽东回到湖南。期间一家人居住的地方就是慕尔鸣路甲秀里318号,现在的茂名北路120弄7号。

1924年是毛泽东在上海停留时间最长的一次,近10个月。在第一次国共合作的背景下,毛泽东在国共两方身兼数职。在国民党上海执行部工作期间,毛泽东大量具体而有实效的工作被称为“播种子”的工作。当年担任执行部宣传干事的刘重民在1926年总结说,从1924年2月到6月,由于毛泽东等人的积极活动,“上海的一般青年、工人甚至一般市民,对于本党(指改组后的国民党)的言论,因主义而讨论而认识而信仰,所以不久在各学校各工厂便先后成立了不少区分部”。1924年5月的中共中央执行委员扩大会议肯定了这5个月来的国共合作成绩。

1924年6月,杨开慧偕家人的到来,是毛泽东与家人难得的一次相聚。在慕尔鸣路的老石库门房子里,他们一家住楼下的厢房,楼上是蔡和森、向警予夫妇的房间。23岁的杨开慧是第一次来上海,除帮助毛泽东整理文稿料理家务之外,还和向警予一起,以半工半读女子职业学校为掩护,积极参加妇女运动。因为国共合作中的诸多复杂问题,7月中旬,毛泽东不得不辞去组织部秘书一职,专任文书科主任,年底回到湖南。在对斯诺的回忆里,毛泽东说,“那年冬天,我回到湖南去修养——我在上海生了病”。

这个住所的考证同样从1958年开始,线索只是当时上海市委领导给的一个模糊地址:慕尔鸣路某条弄堂内,特征描述是“一幢二开间(二上二下)的石库门房屋”。陈沛存老人回忆,调查组根据商务书局出版的上海指南,查到慕尔鸣路是现在的茂名北路。而符合“二开间石库门房屋”这一条件的共有3条弄堂:彬兴里、泰兴里和甲秀里。泰兴里1923年才开建。根据瞿秋白夫人杨之华的回忆,当年她就住在彬兴里,但主席寓所并不在此。她记得主席的房子较旧较矮小,按房屋损耗程度来推算,那就应该是建于1915年的甲秀里。

陈沛存回忆,因为甲秀里(1934年改为威海路583弄)共5幢石库门房屋,考证工作一度陷入僵局。1960年,调查小组意外从原虹口区副区长张琼处得知,583弄的7号(原慕尔鸣路318号)最为可能。同年7月,毛泽东到上海,张琼就此事当面请示主席,主席回答说:“是在慕尔鸣路,在瞿秋白同志住处附近。”但确切住几号仍不明了。陈沛存说,此后对当时曾到过该地的老同志的采访中,又出现了1号、9号的说法。但1号为三上三下的格局。为保护旧址不再被损坏,文物部门将5号、7号、9号的居民全部迁出,1964年将3处房屋初步修缮。“文革”期间,相关工作停顿下来,甲秀里和安义路63号都从文化局划归到市文物管理委员会。直到1977年,文物管理委员会将连在一起的5号、7号、9号3幢石库门确立为市级文物保护单位。

甲秀里的正式开放,是1999年12月的事情,但是知名度并不高,现任馆长朱倍俪说,一年最多也就几千人来参观。而且当时的5号和7号用作静安区的少儿图书馆,7号的楼下是图书馆的集体宿舍。直到2003年底,图书馆搬出去,花费100多万元大规模修整之后,才是现在的模样。曾经是媒体从业者的陈标这一年来到陈列馆,担任旧居的总策划,组织了一系列活动,并通过媒体来扩大知名度。朱倍俪说,“现在周边的居民,基本上都知道旧居的存在了”。对于甲秀里来说,历史意义远重于现实的经济价值,这里的门票是2元,许多群体都是免票的。每年的门票收益,“连付电费都不够”。

现在来描述甲秀里的位置,朱倍俪用的词是“四川盆地”,“周围都是高楼大厦,把我们团团围住了”。茂名路也是上海市中心地价飞涨的区域,周边的商品房开发不过10年的历史。彬兴里拆迁之后改建的茂名公寓,现在均价在每平方米2万元以上。不过周边房地产的开发没有对甲秀里的生存形成致命的挤压,朱倍俪说,一方面是静安区政府对于文物保护的措施坚决,另一方面,开发商们对于这个旧居也相当看重,“心存敬畏”。由台湾投资商开发的高层写字楼晶采大厦,最近的建筑距离甲秀里不到2米,主体大楼也只相隔15米。2001年修建的时候,为了甲秀里的保护,额外多投资了1000多万元用于地下灌浆。朱倍俪说,那个台湾老板跟她感叹,说自己“为了保护整个建筑花的钱,造10幢同样的房子都够了”。这些老板们对旧居的重视,让朱倍俪觉得很有意思:“他们都觉得这里有灵气,是个福地,这边的商品房,只要建好了就能出手,行情越来越好。还有老板要求专门在旧居里摆个祭坛给他们上香。”当然朱倍俪没敢答应。

2003年冬天,旧居装修刚弄好的时候,有个台湾老板来参观,看到房间里那个从上海电机厂征集来的主席曾经坐过的单人沙发,要求朱倍俪让他坐一下,给多少钱都可以。朱倍俪没答应,结果她一转身,这个老板就坐了上去,“沙发上全是灰,都沾到他的大衣上了,但他一脸的满足,还不让人帮他拍灰”。从2004年开始,有一家英国公司已经连续两年,年底时候把这里包下来一天开年会,价格是2000元。选择这里的理由,朱倍俪说,就是看重这里“有灵气”。■

(感谢上海市委党史研究室研究一处李三星老师提供的史料和帮助)