杭州

作者:王鸿谅(文 / 王鸿谅)

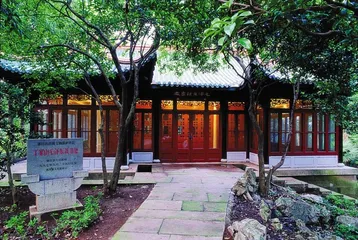

( 小营巷中毛主席曾和当地居民交谈过的会议室 )

( 小营巷中毛主席曾和当地居民交谈过的会议室 )

刘庄

1953年至1959年间,毛泽东到访杭州的住地基本都是西湖边的刘庄1号楼,现在的西湖国宾馆。建国后刘庄最著名的两个事件,其一是1953年12月27日至次年3月14日,毛泽东率领宪法起草小组到达杭州,第一次住进刘庄1号楼,新中国第一部宪法草案初稿在这里诞生。其二是1972年2月27日,《中美联合公报》在1号楼的八角亭草签。

刘庄的故事可以分成两段来讲,1953年是一个分界。浙江社科院历史所研究者罗以民曾经花了大量时间对刘庄的历史进行考证,写出《刘庄百年》一书。在罗以民的考证里,1953年,刘庄的最后一位主人范媛英将它献给了国家,刘庄被定为浙江省第一招待所,此后经过著名园林设计师戴念慈重新设计,从1958年开始大规模重建,工程一直延续到60年代中期。1953年12月27日,第一次下榻刘庄的毛泽东,看到的应该是更接近原貌的刘庄。

始建于1898年的刘庄,最初的名称是“水竹居”,创始者刘学洵是广东香山县人,孙中山的同乡。罗以民对这个人物的界定是“枭雄”,“身为清朝进士,朝廷命官,却联孙中山谋反;作为李鸿章的幕僚,却暗地与香港总督合谋给李鸿章布置了一个‘鸿门宴’……”期间还穿插着与康有为的恩怨。最富传奇色彩的,莫过于史学研究者们后来发现的一封孙中山写给刘学洵的信,写到“主政一人,或称总统,或称帝王,弟决奉足下当之,故称谓由足下裁决”。落款是“弟长雄谨启 明治三十三年九月于台北”,长雄即高野长雄,是孙中山流亡日本时期的化名之一。

水竹居被称作“刘庄”,是民国之后的事情。这时的刘庄因为复杂的历史变故,仍旧处于被查封状态,民国前官府查封拍卖水竹居的标价是2000万两白银。民国时期刘学洵在卖掉了上海南京西路的沧州饭店、愚园路的愚谷村住宅以及广州荔枝湾的刘公馆之后,终于凑足银两赎回此地。刘学洵死后,刘庄曾一分为四,经历了日军侵华的战乱之后,罗以民通过寻访到的地契考证出,上世纪40年代刘庄的宅地仅剩下“五亩四分二厘三毫”。范媛英是刘学洵70岁时纳的第8个妾室,原本是刘大女儿的丫头。1949年新中国成立后,刘庄一度由杭州园文局接管,曾交给杭州铁路局成为铁路工人疗养院,后来再回到范媛英的手里。将刘庄献给国家之前,这个没什么文化的八姨太靠变卖首饰支付了3年的地价税。1953年从刘庄搬出后,没有任何收入的范媛英只能靠做保姆谋生。范媛英的人生,在起起落落之后,似乎又回到原点。她终生的憾事在于,唯一的儿子为了脱离这个复杂家庭,拒绝承认她,并且音讯全无。

( 刘庄内毛泽东用过的收录机 )

( 刘庄内毛泽东用过的收录机 )

毛泽东下榻的刘庄1号楼,前身是水竹居的迎宾馆,这也是刘庄系列建筑中,位置最为僻静,紧邻湖水的一幢。不夸张地说,西湖风景最美丽的地段,就是刘庄和汪庄所处的这部分。毛泽东的卧室,就安排在刘学洵的原书房。毛泽东的卧室里,专门将一个小厢房设立成图书室,据当年刘庄毛泽东图书管理室管理员贺玉泉回忆,毛泽东每次到杭州来,总随身带来两大箱书。贺玉泉还从杭州图书馆借来800多册各种书籍,放满了4个书柜。但1959年之后,毛泽东似乎对重建后的刘庄并不满意,将下榻地转移到了相距不远的汪庄,现在的西子国宾馆。根据浙江省保卫处第一任队长易成铸的回忆,新刘庄建成后,毛泽东“几乎没去住过一天,仅去那儿办公、开会”。现在的刘庄1号楼分为甲部和乙部,甲部是主席住过的地方,除重大接待任务之外,也对外开放,只是价格不菲,一天1万美元。

小营巷

( 刘庄毛泽东读书处 )

( 刘庄毛泽东读书处 )

1958年1月5日,毛泽东在离开杭州赴广州之前,突然提出要看看杭州的卫生状况,时值全国范围推行灭“四害”卫生运动。毛泽东视察的地点就是小营巷。主席一句“你们这里的卫生工作搞得不错嘛”的夸奖,造就了小营巷此后的“卫生历史”。

小营巷东起直大方伯,西至马市街,长约300米,宽仅3到5米,与解放路、庆春路平行,属闹杭州市区的安静小巷。据《杭州市志·建置篇》记载,小营巷在南宋时曾为朝廷禁卫军金枪班、银枪班的驻地,现巷内犹存“银枪班巷”。因有禁卫军小营部队驻扎,故人称“小营巷”。据《杭州与西湖史话》记载,太平军二次攻克杭州后,镇守杭州的太平军主将听王陈炳文在此设指挥部,俗称听王府,因此又一说法是小营巷曾为太平营地而得此名。

1958年1月5日,小营巷的卫生主任程瑜全程陪同了毛泽东在小营巷的视察,103岁的老人现在身体不好,但对那段历史还能从头到尾详细讲述。现在的小营巷相对完整地保留了当时的原貌,300米的巷子,门牌标识不过62号。当年毛泽东视察了61号、56号和42号三个墙门,其中毛泽东视察过的56号墙门1964年就改为“毛主席视察小营巷纪念馆”,2001年8月重建,里面悬挂着当年主席视察的系列照片。61号墙门现在是个敬老院,门口的墙上还有“毛主席到过这里”的大字标识,进门的右侧墙上,悬挂着主席当年视察的照片。那张著名照片上,主席身边陪同的女性,就是程瑜。至于42号墙门,已经改建成为小营民居,三层的商品房。

汪庄

1959年至1975年,毛泽东到杭州的下榻地基本都是汪庄,现在的西子国宾馆。根据宾馆方面的考证,毛泽东先后有27次下榻于此。

汪庄原是安徽籍商人汪自新的别墅,于1927年兴建,叫汪裕泰茶庄。1958年汪庄由国家投资建造为接待用房,称“5801工程”,也叫省第二招待所。1979年改名“浙江西子酒店”并对外开放。从地理位置上来说,汪庄比刘庄稍逊一筹,周边风景与隐蔽性都没有刘庄那么好,尤其是在雷峰塔区域被划出去作为旅游景点重修之后,汪庄基本没有特别重大的接待任务了,原因很简单,现在的雷峰塔成了一个可以俯瞰宾馆全景的制高点,“安全性不比以前”。

汪庄和刘庄的上级主管单位目前依旧是同一家,浙江省公安厅警卫局。52岁的陈慧珍在汪庄工作多年,1969年参军进入浙江省警卫局当总机话务员时才15岁,她记忆中的一段特别时光,是1969年毛主席在汪庄的“80天”。1969年的某一天,领导单独通知陈慧珍晚上有任务。当晚22点左右,被车接到汪庄的礼堂,“当时还不知道是什么事情,就感觉气氛很隆重”。过一会儿,全场掌声雷动,毛泽东从内走廊出来,陈慧珍被安排到主席身边坐下,“像做梦一样,什么话都说不出来,呆呆的光流眼泪”。坐下后服务员给她递了一杯茶,主席简短地问了她几个问题,她回答了,但整个人“手、脚、嘴巴都在抖,眼泪一直往下流”。后来陈慧珍又接到过几次任务,陪主席游泳,因为她当年被招到警卫局的时候,特长就是游泳。主席的游泳时间都是晚上,下任务后,陈慧珍回到宿舍,“一个人偷偷钻到蚊帐里,心里激动,但不能跟任何人说”。那是“文革”初期,进入警卫系统的人员都接受了严格的保密教育,不该说的不说,不该问的不问。同伴们之间,也根本不会交流这些话题,“所有的事情都埋在心里,连家人也不能透露”。这也成了一种习惯,宾馆里的很多人也并不清楚她的这段故事。这次再讲述起这些,也是通过宾馆办公室协调后,她才答应的。

现在汪庄亲历过主席接待任务的“老人们”都很难寻访了,1978年从嘉兴被招到汪庄担任服务员的许莉萍回忆起来,以前自己的师傅讲起主席的生活起居,那才是头头是道,不过“这些都不是随便能讲的,师徒关系特别好的,师傅们才会偶尔提起来”。回忆中有一个细节,主席房间的薄窗帘都是粉红色乔其纱的,“因为主席喜欢梅花”,厚窗帘是墨绿色丝绒的,里面衬着黑布,遮光性好。毛泽东在汪庄专用的那些物品,当时有很多,存放在礼堂的化妆间,大约四五十箱,现在这些物品的去处不详。

1984年之前,汪庄的服务员都从杭州以外的地方招来,原因就为了在执行接待任务的时候,可以做到更强的保密性。招人要经层层筛选,许莉萍说,用现在的话说就是“海选”,最后还要由警卫局领导亲自下去面试。进入宾馆后,纪律非常严明,比如恋爱要打报告,宾馆方面会专门对员工的恋爱对象做严格的资质审查,如果审查不过关,宾馆方面会要求员工自己选择,或者断绝往来,或者离开宾馆系统。这些严明的纪律,到现在还延续着。■