地心游记

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

( 荒原中兀立着两半圆锥,远处有死火山遥相应和。旁边的玻璃墙里是个餐厅 )

( 荒原中兀立着两半圆锥,远处有死火山遥相应和。旁边的玻璃墙里是个餐厅 )

40年前,有个才过而立之年的建筑师接到了他此生的第一个委托项目,要设计一家小店铺。比不得如今的建筑明星,他没有操持普拉达旗舰店的那种好运气,这家小店铺的门脸儿才4米宽,面积只有14平方米,售卖的货品亦不过仅蜡烛而已,无论从哪个角度看,都丝毫没有能给建筑师造就名声的迹象。谁能想得到呢,这家维也纳的蜡烛店居然托出了一位普利兹克建筑奖的得主,而且它的小小门脸儿从此就留在建筑史的篇章里了。汉斯·霍莱因设计的莱蒂蜡烛店还有个传奇般的看点:它曾为建筑师赢得了2.5万美元的雷诺兹设计奖,奖金的数额居然高过了蜡烛店的全部建筑成本。

设计蜡烛店的起点就是和设计私家住宅的起点不太一样吧,商铺的经营功能,加上用橱窗吸引眼球的招摇特性,这其实是另走一路的。莱蒂蜡烛店的成功为霍莱因引来很多慕名而来的小店主们,他后来设计的舒林珠宝店同样也是名作。而把店铺这种连功能带展示的趋向放大到城市的公共尺度上,想想看,应该有点像什么?……后来,他就成了博物馆设计的热门人选。

这个“后来”呢,其实是很后来的事情,竟多半是在他获得普利兹克以后的“后来”。霍莱因得大奖的时候,外人想到他,还是只记得蜡烛店这件事儿,虽然在新建了许多大型建筑之余,他已经在1982年盖出了门兴格拉德巴赫博物馆,那是在杜塞尔多夫的附近。但是,门兴格拉德巴赫博物馆虽也小有名气,可在开创性的方面似乎还不如蜡烛店重要。出道为莱蒂做设计是在1965年,得奖是在1985年,但凡把两个年份一同列出来,他就肯定逃不掉一个头衔了:“后现代。”那一年普利兹克奖的颁奖地是在洛杉矶,也算再给他多涂上了一层“后”的意味。可惜,挤在上世纪80年代至为兴盛时期的后现代建筑师群像里,他拿出来的作品终究是有点不够分量,让他的追星族不太好意思大声嚷嚷。热闹都落到别处去的这后来20年里,他勤勉地设计出一大堆博物馆来,比先前的方案大有改观,这倒是和普利兹克奖历来类似于“终生成就奖”的姿态有点不合拍。当年他在获奖感言里说,建筑师应该一只脚踏在历史的传统里,一只脚踏进未来的新世界;因此他认为获奖既是对他过去工作的奖掖,又是对他今后的激励。这话听来太耳熟,上山下乡的先进知青们一定都可以熟极而流利地脱口而出,不过,对照后来20年里霍莱因的作为,他可没有随口诌诌就扔过背后了。

历数霍莱因后来设计的博物馆,其中比较“像”后现代意思的一例是2002年在法国奥弗涅大省建成的火山博物馆。这里本是从卡特琳娜·德·美第奇的手里归入法国王室产业的一大片沃土,当今农牧业不大吃香了,该地区便有点儿穷。奥弗涅的境内有很多死火山,兀立在平坦的“中央高原”上,是西南欧的一处重要的火山遗迹集中地。前任法国总统德斯坦现在跑来当着这个地区的土地爷,就想起靠山吃山的旧招式,要拿这些火山来为本地百姓挣些银两。做个火山主题公园,该能吸引到不少访客吧?

既然是把博物馆盖在了开阔的高原上,容人从远处遥望它的视角简直就是360度随心所欲,绝非都市里大街上以正立面迎人的局促可比。多少算得上碍事抢镜头的倒也有:近旁的林荫成阵,遥相瞻顾的髡顶火山也串出了半环,仅此而已,半点人工搭建的文明痕迹都找不见。置身于这幅古风阵仗里,把玩着地壳巨变的浩大主题,凭谁来想,都只能循着浑然大气的雄壮路子去,纤巧细腻均免了可也。

( 岩石边上的温室,在旅程里是难得豁亮的一段 )

( 岩石边上的温室,在旅程里是难得豁亮的一段 )

火山博物馆的全称是“欧洲火山学研究中心”,戴着这么大的一顶帽子,它的实际规模着实不小,总建筑面积达到了1.82万平方米。它的地段选在了火山脚下的一片平地上,看似整饬的地面照样掩着岩浆喷涌之后的成绩。霍莱因截出一段火成岩的罅隙,更深地向地底挖掘下去,把万余平方米的建筑都藏进了地面标高以下。游客辛辛苦苦地从远方奔了过来,展眼唯见博物馆大厅顶上的两半圆锥外壳交错着,一样的平顶寸头,似是一个微型的火山重新冒将出来。

把建筑的大体藏进地底下,乍一看像是无事生非自找麻烦的矫情做派。谁都知道修建地下室的技术要求定会比地面建筑复杂得多、成本高得多,而且此地根本既不会有城市地段必备的密度限制也不会有高度限制,没谁掐着这房子非得躲在负标高上不可。

( 探进凝固岩浆内部的展室,嵌在餐厅脚下 )

( 探进凝固岩浆内部的展室,嵌在餐厅脚下 )

霍莱因曾说,他设计建筑的目的,不止是解决功能问题那么简单,他要用建筑来宣示独到的见解。自混沌初开以来,做建筑就有两个截然相反的动作:向深处挖,向高处搭。这两个步骤之间的辩证关系就生成了建筑的创作。远古草民的本能有二:挖掘巢穴是为了保护自己远离自然环境可能造成的伤害,竖起高大的标志性构筑物,则是为了大声张扬“我们在这里啊”,为了完成神性的仪式。功能性和仪式性,是建筑中相互依存的两端。

具体来看火山博物馆的功能,要想让人靠近火山运动的真实场面,亲身感受地球内部变化的可怖力量,就需要准备足够扎实的展示内容。霍莱因从离着建筑主体还很远的地方就开始挖掘斜坡,让访客逐渐从地面走下两层的深度,走进了一个低低的天井。这天井大致由几道断续圆弧连接着围起来,错接造成的凌落中又有很严格的几何性让细节全都节制而规整。就在天井边上,一道窄门引进旁边从地底下开挖出来的展览大厅,游客就直接揭过了绿茸茸草坡的掩饰,走进了实地的火山场景。展览大厅因着地下岩层的走势而建,它只有两道大致呈直线的边墙,其他部分则都犬牙交错地嵌在岩缝里。透过玻璃窗,凝固的岩浆狰狞在安全距离以外,而又仿佛触手可及。沿着展示路线走去,你会发现这展厅一洞套一洞的,一直延伸出好大的一片,其间偶或夹杂着不规则的横岔打断一下,可以溜回到中央门厅里。如果不肯中途溜掉的话,顺从的游客最后会被领到一个小讲堂的背后,在半路上还能遇见豁然开朗的天光温室,葱茏的奥弗涅土产蕨类植物长在火成岩的缝隙间,随手又带出了一片户外的地质遗迹展区。

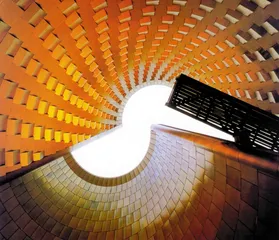

转回中央门厅里来,隔着讲堂的前脸,对面还有一个特意挖得更深的岩浆展示厅,以一角建筑物探进圆形的露天井,若没有幽闭症就可以走到深深的地层中去仰望一番。这仰望的景致大概是火山最让人期待的一幕,同时又是真实的活火山绝对不容窥探的一幕。因此,用象征的手法,霍莱因把整个建筑群里最抢眼、最仪式性的部分推为隐喻,形成所谓“向高处搭”的环节,这就是人们从远处看见的两半圆锥。它的外壳和建筑其他部分的外墙一样,选用了灰色的玄武岩石片,低调地完全隐合了本地的地质特征,可内里却是鲜艳得紧。两面弧墙互相反射着阳光,让金色的不锈钢面层熠熠闪亮,再加上故意做出的表面凹凸不平,人站在底下,会觉得有如站在一座烈焰熊熊的炉膛里吗?

火山博物馆采用的以挖地道为主的手法,在霍莱因这儿并非忽发奇想。1989年他在萨尔茨堡为古根海姆博物馆设计了一处“岩石里的博物馆”,更是直接把建筑挖进了山肚子里去,只在头顶上挖通了岩石,做成一个巨大的天窗顶,统领着建筑核心处巨大的内庭。所以严格来讲,岩石博物馆只有屋顶那“一个”立面。这么有趣的一个方案,大概就是因为“没有”立面很难一眼看尽的缘故,居然不大有人推介它。再来看火山博物馆,还有霍莱因在法兰克福盖成的现代艺术博物馆,都是外观看似简单,内部空间丘壑万千的做法。从这个特点来看,要说霍莱因是后现代那一支的人物,怕是未必合适啊。

在拿奖的那一天,霍莱因致谢的名单里除了师友辈和同事们而外,还特意谢到了给予他信任的委托客户们,其中有些人居然巴巴儿地飞越大西洋跑到洛杉矶来出席他的盛典。这样的态度、这样的人缘,与向来欺负业主的汤姆·梅恩比一比就是泾渭分明。梅恩比霍莱因年轻将近10岁,拿奖是在整整20年后的2005年,这代际的差异,无论是在建筑师身上,还是在社会大环境上,都鲜明到了这等程度,想一想,可也真好玩。■ 博物馆地心游记火山建筑游记