“9·11”后的《世贸中心》

作者:于萍(困困)

( 《世贸中心》剧照 )

2001年9月11日,退伍海军老兵、康涅狄格州的助理会计戴夫·卡内斯看到电视里第一座大楼倒塌,对老板说:“我出去一会儿。”他走向街角相熟的理发店,迅速剪了个海军陆战队头型,驱车回家,穿上了退伍23年来每天都浆洗的笔挺制服,还拿了些装备:齿轮、绳索、军用水壶、头灯、海军陆战队专用K-BAR匕首。又赶到社区教堂,请求牧师祈祷上帝保佑他。最后,他放低了新买的保时捷跑车的顶篷,以120迈时速驶往曼哈顿,途中,他还在一家麦当劳买了个汉堡包。到达世贸中心7号楼时,大楼正在坍塌,救援队也在撤退。卡内斯没受阻拦进入了废墟,入口处,他遇到了另一个穿海军陆战队军服的家伙,号称叫圣托马斯。两人在浓烟和碎石雨中呼喊、摸索,发现了两名仍活着被埋在废墟中的救援队警察,搬救兵、挖掘、救治,终于使两名警察成为“9·11”袭击中的幸存者。

警察幸存者成了英雄,他们的事迹在“9·11”那一年到处都是,5年后,奥利佛·斯通又拿他们当主角拍了电影《世贸中心》。电影大部分场景是幽闭的废墟黑洞,镜头停在两个警察的脸上,他们痛苦时要悲壮,平静下来又很有社会责任感。尼古拉斯·凯奇和《撞车》里的警察迈克尔·佩纳都有这样的脸,他们分饰警察约翰和吉米诺。两人互相看不见对方,用闲聊互相鼓励度过了9个小时。约翰说曾经梦到过妻子被埋在废墟中,吉米诺说曾经有过耶稣的幻觉,他们还讨论了给没出生的孩子取个什么名字。之后是救援队撕开浓烟,他们重见天日,一声“谢谢”浓缩了千言万语,坚强等待的妻子与他们紧紧拥抱。电影8月9日全美公映,看过的人都说这是个关于生存和拯救的温馨故事,英雄警察给人以希望。至于老兵戴夫·卡内斯,无论现实还是电影,他都是配角。

“9·11”后戴夫·卡内斯曾受邀在家乡的教堂演讲,这足以让他兴奋。之后54岁的老兵再入伍,如愿奔赴伊拉克,在战场上战斗了17个月。电影将这个人物一带而过,不渲染他的个人英雄主义,忽略他的动机。曾经有人对卡内斯提出质疑,他没来由的爱国情绪,雷厉风行的军人作风,都像个不可理喻的神。浆洗军服的时候他肯定满怀期待,即使被子弹穿透,也绝不会倒下,大灾难不可抗拒的魅力时时诱惑着他,以让那“军人职业道德”显灵。也有反驳,卡内斯们大有人在,他们就是为保守主义政客“美国新帝国主义”的鼓吹鼓掌欢呼的那些人,他们在选票单上统一钩划了布什。《新闻周刊》的采访证实了卡内斯的真实性。一位参与救援的医生在营救警察当天让卡内斯和另一名医生做助手。他希望知道二人的名字,助理医生爽快地说:“查克。”卡内斯的答案是:“请叫我海军陆战队上士。”医生大怒:“这是紧急时刻,给我个简短的称呼。”静默之后还是:“请叫我海军陆战队上士。”

奥利佛·斯通解释轻描淡写卡内斯的原因:《世贸中心》既不迎合保守主义,也不站在自由派一边,它无关政治。这话如果放在电影出品前,大概要招嘲笑。这个严肃的导演一直通过向华盛顿当权者开炮来歌颂真正的“美国梦”。《野战排》、《生于七月四日》揭发了越战的内幕,《刺杀肯尼迪》暗示肯尼迪的死该由美国政府负责,《尼克松》说的也是政治丑闻。强烈的政治倾向已经是奥利佛·斯通的标签。但《世贸中心》做到了既不左也不右,没有任何政客形象,也不搞宏大叙事,连飞机撞大楼的镜头也没有,只是飞机黑影掠过地面之后一声轰响。《世贸中心》回避的正是后“9·11”时代美国电影工作者的疑问:这一天如何艺术化?怎样才能不刺激死难者家属敏感的神经?政治上该站在哪一边?

选择遗忘是对待灾难的自然反应,但艺术家喜欢扑上去揭伤疤。在纽约,他们从9月12日就开始行动了:归零平地(世贸中心的新称呼)是最大的纪念圣地,摄影师用最直观的视角展示悲烈,作曲家从每一个角度制造音乐止疼药,之后是剧作家、画家、小说家……灾难带来的创作灵感一从这个城市散布开,就像蘑菇在腐朽的木头上快速生长,唯独电影缺席。写剧本的第一反应是修改纽约的地标,世贸中心的形象从所有影片中删去。“9·11”只在政治宣传片和喜剧中直接出现,像《窄门》,《市民义务》,《空城》这些小电影说的也仅是“9·11”后人们的悲春伤秋。《华氏911》是个异数,迈克·摩尔用惯有的激进口气讽刺庞杂的非电影作品:“人人都充当悲痛的鼓手,才是最悲惨的时刻。”可惜他的“理性思考”让死难者家属和政客厌弃。世贸中心形象在2005年才有所松动,它出现在斯皮尔伯格的《慕尼黑》里,充当恐怖主义的暗示。对电影人来说,“9·11”大概真像悬在头顶的太阳,它在那儿,散发热度,却不敢直视。翻出《时代》的老文章,它预见性地解释了后“9·11”时代电影的空缺:政治倾向莫衷一是;既无法取悦死难者家属也不能讨好大多数人;从黄金时代起电影就只是提供空想的避难所,贪婪又是它的新奴仆,没有一部电影愿意指着阿拉伯国家的鼻子说:“我不想要你们这些市场了!”

( 主演迈克尔·佩纳 )

( 主演迈克尔·佩纳 )

《世贸中心》前,只有一部电影被称为直视“9·11”的影片:《93号航班》。被恐怖分子劫持的93号航班注定要坠毁,不论电影里乘客如何英勇,人人知道这个结局。评论说坐在影院看这电影,嘴里咀嚼的不是爆米花,而是死难者的骨灰。最终确实票房惨淡。《世贸中心》荣称第二部直视“9·11”的电影,它聪明地选了不那么宏大的故事,有一个圆满结局。被称为美国谢晋的奥利佛·斯通还是一派正直与古典主义:“这个电影为全世界而做。它超越了‘9·11’,它关乎任何人,任何地点。我们都曾经闻过死亡的味道,不论是飓风、海啸还是地震。”从小人物入手映照灾难,并不是奥利佛·斯通高明的独创,据说他参考过1941年的老片《内华达号撤退》:日本空袭珍珠港的那天,罗斯上校在晨曦中与港口一起伸了个懒腰,他觉得自己很幸运。他爱上了一个姑娘。第二天将是他31岁的生日……灾难在历史中是个黑点,正是身处其中的人将它完整成一个叉,这总好过空白。■

“9·11”电影

( 导演奥利佛·斯通 )

( 导演奥利佛·斯通 )

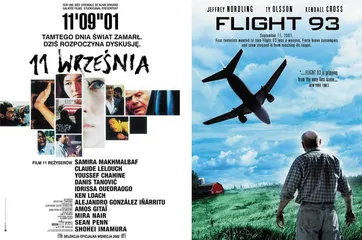

《“9·11”事件簿》(2002):11位不同国家的导演,以“9·11”事件为题,从不同视角,各拍一部11分9秒的短片。

《告诉尼古拉斯》(2002):7岁男孩尼古拉斯的妈妈死于“9·11”。电影记录了尼古拉斯的家人如何想办法将“妈妈已死”的事实告诉尼古拉斯的经过。

《The Guy》(2003):影片改编自新闻记者安妮·纳尔逊根据自己的亲身经历创作的舞台剧。消防队长尼克率领消防队员门在世贸双塔的救援行动中,失去了8位战友。

《华氏911》(2004):最著名的反讽“9·11”的影片。海外声誉高过美国国内。

《窄门》(2006):讲了一个美国中产阶级主妇萨拉在丈夫被“9·11”夺去生命后,产下遗腹子,艰难生存的故事。

《市民义务》(2006):一名唠叨的会计在“9·11”后失去了工作……

《巨大的惊喜》(2006):5个不相干的故事,讲述后“9·11”时代人们的生活变化。

《空城》(2006):一个因“9·11”失去亲人的人物与大学时代室友互相倾诉苦闷的故事。

《93号航班》(2006):这部电视电影讲述“9·11”当天,被劫持的93号航班上的乘客与恐怖分子斗争的故事。根据公开资料和采访拍摄。被认为是“9·11”后第一部正视这一事件的作品。■ 世贸中心