数学江湖

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

( 亨利·摩尔的雕像可以在某种程度上帮助我们理解拓扑的世界 )

( 亨利·摩尔的雕像可以在某种程度上帮助我们理解拓扑的世界 )

楔子:醉琼楼·淮阴侯

1998年冬,圣诞节前。

波士顿中国城,醉琼楼酒楼。

丘成桐,田刚,李骏,曹怀东,刘克峰。

是时,刘克峰刚刚获得首届华人数学家大会银奖,到波士顿探望老师丘成桐。这天,听人推荐中国城有家特别火爆的中餐馆,招牌菜是10美元一盘3只的龙虾,于是请了一众同门,兴冲冲前去一试。

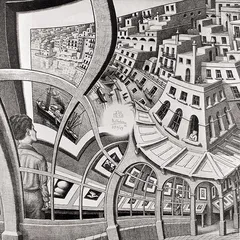

( 数学的世界伴随竞争与挑战 )

( 数学的世界伴随竞争与挑战 )

多年后,席上的人,早已不记得坐在哪一桌,点了什么菜,龙虾好不好。然而,丘成桐与田刚在席间的争论,却仍然令大家记忆犹新。

他们争论的问题,是韩信该不该杀。

( 伯斯-斯温纳顿·戴尔猜想被认为是有望攻克的下一个数学问题 )

( 伯斯-斯温纳顿·戴尔猜想被认为是有望攻克的下一个数学问题 )

《史记·淮阴侯列传》。

“上令武士缚信,载后车。信曰:“果若人言,‘狡兔死,良狗烹;高鸟尽,良弓藏;敌国破,谋臣亡’。天下已定,我固当烹!”上曰:“人告公反。”遂械系信。至雒阳,赦信罪,以为淮阴侯。”

( 田刚 )

( 田刚 )

“吕后欲召,恐其党不就,乃与萧相国谋,诈令人从上所来,言已得死,列侯群臣皆贺。相国绐信曰:“虽疾,强入贺。”信入,吕后使武士缚信,斩之长乐钟室。”

“高祖已从军来,至,见信死,且喜且怜之……”

“太史公曰:……假令韩信学道谦让,不伐己功,不矜其能,则庶几哉,于汉家勋可以比周、召、太公之徒,后世血食矣。不务出此,而天下已集,乃谋畔逆,夷灭宗族,不亦宜乎!”

丘成桐的观点,是韩信当斩。原因之一,乃当刘邦被困荥阳之时,求救于韩信,韩信却遣使来告,要求封假齐王而领齐地,是为大不义,故而当杀。

田刚的观点,则是韩信不当杀。因为天下权在韩信之时,蒯通曾劝他背叛刘邦,而韩信感念刘邦的恩义没有反叛,到后来屡受猜忌,被夺兵权,直至吕后处死,未免有卸磨杀驴之嫌。

虽然丘成桐与田刚的关系,与刘邦与韩信或许并不能算是恰当的类比,但在争论中,两人仿佛都把自己代入了秦亡汉兴、天下逐鹿的古老时空。

饭桌之上,最受欢迎的龙虾,反倒被冷落了。

8年之后,回忆起当年那一幕,刘克峰深有感触:“那可能是我们这些人最后一次坐在一起吃饭了,想想真是历史性的。”

这顿饭,最后,是丘成桐买的单。

说英雄,谁是 英雄·丘成桐

“天不怕,地不怕,说话最冲,不怕得罪人,想要做一件事就马上雷厉风行,姜桂之性,老而弥辣。”这是丘成桐的几个弟子对他的评价。

私下里问及一位与丘并不算融洽的国际著名数学家,“论学问,没说的,这个”,他伸出了大拇哥,“论做人,我不佩服他”。

自古道文人相轻,其实,科学家何尝不是。连笛卡儿和帕斯卡这样的前辈高人,在学术上,彼此间也没有什么敬慕之心。一个做数学能让作为自己对头的同行都无话可说的数学家,是怎样的一个人?

今年57岁的丘成桐祖籍广东蕉岭。在这个客家人聚居之所,流传着一句俗谚:“在外一条龙,在家一条虫。”用意是鼓励年轻人外出闯世界。出生后不久就随父亲移居香港的丘成桐,不知,算不算得上蕉岭的一条龙?

28岁当上斯坦福大学数学系正教授,29岁就在国际数学家大会上做大会报告——那一年,陈景润也被邀请前去做报告,但却是低一层次的45分钟报告——33岁获得菲尔茨奖,丘成桐在数学上的天分有目共睹。作为迄今为止唯一一个获得菲尔茨奖的华人数学家,在一般人眼中,他的狂傲,来得有资本。

然而,丘成桐并不喜欢被人这样看。第一次和他面对面交谈,是6月20日的“2006年超弦会议”。因为十几天前由他公布了中国数学家给出庞加莱猜想完全证明的消息,而晚上的报告又是以此为内容,北京的各大媒体几乎蜂拥而至友谊宾馆。提问此起彼伏——当然,也不乏纷至沓来的质疑。直至夜阑人静,众人方才渐渐散去。丘成桐靠在沙发上,仰面吁了口气。

“如果我没有拿过菲尔茨奖,恐怕很多人会看得我一钱不值。”

“这样是不对的。”

“评价一个数学家,要看他有没有做过好的重要的原创性工作,而不应该以拿没拿到奖、拿过什么奖做标准。”

略带讽刺意味的是,这样的话,虽然很多人都可以这么想,但却只有他可以这样坦白而公然地说出来,不会被抨击为酸葡萄。因为他是丘成桐。华罗庚、陈省身也做得到。惜哉,斯人已逝。

6月初,《纽约时报》的一名记者到北京采访,写给刘克峰的信,其中提了一个问题:“数学家在中国为什么那么有名?”在他看来,美国有很多很好的数学家,但老百姓根本不会知道他们是谁,他们说了些什么,基本上也并不关心。而在中国,陈景润、丘成桐、田刚,却能够成为长久不衰的话题的中心。

刘克峰想了很久,问了很多人,最后给出的回答是:

一、中国有句古话,学而优则仕。万般皆下品,唯有读书高。那么,读书读得最好的人,可以成为圣人,在现代,做数学做得最好的人,自然也就变成一个科学的符号。

二、中国好的数学家太少。到现在为止,也只有一个人得了菲尔茨奖。而像陈景润那样,稍微做出点好的成果,大家立刻兴奋得不得了。如果有很多这样好的成果,自然会司空见惯。

其实,第一个回答中的情况,并不独以中国为然。台湾大学地质系教授魏国彦指出,自二战以来,美国对自然科学人才的重视,使得数学家、物理学家和生物学家,在大众的心目中,除了是自己领域内的权威,而且还可以对公共事务发表意见,成为披着科学外衣的上帝。爱因斯坦,就是一个很好的例子。这种政府、公众和媒体以并不科学的态度对待科学家的行为,固然可以为科学家赋予许多远超于科学之外的光环,但是,相应的,也会强加很多不基于学术本身的判断于科学家身上。

按照这种外来的、或者是道德的判断,名满天下,谤亦随之的丘成桐,很显然,必将面对很多他根本无力撼动的风车。这,或许是率直而略显冲动的丘成桐初始时绝对没有想到的。

比如,他在数学上的高瞻远瞩或高屋建瓴,在另一种语境下,可以成为霸道或者狂妄。“田刚未懂得我三分的学问,所有的工作,都及不上我与郑绍远合作的那几篇文章”、“田刚在我的学生中,也排不上前五名,巴特尼克(Bartnik)、李骏、刘克峰、萨珀尔(Saper)和绍恩(Schoen)的工作,都比他好”、“凯茨是代数方面的大家,但他并不是微分几何专家,对这个领域的论文错误没有发言权”、“在田的研究领域,60岁以下的人中,比他强的,至少有我,唐纳森(Donaldson),马古里斯(Margulis),绍恩(Schoen),佩雷尔曼(Perelman),威滕(Witten),陶伯斯(Taubes),瑟斯顿(Thurston),费夫曼(Fefferman),康茨维奇(Kontsevich),墨里(Mori),迈克姆伦(McMullen),贺齐金(Hitchin),米尔洛斯(Melrose) ……”名单无限延长。

比如,他对中国学生的奖掖和扶持,如护雏般保护,最近的例子,运用自己在国内外数学界的影响力,大力宣传朱熹平和曹怀东二人的成就。打电话给他,正好是《华尔街时报》登出关于庞加莱猜想进展的报道,接受采访的一位美国教授对曹怀东和朱熹平“两个中国数学家”的工作略有微辞,丘成桐的声音里,满是气愤不平:“为什么提美国人的名字,却不提中国人的名字?”然而,在另一种语境下,这,也可以变成偏私、护短和控制欲。

在所有这一切之后,丘成桐依然站出来,说他想说的话,做他认为对的事。只有与他关系极为密切的人,会在不经意间透露,某一刻,身处风暴中的丘成桐,也曾因为一些人、一些事,变得十分消沉。

或许,只有在回归最单纯的数学问题之时,丘成桐方能成为一个无可挑剔的、不被自己也不被外界扭曲的英雄。正如浙大丘成桐班的面试上,平素气势凌锐、金戈铁马般招呼过来的丘成桐,对有天分的学生,脸上的神情,竟然可以是如许由衷的欣慰和没有一点狂傲的平和。■

说英雄,谁是英雄·田刚

几乎是不约而同的,田刚的几个合作者和同事,在提到这位48岁的数学家时,都用到了“nice”这个词。

在英语里,nice是一个含义相当宽泛的形容词。“友善的”、“好的”、“令人愉快的”、“值得尊敬的”,仿佛什么都有一点。对于事事都讲求精确的数学家来说,它未免太过含糊,不过,在与田刚接触的过程中,你会发现,他会用很多很多的细节,为这个形容词添加注脚:

田刚很守时,无论是做访问还是出去吃饭,都会比约定的时间提前一点到;他细心,会不厌其烦地告诉访客,从北大的哪一个门进到他的办公室最方便;他重然诺,随口答应的小事,都会尽力做到。

不过,在这些谦谦君子之风的背后,偶尔,田刚仍然会显露出一些头角峥嵘的本我。比如,说起一段时间以来的诸多争论,一直保持沉默的他,会突然打断,眼镜后面的目光锐利四射,“其实……”终于,又归于淡然,“算了,我做了什么,做得怎样,该知道的人自会知道,何必去说?”连沉默,都成了一种骄傲的姿态。

2005年,中国数学会70周年年会上,一位南方某大报的记者曾向聘任田刚之时普林斯顿大学数学系的系主任、美国科学院院士尼克·凯茨(Nick Katz)求证田刚的学术成就。据他转述,这位曾担任过安德鲁·怀尔斯费马大定理证明论文的审稿人,并在1993年第一轮审稿时在论文第3章发现关键性错误的著名代数几何学家,给出的回答是:

“在他所在的那个学科领域,田刚与丘成桐同是世界上排名前5名的顶尖数学家。”

出生于江苏南京的田刚,1982年毕业于南京大学数学系,随后入北京大学,师从张恭庆,1984年获硕士学位。接下来,他成为丘成桐的弟子,在哈佛大学攻读博士。

田刚并不是丘成桐的第一批中国学生。然而,因为他用功,很快就成为被丘成桐另眼相看的得意门生。而且,丘成桐虽然门下弟子众多,但绝大多数人的研究方向与丘并不相同,工作与丘成桐本人的工作没有太大关系。只有田刚,关于凯勒-爱因斯坦方程和卡拉比猜想的一系列工作,“几乎是踩着丘先生的脚印走过来的”。刘克峰说。虽然1988年进入哈佛大学读博士的他与那一年毕业的田刚刚好交臂而过,但丘成桐对田刚的青睐有加、格外器重,却给他和其他的中国学生留下了深刻印象。

1994年和1996年,当田刚在丘成桐的推荐下分别获得美国国家基金委颁发的沃特曼奖(注:Alan Waterman Award,专门奖励35岁以下的杰出研究人员,菲尔茨奖得主费弗曼、瑟斯顿和威滕都曾经获得过这一奖项)和美国数学会颁发的维布伦奖(注:Veblen Award,一个专门奖励几何与拓扑领域杰出工作的奖项,丘成桐是1981年的该奖得主,与田刚同年获奖的人正是提出Ricci流、为证明庞加莱猜想做出重要贡献的理查德·汉密尔顿)时,有人认为,他将成为继绍恩(Schoen)之后继承丘成桐衣钵的传人,将陈省身和丘成桐所共同开创的微分几何领域发扬光大。

然而,在一些问题上的分歧,却使不和的阴影,开始笼罩在两人之间。

提起这段经过,田刚双手交握,倚于桌边,挡住了大半边面孔,眼神复杂难言。

或许,只是一种不同的处世立身态度。最近一次见田刚,他刚从美国回来,时差还没倒过来,便要参加考察团。

这么多年,即使当上了麻省理工学院和普林斯顿大学的终身教授,田刚也一直没有拿美国国籍,“我想,我是要回国的。了解一些国家的发展,是好事”。

提及学术垄断和不公平占用资源,他相信,中国的数学家,甚至科学家,还没有一个人拥有一手遮天压制其余的力量。即使某些制度不完善,需要改进,但也不能全部打倒。”

作为被攻击的焦点,他笑:“打击一个人是很容易的。”“用人重其长,自会权衡利弊。真正十全十美的人,未尝不是废物。”

因为身为长江学者而备受争议,田刚唯一不能释怀的,是逐利的指控。“普林斯顿大学给我的待遇甚为优厚,远远超出国内的这些。”普林斯顿大学曾两次聘任田刚,第一次,因为他不愿立即放弃在麻省理工学院的教职而放弃。第二次,普林斯顿同意田刚继续保留麻省的职位一段时间,他才签订了合同。直到不久前,田刚方从麻省辞职。“签订长江学者合同时,作为特聘教授,我的义务是每年在国内4个月,而我的确做到了。”田刚特别强调这一点。

“田刚在北大是按天拿钱的。”丁伟岳说,“现在的问题不是我们给多了,而是我们根本给不起那么多,可以让像田刚这样的人长时间留在中国。他有这样的地位,到了这个水平,也值这个钱。”丁伟岳给出的旁证,是在香港城市大学讲学的数学家斯梅尔。他的合同,是3年1000万港币。

一直大力维护田刚的丁伟岳,有自己的看法:“虽然田刚的工作比不上陈省身和丘成桐的成就,但从国际影响力来看,拿中国护照的人,能做到像他这样,还有其他人吗?在这种情况下,国家拿出一点钱来鼓励有这样水平的人回国工作,过分吗?”

身处漩涡中的田刚,看上去对种种争论兴趣欠奉,“不说这些,没意思”。于是,话题转到他喜欢的《史记》、黑泽明电影以及《笑傲江湖》。

“你可听说,有人说你像岳不群呢。”

一直慢声细语的田刚闻言一愕,随即放声大笑,惹来坐在旁边的众人不解的注目。

“是吗?也有人说……”■

1998~2002~2005:暗战—交锋—内伤

无论对田刚、丘成桐和中国数学会中的任何一方,1998年,都是一个多事之秋。

这一年,田刚40岁。

问任何一个数学家,40岁意味着什么?回答,恐怕都是一样的:这是拿菲尔茨奖的最后机会。

设立于1936年的菲尔茨奖,虽然奖金只有少得可怜的1500美元,但因为它每4年颁发一次,每次获奖者仅有2~4名,而且获奖者年龄被严格限定为40岁以下(注:唯一例外是费马大定理的证明者安德鲁·怀尔斯。1998年,他45岁的时候,因为其杰出贡献而被颁给菲尔茨特别贡献奖),因此被认为是比诺贝尔奖还难拿的“数学超级诺贝尔奖”。

在这之前的1997年,已经有消息透露,田刚已被提名为1998年菲尔茨奖候选人之一。然而,在德国柏林举行的国际数学家大会上,菲尔茨奖揭晓,被认为是“每一步都踩着丘成桐的脚印走过来”的田刚,因种种原因,并没有复制老师的辉煌。而且,因为不顾丘成桐的反对,接受了北京大学的长江学者特聘教授职位和特殊待遇,师徒间开始出现不断的摩擦。

这一年,在丘成桐一力促成之下成立两周年的晨兴数学所,准备在香港召开首届华人数学家大会。为了晨兴数学所设立于中科院还是高校的问题,丘成桐与北大曾有意见分歧。此后,在晨兴数学所的讨论班上,因为对研究方向的不同意见,丘成桐与丁伟岳再生争执。首次华人数学家大会,本来可以成为弥合分歧的一个机会,却因意见不合,一言兴波,再起周折。自此,丘成桐与北大,矛盾愈演愈烈,终致后来的无法收拾。然而此时,一切,还都只是灰蛇伏线。

这一年,在德国柏林的国际数学家大会上,中国数学会申办2002年国际数学家大会的尝试,以99票压倒多数的结果,获得成功。在刘克峰的回忆中,整个事情的由头,是1993年,曾任数学联盟主席的德国数学家Hirzebruch拜访哈佛,和丘成桐聊天时,提及1998年将在德国举行国际数学家大会。丘成桐一拍脑子:“为什么中国不搞一个?”马上便给陈省身打电话。然后,才有了陈省身和丘成桐接受江泽民会见时的建议,中国数学会对此事的响应。但是,也是因为意见不一,作为主要倡议者之一的丘成桐,慢慢淡出了大会的组织策划。其后,丘成桐曾致信国际数学家联盟的大卫·玛姆福德(David Mumford),表明自己的观点。这一来,却将矛盾国际化,最终结果,便是2002年国际数学家大会上,丘成桐的几乎全面缺席。

2002年北京国际数学家大会,有史以来,中国数学界最隆重的盛事。然而,极盛之时,却早已危机暗伏。代表中国数学家做一小时大会报告的田刚,成为对阵的焦点,而他与丘成桐这对昔日名师高徒,终于自此渐行渐远。

终于,2005年,田刚与庆杰的一篇论文——另一种说法,是北大数学中心的立案——成为爆发的导火索。

这篇论文,按照引言中的说法,“解决了一个长久悬而未决的问题”。但在丘成桐看来,却是“仅仅改动了我80年代中期与一名德国数学家合作文章的部分细节”、“抄袭”、“对这个领域根本一点不了解”。丘成桐的一位学生与庆杰联系,要求更正论文中的部分表述,但并没有得到满意的结果,随后,因为庆杰的出国,事情不了了之。此后,对中国数学教育体制积蓄不满已久的丘成桐回国访问时,接受记者采访,于是,便有了《北京科技报》上的报道。而北大的反驳,双方论战的一步步升级,终于成为轰动2005年年底的“丘田之争”。这种争论一直延续到了今年,在关于庞加莱猜想的证明,以及长江学者真假问题的讨论背后,仍然绵延不休。■ 江湖数学