求解法兰西数学奇迹

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

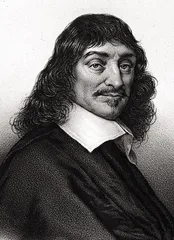

笛卡儿,费马,帕斯卡,拉格朗日,拉普拉斯,蒙日,傅立叶,柯西,伽罗瓦,庞加莱……所有这些数学史上仰之弥高的天才,有一个共同点,他们都是法国人。

如果说这些辉煌的名字都属于昔日的话,即使在随着学科的细化、通才和天才已经渐渐消隐于公众视野的20世纪20年代之后,法国在数学上的突出成就,依然有目共睹。设立于1936年的数学界最高奖项菲尔茨奖,迄今为止,一共颁给了45名数学家。其中,施瓦茨(Laurent Schwartz),塞尔(Jean-Pierre Serre),托姆(Rene Thom),格罗滕迪克(Alexander Grothemdieck),阿兰·孔(Alain Connes),利翁(Pierre Louis Lions),约科(Jean Christophe Yoccoz),拉佛阁(Laurent Lafforgue),8名得主,全都是法国人。对于一个只有6000万人口,民族天性略带散漫的国家来说,在讲求精确和严谨的数学舞台上如此一贯的精彩演出,不能说不是个奇迹。

1819年,爱尔兰医生萨缪尔·布莱克(Samuel Black)发现了一个奇怪现象:尽管法国人的日常饮食中摄入的饱和脂肪含量极高,但心血管疾病的发病率却相当低。由此,诞生了“法兰西奇迹”(French Paradox)这个名词。

医学上的法兰西奇迹,最后归因于葡萄酒。数学上的法兰西奇迹,原因又是什么呢?清华大学数学系主任、法国南巴黎大学(巴黎第十一大学)数学博士文志英,给出的答案是:好的传统与好的体制。

有趣的是,在数学传统悠久的法国,按照中国的一些标准来看,数学家的生活,并不算滋润。首先,是教职的获取。尽管法国以数学教学职位多而著称,一个学校的数学系和数学研究所往往可以有200多个老师,但教职的获取并不容易。通过国家统一的教师资格考试后,才能向学校申请教职。每个学校的教职指标,除了学校进行申报,还要由国家的专门委员会审查材料,确定最终数目,然后从全世界的申请人中挑选。获得教职后,在巴黎高师、巴黎高工、巴黎第六大学、巴黎第七大学和巴黎第十一大学这些以数学见长的学校里,所有老师都有教学任务,没有不给学生上课的老师,最多能够拥有4年一次的学术休假,还需要申请和批准方能获得。

其次是基金。在法国,并没有一个类似中国的国家自然科学基金委的机构,每个学校能够获得的基金资助很少。即使做到正教授,每年也只能申请到欧洲之外的国家开一次学术会议,副教授便只能两年一次。理由很简单:互联网时代,很多交流可以借网络完成,而且,在某个领域,一两年间的发展不会有那么快,多去开会也无益。比起中国许多数学系教授终年忙于全世界开会的现状,不啻是一个很大的反差(在杭州的数学教育发展论坛上,一位国内的偏微分方程专家抱怨,今年到7月为止,他已经收到了20多个偏微分方程会议的邀请。学术圈内,一个不算秘密的秘密是,许多国家拨款的专项基金,只能通过有限的几个途径花出去,开会,就成了最便捷的一条路。剩下的方法,包括买电脑和吃饭。一所名牌大学的数学系教授,办公室和家里居然配备了4台笔记本电脑和两台打印复印传真一体机)。法国的大学数学系教授,除了专业杂志由国家专门拨款购买外,连自己需要的专业书籍,都只能自费购买。至于学生申请的各类奖学金,竞争更是激烈到了白热化程度。不过,同美国往往附带教学任务的“假”奖学金相比,法国的奖学金,一旦获得,不需要做任何其他事情为代价,只要专心读书做研究就可以,相形之下,倒少了几分功利色彩。

然而,这些看似苛刻的条件,却并没能影响法国数学的发展和凝聚力。数学人才流失的问题很少,几乎所有菲尔茨奖和沃尔夫奖的法国得奖者都仍在法国,而这里吸引的欧洲数学人才和提供的职位、学习机会,从所占人口比例上看,比美国要多得多,高居世界前列。在数学各个领域,诸如几何、拓扑、代数、数论、泛函、动力系统、概率等等,法国数学家几乎在每一个国际上的主流方向都很强,开创了一系列新学科。即使在美国的咄咄攻势下,也毫不逊色。

( 2002年菲尔茨奖得主拉佛阁 )

( 2002年菲尔茨奖得主拉佛阁 )

“能不能把数学搞好,不是钱的问题,有时候,钱多了,倒未必是件好事。”在讨论中国数学教育未来发展方向的西湖会上,复旦大学数学研究所所长洪家兴院士曾如是说。看看法国的例子,或许,躁动的中国数学界,可以找到另一个参照系。■

庞加莱之后的法国数学

1个布尔巴基学派

1948年秋季的某一天,亨利·嘉当(Henri Cartan)正在吃早饭,他的妻子,妮科尔·嘉当,叫他去接一个电话。

“我叫布尔巴基,我想跟您见个面。”

“我想,您一定留着一大把白胡子吧?”

“不,我没胡子,而且,我想跟您见个面。”

这个约见亨利·嘉当的人,叫尼古拉斯·布尔巴基(Nicolaides Bourbaki),希腊使馆的一名外交官。他来找嘉当的目的,是想代表布尔巴基家族的人问清楚,那个在过去十几年间,频频发表和出版重要数学论文与专著的尼古拉斯·布尔巴基(Nicolas Bourbaki),到底是何许人也。

一个影响了20世纪数学发展方向的小玩笑的秘密,就此揭开。

一切开始于1934年的冬天,一群毕业于巴黎高师的年轻数学家,在教授微积分课程时,觉得原有教材早已过时。于是,他们在巴黎拉丁区圣米歇尔大街63号的一家餐馆中,决定合力编著一本全新的教材。这几个年轻人的名字,是亨利·嘉当、克劳德·谢伐利(Claude Chevalley)、让·迪奥多内(Jean Dieudonn'e)、让·戴尔萨特(Jean Delsarte)、安德烈·韦依(Andre Weil)和瑞内·德·波塞尔(Rene de Possel)。任何一本关于20世纪最杰出的数学家的著作,都不可能忽略掉这些名字。在为自己的小组织起名时,他们一致选择了南锡数学物理所旁边一尊普法战争时法国将军雕像的名字——布尔巴基。为了让这个布尔巴基露一下脸,这群爱搞恶作剧的年轻数学家,让韦依的妻子给布尔巴基选择了一个教名“尼古拉斯”,然后,委托韦依用“尼古拉斯·布尔巴基”的名义,写了篇论文,投给埃里·嘉当(Elie Cartan)——当时法国最著名的数学大师,亨利·嘉当的父亲,陈省身的老师。

布尔巴基学派最重要的工作,便是《数学原本》的撰写工作。这本有7000多页的书,是有史以来最大的数学巨著,用布尔巴基学派成员的结构主义理念,重写了整个现代高等数学。此外,这本书引进的大量记号和术语,一直沿用到现在。在五六十年代,布尔巴基学派推出的著作,几乎全部成了当时数学相应领域内的标准教科书。法国数学界一些最著名的数学家,也纷纷属于布尔巴基学派,如库朗、施瓦茨、塞尔、艾伦堡、格罗滕迪克、朗格等人。1983年,在法国科学院的13名正式院士中,就有4名布尔巴基学派的成员,其声势之盛,可见一斑。

8个菲尔茨奖

1950年,施瓦茨(Laurent Schwartz)。广义函数论的创立者,布尔巴基学派的重要成员。所著的《广义函数论》一书,被誉为函数分析专家的“圣经”。

1954年,塞尔(Jean-Pierre Serre)。代数拓扑、同伦论、同调代数领域的专家,获得菲尔茨奖时年仅28岁,是迄今为止获得这一奖项时最年轻的数学家。布尔巴基学派重要成员。

1958年,托姆(Rene Thom)。因为“突变理论”而名闻世界的数学家,但获奖的工作是代数拓扑学中的配边理论。70年代“新数学教育”运动中的领军人物。

1966年,格罗滕迪克(Alexander Grothemdieck)。最具有传奇色彩的菲尔茨奖得主。因为创立一整套现代代数几何抽象理论体系而在1970年前达到声誉顶峰,但以反对法国高等科学研究院接受北大西洋公约组织资助的理由辞职后,30年没有发表任何论文,把精力用于呼吁裁军和种植花草上。留下的未发表手稿《纲领概要》中包含很多重要问题的想法。

1982年,阿兰·孔(Alain Connes)。泛函分析和因子理论专家。1983年当选法国科学院最年轻的院士。近20年来一直致力于攻克最著名的数学难题——黎曼猜想。

1994年,利翁(Pierre Louis Lions)。因为发明了非线性偏微分方程理论中的粘性方法和变分方法而获奖。其工作在物理、工程和经济学中有多种应用。

1994年,约科(Jean Christophe Yoccoz)。被认为是动力系统领域最杰出的专家。青年时以突出的考试成绩而闻名。1975年以第一名考入巴黎高师,1977年,又是以第一名通过了数学教师资格考试。

2002年,拉佛阁(Laurent Lafforgue)。因为在朗兰兹纲领研究领域的突出贡献而获奖。小时候的梦想是做一名作家,以论文的遣词用句优美有文采而著名。■ 奇迹数学求解法兰西