揪着自己的头发飞起来

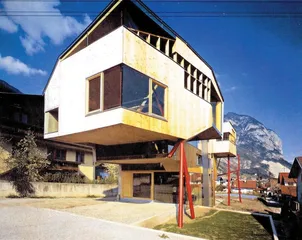

作者:三联生活周刊 ( 奇尔住宅的西端是房子入口处,这么大一个空间悬空得让人担心 )

( 奇尔住宅的西端是房子入口处,这么大一个空间悬空得让人担心 )

奥地利有一家由年轻人操持的建筑设计事务所,先是在1994年开办的时候起名“穷小子公司”(The Poor Boys Enterprise),然后改名叫“下一个小子公司”,最后在2000年变成了“下一个公司”(The Next Enterprise),单看这么个折腾劲儿,就知道他们不会是安分人。再看他们曾经的辉煌纪录,在1996年获得过“建筑实验趋向奖”,在2000年获得过“下奥地利文化成就建筑奖”,在2003年又获得了“维也纳市建筑进步奖”。这些奖项虽然并不是世界级的大奖,却都以奖掖创新为旗号,越发坐实了这个事务所的新锐姿态。

在定型为“下一个公司”时,原来的合作者之一Florian Haydon退出,留下了玛丽-特蕾莎·哈农考特(Marie-Therese Harnoncourt)和恩斯特·富什斯(Ernst J. Fuchs),这两位都是维也纳实用美术大学建筑系的校友,1967年出生的哈农考特反而比1963年出生的富什斯早毕业了一年,他们现在都在林茨艺术设计大学教着建筑设计与理论课。他们的设计、教学和获奖履历几乎完全同步,唯有一个奖项比较例外,是富什斯在1994年独个儿拿到的,这就是“未来住宅奖”,得奖靠的是他在因斯布鲁克的小山村奇尔设计的一座奇特的房子。这个设计从1992年开始一直做到了1995年,也就是说,富什斯得奖的时候连设计过程都还没有完全结束。随即,盖房子一下子用掉了两三年的时间,到1997年总算是完工了。

奇尔说起来是个小山村,可在因斯布鲁克地区的蒂罗尔北部山谷间已经算得上数一数二的大地方,历史和传统既悠久,小镇还很富裕。这里零星分布的古代遗迹是吸引人们前来徒步旅行的一个卖点,而且本地的土产说起来也很好玩,远近闻名的是圣诞节那会儿时兴的装饰马槽,显然居民们的心情还在前工业时期勾留着呢。

富什斯获奖的建筑马马虎虎地依了小村取名为“奇尔住宅”,其实房子主人有名有姓,是施拉特迈尔一家人(Schrattmaier)。这房子在奇尔村里占了一块608平方米大小的平整地块,正经的建筑面积只有150平方米,还有40平方米的“外挂住所”,预计可以一共扩建成230平方米。整套尺寸都显得主人对房子的胃口很有节制,按理说是个很容易做的方案。正是因为其容易,让我们不好设想它能玩出什么花活儿来,居然还凭它拿了奖?

等见了房子的样子,管教你大吃一惊合不拢嘴:富什斯令它的中段那一截取了个“稍息”姿势散漫地站着,而两翼一虚一实的“楼上”部分则如凌空悬浮着,大块体量的楼板底下各有两根纤弱的红色金属柱子娇滴滴地用趾尖轻点着地面,看上去可不像个能管什么用的真实结构元件,十足“二指禅”做派。向外行朋友解说建筑师戴镣起舞的困境时,我最爱用的一句辩解就是我们“不能揪着自己的头发飞离地球”,可这奇尔住宅,分明一副飞了起来的模样,怎能饶了它不去一探究竟?

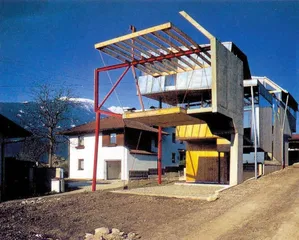

( 东端的出挑部分是“外挂住所”,与主体欲断还连,能看见部分结构方式 )

( 东端的出挑部分是“外挂住所”,与主体欲断还连,能看见部分结构方式 )

富什斯开始设计奇尔住宅的那年是29岁,还没有从维也纳实用美术大学毕业。如此迁延,是因为他先干了点儿别的,在21岁以前拿到了执业木匠的资格。中国的古话一向把这一行尊称为“巧木匠”,大概木匠行当精工细作同时却又要从大处着眼的原则对于培养富什斯的建筑思维正是大有益处,他和一般天真的建筑学生相比,采用的设计途径当真就颇不同。现代主义教育下的设计思路向来先得去考虑功能格局,一家小小的住房,也得从主人的起居行止入手。可是,富什斯不肯依此制订出一套完整稳定的生活格式,从而衍化成与确切功能相配套的建筑空间,却把主人的身份定义成了“发现者、占据者”。照富什斯的说法,这个房子要向住者提供一个多变的空间结构,让住者进得门来先摸索这个陌生的环境,根据现成的空间结构去发掘自己的生活需求,找出使用过程中的功能规则,这才好把自己的家安顿在里面。如此说来,倒得算建筑师是主、建筑是主,居住者反而只不过是个外来的客啦。

设计奇尔住宅的时候,富什斯先做了个木片材质的小模型,一片片的搭建过程和做一件空间构成的作业乃至于雕塑小样没什么差别。在这个设计周期里,住者的生活流程根本不在他的意内,他把心思全都放在了把玩开敞游移的空间片段和凹凸随意的体形变化上,尽情地插接着积木。他追逐着偶然性和断裂感,意外而复杂的空间效果正是从各个建筑元件偶然地发生碰撞的那一刻诞生出来的。支撑建筑的钢柱子花样百出,半数都藏在建筑内部,藏在阴影里,露在外面的几根细红线不过容你略窥堂奥而已。富什斯在设计里一点也没有参照周围邻居的房子那种传统的阿尔卑斯山地住宅的类型,也对这个地区优美的山地景致视而不见,他只关心凹凸变化的体量会投射出什么样的光影变化,不同空间相互之间的联系是紧密的还是松散的,不同的建筑材料给人带来的触觉感受是温暖的还是生硬的。左近房子对他的最大牵制是,富什斯仔细分析了邻居在施拉特迈尔家的园子里投下的影子造成的日照遮挡,据此调整了建筑的体形。这座建筑实在不必盖在如此原始面目的山岭前,大可以放在任何一块形状相仿的城市地段上,也丝毫不会影响到它的效果:它对周围场景的漠然,同样有着飞离地球的态度。“下一个公司”的设计哲学里有这样的见解:挑起偶然和意外的因素就是设计空间和功能的方法,这些因素让人超越了纯粹的功能性,也正是这两位建筑师眼中的建筑的本质。

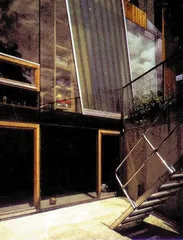

( 北墙的凌散是个假象 )

( 北墙的凌散是个假象 )

模型的稳固永远会比实际的建筑容易落实,于是,富什斯做模型时就洒脱地在这家里设计出了9个不同的地面标高,可别忘了,它目前统共不过才有190平方米啊!这么一来,即便不去刻意夸张,整个建筑的分裂状况也是遮掩不得的,地面全都被他掰碎了么。再加上,连接9个不同标高必然要有大量的楼梯、台阶和坡道才够用,这一批交通元素立即由平面以内的平稳走动变做了上蹿下跳,在这一大片凌乱的地板之间,已经远远不止是活跃室内气氛那么简单,几乎已经到了讨嫌添乱的碍眼程度了呢。

奇尔住宅大体分为左中右三截,中间一截做了局部的地下层,在前面深挖了个小小的院子,用一架金属梯和一道略正式些的台阶分别连上了院子南侧和西侧的地面。进家的大门口设在房子的西北角上,地面层被深深收进楼上出挑部分的阴影下的那一大段空膛,恰好既可以停车又可以充当门廊,同时也增加了房前的疏松和舒适感。同样是从这一扇大门进去,沿着北墙根儿,一道隐身在混凝土墙面和玻璃、木板后面的连续坡道带出了另外的一条路,可以直接走上位于建筑东端的那一大块出挑,所谓的“外挂住所”就在这里,然后还可以走另一条坡道回头连接到建筑的核心部来。这一道平直的北墙乍看也和东、北、西三个侧面一样散乱,其实却是这整个建筑得以立足的根基。钢筋混凝土的连续墙面做成了一道稳固的支撑,从上面随时焊接出来的钢梁和钢柱子,组成了前面全部建筑空间所依托的结构体系。而外观上露出来的那些七拼八凑的木材、玻璃和镀锌板,不过只是一层又一层的包装罢了。

( 局部的地下室前有个小院子 )

( 局部的地下室前有个小院子 )

完全伸直了躯体舒展开来是在被又托举又牵拉地升高起来的第二层,这一层按照欧洲的叫法该是“首层”,在奇尔住宅里,笼统地把它看作同样一层却是不妥当的,因为它的标高至少分出了左中右三大块不同,其间也要靠台阶来连接。在这三大块的头顶上,天花板的高度和屋顶的形状同样各自为战,中段和西段分别都还要更上层楼。尤其是中段,上楼索性只靠一道拉上拉下的金属直梯,大概只好派施拉特迈尔家的孩子住进去才得宜。至于室内由于这许多的标高交错而挤成的孔隙就更不必细说,它们添油加醋地让身处各个不同空间里的人相互交织着视线,由建筑边际构成的视觉画框也是什么奇形怪状都有,干脆乱到底才肯罢手。

这个房子和弗兰克·盖里早期的作品有点相仿,是解构主义尚在当红时候的典型嘴脸。一个细节大概可以帮忙解说“下一个公司”的建筑倾向:在哈农考特的资历里,她曾在奥地利的大名牌“蓝天组”成员普里克斯的工作室里任职,虽然那是在1998年以后,而且她也并没有直接参与奇尔住宅的设计。要做这一路的建筑,多半需要掩盖它的结构,夸张其“拆解”的错觉。为此,就更需要纯熟流利地把握旁门左道的结构手段。尽管富什斯不过用了些廉价的建筑材料,可190平方米的建造过程持续了3年,所花的时间和财力也该不菲,毕竟,“解构”永远是个奢靡的主题。■

文 / 林鹤 建筑