塞万提斯来了

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

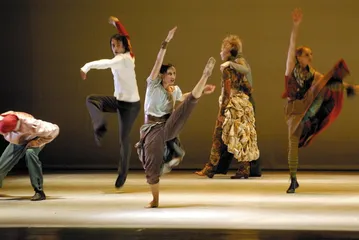

( 庆祝塞万提斯学院北京分院开幕有诸多活动。图为赫拉贝尔·阿索帕尔狄舞蹈团现场演出 )

( 庆祝塞万提斯学院北京分院开幕有诸多活动。图为赫拉贝尔·阿索帕尔狄舞蹈团现场演出 )

有的人觉得西班牙的舞蹈太有进攻性。这个感觉是怎么来的?你可以闭上眼睛想想弗拉明戈舞,他们的每个动作——扭头、瞪眼、跺脚,似乎都在渴求观众的反应。女演员使劲皱着眉头,不知道是高兴过度还是忧伤,反正渲染得有些过头。就在这样的一个先期印象中,7月16日晚,很多中国观众和西班牙的费利佩王储一起坐在保利剧院,等待赫拉贝尔-阿索帕尔狄舞蹈团的表演开始。

赫拉贝尔和阿索帕尔是两位西班牙舞蹈大师的名字。一些舞蹈评论说赫拉贝尔的舞蹈“不拘泥于任何肢体语言,节奏紧凑,含蓄,充满诗意。通过细腻流畅的动作,深邃的眼神勾勒出一个高贵的舞者形象”。高贵没看出来,因为第一场“嘿,嘿”表现的是吉卜赛人的生活。几个年轻人带来的现代的自由式舞蹈和传统有所差别,又源于传统,用的音乐是为纪念作曲家萨蒂创作的,收集了萨蒂写给演奏者的所谓“字符的指示”,琳琅之声时而如八音盒。我看着看着就走神了,想起以前看过的一个讲聋子DJ的电影,他在西班牙的一个小岛上看当地人跳舞,通过桌子上随着响板微微跳动的杯子感受节奏。第二场“从哈瓦那到莫龙的鲜花之旅”,听这名字就挺欢快的。来自古巴的四重奏在现场伴奏,伦巴,波莱罗和曼波,舞者灵活运用舞台上的几张红色长板凳做道具,音乐仿佛进入他们的骨子里,流畅而充满活力,仿佛看到一个撒满阳光,大海和花的舞台,却是十足的南美风情。

不久前在同一个剧院演出的钩火乐队“猪之心”,是西班牙新民谣音乐的代表,植根于瓦伦西亚的民族传统音乐。瓦伦西亚是西班牙海鲜饭的故乡,不知道想着海鲜饭的味道,你是否能理解他们的所谓地中海风格的特色——混搭的,浓郁的,亲切的,仿如海风拂面的那种感觉。又一晚,西班牙的德渥莫(Dwomo)乐队在愚公移山酒吧演出。这是一个执著又狂野的二人组合,热衷于收藏音响和发明乐器。很难为他们的音乐归类,吉他、节拍器、玩具键盘、西班牙传统乐器齐上阵,音乐好玩又有些荒诞,透着巴萨诺瓦到电子,流行到朋克的气息。“愚公移山”是北京的一个摇滚乐基地,名字寓意坚忍不拔的毅力。这样的演出安排,只有了解北京地下音乐生活的人才能想到。统筹演出的西班牙人易玛是个中国通,在中国十几年了,她的丈夫是前崔健乐队的键盘手刘效松。

易玛是北京塞万提斯学院的主任。以上的这些文化交流活动,是随着今年7月西班牙塞万提斯学院在中国的首家分院落成而组织的。北京的塞万提斯学院坐落在工体南路,旁边就是“法语联盟”法国文化中心。与我国的孔子学院、德国的歌德学院一样,塞万提斯学院是一个政府行为,旨在世界范围内传播西班牙语及文化。它的第58家分院在中国落户,成为明年中国—西班牙文化年的前奏。在这个3000多平方米的空间里,有小班的西语教学,有电影放映厅放映西班牙电影,还有以写过“地上本无路,路是人走出”的西班牙诗人马查多命名的图书馆和展览空间。

“世界上有20多个国家,4亿多人讲西班牙语,从人数看,是世界第四大语言,但却是世界第二大国际交流用语。”来北京参加落成典礼的塞万提斯学院总院长莫利纳介绍说。中国人学得最多的外语是英语,那英语是母语的人学什么外语,美国的大学生学得最多的是西班牙语。从实用的角度看,在旅游和艺术领域,在理解力方面,能得到更多的自由度。塞万提斯学院的名字取自《堂吉诃德》的作者。塞万提斯写完小说的4个世纪后,西班牙文学艺术在世界上奠定了它的声望。马尔克斯、博尔赫斯、略萨和卡彭铁尔……为文学爱好者耳熟能详,还有影迷经常挂在嘴边的阿尔莫多瓦和绍拉的电影。

( 庆祝塞万提斯学院北京分院开幕有诸多活动。图为赫拉贝尔·阿索帕尔狄舞蹈团现场演出 )

( 庆祝塞万提斯学院北京分院开幕有诸多活动。图为赫拉贝尔·阿索帕尔狄舞蹈团现场演出 )

对西班牙文化以及20多个拉丁美洲西语国家的文化感兴趣的人总能在塞万提斯学院找到喜欢的活动。在学院落成的开幕展览上,“博物馆迷宫”通过模型和照片讲述西班牙现当代美术馆发展的线索,多位西班牙美术馆的馆长被请来和中国的艺术批评家栗宪庭,策展人皮力、黄笃开了个座谈会,有兴趣的观众都可以到场旁听,交流到最后,中方有点颓,因为老栗发现两国根本不是在一个时空内谈论相同的问题。还有一个圆桌会议讲“文化与多样性”,西班牙几大媒体的主编和孟京辉、莫言等,就两国的传媒、出版、文学等领域交换经验,讨论多元文化在当今世界的迅猛发展。作为主持的洪晃后来总结这场交流给她的体会,说:“我们都知道西班牙有火腿,但不清楚哪种好吃,而西班牙人的问题是,他们根本还不知道中国有火腿呢。”■ 塞万提斯艺术音乐传记电影舞蹈