有观点的记录

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

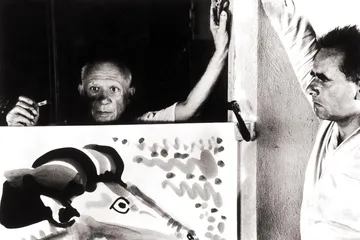

( 《毕加索的秘密》拍摄现场,导演亨利-乔治·克鲁佐(右)和毕加索(左) )

( 《毕加索的秘密》拍摄现场,导演亨利-乔治·克鲁佐(右)和毕加索(左) )

作为“中法文化年”文化交流活动的延续,“法国纪录电影展”于6月10日在中国电影资料馆艺术影院开展。出自名家之手的31部影片,时间跨度从1923年到2003年,内容涉及艺术、人文和政治,不仅仅局限于法国本土,给了观众一个难得的从视觉上了解世界文化历史的机会。

1986年冬,正在巴黎拍摄影片《牺牲》的塔科夫斯基突然得到消息,多年来被苏联政府扣为人质的儿子来到巴黎。征得塔科夫斯基同意后,法国纪录片导演克里斯·马凯立刻带着摄影机赶往现场。在纪录片《塔科夫斯基的一天》中,我们看到了去日无多的父亲见到儿子时的第一反应。电影回顾了塔科夫斯基的艺术生涯,片中的旁白耐人寻味。马凯对塔氏电影了熟于胸,躺在病榻上的塔科夫斯基的脸,会突然变成他的影片中以一个同样角度拍摄的病人的脸。旁白提到,塔科夫斯基喜欢以较高角度拍摄人物,正是东正教教堂里上帝俯瞰苍生的角度。影片最后,马凯将塔科夫斯基归结为一生在树和孩子之间的电影人,他引用了塔科夫斯基第一部影片的第一个镜头,一个孩子和一棵树,以及最后一部影片的最后一个镜头,同样拍摄一个孩子和一棵树,但那棵树死了,孩子横躺在树下。镜头顺着这棵树从下至上移动,孩子和垂直的树构成十字,这是塔科夫斯基电影中的隐喻性符号,也是他的电影生涯的最后一个句号。

纪录片拍摄的当年,这位苏联电影诗人走完了生命的最后历程。随着时间的推移,纪录片的真实性逐渐超越艺术性之上,成为珍贵的史料。当年亨利·克鲁佐说服性格倔强的毕加索拍摄《毕加索的秘密》时,说过这样一句话:“当你我都不在的时候,这部影片仍将留传。”

正是这样。如今我们看到1956年的尼斯的盛夏,毕加索在巨大的镁光灯照射下,与导演友好地配合拍摄活动。片中有这样一段对话,画过几幅画后,导演问,你累不累?光着膀子的毕加索说,我还能画一整夜!本片导演亨利-乔治·克鲁佐以拍摄悬疑片著称(据说希区柯克眼中的竞争对手只有一人,此人就是克鲁佐),代表作品《乌鸦》,是特吕弗青年时代百看不厌的电影。克鲁佐是尼斯人,与毕加索是邻居兼好友,拍摄过程中,对这个“演员”要求十分严格。毕加索挥笔作画的过程就像悬疑片:先是几根不知所然的线条,接着线条在画纸上迅速游走和变形,花变成鱼,鱼变成公鸡,公鸡最后变成了牧神。从线条素描过渡到立体派,素描人物形象生动,跃然纸上,描绘海滨的画儿瑰丽,逗趣,影片拍竣后,毕加索将拍片过程中所画的二十余幅画悉数毁弃,本片获1956年戛纳电影节评委会大奖。

以个人的观点观察社会,是法国纪录电影的重要特征,这个传统可以追溯到让·维果。让·维果不仅是一个优秀的故事片导演,他拍摄的纪录片《尼斯的景象》,在法国乃至世界电影史上都占有突出的地位。每年夏天,有钱有闲的阶层纷纷来到尼斯海滨度假,享受悠闲的时光,而尼斯老城区的贫民却过着一贫如洗的日子,让·维果以他发明的偷拍方法,捕捉到很多真实的景象。拍摄于30年代初的影片还带着超现实主义的隐喻,不仅是一种单纯的现实社会见证,而且形成强烈的讽刺。

维果在影片首映日上说:“我想和你们谈一种更鲜明的社会电影。这是一种社会纪录片,更确切地说,是一种‘有观点的记录’。这种社会纪录片与所有的纪录片和每周的新闻片不同之处,在于它含有作者清楚的观点。”

维果所说的“有观点的记录”逐渐演变成“观点纪录片”,用以指那些观点鲜明、具有强烈社会批判意识的纪录片。本次影展放映的许多影片都具有鲜明的个人观点,也体现在他们选择的拍摄对象上,这也是法国纪录片内容五花八门的原因。参展的影片,有的讲述电影发展史,有的表现艺术家的创作思想,或者法国普通人日常生活,还有著名导演对二战和越战的反思,以及讲述伽玛图片社的摄影师如何在其他同行之前抢得独家照片……许多影片都配有导演主观的旁白。

法国是世界纪录电影的重要集散地,不仅戛纳电影节设有专门的纪录片奖项,每年还有“马赛”、“洛萨斯”等数个国际纪录片电影节在法国举办。政府也比较鼓励支持,外交部有专门的纪录片处,推进法国与世界各地纪录片的交流。纪录片经常出现在法国的院线中,有一定的群众基础。比如此次的参展影片《是和有》,讲的是法国一所偏远地区乡村小学的生活,那里的学生从幼儿园到小学毕业,都在一个班里由一位老师授课。影片上映几个星期,就赢得100多万的观众。还有《达尔文的噩梦》,从一个缩影,坦桑尼亚的维多利亚河流域讲起,直面当代社会的环境污染与生物失衡问题,影片中有很多惨淡的景象。这样的一部影片不仅获得2004年欧洲电影节最佳纪录片奖,而且同样得到了票房的成功。■

(本文相关史料参考单万里主编的《纪录电影文献》)

资 讯

参展影片按内容和记录电影发展史分为五个单元:“电影与美术”、“巴黎与郊区”、“外省与外国”、“政治与战争”、“个人与社会”。

《伟大的梅里爱》(1953年)

导演:乔治·弗朗叙(Georges Franju)

梅里爱是科幻片鼻祖。他本身是个魔术师,上世纪初,他把电影从复制现实的死胡同领出来,通过亲身实践,为电影艺术打开想象力的大门,发现了电影具有表现魔幻效果的可能性。但是当时不完善的版权制度,令他的电影探险最终以破产告终。影片选用了许多梅里爱电影作品经典片段,片尾,梅里爱夫人从外省回到巴黎给梅里爱扫墓,特意去蒙巴纳斯的一家花店买花,因为那里原来是梅里爱生前经常去买电影道具的玩具店。89岁高龄的梅里爱夫人,从地铁站出来,颤巍巍地踏雪走向拉雪兹公墓的景象十分感人,导演借此向电影史上最伟大的革新者表达了敬意。

《塞纳河畔》(1958年)

导演:尤里斯·伊文思(Joris Ivens)

摄影机宛如小船航行在塞纳河上,划过充满乡野气息的城郊,缓缓进入巴黎市区。接着在塞纳河两岸驻足,展现岸边生活场景:一个男人在给自己补鞋,成群的市民优哉游哉地散步,几个小痞子目不转睛盯视在岸边拍照的女模特,恋人们旁若无人地沉溺在二人世界,一阵急雨袭来,人们迅速跑开……本片创意源自法国电影史学家乔治·萨杜尔,它并非描写塞纳河和巴黎景色的风光片,而是一首柔情四溢、充满人道情怀和幽默感的诗篇。导演尤里斯是中国人民的老朋友,从1938年拍摄《四万万人民》到70年代拍摄《愚公移山》再到80年代拍摄《风的故事》,他多次到中国并用摄影机记录下了中国不同时期的社会变迁。

《是和有》(2002年)

导演:尼高拉·菲利贝尔(Nicolas Philibert)

影片讲述法国一所乡村小学的生活。在法国的偏远地区,有一种“单班”学校(即一所学校只有一个班级),所有学生都由一个老师教课,从幼儿园直到小学毕业。这是近年来法国最优秀的纪录片之一,情节围绕“传道解惑授业”这个人类文明史上最古老的职业展开,导演尼古拉·菲利贝尔谈起这部影片时说:“拍摄前,我觉得自己已经忘却了学习与成长的艰难,这次重温学校生活,让我强烈回忆起学习与成长,这或许就是主题。”影片不仅获许多国际大奖,而且票房回报超过1000万欧元。

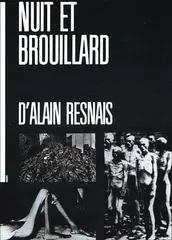

《夜与雾》(1956年)

导演:阿兰·雷乃(Alain Resnais)

这是纪录电影史上的名片。导演阿兰·雷乃事后说:“这是一部履约之作,我自己永远不会去拍。”影片受法国二战历史委员会的委托而拍摄,当年获得让·维果电影奖。电影开始于二战结束12年后的一个晴朗夏日,摄影机带领观众进入荒无人迹的奥斯维辛集中营旧址。记忆与遗忘是雷乃电影恒久的主题。面对历史的审判,纳粹军官说,“不是我的责任!”铁路工人说,“不是我的责任!”管理人员说,“不是我的责任!”旁白是唯一对此提出异议的,电影讲了一个“个人的历史责任”问题,有过集中营经历的小说家凯罗尔撰写的解说词特别有震撼力。

《达尔文的噩梦》(2003年)

于贝尔·苏佩(Hubert Sauper)

坦桑尼亚的维多利亚河流域正在变成一片暴力、疾病与绝望的土地。事情起因要追溯到上世纪60年代尼罗河鱿鱼作为一个新物种引入维多利亚河,这种鱼类几乎给河里的其他鱼类带来了灭顶之灾,因为它们不仅抢夺其他鱼类的食物,甚至将其他鱼类作为捕食对象。在它们的肆虐下,非洲大陆至少有200种鱼类绝迹。然而,捕捞河流中的尼罗河鱿鱼已经成为当地一项必不可少的经济产业,河流两岸兴建了许多与此相关的现代化工厂,每天都有大量精制的冷冻鱼从这里运往欧洲各地。影片主要描写了当地人的穷困生活、环境污染带来的惨淡景象以及艾滋病患者的绝望处境,影评人认为此片虽然消极,但让我们直面灾难。此片荣获2004欧洲电影节最佳纪录片奖、奥斯卡最佳纪录片提名等许多国际奖项。■ 观点纪录片巴黎塔科夫斯基记录电影节毕加索