麦卡特尼的重生

作者:于萍(困困)

如果保罗·麦卡特尼真的和第二任妻子离婚了,他会不会又一次获得重生?

第一次“重生”被认为是1980年12月8日。列侬的遇刺让“披头士”的不和公开化。恨大野洋子的人总会说,“披头士”就是她把列侬搞到手后才解散的。这是事实。她不想结交任何先于她认识列侬的人。对麦卡特尼来说,列侬的去世让他的音乐生涯进入一个新阶段:他永远被拿来和一个死人相比。大野洋子和麦卡特尼开始公开攻击彼此,她把列侬比作莫扎特,把麦卡特尼比作萨列里。麦卡特尼并没和列侬过不去,他是在和大野洋子过不去,他们争夺着哀悼死者的优先权。但结果是歌星终没办法改变关于他与列侬合作完成了若干金曲的印象。第二次重生在2002年6月11日到来。人们怀念着他的第一任妻子琳达,咏唱着那首《My Love》,反对他迎娶新妻希瑟·米尔斯。但婚后的麦卡特尼有好的变化:他似乎戒掉了大麻;他又生了个儿子;他把头发染成了地板一样的棕色;他更热衷慈善……也如人们所料:他再也没有创作出又一首《Yesterday》或《Let it Be》;他因为新妻子的缘故解雇了15年的助手和朋友杰奥夫·贝克;婚姻口角不断,终以“忍无可忍,再也无法继续这样的生活”面临解体。也许4年的婚姻真成了鸡肋,64岁的麦卡特尼又要做好打包往事的准备。

后“披头士”时期的列侬和麦卡特尼都不同程度地有过怀疑:早年的自信是否有些过头?解散是不是个错误的决定?彼此能否真正分开?因为已经死了,列侬头上慢慢聚集了光环;活着的麦卡特尼虽然看上去忙碌,但依旧在挖“披头士”这块宝藏。他们十几岁的时候就找到了彼此,却错误地将寄托在对方身上的自信转到了女人那里。麦卡特尼的一个朋友说:“他需要的不是在他身旁尖叫的人。而是一个清醒的人,提醒他该干什么;把他从记忆里拉出来;在他打退堂鼓的时候踢上两脚。”

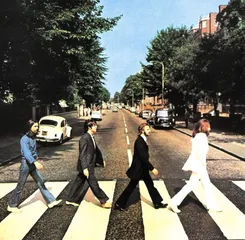

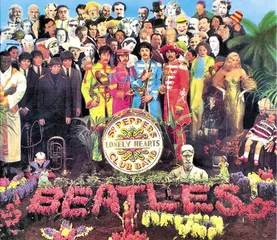

又或者,麦卡特尼根本不需要重生,因为他早就死了。“保罗死了”是上世纪70年代摇滚圈子最流行的谣言,始于1969年。美国底特律的一个电台DJ接到名叫“汤姆”的歌迷电话,说麦卡特尼已经在1966年11月9日凌晨5点因车祸去世。仍在的“麦卡特尼”是个替身,真名威廉·坎贝尔,爱丁堡人,模仿秀冠军。电台播报这个消息后,更多“保罗死了”的线索冒出来:这正好解释了为什么1966年11月“披头士”停止了巡演(他们开始加紧培训新“麦卡特尼”),重回歌迷视线时麦卡特尼留起了胡子(虽然替身是模仿秀冠军,却也并非一模一样,需要点遮掩)。按时间推算,麦卡特尼“死”后的专辑《Abbey Road》成了最直观的证据,那张著名的4人穿越马路的照片被认为是麦卡特尼的葬礼:走在前面的列侬身着白衣,如同人神合一的上帝;随后的林戈·斯塔尔一身黑,宛若神父;第三个是麦卡特尼,他闭眼光脚,这意味着已经死了,右手拿烟,这意味着他是个替身(真的麦卡特尼是左撇子);走在最后的乔治·哈里森一身工装打扮,他“扮演”的是一名挖墓工。如果《Abbey Road》仍不足以让人信服,《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》的封面展示的是一场更盛大的葬礼:盛装的4人被人群簇拥,面前的花束除了拼出“Beatles”字样,还有一只醒目的黄色贝司,那正是麦卡特尼的乐器。

“保罗死了”逐渐变成一场有荒诞意味的探秘:《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》封套上,麦卡特尼佩戴着有“OPD”字样的臂章,它是“Officially Pronounced Dead”的缩写;《Magical Mystery Tour》专辑封套上有列侬写的“我是海象”,下面是一行字“你不是海象”,那谁是海象呢?下一张专辑里的《Glass Onion》唱:“保罗是海象。”海象在中东文化中,意味着死亡;还是这张专辑,把封套颠倒,再对着镜子,会隐约出现一串数字,正确排列后是个电话号码,如果播过去,就会了解麦卡特尼死去的真相……一个精通中东文化、符号学、神秘学、斐波那契数列学的“披头士”形象在谣言中诞生,他们绞尽脑汁,就是为了掩藏麦卡特尼已经死了这个秘密。

麦卡特尼在1969年11月号的《生活》杂志上辟谣,他引用了有过同样命运的马克·吐温的话:“有关我死亡的报道是夸大其词的,如果我死了,我肯定是最后一个知道。”歌星还对许多“神秘证据”做出解释:比如,“OPD”臂章实际上代表“Ontario Police Department”(安大略省警察局);《Abbey Road》那张照片他为什么光着脚,因为天气太热……一切都可能是偶然,许多证据也像胡说八道,但仔细听著名的《Strawberry Fields Forever》,最后,列侬清楚明白地说:“我埋葬了保罗。”疑惑增添了疑惑者的不解,也增添了坚信者的疯狂。“保罗死了”谣言激发了对“披头士”歌的较真探索,查尔斯·曼森与“曼森家族”是其中最极端的一群,他们坚信那些歌里都藏着秘密,以“披头士”的《Helter Skelter》为名发动了末日计划,虐杀7人。

加以渲染,“保罗死了”就是摇滚圈子的“达·芬奇密码”,掩藏的“秘密”也可以媲美耶稣还有个闺女。偶像崇拜引发的集体兴奋也可看成一种宗教,麦卡特尼就是神龛上的耶稣,套用电影《达·芬奇密码》的话说,不管生或死,关键是依旧众人瞩目,在你我心中。对麦卡特尼来说,也得有从神龛上走下来的本领,可以学习古罗马的凯旋仪式:凯旋的将军领受万众欢呼的同时,手擎王冠的奴隶不忘提醒:虽然曾拥有无限荣耀,但你依旧是个不免一死的凡夫俗子。麦卡特尼应该让那位新助手跟在身后,不时提醒:“虽然你曾经叱咤摇滚界,但你也依旧是个不免一死的凡夫俗子。而且,好多人说你是个冒牌货。”■

我还没死呢

阿贝·维高达

Abe Vigoda

1921年生的老演员,《教父》主角之一。1992年的《人物》杂志说他已经死了。到了2001年的时候,阿贝的假定死亡成为一个流行笑话,被《纽约时报》写进阿贝80岁寿辰的报道中。也在2001年,这个谣言差点就成为事实。当时阿贝乘坐的航班突然失去气压,飞机紧急降落,不过所有人员,也包括阿贝,都安然无恙。

马克·吐温

1897年,当他还在欧洲的时候,就发现几家美国媒体报道了他的死亡。起因是媒体把马克·吐温和他的另外一个亲戚搞混了。谣言最终导致了马克·吐温又回到了美国,他写信通知朋友和新闻界,信中干巴巴地说:“有关我死亡的报道是夸大其词。”马克·吐温死于1910年。

斯克特·拜奥

Scott Baio

美国电视剧明星,70年代风靡一时,但80~90年代逐渐在电视屏幕上消失。1997年网上盛传他的死讯。后来有报道说,他在自家的电话答录机上留了一条兴奋的留言,“我还没死呢!”

小猪GRUNTY

2001年6月,《纽约邮报》说电影《BABE》的主角,英国小猪Grunty,因为口蹄疫被送进了屠宰场。事实是,在拍摄电影的过程中使用了好几只小猪,它们都来自澳大利亚,没有一只真名叫Grunty。目前扮演Grunty的几只小猪生死各异。 麦卡特尼