电影的杜拉斯

作者:曾焱(文 / 曾焱)

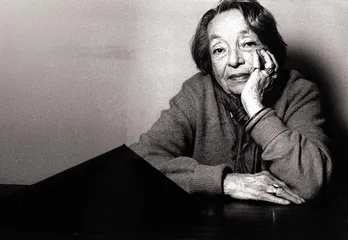

( 杜拉斯 )

( 杜拉斯 )

纪念作家玛格丽特·杜拉斯逝世10周年,法国文化中心选择了电影为对话语言,而不是她被无限放大推崇的文字。4月22日开始,6部由杜拉斯编剧、导演或者依据她小说改编的电影在北京法国文化中心放映,此前他们在美国推出的专场更为系列地疏理了杜拉斯的12部电影,这差不多是她一生电影作品的完整版本。小说《情人》是她的标签,但远不是全部,电影让我们看到一个不同的杜拉斯。法国杜拉斯研究专家、传记《玛格丽特·杜拉斯》的作者拉巴雷尔(Christiane Blot-Labarr re)就认为,虽然《情人》使杜拉斯变成文学神话,但她的三部影片——《恒河的女人》、《印度之歌》和《在荒芜的加尔各答她名叫威尼斯》以及她印度系列的4部小说,才是杜拉斯作品真正的“中央高原”。

在《阻挡太平洋的堤坝》小说出版8年之后,大导演克莱芒(Rene Clement)将它拍成电影,如果以文本变成影像为标志,这应该是杜拉斯和电影的第一次接触,结果是她并不喜欢,“元素都在,但文风没有了”。她因此而对电影充满了不信任,或者准确地说,她强烈质疑他者所理解的镜头语言。“谋杀电影”的心思从这时候埋下,而在现实中却表现为她和电影一次比一次更深入和持久的纠缠。这其实和她用文字来颠覆文字是一回事,杜拉斯说过她的写作:“写作取走了我还留下的生命。剔除了我生命中的实质,我已不再知道我笔下的人生和我实际的人生究竟哪个是真实的。”电影对她来说没有这种幻灭感,她把幻象通过镜头反倒落定在现实之中,比如《印度之歌》,她就告诉观众:“凡举地理的、人文的、政治的等情节,均属虚构。因此,切勿认真地坐上汽车用一个下午的时间、从加尔各答奔向恒河口以看个究竟,当然,也用不着为此去尼泊尔。”

1959:《广岛之恋》

第一次主动介入到电影中,杜拉斯就让它背离了既定轨道。1959年是法国电影史上最不可复制的一年。特吕弗的《四百下》、戈达尔的《筋疲力尽》和阿兰·雷乃的《广岛之恋》几乎同时震撼了国际影坛。《四百下》在戛纳电影节获最佳导演奖,《筋疲力尽》获西柏林电影节最佳导演奖,《广岛之恋》拿下戛纳电影节特别评论奖。这是新浪潮电影运动的一次完美亮相,以前两位为代表的“电影手册派”、以后者为领袖的“左岸电影派”,在同一个时段完成了各自的路标式作品。这两个流派,一向是特吕弗和戈达尔有更宽广的辐射力,但是也有人说:如果一定要为西方电影从古典时期转为现代时期寻找一部电影作为划时代的里程碑的话,那么这部电影无疑应当是《广岛之恋》。杜拉斯应阿兰·雷乃约请写了平生第一个剧本,便为“左岸电影”定了基调:和新小说派结合,虽然杜拉斯并不认为自己算新小说派的人。

“左岸电影”的代表作品一般被认为有4部:阿兰·雷乃《广岛之恋》(1959年),亨利·高尔比《长别离》(1961年),阿兰·雷乃《去年在马里昂巴德》(1961年)以及罗伯-格里耶的《横跨欧洲的特别快车》(1967年)。而这其中前两部是杜拉斯的编剧,《长别离》也获得了戛纳金棕榈奖。另外两部则是新小说派主力罗伯-格里耶的手笔。他们的影片提出了“双重现实”的问题,即“脑中的”和“眼前的”。这是杜拉斯为文本和影像找到的她认同的交集点。故事看起来是可以任意组合的,观众到达的途径却必须由她来指引。

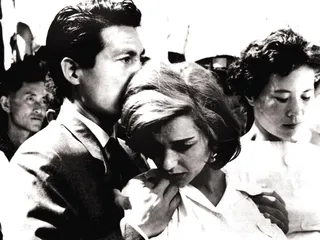

( 《广岛之恋》

1959年,杜拉斯编剧,导演阿兰·雷乃

)

( 《广岛之恋》

1959年,杜拉斯编剧,导演阿兰·雷乃

)

据说在所有改编过她作品或与她合作过的导演中间,杜拉斯最满意的就是阿兰·雷乃,但他们也只合作了两部片子。在杜拉斯还想继续第三部的时候,阿兰·雷乃拒绝了。杜拉斯的强劲渗透力令人产生抗拒。

1975:《印度之歌》

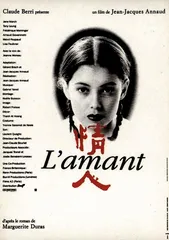

( 《情人》

1984年,杜拉斯小说改编,导演让-雅克·阿诺 )

( 《情人》

1984年,杜拉斯小说改编,导演让-雅克·阿诺 )

在法国电影编年史中,《印度之歌》被作为最有象征意义的一部列在1973~1976年代表作的首位。这是彻头彻尾的杜拉斯作品:她第一次担当了编剧、导演两大角色。杜拉斯式的叙述无处不在:印象派绘画那种和现实有意识间离的手法,使人绝望的爱情,殖民地的怀旧和悲凉。这部片子的音乐和音效比画面更像杜拉斯的文字,被她完全掌控。杜拉斯曾说,她在音效部分花的时间,比用在剪辑上的更长,“我到处录取现场音:教堂,热闹的公共场所,洞穴,走道,我家里,剪辑师家里……对于任何过耳的声音我都随时随地有一份敏感。我想是这些声音表现了加尔各答”。杜拉斯自己谈到这部剧本诞生是“应伦敦国家剧院经理彼得·豪的邀请”,写于1972年8月。故事中出场的人物都从小说《副领事》中移植过来,然后安排在一些新的地方,但无须再让他们回到原书中去对号入座,也不应当认为《印度之歌》是从《副领事》一书改写成的电影或戏剧剧本。“之所以写这个剧本,乃是为了探索《恒河女子》所揭示和探索的那种手段,即把声音用于故事的叙述。这种新手法,可以把往日的故事从忘却中重新提出,以便为另一些记忆所支配,而不是受作者的记忆所支配。”

1987:最后的《情人》

小说《情人》在1984年让已经70岁的杜拉斯品尝到成功所能带来的一切,但1987年它要被改编成电影的时候,却让杜拉斯极其挫败。玛格丽特想自己当导演,制片人克洛德·贝里从美国人手里抢到版权之后,却对此不置可否。贝里心仪的是《熊的故事》导演让-雅克·阿诺。杜拉斯不过希望阿诺成为她的助手,但阿诺却决定根据自己的需要改编剧本。从那时起,合作变得难堪,杜拉斯觉得自己受到了剥夺。在贝里同意付给她数额惊人的版权费、摄制费、剧本改编费和10%利润分配后,杜拉斯才在合同上签字,表示停止一切改编工作,不反对贝里摄制这部片子。但她宣布和阿诺绝交,在各种公开场合用难听的话咒骂他。

这是杜拉斯和电影的绝交。这之后,她的身体状况令她无法对电影再有支配权,从文本到影像都一样。她最后一次出现在片尾的名单中是1993年,应该算是演员,在一部54分钟长度的纪录影片《写作》中和导演贝努瓦(Benoit Jacquot)对话。

( 《印度之歌》

1975年,自编自导

)

( 《印度之歌》

1975年,自编自导

)

1996年3月3日早晨8点还差两分钟,杜拉斯去世。2002年,曾经多次在杜拉斯影片中出演女主角的大明星让·莫罗(Jeanne Moreau),在一部以她晚年忘年恋情为故事主线的影片《这就是爱》里面演出了晚年杜拉斯,关于记忆与遗忘,距离与背弃,苍凉与激情。杜拉斯一生走不出她的“情人公园”。■