陆天明:我更愿意把它看成是公共表达的一次演习

作者:李菁(文 / 李菁)

( 陆天明 )

( 陆天明 )

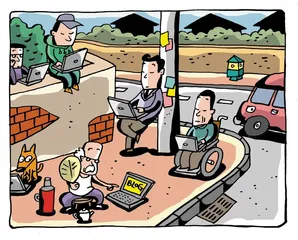

网络风暴

“黑压压的,一大片就过来了……”回忆半个月前的那场网络风暴,已60岁的陆天明感觉遭遇了“这一辈子都没有经历过的谩骂”。

这样的气势汹汹,陆天明一时有些错愕。

3月中旬的某一天,上海某报纸一位记者找到陆天明,要他谈谈对“韩白之争”的看法。此前这位记者联系过数位文化界人士均遭拒,陆天明爽快地答应下来,“我也是出于热心,别人可能早就知道‘惹不起’而回避了”。

女记者很快带着摄影记者如约而至。陆天明并非专门研究文学理论,也不知道双方此前发生了哪些争论,为此,记者还特地给陆天明看了韩寒与白烨各自的文章。

“我没有研究过他们的文章,但我至今坚持这几点:1.白烨有说话的权利;2.韩寒应该倾听别人的批评;3.韩寒不应该骂人。”在记者发表采访前,本着审慎态度的陆天明还特地将这个访谈给自己身边几个“80后”的朋友看,他们的肯定让他打消了“是否太老、不够了解他们”的疑虑。文章如期发表,只是他提出的将原稿中对韩寒作品“不够好”的评价改成“不够文学”的要求,并没有实现。

陆天明把这篇访谈贴到自己在新浪网博客上,第二天发现这篇访谈被新浪放在博客网最醒目的第一条位置——这一举措,有如让陆天明强行接过已偃旗息鼓的一方战旗;此前,已经被网民“围殴”的白烨已关掉其在新浪的博客,于是本来找不到“战场”的韩迷们又迅速围攻陆天明的博客。

此后两天,大约五六百人在陆天明的博客里留下自己的评论,最让他震惊的是,绝大部分是恶毒的人身攻击与谩骂。“有的留言说我包庇白烨,这还算是回归到事实层面上的评论”,“专心写你的反腐小说吧,不要多管闲事,再说你的反腐文学也不怎么样,”也算温和;其次是诸如“你这个老不死的”,最恶劣的是直接一句“我×你妈”,而且连写几十遍。围殴中,任何一点试图理性讨论的言论,立即被高过几十倍的反对声浪淹没。

“我真的有些傻了,只是一个简单的评论,怎么会招致这么大的怨恨、这么恶毒的谩骂?”陆天明很快又接到新浪方面的电话,问是否将评论版关掉,“我不是懦夫,我不当逃兵”,陆天明说,“我不是流氓,我也不怕谁!我还想让所有的人都来看看,在今天的中国,在这种所谓的公众话语平台上,正在和还会发生着什么。”

沉默了好多天,直到有一天看到一个人在网上质问,为什么要删掉他的帖子,陆天明发了一个“很动情”的声明:

我必须要在这儿郑重声明,我没有删过任何一个网友的帖子和留言。有人在这儿要“操”我的妈(我要告诉这些年轻人,我的妈已经80多岁了),还要我去死,用尽了人间最恶毒的语言,如果他们真的认为自己是在“挺韩”,我相信,韩寒也会为他们难过的。

我静静地看着你们,年轻人,当你们把对这个社会的一切不满都用如此肮脏和粗野、不人道不人性的方式发泄到我头上的时候,当这一切都离开了我们需要讨论的文学的时候,我仍然要求自己静静地看着。有人说,十年后,这个世界就是你们的了,你们就要接管这个中国和世界了。是吗?我们这些老人就该彻底滚蛋了。我等着这一天……静静地等着……

几天后,陆天明又写了一篇言辞恳切的“致网友”,一度剑拔弩张的骂阵似乎才慢慢降下温来。

温暖的“初恋”

“我非常喜欢网络,非常喜欢博客,不管遭遇什么我绝不会关闭博客。”即便被外界普遍看成了是这场网战中被严重伤害的一方,陆天明依然一再强调自己对这一空间的钟情。

陆天明是被两个儿子陆川与陆丁带进网络世界的,起初,他不过是利用网络了解信息、收发邮件,而博客的出现,让他“一下子感受到了一个全新的世界”。

陆天明的小儿子陆丁毕业自北大哲学系,很早就有了自己的博客,经常把读书心得或没有成形的文章发上去,“他把网址告诉我,我就经常上他那看——我那时不知道这就是博客,我非常羡慕他,还很好奇地想,他怎么就会把自己的文章放上去,别人可以自由看到呢?”

去年10月的一天,新浪一工作人员打电话找到陆天明:“陆老师,您建一博客吧!”陆天明问什么是博客,对方解释说是一个私人日记性的东西;然后在电话里一步步指导如何注册、登陆、发文章,又帮着陆天明把格式稍大的照片压缩后放了上去。

“有了博客后,我突然发现还有另外一种话语空间。尤其对像我这样以对社会发表言论、发表内心情感为主要生存方式的写作者来说,它的出现,好像使我生活中多了一个太阳。”于陆天明而言,博客并不是他生活的重心,却是生活很重要的一部分。陆天明形容自己“很认真”地当作一件事情来做,如果超过半个月没有更新,也会认真地跟网友打声招呼。“坦率地说,我现在写的每一个字都可以换钱,但我宁愿花很多时间写这些变不了钱的文字来经营这个博客。”

“我非常在意这样一个空间。我们现在享有很大的话语权,任何文字都可以找到地方发表,而且找我们说话的地方也很多,但我很清楚,有些话必须在一定限度下才能说,而且按照一定限度下说话已成了我们不自觉的习惯。”陆天明说,平时感觉一张脸放在自己面前,每次张口表达时,似乎很本能地知道说什么样的话这张脸会高兴,“在没有博客以前,我一直以为那种方式是我们向外界唯一的表达方式”。

无论多忙多累,陆天明每天至少两次去自己的博客上巡视一番,主要看评论和留言。对于网络在自己和外部世界关系上扮演的角色,陆天明有一个有趣的比喻:“我整天呆在家里写东西,没人跟我说话,像被判无期徒刑的人每天希望有个鸟来叫;它果然来了,而且还叫了,我当然要善待它,晚上睡觉前,也想再听听它的声音,看看它有什么变化。”

“这是我与网络的初恋阶段,我体验着它带给我的惊喜与美好。”在自己的博客上,陆天明发现有20位左右固定的网友,“他们的确是非常认真地讨论问题,虽然有时说的也挺不客气,我从来没有和他们见过面,但感觉也很温馨。”除此之外,失散多年的上海知青以及当年在新疆一起插队的老友的女儿,皆通过博客找了自己,对陆天明而言,这是网络世界妙不可言的一重体验。

“博客是对我现在生活的一个补充,构成了我的另一重世界,我有形的生活圈子看起来很光明也很开阔,但被种种规范所限制;而在网上世界,彼此没有现实生活中地位和名气的差异,大家相对平等,我非常在意他们的言说,这是一个让我留恋的世界。”

被误用的“自由”?

“介入韩白之争,我重要的收获之一,是得到了一片脏不可堪的辱骂”,陆天明在博客上这样表述。有人告诉陆天明不必当真,说理不是网络文化的特点,“我不相信,在网络上真的不能讨论任何严肃问题?一言不和、脱光衣服开骂就是网络文化的代名词吗?”陆天明说,如果真这样发展下去,那网络就成了公共厕所,“甚至直接排泄到别人身上,比公共厕所还不如”。谩骂是陆天明不能接受的网络表达,在这一点上,虽然陆川是被辱骂父亲的那些人激怒在先,但“陆川骂人了,他也不对”。

陆天明在博客上特地保留了一个网名为“就这样死”的网友留下的“辱骂样本”:“我不明白,在这一空间里,好像谁声音大、谁骂得更恶毒,仿佛谁就占了上风。”14岁就响应号召、离开上海到安徽做乡村教师的陆天明当年也是位激进分子,“这一次,我忧虑地看着他们,好像突然看到了40年前师长们看我们的眼光”。

“如果把这场争论理解成是代际的矛盾,那就太过肤浅。”陆天明说自己对韩白之争的具体内容不感兴趣,他更在意的是,网络这一特殊空间赋予了人们一定的表达自由,而我们,究竟该如何对待这一自由?

“那些在现实生活中没有话语权的人,更应该珍惜网络这一话语空间,如果他们失去网络表达的自由,对自己的损失反而更大”。

“冷静下来仔细思考,我更将它看成是公共表达的一次演习:我们怎么运用自由表达的权利,学习如何尊重自己、也尊重对方。在游戏规则不健全的情况下,这场演习有助于建立一种规则。我们在每一场演习中学习个人在里面扮演的角色。从这个意义上讲,我不后悔趟这个‘浑水’,即便个人付出被伤害的代价,但只要有收获,这种代价也是值得的。”■ 一次公共陆天明看成表达愿意演习