谁的越剧

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

至少在浙江小百花剧团团长茅威涛看来,在3月27日过百年寿诞的越剧,生存状况并不让人乐观:“我过完一年,一到新的一年就开始害怕:今年一年,市场怎么做?”

对一位百岁老人来说,这样的贺寿辞显然并不入耳,何况这寿筵还如此盛大——作为浙江省的“省剧”,浙江省文化厅对这次越剧100年的庆祝相当重视:请了全国各界近600位嘉宾,特意为这次庆典准备了一座高1.5米、宽4.9米、重20多吨的纪念碑;越剧的诞生地和发祥地嵊州与上海两地直播电视文艺晚会;上海的逸夫舞台将上演100场越剧,而在浙江全省,27台越剧剧目正在积极排练中……

但是没有人能够反驳茅威涛。3月27日下午的越剧高峰论坛,包括刘厚生在内的众多越剧界专家出席会议,大部分发言都可以分为两部分:第一是回溯越剧辉煌历史,第二是探讨越剧发展前景,在探讨前景时,没有人能绕得过越剧的市场问题,甚至有人把越剧市场的发展和公共交通事业联系在了一起:“必须发展公共交通,让环城线外甚至郊区农民也能坐公交车看演出,这样就能赢得大量戏曲观众。”

晚上的演出是小百花的《陆游与唐婉》,所以茅威涛没有按照原来的安排出席论坛,上午的百年庆祝大会上,她说,越剧的发展要:“留住老观众,发展新观众。”

“茅威涛这次在发言中说,要留住老观众,发展新观众。她改变了,很好。原来她曾经很固执地坚持,越剧要发展,要抛弃老观众,迎合新观众。但是我还是赞同袁雪芬的观点:家庭妇女也有享受文化的权利,不能因为你没文化,我就不为你服务。即使是服务对象变了,只能提出更高的要求,雅俗共赏。”上海艺术研究所学术委员会主任、上海越剧艺术研究中心副主任高义龙这样评价茅威涛的发言。在他看来,与其他剧种相比,越剧文化品格中最重要的一点,恰恰在于民间性和草根性。

谁的越剧

越剧发展到今天,要给谁看?这已经是近10年来上海、浙江越剧界争论的热点话题。在中国地方戏种中,没有任何一种曾经达到过越剧的辉煌:上世纪60年代,一个以绍兴嵊州方言为基础的南方戏种,一跃成为全国“第二大剧种”——“60年代,全国几乎每个省、市、地区都有越剧团,处处都能听到嵊州方言。”上海越剧院院长尤伯鑫这样说。而茅威涛则记得,80年代《五女拜寿》在上海上演时的火爆:“从大舞台、长江路一直排队排到口子路。观众从凌晨四五点开始排队,一直排到早上8点,很多居民拿石头压着身份证放在那里,吃早点去了。我们现在还有那时的照片。”

与所有中国传统艺术一样,那时的辉煌场面,在今天已难得一见。尽管顶着“省剧”的身份,越剧已经算是生存得比较好的剧种。但别的戏种的迅速衰微,每天都在上演。“福建有一个戏叫‘南音’,我带着剧团在福建巡回演出,遇到一个记者,他是戏剧学院戏文系毕业的,毕业后分到剧院,剧院没什么事做,他就去了电视台做记者。他跑到福建乡下去做了戏曲生存的调查报告。他说,第一年去,南音还有100个观众,第二年去,还有几十个观众,第三年他不敢去了,怕去以后发现没有了。”茅威涛说,“所以有一段时间我觉得我们的戏曲可能真的是农业社会的产物,在工业社会就不适应了。但我又想,我们的剧院搞了那么多,每个地方都在盖,剧院艺术一定还是代表着我们今天的艺术。”

茅威涛开出的药方是:“越剧应该更有姿态。”她是一个相当积极的角色,1998年排演《孔乙己》,她把头发剃光,原因是:“哪怕剧情不一定需要我剃光头演出,我也会剃光的。因为我希望越剧有声音,所以必须给这些声音提供可说的话题。”

从1997年讲述荆轲刺秦王的《寒情》,到《孔乙己》,再到讲述天一阁故事的《藏书之家》,茅威涛率领下的浙江小百花越剧团近10年来的指向日益清晰:面对今天的白领阶层和知识分子。大学教授的关注和评论会让茅威涛兴奋:“浙江大学一位教授看了我们的《寒情》后说,浙江小百花剧团的人文意识、对文学领域的关注程度是走在前头的,我听了很高兴。”她说:“延续我们曾有的文化状态和生命姿态,这是越剧能走出去的一步。”

但在越剧界看来,这些剧目也的确只是姿态。高义龙把这些作品称之为:“故作高深。”他质问:“她觉得过去的戏都是给家庭妇女看,现在观众改变了,需要文化。比如说孔乙己,他是个文人,知道茴香豆有几种写法,但我想请问,祥林嫂和阿Q,一个字都不认识,这两部作品的文学内涵和文化品格就少么?”高义龙认为,越剧最吸引群众的地方,就在民间性,这个民间性有两层意思,一是像梁祝这样的,取材于民间传说,是一种口述文学,表现的也是老百姓对上层社会的想象,比如《三看御妹》,就是典型的老百姓对皇家生活的幻想。另一层意思则是通俗易懂又符合人物性格:“越剧的红楼梦,是雅的,但是越剧在编排的时候主要以爱情为主线,爱情主线始终是扣着的,即使是没有读过《红楼梦》的农民,也完全看得懂。‘金玉良缘把我骗,天上掉下个林妹妹’,一张口就听得懂。”1998年《孔乙己》到上海演出,高义龙写了两篇文章,其中一篇的名字就是《崇雅之忧》。

茅威涛的另一种尝试是越剧“音乐剧”化的尝试,她曾经提出要把越剧做成“中国的音乐剧”。目前,她的新目标则是日本的宝冢歌舞团。2006年,她排演了根据日本作家谷崎润一郎的《春琴抄》改编的《春琴传》。《春琴传》的表演方式借鉴了日本的歌舞伎,粉色的和服,樱花、大海等明丽的布景前,穿着木屐的少女举伞依次前行;东瀛风味的三弦琴与优美委婉的越剧唱腔相间;刺目滴血的面具等现代象征手法也频频出现。这种“音乐剧化”同样被认为是离经叛道。85岁的越剧前辈袁雪芬就非常反对这一点。

越剧的两极生存

无论是向文人题材靠拢还是向音乐剧,甚至歌舞伎学习。茅威涛说她所要的其实只是:“尽我个人的能力让越剧在今天的都市中生存下去。”

茅威涛的理由是:“国家的钱,一是排练费,一是设备添置,一是人头费用。剩下就全要靠演出经营。”因此小百花剧团一年必须要演出满100场,平均三天演出一场,还不算路上的时间,“那排练呢?创作新戏的时间呢?你来算算?”茅威涛这样对记者说。

这100场演出的指标并不太容易完成,目前的模式是60%在城市,30%到35%到县级、地级市,剩下还有5%的出国等机动演出。每场收入也有限:“有茅威涛的出场可以达到6位数,但是一年这样的也只能30场到50场。而且我也不能演得太多,我个人也受不了,我还要当团长。市场份额就这么多。剩下250场,低票价,一场只能拿到三五万元。茅威涛也分不了多少。”

演出费用之低令人难以置信,“3800块,这是我拿过的最高的演出费,但已经比所有人都好了。我相信张继青老师上去都没有拿到过3800元,尚长荣先生也没有拿过3800元。”茅威涛坦率地说。因此,圈子里盛行另外一种做法,“京剧团的名家是签两份合同,剧团拿两三万,另外给名家1万块,或者8000块。但是因为我是团长,我不能这样做。”

剧团里跑龙套的人收入更微薄:“一年只能拿三四万元,只够吃饭。”茅威涛说。

之所以创新,很大程度上也是来自于经济压力:“不管行里人怎么说,反正在我的经验里,创新的戏从来都更好卖。”这是茅威涛的观点。与她相辅相成的是上海越剧院长尤伯鑫的演出经验。上海越剧院有两个团,一年要演出220场,平均三天演两场,这样一来,新创剧目,排练时间就不充分了。而另一方面是观众的日益挑剔:“在外省演出,同一个剧目的演出一般是一场到两场,观众就是这么喜欢的。80年代一个剧目连演七八场没有关系。现在最多只能演到三四场。”

即使如此频繁地演出,上海越剧院、小百花剧团演员的收入,也可能不如浙江一个民营剧团的农民演员。一个有趣的现象是,一方面是国有院团在市场面前的焦头烂额,另一方面却是农村市场的火爆。嵊州是越剧发源地,目前,仅在嵊州,就有100多个民间职业剧团。剧团里的演员,最高的,每月工资能拿到6000元。

石国荣的民间剧团,叫做群艺剧团。给石国荣打电话时候,背景里传来隐约的乐声,石国荣说,他的剧团正在温州一个村子里演出。

石国荣的剧团有53个人,28个演员。这28个演员,一年要演出650场,除了过年,一天演两场,每场长达3小时。他们没有省里、市里演员的待遇,演出的钱,是村里农民凑起来的,或者是做生意发了财的小老板包场。村里的破庙就是他们的戏台,演员们自己做饭,该睡觉时候,就在大幕后面支块门板。演出自然是粗陋的,词儿是现场编的,唱的全是农民的婚丧嫁娶,布景灯光完全谈不上,演员的胭脂花粉都透着粗糙,但有它自己的生命力:剧团有戏单,单子上有60多出戏,随时供大家点播;每个演员都是多面手,穿戴好行头可以唱越剧,卸了头面可以跳现代舞、唱流行歌曲。对这些人来说,剧团就是家,石国荣的儿子托在嵊州上学,他和老伴跟团里人一个村庄一个村庄、一个城镇一个城镇地跑下去,一年也回不了几次家。好在,这么风风雨雨在台州、温州、嵊州辗转一年,挣下的钱,也不比省里市里专业院团的人少。

但是这显然不是小百花等院团想做的。茅威涛说:“假如说小百花排了戏每年只能去农村演出,那省里就不要养这个剧团了。我们是应该把好的艺术带到基层去,但我们要承担的不是这个。”

在茅威涛看来,像上海越剧院、小百花这样的剧团,其实是越剧金字塔的塔尖,代表的是越剧艺术的发展。3天演一场,甚至两场的频率,让剧团怎么来研究艺术,来排新戏呢?其实,小百花之所以千万百计地争取白领观众和知识阶层,很重要的原因是,只有他们,才能出得起对得起艺术的价钱:“袁雪芬老师那时候一天能挣几十两银子,和赵丹、白杨他们拿的是一样的。但是我们剧团里的龙套,还比不上影视剧里的龙套。那同样是跑龙套,为什么不去影视剧里跑。跑回来了,嗓子也坏了,身段也坏了,戏也演不了了。何赛飞一年能挣几百万元,她现在回来,也演不了越剧,她就对我说,状态不行了。”

茅威涛觉得,解决目前问题的,还应该是国家。不是国家不应该养越剧,而是养得不对,养得太多。以浙江为例:“仅我们浙江省就有两个省级越剧团,一个浙江省越剧团,省越剧团是男女合演的,而男女合演,我们说白了,这就是个误区啊,当年就是为了演出现代戏,高、大、全,才成立的。我们说女子越剧是越剧的独特景观,女子越剧都生存得那么难,合演越剧怎么生存啊?然后就演影视,演行业戏、主旋律戏,能够国家红头文件下来我演几场,混口饭吃。但是他是一个省级剧团,给他们的钱不比给我们的少。那你国家有没有人敢说,这个剧团我不要了?让他们分流?”

茅威涛给出的理想方案是,要么剧团全部市场化,实行班主制,完全按照市场需要来排戏,一个冗员都没有,完全按照个人贡献分账。排出可以代表省形象的精品,由政府采购。这一个方案在目前体制下显然无法实现,所以她觉得:“国家应该从养人转为养艺术,从扶持剧团改为扶持剧场。比如杭州大剧院,国家应该说一年要演满100场戏,要有一流的艺术,每年有考核,演一场可以申请国家给你多少钱。一流的剧团,比如说小百花,虽然是省级的剧团,但带来的是一流的越剧艺术,每演出一场,我贴补你多少,这样场租就低了。省下的钱就可以去做宣传,也可以做票房。”

茅威涛坦率地说,她对目前中国戏曲的状况并不乐观。在谈话中,说起不久前上演的《1699桃花扇》,她问记者:“我相信这出戏的艺术质量很好,可能会拿到精品工程,可能会一年演出100场,但是这又能改变什么呢?明年还会演100场么?那些小演员能一辈子只演这一个戏么?”她甚至冲动地说,“所有的创新剧目都是自娱自乐,自己圈内人高兴一把:‘不错,茅威涛又拍了一个创新的剧目。’我们做创新已经做了十几年了,小百花不也就这样么?你们知道浙江有个小百花,但还不是没看过我们的戏。”■

中国地方戏曲现状

我国共有360多种地方戏曲,根据《全国戏曲剧种剧团现状调查》显示,正在以每年一个的速度锐减。“死了一个人,亡了一门艺”,这是全国政协委员赵光华对这种消亡速度的描述。河南“戏曲之乡”调查显示:河南省过去流传甚广的65个剧种现仅存一半,4000多出传统剧种已经消亡。建国初期,广西地方剧种有18个,然而到了上世纪末,除桂剧、壮剧、彩调剧、粤剧4个剧种外,其余14个剧种已难得一见。1983年时山西还存在49个戏曲剧种,目前存活在山西戏曲舞台上的剧种仅28个。在消亡的21个剧种中,不乏历史悠久、有文化价值的剧种,如形成于宋金时期,流传于山西、河北、内蒙古、陕西的“赛戏”;形成于宋代,流传于山西上党地区的“队戏”,流传于晋南的“锣鼓杂剧”;形成于明末清初,流行于山西、河南、河北、山东的“罗戏”、“卷戏”等。

陕西的第二大剧种“汉调二簧”不仅是一个历史悠久、遗产丰富的古老剧种,而且对京剧的形成产生过重要影响。20世纪60年代,“汉调二簧”的专业剧团有20多个,时至1982年仍然有6个专业团。近年来,由于观众锐减和经济困难,汉调二簧剧团纷纷解散,目前仅剩下一个安康汉剧团,并且这个唯一的汉调二簧剧团现在也处于濒临解散中。再如福建的地方戏曲中很有艺术特色的一个剧种“打城戏”,目前不仅没有专业剧团,而且唯一一个能传承的泉州市打城戏剧团,也由于观众少而濒临解散。川剧、秦腔这些国家扶植的大的剧种则在面临复杂的改革问题。四川省最近在市场定位方面改变了剧团的模式,到现在仍然保留国有剧团48个,民间剧团数目不足,与国有剧团数量比例为1∶1。2005年年初,西安市出台了一项振兴秦腔的改革措施,决定把西安的易俗社、三意社、尚友社和五一剧团合并为西安大秦腔剧院。为了体现改革后大秦腔剧院的青春活力,工龄30年以上的演员都被要求退休,于是许多国家一级演员和二级演员尽管不过40出头50左右,都退出了舞台。此事在陕西曾一度引发激烈论争。■

越剧小史

越剧发源于绍兴地区嵊州、新昌一带。流传于浙江、上海、江苏等地为主的全国16个省、自治区、直辖市。20世纪30年代后期以绍兴为古越都城,因而1938年改名为“越剧”。

越剧最初是从曲艺落地唱书发展而成。落地唱书是嵊州一带的曲艺形式,嵊州地瘠人贫,农民农忙时节种地,农闲时节出外唱书讨饭。光绪三十年(1904)清明节,嵊县东王村艺人高炳火、李世泉、钱景松,在村中香火堂前用门板搭成临时戏台,穿上从农民家借来的大布衫、竹布花裙,演出《十件头》、《双金花》等。这是唱书艺人第一次在嵊县本地登台演出,称“小歌文书班”,后简称“小歌班”,以区别于绍兴大班(绍剧)。1920年,小歌班艺人40余人集中在一起,在上海演出《琵琶记》、《梁祝哀史》、《碧玉簪》、《孟丽君》等反映妇女命运的新剧目,受到欢迎,从此在上海站住脚跟。当时演员都是男的,称为“男班”。1923年,在上海京剧“髦儿戏”的影响下,升平歌舞台老板王金水委托艺人金荣水办起了第一副女子科班。短期训练后即以“绍兴文戏”、“文开女班”名义进入上海。1928年后,女子文戏科班大量涌现。因女声音域与男声相差四五度,琴师王春荣根据女声的嗓音条件,吸取京剧西皮的特点,将丝弦正调以胡琴“6-3”定弦,创造出适合女声的“四工调”。1929年世界经济大萧条,江南女子在上海做童工的道路被堵死,大批女班出现。从1938年1月起,女子绍兴文戏陆续涌往上海。这时期,女班已完全取代男班,涌现出一批有影响的演员,如:施银花、赵瑞花、王杏花、姚水娟等,被称为“三花一娟”。常演剧目以才子佳人戏为主,如《梁山伯与祝英台》、《龙凤锁》、《碧玉簪》、《三看御妹》等。1942年,袁雪芬在大来剧场首倡改革,聘请吕仲、韩义、郑传鉴等为编导;以剧本制作代替幕表制;建立导演制度;改革服装;采用油彩化妆;改进舞台布景、灯光;充实乐队,并与琴师合作创造定弦5、2的尺调腔,成为新越剧的声腔基调。1958年以后,上海大批职业越剧团支援全国各地,越剧成为流传于全国的一大剧种。■

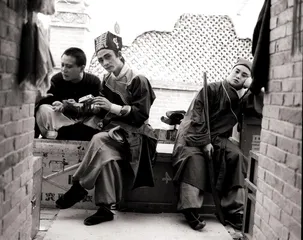

《陆游与唐婉》剧照

嵊州是越剧发源地,目前,仅在嵊州,就有100多个民间职业剧团

陕西地方戏——秦腔