迈克·华莱士退休与新闻黄金时代的终结

作者:陈赛(文 / 陈赛)

( 1995年12月,《60分钟》栏目组在白宫对克林顿进行采访

)

( 1995年12月,《60分钟》栏目组在白宫对克林顿进行采访

)

3月14日,迈克·华莱士宣布退休。作为史上最著名的电视记者之一,他持之以恒了60年。唐·休伊特,当年与他共同创办《60分钟》的老搭档,在最近出版的一本回忆录里说:“迈克·华莱士是电视事业之大幸,他是一员虎将,是那种一生中只能遇到一次的记者。”对于他的辞职,老东家CBS发表评论说:“‘一个时代的终结’虽然陈词滥调,但实在没有其他词汇足以形容他的离去。”

其实,再过一个多月,就是这位超高龄记者的88岁生日。去年生日时候,他还强硬地说,“除非死,否则绝不退休”。因此,有人怀疑这次退休并非华莱士本意,而是CBS电视网内部想清洗一批老资格的节目制作人,为年轻的新人让路。两年前,曾宣称要“老死在办公桌上”的唐·休伊特也是顶不住压力,黯然隐退。

华莱士否认了这种传言。不过,老先生占据电视屏幕的时间的确太长了。好像从电视诞生那天起,他就已经在那里了。他的一生与《60分钟》——美国最优秀的新闻节目纠缠在一起。38年前,这个节目刚创办时候,初衷是“既能浏览玛丽莲·梦露的壁橱,又能参观罗伯特·奥本海默的实验室”,但这么多年来,它一直被视为美国新闻媒体的良心,即使到了今天,它仍然是少数敢于曝光“窃听门”事件的电视节目之一,敢于要求白宫公布关于“卡特里娜飓风”的备忘录,敢于质问究竟有多少钱在伊拉克打了水漂。直到他退休前,《60分钟》每个星期天晚上还是能吸引1400多万观众,是美国收视率最高的新闻节目。

迈克·华莱士为中国人所熟知,是因为他采访过邓小平。当年,意大利女记者法拉奇就因为采访邓小平而被中国人奉为“记者女王”。就像法拉奇的那句“我父亲和您一样的岁数,但我可从来不敢说他老了”,迈克·华莱士是跟邓小平讨了根烟抽,两人十分默契地谈起戒烟的痛苦之处。

据说,迈克·华莱士抽着烟,咄咄逼人的样子是五六十年代“美国硬汉气质”的代表。在他60年的记者生涯中,采访的名人政客无数,无论面对什么人,都是一根烟,悠悠忽忽,镜头迷离,但是他的问题强悍、直接,不留情面,常常把采访对象逼到墙角,退无可退。他采访时候就像一只斗牛犬,冷酷,无所顾忌。他问美国歌星芭芭拉·史翠珊是不是被人称作“贱货”;对伊朗宗教领袖霍梅尼说,“埃及总统说你是个疯子”;让阿瑟·米勒坦白与玛丽莲·梦露的婚姻;当着普京的面说,“拜托,这可不是民主!”

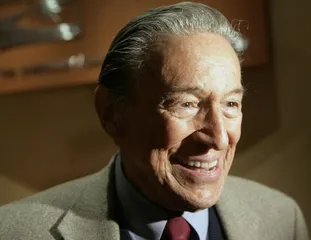

( 2003年11月,迈克·华莱士在纽约的办公室 )

( 2003年11月,迈克·华莱士在纽约的办公室 )

有一次,他在《60分钟》节目中逼问林登·约翰逊总统关于越战的问题,总统说:“该死,迈克,关于越战,我说了我所有想说的话,别再提了。”

“您错了,总统先生”,迈克气定神闲地说,“您不能回避这个问题。”

有人用非常耸动的方式形容他的采访风格:“华莱士惯于钻入被访者体内,30分钟后留下一具‘尸体’。”他总能从他的采访对象口中套出他们从不对其他人说,而且事后常常后悔莫及的话。无数后辈记者好奇,他到底怎么让人开口的?无数被他采访过的人好奇,“我当初怎么会对他说出这些的?”

“我一向好奇心旺盛,好管闲事,”华莱士这样形容他的采访技巧,“在采访一个人之前,我会阅读关于他的所有资料,按照野心、动机、恐惧、挫败、贪婪之类的词分类,写在一张张黄色的、便签纸上。积累到100个问题后,我才会坐下来,让他知道我已经很了解他。然后我们之间会有一种机密的化学反应。如果他不回答问题,我就大段保持沉默,等他自己填充那些沉默的空白。”

华莱士年轻时曾经在百老汇演出,有相当的表演天赋,虽然他终究没有在演艺圈发展,但类似于表演的夸张风格却保留下来。他喜欢在节目内外制造戏剧性的冲突,比如出其不意把麦克风塞到某人面前,问一些让他很尴尬的问题,或者干脆随身带着摄像头偷拍,他承认自己刻意在节目中营造一些“血腥、争吵、卑劣”的冲突,以吸引观众。有一次《60分钟》采访一起公费医疗机构收取回扣事件,他们竟在附近开了一家伪诊所,在一个单面镜子后藏了一部摄像机,偷拍医疗机构负责人来诊所谈回扣的画面。不过,这种“Gotcha”(我逮住你了)也招来不少诟病,而且大量模仿者采用这种技术,不是为了揭露骗子的把戏,而是炫耀自己的本事。后来,他们基本摒弃了这种手法。

《纽约客》曾经有一幅漫画,一个生意人坐在桌前,秘书进来说,“迈克·华莱士到访”。

生意人说,“让他进来吧”。

漫画的标题是,“身家清白”。

这张漫画很有拍马屁的嫌疑,不过迈克·华莱士本人很喜欢收集这类漫画,每次搬办公室,都会把这些宝贝一起带上。他是一个颇为自恋的男人,喜欢自己被塑造成孤胆英雄形象。他一生采访政界名流无数,而他本人也成为名流媒体争相采访的对象,包括《花花公子》、《名利场》。他结过四次婚,年轻时是个硬汉,老了还是个强悍老头,80多岁了,腿脚已经不方便,采访要戴助听器,但每天坚持做俯卧撑。虽然每个后生晚辈,从NBC的斯通·菲利普到ABC的鲍勃·伍德鲁夫,都费尽心机想成为“下一个迈克·华莱士”,他们模仿他坚硬的声线,怀疑的弓形眉,但没有人能取代他的位置。

作为记者,迈克·华莱士的座右铭是,“强悍,公平”。但有时候他太强悍了,连朋友都无法相处。1997年,他的一个同事向《人物》杂志抱怨说,“华莱士好胜心太强,很长一段时间,办公室里几乎没人愿意跟他说话”。他永远要在节目中占领中心位置,不能忍受自己做一个配角。他的另一个同事莫利·塞佛开玩笑说,华莱士唯一的爱好是拔昆虫的翅膀。事实上,他根本没有爱好,他唯一的爱好是工作。很多人问他,这么老了,为什么还如此拼命。他说,“我不知道自己除了工作还能做什么。一旦不工作,我的抑郁症就会发作”。

他的确患有严重的抑郁症,这种心理疾病跟随了他20多年。病因是由他的采访惹出来的。他在《60分钟》中逼问威斯特摩兰将军是否谎报军情,夸大越共实力,导致美军在越战的泥沼中越陷越深。这位将军勃然大怒,以诽谤罪将华莱士和CBS告上法庭。官司打了4个月,尽管华莱士坚持自己的调查结果和观点绝对属实,但最后结果是CBS道歉,而威斯特摩兰也放弃了1.2亿美元的赔偿要求。华莱士却为此患上严重的抑郁症,不能吃,不能睡,痛苦不堪,精神几乎崩溃,甚至一度有自杀的念头。他并不讳言自己的病,在20多年时间里持续与忧郁症斗争,而且努力鼓励他的“病友”勇敢生活,有一段时间他被人们称为“《60分钟》的忧郁男孩”。

因为有了这个前车之鉴,1996年,当一个线人向《60分钟》透露烟草业一项惊人丑闻时,CBS担心惹上官司,起初拒绝播出这个节目。后来节目制片人将这个故事卖给了好莱坞,1999年拍出了《惊爆内幕》。在片中,迈克·华莱士对节目顾虑重重,直到最后才找回职业道德,华莱士对这种剧情编排十分不满,指责他们胡乱编造。他倒是兴致勃勃看完了当年的奥斯卡颁奖,幸灾乐祸地看这部片子没有拿到一个奖杯。

迈克·华莱士被称为是美国电视新闻的“心脏和灵魂”,尽管他的心脏已经有15年时间要靠肋骨下的起搏器才能正常跳动。与默罗、沃尔特·克朗凯特这些传奇人物一样,他连接着美国电视新闻的黄金时代,他开创的电视调查新闻为当时日渐僵硬腐朽的新闻业注入活力,但他仍是老派的新闻记者,相信爱国主义,相信个人荣誉感,相信西方文明的价值标准。有人问他如何看待美国目前的新闻界。他有些伤感地说,“一切都不一样了。沃尔特·克朗凯特的时代已经过去了,人们还在看电视,但电视已经没有那么大的影响力了。我不知道十年以后还会不会有晚间新闻。要跟上时代是很难的事情”。这几年来,《60分钟》的收视率一直在下降,他们无法吸引更年轻的观众群,不久前他们甚至播出了一个减肥的专题。

和汤姆·布罗考、丹·拉瑟、芭芭拉·华特丝一样,华莱士是离开的时候了。他的退休会降低《60分钟》的年龄,但并不会太多。87岁的安迪·鲁尼会继华莱士成为《60分钟》最老的记者,最年轻的记者将是34岁的劳拉·罗根。■