严歌苓:“生胚子”的女人是性感的

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

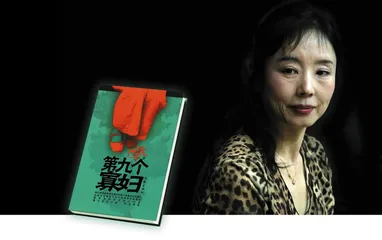

( 严歌苓 )

( 严歌苓 )

她们都是从1944年夏天的那个夜晚开始守寡的,一共9个,最大的21岁,最小的才14岁,叫王葡萄。王葡萄是个“生胚子”,鬼子的刀搁在脖子上,她不知道害怕;流窜的国军来扯她的衣裳,她也不害怕。再后来,解放了,公爹作为地主坏分子被毙了,她从死人堆里把公爹扛出来,在自己家里一藏就藏了二十几年。再再后来,政府给寡妇们寻下了好人家,王葡萄还是自己睡自己的。——可王葡萄当然不是个“节烈”的寡妇,她跟丈夫的哥哥好过,也跟兄弟俩好过。男人们都喜欢她,她只是自己舒服自己的,却让男人们觉得他们在她身上要发了狂。多年旅美的女作家严歌苓也喜欢她,新作《第九个寡妇》写的就是她,严歌苓喜欢她的“生”,也喜欢她的“躲”:14岁的时候帮着小丈夫躲鬼子;20多岁的时候帮公爹躲运动;老了,帮村里的年轻媳妇躲计划生育的白衣白帽。——在滚滚的时代面前,女人的策略就是“躲”,不管外头发生了多大的事儿,再躲一会儿,就太平了。严歌苓的《第九个寡妇》,依然延续了她对女性“第二性”的否定,和“母性与女儿性”的强调。

三联生活周刊:王葡萄这个女人很有意思,不管多大,总有双“七岁的眼睛”,看人直瞪瞪的,胆子也大,热闹,却又有点孩子一样的不谙世事。这个形象是怎么创作出来的?

严歌苓:这个故事是我20多年前就听说过的,据说当时是中原一个大案。一个小寡妇把地主公公从死刑场上背回,藏在家里的红薯窖里,一藏20年。王葡萄这个形象则完全出自我的创作,综合了我很多年对于农村妇女的观察,包括我小的时候的保姆。所有的形而上,形而下的东西都集中在王葡萄身上,可以说王葡萄身上集中了我对女性审美的欣赏。

三联生活周刊:你在作品里把这种美形容为“生”,而在小说后的“跋语”里,评论家陈思和将她形容为“民间地母”。

严歌苓:对,我突出她的“生”。小说里有一句话是:“她的心是知道,但是她的心不告诉她。”她是说不出一个人或好或坏的人,但是她知道。她被一种直觉指引,她的道德判断和道德审美就是去选择谁,她有直觉,爆发性很强,她不知道被拒绝之后会有耻辱:我爱别人他们怎么会不爱我呢?有一种动物一样的自信,碰到每一个人都敢于接近,觉得怎么会不爱她呢?不计后果。什么事情已经出手了,才知道干了这件事。

三联生活周刊:你觉得这种“生胚子”很性感,而且你一再强调女人的直觉?

严歌苓:我要澄清,我的“性感”在英文里不是SEXY,而是SEXUALITY。一种触觉的,一种质感的,是可以闻见的,有体温的。我在美国感觉到,美国社会里,女人拼命要强调“性感”,各种杂志上拼命要体现出和美女作家们写得很像的,拼命地发出性的讯息的女人。我觉得这个一点都不性感。一个女人要完全对自己本性所含有的各种本性啊、母性啊、各种状态茫然无知的情况下才可能性感。王葡萄身上有母性和女儿性的结合,而且完全是下意识的。一旦有意识的话,在我眼睛里就已经负担重重,失去了那种可爱的东西。

三联生活周刊:所以你这次要写一个农村女人?但是我觉得,你写过的城市女人,比如扶桑啊、少女小渔啊、《白蛇》里的孙丽坤啊,都有这些东西。

严歌苓:这也不是我第一次写农村妇女,我在《穗子物语》里写过柳辣姐,在《白麻雀》里写过西藏女孩。她们在我心目中留下了很温暖的,很有生命力的感觉。我一直强调这种温暖,我觉得很多城市的女性让我感觉非常冷,心计很重。

你说的那些共性,总结起来是比较善良,有母性,少女小渔、扶桑、葡萄都是这样,迟钝、生猛,说得到做得到,有攻击性,不大有心计,爱起人来一个心眼。她们身上有我缺乏的东西。我很多思,敏感,对事物会有许多不同看法,然后自己跟自己辩论,所以我希望我的人物更健康些,更像史湘云一些。

三联生活周刊:那我可不可以理解成,你写这一个农村故事是对城市女人异化的一种抗拒?还是因为你更喜欢反差大的东西?

严歌苓:老农村的故事,我觉得那听起来还是故事,城市的故事我听上去已经不是故事了。我目前住在尼日利亚,是个“地老天荒”的地方。我好像从小就有农村女性在我身边生活,她们会告诉你很多事情,比如小孩的胎毛要剃三次。我们家现在有一个阿姨,她是云南人,跟了一个四川男人到四川挖煤,那是个苦的煤矿,九个里面死三个那种,但是她就是跟他好了。很多年以后想回家了才想到,她是私奔出来的,很难交代。她讲了很多,讲了她母亲,她母亲生了9个女儿,但是她父亲实在想要个儿子,就找了个小妈,她母亲非常忍让。我觉得这故事让我着迷。中国民间是有传承的,城市里没有。现在中国城市的故事和芝加哥、纽约都太像了,特别是越来越年轻的那些孩子,他们的生活在我看来越来越不中国化。远隔重洋,我就很想中国化,找到很中国的故事,没有被现代社会改变的故事。

三联生活周刊:但无论是扶桑、小渔还是葡萄,无论是农村故事还是美国故事,你都喜欢把她们放在一种“乱世”的背景下,喜欢让她们经历很多磨难。

严歌苓:因为如果没有这些境遇,她们顽强的,不知深浅的性格是出不来的。我写的都是底层的女人,她们必然是生活在危机重重的磨难中的。

三联生活周刊:但是很多人会觉得她们这种对危机不知深浅是一种麻木和不觉醒。

严歌苓:不麻木又能如何呢?大城市,今天提高觉悟去打这个,明天去打那个,打来打去以后怎么样,不是又回来了?我的一个老作家朋友叫李准,说自己一辈子中就写了一个逗号,不能走那条路到能走那条路。我喜欢王葡萄的地方,首先她是不进入重重概念,不进入骗局,不认识任何人,就是凭直觉活着。

三联生活周刊:你的小说里有一个细节很说明你的观点:外面在打仗,王葡萄从门缝里看去,看到很多腿。

严歌苓:这是中国女人看中国历史。这个细节来自李准太太跟我讲到她的《老家旧事》,里面写了很多她小时候的回忆。她说她小时候兵荒马乱的,她从门缝看出去,看到很多腿,上面是属于谁的不知道。这个细节给我的刺激非常大,我觉得,历史对于她这样一个十几岁的小姑娘,都是伤害的。无论是哪里的军队,都是外来的暴力。她从门外看到这个世界,他打过来了,他败了,他撤退了,他占领了,末了还是这个村子。还要打麻线,纳鞋底。

三联生活周刊:你的作品里对暴力和女性的关系一向敏感,这和你自己的经历有关么?

严歌苓:我总是能回忆起严凤英的自杀。当时她已经失去知觉了,身体插满管子,针管、导尿管,那个男医生就可以把她暴露在那里,让大家都去看。她是没有穿衣服的,光着的,这样一个任人宰割的肉体,被摆在一群可以去咬她的目光里。她是个被钉在病床上的标本。当时有一个电工,故意把烟头掉上去。

那时候才9岁,我去看她,守在门口,有人把布单揭开,我就放回去。我觉得很恐怖。当时我能感受到的是那种男性社会对女性的恐怖和莫测,围拢来,在你最无助的时候。

第二个印象是到了部队,一个小女兵,你能感受到部队是男性的群体。恋爱以后,受伤害的是女性,女性要承担所有的伤害,而男性会一起来攻击你。这种时候,又一次能感受到创伤。因为我是超级的敏感,所以才把这种经验永远永远融合在我的作品里,变成一种创伤性的记忆。所以很多人能看到我作品的阴影。

三联生活周刊:所以我觉得你的作品里女性和男性的关系是比较有趣的,拿这本《第九个寡妇》来说,王葡萄出场就没了丈夫,她对她的公爹像对父亲,对情人像对孩子。

严歌苓:是,我的女主角都比较健壮,男人都是有弱点的,但是我写得都比较宽容,尤其是在这部小说里,这几个男人,都有天真的、孩子气的、令女人去疼的一面,在王葡萄心里他们都是男孩子。其实女人和男人最好的关系,在我看来,女人要么就把男人当父亲,要么把男人当孩子。

三联生活周刊:那妻性呢?

严歌苓:像葡萄这样的人,她不取悦男人,不像那些小贱人一样,明明自己享受不到,还要假装。她很本位的,她该享受就享受,男人反而更喜欢他。我以为这是女人的妻性,很平等的。

三联生活周刊:你刚才说到女人看历史,那你觉得女人的历史是什么?

严歌苓:女人是没办法的,女人对历史的记忆就是关于情感的记忆。男人攻城略地,女人只想征服一颗心,最多是两颗心、三颗心。王葡萄的故事,也就是她的情感历史。

三联生活周刊:那你现在还想写什么样的女人?

严歌苓:我现在很着迷那些农村到城市里做小姐的状况,我做了很多调查,我想写她们。■