兵城时期的格尔木——每周出现一天的帐篷城

作者:三联生活周刊(文 / 蔡崇达)

( 勘探队员戴防蚊罩工作

)

( 勘探队员戴防蚊罩工作

)

从7个人开始

远处是整整一片狼的眼睛,“像灯光一样”围成一圈。后来担任了格尔木市文化局局长的王超林随着另外6名干部到达格尔木是1954年3月的一个晚上,那晚上他们彻夜未眠,赶着用芦苇把他们驻扎的地方围成一个小碉堡形状,“要不心里不踏实”。不过这过程也让他们胆战,“黑糊糊的,什么都看不见,在半人高的水草里走着走着,突然蹿出来黄羊或者野马,吓都吓死了”。

当时他们就带着只够吃3天的青稞馍馍和一顶帐篷来到鱼水河的一边——大概就在现在格尔木河东金峰路这一带。记者现在再看这里,是一片低矮破旧的房子,再难辨认当时的位置。

王超林说:“当时我们甚至不知道格尔木除了那些哈萨克人,还有其他人,只是听说,慕将军带领的西北运输队似乎也在这里。”事实上,当时运输总队驻扎在鱼水河西,他们则驻扎在东,隔了有两公里多。而且草足有半人高,就是搭帐篷,也几乎被草遮住看不见了。

最主要的是,“那时候根本没机会碰上。我们到的时候,他们都在路上;等他们回来,我已经在前往唐古拉山的路上了”。王超林对记者说。

( 格尔木因公路而生,因铁路进一步茁壮 )

( 格尔木因公路而生,因铁路进一步茁壮 )

当时王超林刚初中毕业,“算是知识分子了”。“那时候国家提出建设西北,说西北有丰富的矿产。当时整个西北局势还很不稳定,特别是青海,马步芳的很多手下,在马步芳被击溃后流窜到各地,割据一方抢劫过路行人和车队物资。青海虽然解放了,但还没有真正和中央建立紧密的联系,所以就向国家要干部,帮助建立行政机构。河南和青海有对口关系,我们一批总共十几个从河南被招过来,1953年5月到西宁培训了半年多就分配到青海各地。1954年青海海西州成立,管辖从柴达木盆地到唐古拉整片地区,当时州府选来选去临时设在格尔木,这或许也和慕生忠当时向中央汇报要从格尔木修往西藏的公路,而且要把这里当做大后方有关吧。”王超林说。

他们把行装卸下时候,发现这里唯一能借着月色看到的是远处在河边扎营的哈萨克族人。“这些哈萨克族人原本不是住在这里的,这片领地在清朝时候划给了蒙古族人,只不过后来这里天气恶劣,蒙古人纷纷逃跑,到最后蒙古28个旗,有的旗底下就一两户人家,整个格尔木地区简直像个无人区了。”

( 野餐中(右一为邓乃恭) )

( 野餐中(右一为邓乃恭) )

王超林他们到格尔木建立政府的时候,实际上除了正副书记,就是两个医生一个警察,还有他和另一个工委。他们带着满满几包物资,他们的任务是要给当地人民宣传党的政策。

王超林记得第二天醒来时候,和他年纪相仿的另一个人都“傻住了,问这怎么生活”。吃饭的时候,就是一人一个青稞馍馍,一杯茯茶。“我那个同事拿着这些东西就呆滞地往外面走,我不放心跟出去,一个大男人,攥着馍馍一个人在抹眼泪。”王超林印象很深刻。

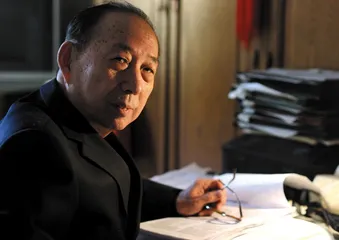

( 邓乃恭他们那批科学工作者不仅给格尔木带来了生气,也发掘出宝贵的矿产,从此格尔木除了交通之外有了另一个发展动力 )

( 邓乃恭他们那批科学工作者不仅给格尔木带来了生气,也发掘出宝贵的矿产,从此格尔木除了交通之外有了另一个发展动力 )

“那时候国家要求我们自己解决吃饭问题。这个地方没有什么东西,吃完馍馍,我们一开始就刨些野菜,后来很长一段时间吃鱼。当时在高原上,水里的鱼看见人就特别亲切地往人出现的地方靠,我们只要随手一打,就好几条。”

因为需要水,他们驻扎在河边,但因此蚊子也特别多,“高原的蚊子有蜜蜂那么大”。晚上风特别大,“我们的帐篷好几次差点被风刮走了,想了想,就临时挖个洞,挖个半人高,里面整平,上面铺上红柳根,洞口周围叠上一些红柳根,像个小碉堡一样——这就算是住的地方,防风也防蚊子”,这是格尔木最早的建筑。

( 从帐篷到地窝子,格尔木人见证了格尔木从无到有的全过程

)

( 从帐篷到地窝子,格尔木人见证了格尔木从无到有的全过程

)

那时候他们的工作是,“一早分成两队,各带一个医生,还带着粮食和党中央送给各族人民的纱布等物资,以驻扎地为圆点,四处走,看能不能碰上人家,碰到一个是一个,送粮食、纱布,宣传党的政策。到了下午,就估摸着时间往回走,“当时的格尔木地区是一片荒漠,没有任何标示方向的东西,而且沙丘也会移动,靠的就是太阳的位置判断方向,趁着落日前赶回营地”。

“格尔木可能是中国最大的市了吧,我们当时管辖的地方从西边的柴达木盆地到可可西里往南的唐古拉山脚,所以后来每一次出发就要两个多月才能回来,两个队就一匹马驮着物资,人都步行,走一个地方,挖点野菜打点猎这样充饥。”“说了丢脸,”王超林说,“当时我们每个人身上,随便一摸,都能摸出一把虱子。”

后来他去了趟唐古拉山,回来的时候又来了12个人,那是派过来的第二批工作人员。他们也同时带来了一个消息,过段时间,地质部、燃料工业部、石油部、中科院组成的浩浩荡荡的勘探大队即将分批到来。“当时我们特别兴奋,想着如果他们也留在格尔木,那就热闹了,所以我们就策划,给他们一个惊喜,讨论来讨论去,决定弄个锣鼓队欢迎他们。不过想想一个锣鼓队需要多少人啊,所以我们几乎全都动用上了,不管什么书记不书记,也不管是后勤的还是要四处去做宣传的工作人员,每人发一个要么锣要么鼓,大家就在那片荒地上扭开了。”

每周出现一天

王超林他们锣鼓队并没有白练习,1954年底果然有一批人驻扎到格尔木。王超林他们手忙脚乱地迎接了他们,“他们是地质部的人,告诉我们在茫崖那边发现有油苗子了,所以国家决定明年开春就派大部队从格尔木往西更详细地勘探一次。他们当时还说,那可能会是好几千人的队伍”。

“真正热闹是到1955年开春,地质勘探队聚集来了,他们驻扎在现在的金峰路这一带,离我们不远。他们的车一停,卸下很多物资,带队的队长喊声搭帐篷了,一排排就起来了。”邓乃恭就是那时候去的,“我们从西宁开了7个车去,总共7个分队,每队10个人,我是第7分队队长,后来去的还有燃料工业部石油管理局和中科院的人,分别从不同角度对柴达木进行勘探,当时的口号叫做‘围攻柴达木’。”

“他们勘探成员中,还有苏联过来的专家。有老专家,也有刚毕业的小专家,有几个苏联女孩子还穿着高跟鞋,在格尔木有点沙化的地面上,走一步陷一步,大家看着就乐。不过谁都不敢说,为了给苏联专家解闷,他们勘探组的人提出说要跳舞。”王超林说。

邓乃恭记得很清楚,“我们用车发电,然后拉起车上的电灯围成一个圈,大家就唱着歌一起扭。”“那可不仅是好玩,领导当时是要我们把这看成政治任务,说要让苏联专家开心,要让这地方以后还有人想来,所以即使不会,也全都要下场,反正跟着乱蹦。还有个意外的作用,就这么闹几个晚上,狼啊、野马、黄羊全都被吓着,不敢再靠近了。”

其实那时候,格尔木还只是一个中转站。“我们当时就是要找一个地方,公路能通,又最接近柴达木盆地,这样可以源源不断地把物资运到这里,成为一个提供后勤的大基地。”邓乃恭说。所以闹了几个晚上,每队人马就各自领着任务去了,“一般也就星期六、日回来补给一下。”

而河西那边,早在1954年7月就迎来一个汽车团。当时青藏公路快修完了,“一开始是一个团,再来是两个团,到青藏公路正式通车后,就有三个团的人经常在这儿,所以这边1954年就建立了收音站。有收音员1名,省里配5灯直流收音机一台,每天晚上抄中央人民广播电台的记录新闻,油印成小报”。

当时也开始有了商店,很小,就一个帐篷挂着一个牌子,卖的是牙刷、毛巾等很少的几样日用品,但已经足够让王超林他们“羡慕不已”。

真正热闹起来是1955年,因为青藏公路通车情况良好,国家很多到西藏的物资都通过这里中转,开始多打了几口地窝当仓库,河东开始有商店。“1955年国家又组织了几批干部过来,紧接着组织很多知青到这里垦荒,这里的地当时根本不能种东西,还是盐碱地,就组织人改良土地。一开始是灌水,把盐碱排出去,然后不计成本地种,听农场的人说,地会越种越好。”

于是河西这边,“人口就有好几千了”。王超林的记忆不很清晰,“因为直到那时候,还算是个兵营,很多情况都保密的。”但是他看到,在河那边,一排排帐篷,排列得很整齐,后来甚至有点柏油路了。“那条路让我们很嫉妒。”这条路,就是现在西格办医院前的路。

“要运送物资,所以有仓库,有商店,有了汽车团,有了修车场,到1955年后半年,开始有邮局、有银行,1955年7月还开设了新华书店门市部——不过都是帐篷,都在那条路上,这应该算是格尔木第一条街道了。”王超林说。1955年,还因为书店、商店、银行、汽车修理厂等要时常补充各种物资,公路局开通了西宁至格尔木班车。不过就是不定期的,人多了,约定一下就走,用卡车充当客车,乘客用自己的行李作椅子,每次乘客25~28人。1956年条件好点,改用解放牌卡车,每次可以搭乘38个人,两日到达。

“1955年青藏公路管理局还建了放16毫米电影的电影院,有5名工作人员。第一部影片是《董存瑞》。”王超林记得,“这个电影院有两个作用,一是为驻扎的士兵们看电影,还有就是给周围的哈萨克族人民宣传党的政策。当时蒙古族、哈萨克族很多人从很远的地方骑着马过来,就是为了看电影。不过他们当时根本不懂普通话,看不懂对白,所以每次播放前,管理局就会让一个人先上去,用少数民族语言,讲给他们听,大概是什么故事,然后才放映。那一年大概放映了41部电影,放映了117场,简直是轰动一时。”

相比之下,河东这边就显得寥落了。当时河东就是格尔木工委,没有其他单位和人,河东设施就有点自娱自乐了。1955年末我们也开始有了露天电影放映队,不过这个放映队要时常跟着我们下乡,也不是固定的。1956年,国家组建格尔木市委,拨款在我们扎营的地方建了一座土楼当办公楼,而且还按要求,建了几座土房子,当做文化馆。

“河东1955年还有个大项目,”王超林开玩笑说,“我们搞了个砖厂,还有照相馆。当时很多人担心婚姻问题,不过上面领导在安排到格尔木工作的时候还特别注意比例,渐渐也就促成一对一对。我们当时要求来一个制砖的机器,一对成了,大家都一起干活,帮他垒一座冒出地面的地窝子,然后照一张照片,喜气洋洋地算办成了。1956年,我们甚至还有了个百货商店——这是让周围农场和工委的人买东西用的,有两座地窝子大,有个很好听的名字,叫做共产主义姐妹商店。”

“不过河东人太少了,基本上还是服务对面的部队战士的,而对面的战士大部分又属于汽车团,分成两队,轮流两周就回来一个星期六。当时我们的工作是要经常到下边去,我们一般也掐时间在星期六回来,所以整个格尔木就是星期六人多热闹,星期六一过,除了那些土房子留下来,那些活动帐篷也被带到路上去了。”王超林说。

最明显的是河西,过了星期六,就只能看到沿着那条路的那两排对着的帐篷。老作家王宗仁就是第三批去格尔木的汽车团团员,他告诉记者:“当时一站一站是固定好时间的,我们一次旅途大概分成7个停靠站,每个站点有道班和一些物资,一般掐时间要在天黑前赶到站点歇息。因为我们车上载的有武器也有粮食,当时很多土匪,还有过路的不知道哪里的人,如果晚上没有停靠在站点,难免担心物资的安全。不管到得多早,即使你开快了,到那个站才下午16点,也只得呆下,明天再出发。这样时间就变得特别规律了。那时候河西的大部分居民都是汽车团或者是养护工。道路修完之后,那些修路工就分布在道路沿线负责养路,大概两周甚至一个月会回来一次,而汽车团则去一趟来回刚好两周时间,他们一般星期一出发,到下下个星期的星期六回来,所以就那时候热闹。”

王宗仁至今仍怀念那种生活,星期六早上吃部队统一蒸的馒头,然后洗完澡就上街溜达——也就是那条柏油路,最常逛的是书店,书店面积大概40多平方米,书不多,但是都是很好的书,大部分是世界名著。第二关心的就是邮局,看有没有自己的信件,然后到对面河东的文化馆翻翻报纸,去姐妹商店逛逛,回来的时候沿着河边走走,到了晚上就看电影,看完睡觉,第二天又上路了。

他们一上路,格尔木又回到了安静。■