不意外·《撞车》

作者:三联生活周刊(文 / 卓别灵)

( 《撞车》海报 )

( 《撞车》海报 )

这是桑德拉·布洛克在《撞车》里的台词:“都是我的错,我知道这早晚得发生!可是如果一个白人看见两个黑人朝她走来,她转身走开就一定会被认为是种族主义者。我没这么做,10秒钟后就有一支枪指到我面前!”

在这部影片里,随处可以听到这样带有种族字眼的台词:我们黑人,他们白人,你们亚洲人,你这个墨西哥人……整个美国的社会冲突都由片中无主次之分的十几个角色告诉给我们,不管他们代表什么种族,不管他们是警察还是罪犯,有权势还是没权势,他们全都是一些问题的受害者,但同时,又是另一些问题的制造者。

很多剧情简介告诉我们《撞车》开始于一场普通车祸。其实不是,整部影片开始于一起抢劫案。几年前居住在洛杉矶的编剧保罗·哈吉斯被两个黑人青年抢走了汽车,由于车钥匙上带着家门钥匙,他回家后的第一件事就是请人来换锁。可是一种恐惧感突然袭来,如果锁匠是个拉美黑帮分子怎么办?他会不会把我的钥匙交给同伙?

在洛杉矶居住了25年,种族问题一直给每人带来压力和不安全感,哈吉斯也是其中一分子。“9·11”之后这种感觉更加强烈,而这次的抢劫案最终触动了哈吉斯作为编剧的职业神经。他一直在想那两位黑人青年的动机是什么,而他本人在这件事后的第一反应又会给别人带来什么,如果我们研究人的行为动机而不是结果,也许能为很多问题找到答案。于是,他把自己的经历写到一对检察官夫妇身上,增加了墨西哥裔保姆和锁匠的角色,外加那两个抢车的黑人青年,然后又像大树抽枝一样写出了与他们相关的十几个人物。只用了几小时,他就完成了几十页纸的电影故事,片名叫《撞车》。

《撞车》得了今年的奥斯卡最佳影片奖之后,很多人为《断背山》鸣不平,认为相比于《断背山》的含蓄和温情,《撞车》的戏剧冲突太强,巧合太多,手段太做作。

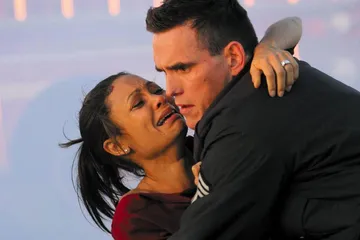

( 《撞车》海报 )

( 《撞车》海报 )

手段这个词很眼熟,它让我想起了另一部影片,库布里克的《发条橙》。

30多年前《发条橙》上映时,有位女影评人指责片中酒吧一景是对女性的狂妄侮辱,她说:“且看库布里克怎样侮辱咱们女人的身体吧!”然后把道具布景详细描述一番,乳房如何,双腿之间如何,比谁看得都仔细。现在想来,应该没几个人同意她的观点了,用台湾电影学者但汉章的话说:“库布里克当初可没想到这许多,事实上,《发条橙》尽管酒池肉林,却无一丝淫荡调情的气息,这便是手段和目的,大师与匠人的分野。”

手段和目的,在这里也同样可以用来衡量《撞车》到底是不是太做作。

《撞车》不是在讲一个有很多巧合的故事,但是把一个发生在一千万人之间的连锁反应浓缩在十几个人身上,巧合是必然的,但并不被角色完全依赖。一心想做好人的年轻白人警察失手射杀黑人青年,受害者即使不是另一个角色的弟弟,也同样给人震撼;波斯杂货店老板去报复墨西哥锁匠,锁匠在别人的戏中不出现,这场意外依然成立;而桑德拉·布洛克拥抱了墨西哥保姆,这也和谁抢了她的车无关。

而有时候,巧合又是必需的。白人警官冒着生命危险救出曾被她羞辱的黑人女性,从那一刻起我开始重新认识片中角色,才意识到这是一个没有反派的故事,没有人代表美德,也没有人代表罪恶,一如生活的本来面目。黑人女性需要这个巧合重燃对人性的希望,白人警官也需要这个巧合来救赎自己。

这些人物内心的转变并非来自巧合,而是来自他们自己的行为。只有我们的行为能改变我们的生活,这才是《撞车》要在我们心中撞击出的东西。所以你告诉我,这些是手段还是目的。

奥斯卡颁奖之前我还没看《撞车》,因为李安的关系,一心盼着《断背山》拿下最佳影片。看过《撞车》之后,觉得它的主题更符合美国社会的主流价值观,在这一点上《断背山》先天不足,输了也无话可说。至于说艺术水准,两部片子太不一样,很难分出高下。如果我是评委,可能会亲吻《断背山》的海报然后把票投给《撞车》。

《断背山》表现的是人生的苦和无奈,《撞车》告诉我们生活还有希望,而且这希望来自人类自身。《断背山》的苦没有把我看哭,《撞车》的希望倒让我哭了好几处,这令我有些意外。

哭不能说明什么,毕竟它不是判断影片的标准,但有时,哭会打乱标准。■