北京大学校园景观格局的变迁

作者:三联生活周刊(文 / 吕斌)

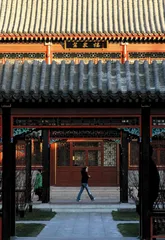

( 北京大学中国经济研究中心对文物建筑的修复,被文物部门认为是国内做得最好的

)

( 北京大学中国经济研究中心对文物建筑的修复,被文物部门认为是国内做得最好的

)

北京大学校园内曾有8座古园林,除3座已被彻底毁坏或改造,现尚存5座,燕园未名湖周边一带当年就曾是清乾隆皇帝赐给宠臣和的“淑春园”,今日未名湖的湖心岛和石舫就是残存至今的遗迹;还有清嘉庆年间惠亲王的“鸣鹤园”及庄静公主的“镜春园”,清道光年间奕的“朗润园”,奕的“蔚秀园”,寿恩公主的“承泽园”。

这些古园林为今日的北京大学校园营造了一种高贵和典雅的氛围。1920年,燕京大学成立,买到了淑春园和勺园故址作校址,由美国耶鲁大学毕业的建筑师亨利·墨菲负责校园规划设计,于1921年动工,1929年基本建成,最初的校园用地规模为40公顷。亨利·墨菲当初规划的燕京大学校园总体布局,基本上是参照20世纪初被称为当时美国大学校园标准模式的弗吉尼亚大学校园格局,即将建筑集中成组沿空间轴线展开布置的形式,而每一组建筑又采取了中国传统的四合院形式作为基本单元。但是在实施过程中,又将四合院的封闭围合院落形式改为开放式围合型,即三合院的形式,这种将建筑适当集中成组布置的开放式围合型空间肌理沿轴线展开的形式,具有很强的聚合力与开放力,是一种适合于交流的开放性空间。当时墨菲在校园内设计了主次分明的轴线系统,其中有两条主轴线。一条是从西校门为起始点,通过办公楼,穿过湖心岛亭,延伸到东面湖岸的东西向主轴线,另一条是以第二体育馆为起点,穿过现在的一至六院间的静园大草坪,越过山林,穿过湖面到达现在的红一、红二、红五楼与红三、红四、红六楼两组三合院建筑之间,并最后消失在北部园林区之中的南北向主轴线,这两条主轴线串联了三组功能和性质均不相同的建筑群。另一方面,墨菲在建筑布局上又很好地融合了中国的园林传统,充分利用原有的古园林山水,使建筑在园林中相依成景。1928年至1931年,当时的燕京大学又先后征得了朗润园、鸣鹤园、镜春园、蔚秀园、承泽园为教工宿舍福利区,同期还购得治贝子园为燕京大学农学系实习场地,即今天的“五四操场”一带。

1952年燕京大学与北京大学合并,结合原燕京大学校园向南进行了一次扩建性规划,奠定了如今校园的格局。20世纪90年代,校园建设也非常活跃,但在校园景观风格的继承与创新的尝试过程中,仍然留下了一些遗憾。比如像理科楼群的建筑风格与建筑体量,与燕园总体的景观格调相对照,总有些不协调的感觉,这促使我们重新审视校园空间,尤其是快速成长期校园规划建设的基本理念和价值取向。

北京大学未名湖周边及以北地区在2001年7月被指定为第五批国家级文物保护单位以前,长期以来就一直是北京市级的重点风景保护区,新增建筑的功能和形态都受到严格控制。北京大学在历史建筑保护方面做了多方面的努力,中国古代史研究所、中国经济研究中心、临湖轩、承泽园绣花楼及燕京大学时期建筑等一批修复与修缮文物建筑,都得到了国家文物局、北京市文物局的认可,评价为“国内做得最好的”。另一方面,自20世纪50年代以来,为了保护未名湖周边的历史风貌,几乎把所有的新增建设项目都集中在校园的南半部地区,导致校园南半部教学科研和学生居住都密度过高。同时,伴随快速城镇化的进程,近几年北京城市的迅速扩张,使原本位于北京近郊区的北京大学校园周边已逐渐被高密度的建成区所包围。北京大学校园北有圆明园遗址公园,东有城市干线道路——白颐路(中关村北大街)和清华大学校园,南有北四环快速路,西也有城市快速干道和世界遗产颐和园,在原址周边已没有再扩张的余地。

2001年7月北京大学“未名湖燕园建筑”被指定为第五批国家级文物保护单位以后,进一步增加了学科和事业发展对空间需求与可利用空间资源有限之间的矛盾。另一方面,燕园建筑文物保护区部分区域整体建筑风貌也存在不协调的现象,尤其是未名湖以北地区和蔚秀园内部的居住用平房区,存在1976年唐山地震后留下的大量私搭乱建的简陋临建,不但改变了原有景观和建筑格局,破坏了原有的建筑外观,同时造成了大量的安全隐患;部分文物建筑与非文物公房破损严重,基础设施十分薄弱,驳岸水系也有待恢复和整治。

大学要发展,如何在未来的发展中把握与传承历史的文脉,并有所创新,从而形成既有传统又充满校园活力的空间秩序,是北京大学校园规划面临的严峻挑战。■

(本文作者为北京大学发展规划部副部长 城市与区域规划系主任、教授)