盛中国:越简单粗陋,可能味道越好

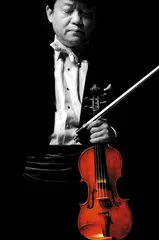

作者:王恺 ( 盛中国 )

( 盛中国 )

和盛中国吃饭,地点很简单就确定了,这位小提琴演奏家几乎整年在外地奔波演出,很少有在北京吃饭时候,而在北京吃饭,他始终不愿意离家太远,他们家楼下的“蜀南人家”和“大宅门”是他常常请客吃饭的地方。

“蜀南人家”属于那种高档住宅小区旁的中档餐馆,时值正午,生意好得出奇,服务员正在利索地翻台,等铺上了鹅黄色的台布后,盛中国才出了一口气,说,这样的桌布是他可以接受的,而他最抵触的是塑料台布和格子布。

餐厅深处有养鱼的水槽,因为是地道的川菜馆,所以有四川江团和人工养殖的中华鲟出售,都不算贵,68元一斤,这两种鱼都是盛中国常点的,有喜欢新奇的朋友来,就点中华鲟;而招待四川老乡,则点江团。更熟一些朋友则点一条鲈鱼清蒸。

点菜是按照他通常的菜单,凉菜是泡椒汁拌的木耳和“云片脆耳”,点后面一道菜,是因为刀工好,那些猪耳被片成不规则而极其薄的大片,泡在红油里,赏心悦目。

“我一般不点肉菜,吃着俗。”盛中国说,他点了酸豆角炒腰花和蹄筋煲,其实还是没有完全脱离肉的范畴,之所以点,是因为这两道菜味道浓腴,很对他幼年养成的胃口。“小时候,家里基本上是以川菜为主的饮食风格。”盛中国的妻子,钢琴演奏家濑田裕子提醒他,他喜欢吃的“鸡肉剁成沫”的那道菜还没点,他这才记起来,点了那道鸡豆花,事实上这不是鸡肉剁成的,而是鸡肉和蛋白绞碎成泥加上鸡汤蒸出来的,上面飘着几根绿色的豌豆尖,“这可是四川空运来的”。盛中国介绍。

最后,还点了一道5块钱的青菜豆腐汤,“汤是高汤,很鲜”。盛中国说自己只是看重菜质而不是价格,就算是请重要客人,也最多加点一道鸡汁鱼肚,“每盅20元,加上香菜和红醋,味道和鱼翅一样,干吗要玩虚的?”

如果是请外国客人吃饭,他会选择旁边装修更复古的“大宅门”,一个大厅里面装饰着人造大树、鸟笼和北京老照片的地方,之所以选择那里,是因为那里每天晚上有变脸、京剧之类的表演,“大家看表演就可以了,都不用找话说,大家都费劲”。他呵呵一笑。

菜端上来,他喝一大口无醇的冰啤酒,再吃一口菜,非常满足的样子。“酒是灵感的源泉。”他说,每次演出完后他犒劳自己的就是一大杯冰啤酒:因为医生已经禁止他饮酒,所以喝酒很少。而此刻选择啤酒,是因为此物可以冲淡口中的味道,使每道菜的味道不相冲,突然,他停下筷子,说腰花的质量又不稳定了。“酸辣味道中透出来一点点腰子味,这个腰子没处理好,肯定是换了厨师。”一直站在旁边的领班贪图省事地说:“盛老师,你嘴巴怎么这么灵呢?”不肯替他转告厨房。

现在在吃的快活上肯定比不上小时候了,小时候家里穷,但是父母亲都是好吃之人,父亲和母亲是在四川青木关音乐学校认识的,父亲是江西人,母亲是湖南人,这三个地方结合在一起,产生的就是一种香辣的家庭菜体系,所以我到现在口味还没有变化。别看父亲是中国第一代的小提琴教育家,任教的湖北教育学院、华中师范学院也都算高等学校,但家里一直很穷,父亲总是说,“吃是吃到自己肚子里的,穿是穿给别人看的。顾得吃就顾不得穿了”。

所以我们总是穿得破破烂烂的,有时穿件旧衣服都不好意思走出门。

可是即使穿的不好,吃也没好起来,实在是困难。那时候最好吃的东西就是父亲的朋友来看他时带来的东西:金黄色,外焦里嫩,不规则——是油渣,猪板油炼后的产物,我们拿到了那个报纸包的三角包,就一块块地捏出来吃。母亲特别善于持家,困难的时候没菜吃,母亲就把面条买回来调味当菜,就饭吃。没点心吃,她拿绿豆粉炒熟了,拌上白糖,然后用碗底压成一小块一小块的点心,我们拿出去吃,人家孩子都羡慕,父母亲给我们的教育是:物质再匮乏,也不能放弃对美食的要求。

后来到处演出,有机会四处吃了,我就养成了一套吃的理论,不过说起来也都是最简单的:比如一定要打包。这个习惯是在1983年养成的,那年我和刘诗昆一起到南美演出,路过旧金山,当地侨领要请我们吃饭,点了一桌菜。一个70多岁的老头吃完饭后要打包,我和刘诗昆交换眼神,暗暗偷笑,觉得这老头真小气。结果被他看见了,他说:“这都是我的劳动所得,不带回去是浪费的。”就这么一句话,让我彻底改变过来。

那次出去受的吃的教育还不止这个。到了智利,皮诺切克总统在演出结束后请我们吃饭,所有部长都出席了,也算是国宴吧。第一道菜是油炸的茴香馅的饺子,就开胃酒,然后是汤、冷盘和牛排,说实话,真没吃饱,但是下来后,我和刘诗昆都觉得这样好,热烈又简单,吃多少不那么重要。

还有一次安排我们上山观赏夜景,汽车开了几个小时,我们想这是到哪里啊?打游击啊?结果上到山顶,整个城市的夜景像一块块宝石似的闪光,那顿晚餐印象也深刻,当地村民用烤玉米和烤牛肉来招待我们,真是香。也就是那次回国后,我养成了吃得简单的习惯,还有就是一定要吃当地菜——官派菜最讨厌了。

什么叫官派菜?我到各地演出,被招待的最多是四平八稳的那些菜,一定要有鱼翅,一定要有几道海鲜,我不喜欢。吃要有个性,就是爱吗爱得要死,恨也恨得要死的那种吃法。我去各地总是找人介绍当地最特殊的吃的东西,在贵阳,别人给我介绍有家肠旺面馆,在一条小巷子里面,要走几百米烂泥路,要排几百人的队,我一听,就偷偷跑去排队吃面了,那上面的血和肠子真香啊。在武汉也是这样,有一家牛肉面一天只卖100碗,凌晨起来卖,接待的同志替我排队了,我跑过去,人家说,不要插队,因为谁插队那面就有可能买不到了,后来总算轮到我了。

我到哪里吃饭都不愿意要套间,越简单的小店,越粗陋的地方,说不定味道越好,比如在四川吃鳝鱼,一定要小店,带血给你炒在锅里。可惜在北京吃涮肉和爆肚没有站着吃的店了,那样吃才对劲。演出多了,我学会了照顾好自己的胃,这最重要。

还有一次,在四川一个地方吃饭,人家市委书记说,盛老师,喝不喝“差零”?我说什么“差零”,没喝过,人家说盛老师你怎么会没喝过,拿上来就是XO。我说不喝,咱们喝中国酒,人家又问喝五粮液还是本地酒?我说当然是本地,这么说也是尊敬当地人的意思,市委书记把手一挥,拿上一瓶酒,一打开,满屋子的香味。那酒挂杯,醇厚,黏稠,淡黄色,我都惊呆了,简直没喝过这样的好酒,结果拿起来一看,是“首长特供”酒,据说这样一瓶酒能勾兑几百瓶普通酒。那次一高兴,书记送给我六瓶,拿回北京后送给朋友了。

吃得最好吃的饭?不记得了,但是还记得那环境,烛光晚餐,所有餐具都是饭店专门烧制的,一套有几十件,像艺术品,朋友坐在对面,朦胧看不清楚,只看见对方的眼睛凹进去,轮廓像雕塑,桔黄色的桌布,两个人谈论的也是艺术——和谁?不能随便说。

最难吃的饭倒是印象深刻,就是飞机上的套餐。我经常坐的还是头等舱,那米饭难吃的啊,简直说不出来,糊成一片,菜也是越热越难吃。我还在想,这么难吃的东西是怎么做出来的呢?要做也没那么简单了。什么时候请航空公司领导去尝尝他们自己的飞机餐就好了。日本航空公司上面的菜就好吃很多,不说别的,荞麦冷面就很可口。我就不相信中国的航空公司不能找出几项适合冷食的菜和点心。

我是偶然当上北京营养学会美食分会的副会长的,有次《中国食品》请我写篇文章,我也就是说吃饭要注意节约,要打包,不要讲排场,登出来成了“音乐大师谈饮食”。结果又被美食学会会长看见了,拉我入会,我就参加了。这个协会很学术,里面营养学家很多,中国厨师出国比赛,里面的营养成分检测和证明都是他们开的,不过太学术了也不好,搞不起活动来。我太忙了,是个不够称职的副会长,要是我能够多些时间,会做一些品餐会,帮协会弄一些会所式的活动,两个月品一次,新疆菜请新疆最好的厨师来,四川菜就请四川厨师来。

现在和美食最沾边的活动就是做中央电视台厨艺大赛的评委,可是我不喜欢,那些菜太复杂了,讲究的是过程,而不是一般人家能照着学的,我走了这么多地方,吃了那么些东西,觉得能够让人吃舒服的还是最家常的东西,我老婆做的饭我就很喜欢。■