与翟永明 随黄公望 游富春山

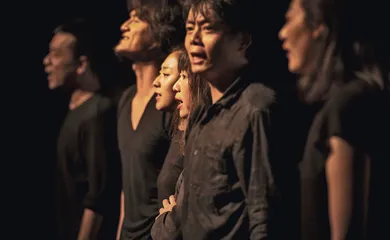

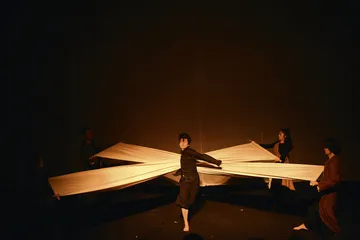

作者:孙若茜 诗歌剧场作品:《随黄公望游富春山》剧照

诗歌剧场作品:《随黄公望游富春山》剧照

“一三五〇年,手卷即电影/你引首向我展开/墨即景 缓缓移动/镜头推移、转换/在手指和掌肌之间/走过拇指大小的画题/走进瘦骨嶙峋的画心/我变成那个浓淡人儿/俯仰山中/随黄公望 寻无用师 访富春山/那一年,他年近八十/……”像是把玩一幅手卷,翟永明向我们铺展开她长卷的诗篇,三十节、八百余行。

以观《富春山居图》为线索,“在这首题为《随黄公望游富春山》的长诗中,诗人频繁地往还于当下与过去之间、出入于现实与画卷内外,以个人真实的和想象的行旅为主线,串联起当代生活中形形色色的蒙太奇画面,最终将横跨今古、时空交错的一幅宏大‘风景’,呈现在了读者的面前”。哥伦比亚大学文学教授商伟在其3万余字的评析中这样写道。

为什么选择《富春山居图》?翟永明在诗集中以注释回答:以它为素材,并不仅仅因为它是中国十大传世名画之一。另一方面,也是因为太多画作之外的因素附加在这幅画身上:艺术的、命运的、经济的、政治的。用长诗的容量对应长卷的容量,也是对中国古典绘画的一种致敬。她在诗中说:“一幅画的命运比它的创作者更有力。”

采访时,我又问了她一次,因为从她选择的这个入口,实在可见其写作的宏大抱负。用商伟的话说,这是“一个令人生畏的题目”。

她回答说,有时我们写东西也不一定都是有如此野心,也许就是一个灵感突然一下冒了出来。“在看画的过程中,目光游移,我觉得好像是黄公望在带着我走似的,脑子里就产生了这个题目,然后是结构。”从开始动笔到收束,翟永明用了三四年时间,她说:“我当时就知道这首诗一定是流动的。”于是,写作的过程也是流动的,她将此描述为一种卧游的状态,思考随创作产生又放入作品。

翟永明的书《随黄公望游富春山》

翟永明的书《随黄公望游富春山》

诗的结构也就在这种流动中慢慢搭建。一开始,它已经存在,但并没有那么庞大。诗人在一路上不断地填充,就好像如果没有陈思安在诗未完时就将其排成了戏剧,不会有第27节,如果不是悼念马雁的离开,不会有第19节,如果诗人没有去黄公望博物馆,那这首长诗又会失去一些。很多部分就这样在结构之外、现实之中产生,它们也许和长诗本身的关系不大,但和诗人的心境密不可分。这是诗人在最初的创作中,无法预料和建构的。

面对一幅惊世的山水长卷,诗人警惕着,不让自己陷入完全重复地谈叙黄公望所描绘的风景中,她要在其中书写的还有她及我们身处当下的风景。于是古今两岸的风景在诗中相互对照又彼此关联。商伟解读说:“两个部分以不同的形式交错展开:有时‘过去’和‘现在’被压缩在近似对仗的两句中,有时古人图卷中‘一步一景’的想象漫游与网吧屏幕的虚拟幻象错综交叠,蔚为奇观。而更多的时候,诗人的冥想为日常世界的事件、场景和联想所打断。屡次中断,但又重新开始,诗人的富春山之游构成了推进诗篇展开的基本动力和中心事件。”

《随黄公望游富春山》剧照

《随黄公望游富春山》剧照

这种构建让诗人在创作中感受到乐趣。“你找到一首长诗的时候,它怎么伸展,怎么发展,怎么让别人能够读的下去,一定要有一些结构上的处理,要有一些别的能够阐释你目前这个想法的体例,或者一些变化,尤其是语言。得有一个声音,是自己的、黄公望的,还是谁的声音?”

于是,她开始了自己的语言实验:诗中许多地方四字一句。在80年代的组诗《人生在世》中,翟永明也曾经这样尝试,一首短诗里用了36个成语。她在新诗里使用这类固定的、大家已觉最为烂熟的一类短语,是想要看看能不能让它们焕发出一种新的意义,并且与表现的主题相合相应。她在诗中频繁用典,戏仿古体诗,三言、五言、七言,以古诗为全诗收尾,对应古典绘画中的题款;做嵌名诗,“关山月可染/望云生雄才/何必醉天地/抱石袖手回”——五个现代山水画家嵌在里面。有时候,她用重复的诗句形成一咏三叹的效果,有时候突然横出一句古诗,节奏中断,消除顺滑的语调带来的疲累感。粗看,这些尝试像是诗人的游戏,实际上,是诗人以新诗与古典诗歌传统对话,探讨新诗如何运用古典文化资源,探讨新诗的音乐性与汉语的特质等等。

《随黄公望游富春山》剧照

《随黄公望游富春山》剧照

“我其实是想把这作为一个体例,古代的诗词也有很多游戏的成分在里面,也带有某种实验性。可能是我没有受过正规的文科训练,就有点儿胆大妄为,没有那么多束缚,完全是凭着对诗歌和语言的感觉。”翟永明告诉我,在这首长诗中,自己最想要达到的就是让当代的诗歌写作与传统资源里面最优秀的东西形成接续。“至少,我希望它是我写作的一个方向。”

翟永明热情于诗歌的实验,也包括让诗歌借用其他艺术形式来表现。很多年前,她就开始在成都的“白夜”酒吧里做与诗歌相关的各种活动,让诗歌与影像结合、与音乐结合,也尝试过将诗与装置艺术结合。2014年,陈思安提出想把这首诗改成多媒体戏剧,翟永明一口答应,当时,这首诗还没有写完。

在此之前,翟永明已经与诗歌剧场这种形式有过接触,但其实也并没有看过陈思安做的戏剧,仅仅知道她是在小剧场做实验。同意她来改编的信任,基于她们对于文学、戏剧、诗歌的理解有过很多朋友间的讨论。她很清楚诗歌一旦在剧场内呈现就要改变原有的节奏,要按照剧场的要求进行调整和改编。“我对这点是比较无所谓的,我觉得一旦你的作品变成另一种方式呈现的时候,它就是新的作品了,应该让它的导演按照自己的想法去处理它,让它成为另外一个跟你这个完全不一样的东西。因为一个是文字的,一个是图像的。”

去年9月,这部戏在北京朝阳九剧场演了三场,我错过了。今年重排再演时去看,听说相对第一版做出了极大的改变。它的表达方式和我们以往看到的诗剧不同,并不是将讲故事的口吻变成诗句的吟诵,而是根本就没有在讲故事。它意在呈现的是诗歌文本本身。几乎是没有人物关系,没有剧情脉络,没有由开端发展到高潮和结局的线索。诗的情绪在很大程度上都是依靠演员的语调和肢体表达出来。那么,问题出现了。

当导演陈思安已经把这首800余行的长诗倒背如流的时候,她发现,演员们不读诗,当他们的生活已经因为排演这出戏而与诗歌纠葛在一起的时候,他们实际上并不读诗。她开始用一种很多人都不再使用的方式排戏,一个半月,演员每天只有身体训练,剩余的时间要听她和诗人周瓒一节节一行行地谈这首诗,包括对诗的思考,和关于诗行背后的故事。

而对于演员来说,从文本出发去抓取内在的节奏感和情绪并不容易。第一轮演出结束,陈思安在闲聊时略带沮丧地向诗人说起了这件事。翟永明觉得:“这很有趣,可能你做的事情是和诗歌有关的,但是并不读诗,诗歌完全是一个概念。”于是,她将它作为一个时代的特征,写进了诗里,在长诗最初设立的结构外作为第27节出现——“他们不读诗 导演说/他们都不读诗 但是/他们互相拉扯进诗歌内部/上天入地/胡乱抛出那些正待起飞的诗行/……”“就像一个连环套,思安告诉我这个,我把它写成诗,最后思安又把它排到话剧里面去。有一天我就问她,那不读诗的那个演员还在演吗?思安说,我就安排他演那个角色。”

第二轮排演时,陈思安将这一节“他们不读诗”与第17节里,诗人关于写一首古诗与写一首新诗的独白交糅在一起。诗人的角色从纱幕中走出,字斟句酌地阐释着自己的诗学观点。演员趴在一片黑暗的场地中,口中同样念念有词。他们念着手机屏幕上的淘宝链接、心灵鸡汤、星座分析、朋友圈里的新鲜事,众声喧哗中,他们的脸被屏幕映出一片荧光。就像我们每一次在暗场中观影看戏时,席间总会出现的不和谐的光亮。

陈思安说:“这个戏结束之后,我和他们交流,虽然作为台词这首诗他们已经背得滚瓜烂熟,在生活中遇到一些很贴近诗的时刻,他们会想起那些诗句以及表演当时当刻的心境,但是他们依然不读诗。”

写诗没有禁忌

——专访翟永明

翟永明

翟永明

采访翟永明前一天,北京师范大学举办了一场翟永明成为其驻校诗人的入校仪式,进行了4个半小时的有关其诗歌写作30年的研讨,我们的话题就由此展开:

三联生活周刊:昨天的研讨会题目设立得很大,回顾你30年的写作。你觉得现在是一个合适的进行总结的时间点吗?

翟永明:当然不是。这仅是作为驻校诗人的一种仪式,之前西川和欧阳江河驻校的时候也都有同样的讨论,就好像成了一个传统。我觉得我现在就总结有点太早了吧。我倒是觉得写作到现在应该有一点新的东西出现,否则还那样写就不太有意思了。因为可能每一次写作的转变也好或者什么也好,持续一段时间就疲惫了,你的写作也疲惫了,你对你的写作的敏感程度也疲惫了。你还在那儿写,你觉得你在往前走,实际上是在后退。

三联生活周刊:在《咖啡馆之歌》之后的一段时间的写作,你的诗歌相对早期的创作,语言上更接近口语,这算是新的尝试或者特意的改变吗?

翟永明:语言偏口语,或者是比较平淡,是因为我希望能够有各种各样写作的体验。用我早期的那种语言写得比较多了之后可能自己就觉得有一些晦涩,或者过一段时间我们回过头看以前写的东西都会觉得有一些问题。这个时候就希望能够改变。有的东西时间久了就成了惯性,要改变其实是很困难的,有的时候需要一个矫枉过正的方式才能把过去完全地推开,完全按照一种新的方式来写,然后再慢慢调整。

三联生活周刊:你会在乎别人把那一段时间看作你写作的停滞或者倒退吗?

翟永明:我觉得无所谓,你要在创作时做出一些改变的时候,改变了别人对你的期待,别人就会觉得不好。一个人写作那么多年,肯定要在写作过程中增加一些有兴趣的东西,它吸引你不断往前走,这个是比较重要的。不能老写一些写出来肯定完全没问题的诗,也许写出来一些有问题的诗,它恰恰推动你不断往前走。

我有时候就在想,中国的语言真的是非常有意思,比如说“进退”、“成败”,或者是“取舍”,两个老是连在一起说,我觉得是有中国古典哲学的东西在里面。有时候进就是退,退就是进。有时候你往后走一步,是为了更好地向前,完全没有舍,你也不一定会有取。我是这样想的。所以我不太在意成功失败或者是不是退步,因为重点都不在这儿。

三联生活周刊:在这首长诗里,你想要达到的是什么,重点在哪儿?

翟永明:最重要是想在诗歌语言上达到和之前写的一些东西有点儿区别,在语言上有一点进展。我小的时候很喜欢看中国古典诗词,那个高度现代汉语很难达到。但是我觉得我们在写作当代诗的时候,那个传统真的是一个巨大的资源。我们应该从里面汲取一些东西。我特别想要做到的是这个,当然我不能说我已经做到或者没有做到,我只是有这个想法。这个非常非常难,古典诗词里面有很多是规定好了的东西,你把它用在今天,真的是比较难,有的时候会比较生硬,我希望能够部分地跟我们传统资源里面最优秀的东西有一些接续,能有一部分融入到当代诗的写作里,就很不容易了。至少,我希望它是我写作的一个方向。

三联生活周刊:你所说的古典诗词里面规定好的,是指什么?

翟永明:是比如青山是什么,绿水、红颜是什么,小桥是什么,都有它的典故在里面,挪到今天来用的时候,那种东西是很强大的,“小桥流水人家”一下就想到马致远,它意味着什么?这跟当代诗的语言要能结合起来,会改变它的很多东西。

三联生活周刊:我们以往总是谈论新诗和古典的断代,这种传统的接续是不是意味着我们最后很可能发现,新诗实际就来自古典?

翟永明:我是觉得新诗毕竟还是年轻,没有建立一个比较成熟的表达方式。虽然我们都写了那么多年,但还都是在做一些尝试,希望能够把当代语言的方式,汉语的特质完美地呈现出来。所以我就觉得你做这样的一种实验的时候,肯定有一个宝库,要把这个资源和我们现在语言的表达习惯和方式有一个比较好的融合,让当代诗歌语言更丰富。

我不是研究者,只能从写作者的角度来讲。新诗这么多年,已经有很大的改变了。比如徐志摩写的和我们现在写的已经差别很大了。这100年新诗还是在不断往前走的,我想象在他们那个年代,确实写新诗很困难,因为他们受的是传统文化的教育,但是突然要创作一种新诗的表达体系。我们现在回过头看那个时代一些人写的诗,可能觉得写得不怎么样,甚至写得很差,可是他们怎么那么有名?其实就是因为对他们来说那个还是很艰难的,而且传统文化影响很大,想有一点点改变都很困难。刚刚开始,因为传统太强大,更多地要向西方吸取经验,所以似乎完全断开了传统的影响。当然也不能说“完全”,其实有很多当代诗人很早就一直在做把传统的诗歌精髓保留在新诗的实验里,有很多诗人在做这个努力。

三联生活周刊:你总是说你不是文科生,所以写诗没有禁忌,你觉得写新诗应该有禁忌吗?

翟永明:比如我80年代写作的时候,觉得有一些东西是不应该进入到诗里面的。诗歌从大众的层面来讲,应该表达美好的东西,所以到现在有很多人不喜欢新诗,就是他们觉得诗应该表现美,不美的不应该在诗里面出现。当然,什么东西可以在诗里出现,什么东西不可以在诗里出现,我不是在这样一个层面说。90年代的写作中,我开始处理这个,比如以前我觉得新闻不能在诗歌里出现,所以在写《关于雏妓的一次报道》里我就故意想要打破这个对自己有一点束缚的东西。之前我肯定觉得这个不能写,很多现实的东西放在诗里会完全没有诗意。后来我就去想诗意是什么东西?我们周围的任何东西都可以成为诗意,是有没有写出诗意的问题,你不能说它本身没有诗意,这个是我的一个改变。

三联生活周刊:除此之外,在90年代前后你的创作还有什么改变?这个问题总是听别人谈,你自己怎么看?

翟永明:其实关于和中国古典传统资源的融合(的尝试),在90年代就有。在美国的那一年对我比较重要,我对中国古典绘画的认识是从那个时候开始的,因为当时在国内根本看不到,比如说中国最好的绘画。那个时候如果我们去看展览,那一定是现代艺术,很难看到传统绘画,报纸上,杂志上更没有,基本上是一个空白。我是在大都会博物馆第一次看到中国传统的绘画,这个是很搞笑的。从美国回来的写作,就开始了(那种尝试),当然有一些是和戏剧有关系的,比如《脸谱生涯》啊,在语言上有一些古典的味道,可能是最初的一种尝试,一直到今天写这个,其实是有迹可循的过程。

三联生活周刊:这首长诗里面有什么是之前没出现的尝试?

翟永明:那就是......一首那么长的诗。以前我写《女人》已经觉得很长了。很多人跟我讲当代诗不应该是长诗的形式,或者说中国语言不适合写长诗,有很多这样的说法。

三联生活周刊:但你似乎就是比较偏爱长诗。

翟永明:我也不知道我为什么那么偏爱,第一个《女人》就20首。当然那时目标也比较明确,就是我去写一个主题,能出成一本诗集。这个和国外的概念有点儿像,他们一般都是出一个诗集,很薄。但中国比较少,国内喜欢大杂烩,从你开始写诗到现在一块儿都收进去。《女人》其实算一首诗出成一本诗集。后来可能是写上瘾了,开始想每年出一本诗集,我大概有差不多五六年坚持下来,都写的是长诗或者组诗。

三联生活周刊:是觉得短诗不足以表达吗?

翟永明:有的时候我有一个主题,写一个短的诗,好像是话没说完似的。当然写长诗也考虑,别人能不能读完?毕竟诗歌是一个比较浓缩的版本嘛,所以80年代我写的比较多的是组诗。

三联生活周刊:长诗一口气读完确实是一个问题。为什么还写那么长?

翟永明:挑战一下无聊感嘛,写的时候会觉得比较过瘾,就像我诗里写到的,写一首长诗就要谋篇布局,这个也是带有游戏性质的,我没有写过长篇小说,但是我想象也是这样,要结构一下。

三联生活周刊:身为女诗人,好像永远都逃不开要去讨论女性意识。你特别在这里写到了在这首诗中不打算处理性别问题,“正如中国古代绘画也并不出现性别的概念,但是,性别问题依然存在”。

翟永明:我是觉得,女性意识一直伴随我的写作,但是因为你表达了女性意识,是女诗人,你就是女性写作,是女性诗歌,我不认为把这些标签往我身上一贴我就是这样了。但是我也不反对我是一个女性诗人,不管我写什么题材,有时候就是一个女性视角,但不是所有的写作都只有女性写作。女性视角可以有很多可以阐释的空间,有可能一个男人也可以用女性视角——男性的女性主义者,他看问题的时候不用男性固定的眼光来看,这一个视角,不只是一个性别的角度。我的写作里面绝对有女性视角。第二谈到立场,我也肯定是有女性立场的一个诗人。 文学游富春山翟永明黄公望艺术诗人文化三联生活周刊剧场诗歌