古董盛筵

作者:李晶晶 约1850年 法兰西战士战马盔甲模型

(伦敦Peter Finer)

约1850年 法兰西战士战马盔甲模型

(伦敦Peter Finer)

1934年大英帝国全盛时期,英国古董商阿历克斯·G.刘易斯(Alex G.Lewis)和塞西尔·F.特纳(Cecil F.Turner)创办了格罗夫纳古董交易展(Grosvenor House Art & Antique Fair),这是历史最悠久,也最有权威的古董博览会。每年6月在海德公园旁的梅菲尔时尚中心——格罗夫纳酒店举行。这是唯一获得英国皇家赞助的博览会,包括玛丽女王、伊丽莎白女王、亚历山德鲁公主都曾莅临,多年来在展会中展出皇室收藏,英国皇太后还曾参与剪彩开幕。

在收藏家并不直接进入拍卖场的年代,古董展是社交圈的大事,每次展出都有奇珍异宝出现,对收藏家们而言,无疑是一次拥有神秘感和探索式的淘宝活动,以至于大家不惜排长队等待入场观看。除格罗夫纳艺术及古董博览会外,伦敦每年6月还有另一个规模盛大的古董博览会,奥林匹亚艺术及古董博览会(Olympia Art and Antique Fair),历史亦长达41年。

古董展有别于拍卖会的形式。拍卖行主要集中在指定艺术家的作品,而博览会一般多由古董商创办,旨在为来自世界各地的艺廊提供一个展示及贸易平台,其展出的内容更广泛,提供一个让客人直接与参展商交流的机会。如上世纪创办的格罗夫纳古董交易展、本世纪最知名的荷兰马斯特里赫特举办的欧洲艺术与古董博览会(TEFAF)、伦敦大师杰作展(Masterpiece)、巴黎古董双年展、布鲁塞尔古董与美术博览会(BRAFA)等,都是由古董商或古董商协会创办。这些艺术古董交易展都有严格的审核制度,每年展览前数月开始,都会对所有将入场的艺术品,交由独立专家和专家委员会审核,以此保证质量和其真实性。于是不同类别的古董商会带着画廊中最好的藏品来参加一年一度的古董展,因此在这里可以看到各类顶级艺术品。然而没想到这种为古董商服务的模式受到了收藏家的欢迎。

古董展这种展销模式也传到了亚洲。香港在80年代(约1985~1988年)举办了亚洲最早的古董博览会——香港艺术博览会(HK Art Fair),当时由西方的古董商主办。那时香港还未有正式的展览场地,因此博览会在富丽华酒店举行,第一次参展单位不超过27个。香港典亚艺博创办人兼联席主席黑国强回忆道:“那会儿没有内地市场参与,主要还是港台地区及日本的古董商,还有住在香港的英国人、美国人。来参观的都是固定的老买家、老收藏家,以洋人为主,华人较少。因为主办方邀请的古董商大部分来自英国。”

香港艺术博览会当时限于行家跟行家之间的交易,同时存在一些东西方观念上的冲突,因此仅持续了3年便停办了。随着香港会议展览中心第一期于1988年落成,另一个名为亚洲艺术博览会(Asian Art Fair)的国际艺术展于1990年3月开幕,同样由西方人主办。从名字中的“Asian”可以看到其市场目标的针对性,可是同样由于观念问题,只办了3年便办停办了。

明末17世纪 黄花梨花窗书柜(研木得益香港)

明末17世纪 黄花梨花窗书柜(研木得益香港)

同时期黑国强到了美国,第一次以工作人员的身份参加了国际艺术古董展(The International Fine Art and Antique Dealers Show,New York)。“当时每年博览会期间我都会去给安思远先生帮忙,做了差不多有七八年的时间。我对博览会的第一印象就觉得原来古董经营也可以这么干净优雅,不用蹲在仓库里面天天搬东西,也不用像在香港摩罗街那摆地摊模式的经营。古董展可以走出去接触很多不同的人,背后很多不同的工种在组织这个事情,比如有搭建的工人、装饰、设计、公关,第一个现代化的经营观念给我很深的印象就是这么来的。”安思远(Robert Hatfield Ellworth)是美国知名的亚洲艺术古董商及收藏家,有着“古董教父”之称,黑国强在美国参加古董博览会并帮助安思远的过程中,学到了不少国外的生意经营模式。与此同时,博览会的形式更带给他极大的触动,他希望香港也有同类型的博览会,为业界建立一条新的渠道以带动生意及认识新的顾客。

黑国强1978年开始跟着父亲黑洪禄学习家具经营。最初从洗笔筒、洗盒子,给家具打磨、上蜡开始,黑国强做了整整3年。他说:“其实当时很不喜欢,觉得这些活儿太枯燥,人又懒。我爸有一个修理家具的工厂,我也不愿意去,总希望早点回家。”可是现在,黑国强每天不去工厂看看就觉得少了些事没做。他说,每个时期人的心态都会改变。

清乾隆 瓷器花瓶一对(伦敦Gibson Antiques)

清乾隆 瓷器花瓶一对(伦敦Gibson Antiques)

1999年,黑洪禄同意儿子独立开店。同年,安思远退出博览会,并推荐黑国强参加。由于有安思远的推荐,黑国强获得了最好的展位。单飞后的黑国强,以自己的名号“研木得益有限公司”去美国参加博览会。当时的美国处于最近几十年经济最好的时期,容易找到不错的客人。很多看展览的人都会询问,表示对中国家具有兴趣。黑国强说:“我们这个行业不管在内地还是香港都是保守做法,对东西总是藏着掖着卖,能参与的人也都有着千丝万缕的关系,不是亲戚就是朋友。而国外的古董店、画廊,则是公开化的,并且从大学请来教授或学者,从学术上进行讨论。所以当时只要有人愿意来咨询,都是对我一个很大的鼓舞。”

黑国强第一次参加博览会带去了10件左右的家具,在开幕当天就卖出一件黄花梨的大条案。黑国强回忆说:“当时开幕式快结束的时候,有一位太太来看家具,她问了很多问题之后很满意地走了。第二天我记得快闭展的时候,一位先生进来也是在看同样的东西,然后告诉我说,他太太昨天来看过,随后问了几个问题,思考了可能不到30秒,就问能否给一个折扣,我说大概10%左右。这位先生马上就同意成交了。这是我自己头一次谈成一个很大的生意,所以印象特别深,同时也让我更深刻地意识到,原来这种开放模式真的是行得通的。”

清康熙 竹雕八仙笔筒(伦敦Littleton & Hennessy Asian Art)

清康熙 竹雕八仙笔筒(伦敦Littleton & Hennessy Asian Art)

美国的博览会一年分春秋两次,黑国强从1999年开始,连续参加了5年。到2004年他决定不再参加了。“‘9·11’事件后,欧美市场开始走下坡,中国市场呈上升状态。”黑国强说,“家具不是主流,欧美客人富裕的钱可能拿去买楼或者是古典大师名画,家具多一件少一件无所谓。这个现象到2003年后尤其明显,再参加意义不大了。”此时,黑国强发现互联网普及,网上会出现很多资料,可是有超过一半都是不对的信息,先不说东西的真伪,光误传也会出现很多负面的问题。黑国强说,网络改变了我们这一行。逼着大家要站出来要不断地说、不断地推广、不断地介绍,让客人不要被错误的信息所误导。后来发现最有效方法,就是站出来,面对面,我跟你谈,我教你或者你问我。

黑国强当时在参加最后一届纽约博览会期间,就决定要回香港做一个纯粹的“香港制造”的博览会。2005年黑国强在香港创办“国际亚洲古玩及艺术品博览会”,希望为行家与客人之间建立起一个平台。在香港,博览会都被归为商业行为,政府是不会插手支援,一切都只能靠自己。对于黑国强来说,找展览地点是最大的难题。黑国强说:“头两届根本进不去现在的香港会议展览中心。因为香港很多年没有办过这种古董、艺术品的博览会,会展中心不确定你是否具有专业办展的水平和能力,不是有钱就能进。”

1748年 乔治三世洛可可银质水壶(伦敦Koopman Rare Art,制作者Thomas Gilpin)

1748年 乔治三世洛可可银质水壶(伦敦Koopman Rare Art,制作者Thomas Gilpin)

经过一年多时间的筹划,2006年黑国强正式公开宣布将举办“国际亚洲古玩及艺术品博览会”。就在消息宣布没多久,突然又冒出几家要在同时期做展览。虽然当时黑国强只有三个工作人员——他和太太,外加一个助理——可他并不担心。“有竞争是好事,但我不认为这是所有人都能做的事情。我的知识根源来自我父亲,我也有十几年参加展览的经验,两者结合才可能做成这件事情。”面对竞争,黑国强抱着非做不可的心态决定一搏。他说:“如果不行,我回去卖古董,也能赚钱,可能人生就没有那么大的乐趣了。”

黑国强有一个理论,独木不成林。他说,现在荷李活道古董街一直在萎缩,说难听一点,青黄不接。如果只有一个人做生意,是不会有人来找你了。只有大家好,这个行业才会兴旺,自己才能受惠。当然办展览我自己也有好处,比如说平常可能没来过我店里的客人,也来看我的东西,其实这种场合里不光是行家在竞争,买的人之间也在竞争,特别是这种供不应求的情况之下。

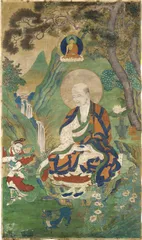

明 注荼半托迦罗汉,布本设色(伦敦及香港Rossi & Rossi)

明 注荼半托迦罗汉,布本设色(伦敦及香港Rossi & Rossi)

黑国强创办的典雅艺博第一届博览会只有17家参展商。且大部分都是黑国强与父亲在国外的好朋友。他们愿意来香港试试,同时也很习惯这种商业模式。黑国强也会有意识地去找相对专业的展商,比如罗伯特(Robert Hall)专做鼻烟壶,英国伦敦有专门经营佛像的行家,这样客人来了可以有的放矢地去找自己需要的东西。头两年黑国强举办了三次博览会,两次古董展、一次当代艺术展,都在湾仔华润大厦的展览中心里,香港会议展览中心每次都派来专业人士考察。

2008年,对于黑国强来说,算是一个跨越,也是对他努力的一个回馈——进入到香港地标性的香港会议展览中心,这在全亚洲来说也是顶级展览中心。参展商也猛增到100多家,同时邀请学者或资深行家,为公众进行免费专业讲座。博览会带来的成效日渐显现,一些古董可能在3天的展期内,在会场里易手四五次,交易极为活跃。还有很多交易在展览结束后一年的时间内仍会持续。

黑国强为典雅艺博的参展制定了严格的标准,接受参展的申请的时候会要求一个计划书,按参展商的理念、经营的品种来评估适不适合香港这个市场,然后再跟他们商讨并提供相应的意见。黑国强说:“我们希望要争取一个相对平衡的环境,量跟质是我们首要考虑的一个条件。所以我们背后有一个专业的团队去做一个评估。对参展商的选取,最简单一点我们叫声誉,他在这个艺术界里面的名誉、名声是怎么样。所谓1+1不一定等于2,可能互相之间的互动,不同的背景、不同的经验结合起来能达到一个1+1=3甚至是4的效果,过去很多非中国或者是非亚洲艺术品类的画廊跟古董店就很容易产生这种效果。”

2013年典亚艺博与伦敦大师杰作展跨出对外合作的第一步,签订合作协议,进行互换展览。因此在本次伦敦大师杰作展上增设香港馆,展出中国内地及香港地区艺术家的作品,这也是全球知名博览会中最先走出去的。而在同年10月,伦敦大师杰作展也带领十几家英国的顶尖艺术古董商参加10月在香港举行的典亚艺博。黑国强说:“我希望博览会走出去,并推广中国文化。香港馆意在从学术及历史文化研究角度向欧洲艺术界推荐香港与内地艺术家及他们的代表作,并以传承的维度与学术研究的态度,去展现香港独特的历史文化景观及中国传统文化的典雅气韵。因此在当时香港馆特意展示出两套中国清代红木家具,它们分别应用于麻将及礼茶,这是两种中国南方,特别是广东、香港一带,从古到今的重要平民生活方式。”

今年典雅艺博成立10周年,这是亚洲地区持续时间最长的国际博览会。在这10年中,通过博览会可以看到一些有趣的社会变化,参观者由最初欧美,及港台地区客人为主,到近年来内地客人占到近一半数量,参观者的职业由早期的制造业、开采业逐渐向现在的新兴行业及互联网行业转换,年龄也呈下降趋势。对艺术品的购买也出现多元化的趋势,10年前的客人只热衷中国古董、瓷器、家具、杂项,而现在欧洲艺术、日本艺术、东南亚艺术以及当代设计等都成为后起之秀。 文物伦敦香港瓷器盛筵香港会议展览中心古董安思远收藏