唱不完的青春

作者:葛维樱 高原

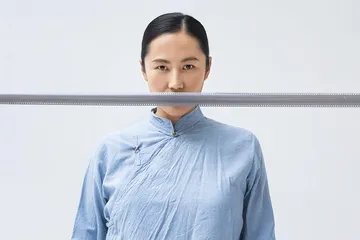

高原

摄影 / 高原

大概是五六年前,高原开始整理自己家里的照片。她请了一位助理帮忙扫图,然而照片太多,几次起心都没能坚持下来。比她更具主动意识的是高旗。超载乐队的高旗近些年采访了50位国内摇滚乐的核心人物,他自己拍摄的资料填山填海,理想是用口述史的方式把摇滚乐发展的历程做成纪录片。高原说太难了,“因为我们不是专业干这个的”。摈弃技巧却富有大量细节,随意视角甚至有些虚焦。中国摇滚乐承载的一代人的经历、情感,第一次通过高原的照片给公众带来了“在场”感。

这些完全“当事人视角”的照片,一经出版立刻轰动了音乐圈和乐迷以外的群体。

在高原的镜头里,这些中国摇滚先驱们呈现出大众从来没有见过的真实一面。“当一个人有过经历、有过得失以后,才容易变得迷茫。走过那么多的路,一直在寻找答案。可太多的事情没有答案。”

青春

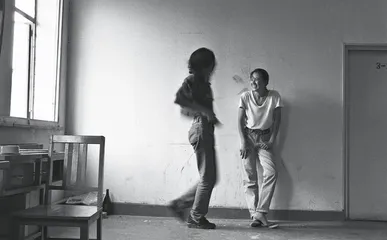

高原和史雷在中央工艺美院走廊里交谈。史雷最初和施润玖一起为摇滚音乐人拍摄MV (摄于 1993年)

高原和史雷在中央工艺美院走廊里交谈。史雷最初和施润玖一起为摇滚音乐人拍摄MV (摄于 1993年)

张楚第一次出现在路路面前,是1990年春夏交际。他脏兮兮的牛仔裤屁兜里卷着本书,书里插着一把牙刷。他们聊起这本书《布莱顿硬糖》,又聊到张楚刚刚出版的《西出阳关》,路路“心下顿时判断出他的不凡”。路路是高原最好的朋友之一,也是张炬的女友。

王小帅曾经问过高原,当时拍这些照片有没有“意识”。高原说完全没有,她在学摄影,正好有一个相机在手,就瞎拍着玩。这些照片除了少数为“魔岩”拍摄的工作照,大部分还在高原手中。“那几年我就跟个学生似的,不论摄影还是摇滚乐。”高原的经历和她的身份,把这些照片变成了绝无仅有,只属于她一个人的特殊作品。专业摄影师们没有她的青春经历,摇滚圈里的人又没人像她一样老是挂着相机。为她梳理了1万张图片的编者法满,自己很早就拍过不少摇滚明星,但一看高原的,他就觉得“没人能拍成这样”。这有点近似于小野洋子拍列侬,而高原已经离开了摇滚乐圈子。

何勇演出时兴奋之至,跳到了讴歌身上(摄于1996年)

何勇演出时兴奋之至,跳到了讴歌身上(摄于1996年)

“谁也没想到,那些照片20年后会公开出版。”高原成为摇滚乐大家庭一分子的机遇来自好友马红莲,被马红莲叫去看“她弟弟排练”时,“我才15岁。什么叫排练?”马红莲的弟弟张炬,是她最早认识的摇滚音乐人。后来张炬骑摩托车出意外,高原接到了马红莲电话。她至今仍然不能提张炬,一提眼睛就湿:“几个人在一起叫组合?我分不清吉他和贝斯,他就教我记住区别是四根弦和六根弦。”她首先感觉不是“喜欢”,而是“好玩,比去颐和园、北海有意思”。上世纪80年代的北京没什么玩的,“电影院放的片子不爱看”,去哪里玩就成了孩子们的问题。最早在外交人员俱乐部、马克西姆等地的摇滚演出,使那里成为偷偷混进去的小孩子们的圣地,买不起水,到对面新侨饭店喝饱再去。张炬叫她“老头儿”,说她不像其他女孩子喜欢三三两两聚在一起。她的朋友芷若说,小时候的高原是圈里出了名的大小姐。“刁蛮又任性,才貌双全,脆弱多疑。男孩儿们让着她、在乎她。”高原说那时候有事没事都在一块儿。“有个事儿会更好玩,没事儿呢,也得在一块。”交流看什么书,看什么片。“每天凑一块跟上班似的。不用一睁眼就想今天干什么,更不会想以后会多惨。”

从1990年她拿到父亲送的理光kr5相机开始拍摄,到1999年,是给她出书的Lens主编法满(也是书的编者)划出的一个时代边界。法满自己也是最早在大学里,听长发窦唯唱英文歌开始接触摇滚乐的。“我也拍过很多歌手,但高原的照片不一样。”高原的照片里,只有人,没有神。

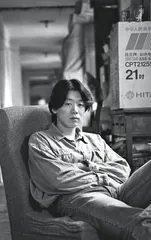

高旗。他在《再见,张炬》专辑中录制了一首《绿草如茵》

高旗。他在《再见,张炬》专辑中录制了一首《绿草如茵》

最初三四年的照片因为完全彻底的无意识,即兴的照片精彩异常,味道十足。人人在高原镜头下都轻松、自然、简单。她对我哗哗挥动大长胳膊,比画着把相机放在脚底下和头顶上按的样子,“就这么拍”。等到她正式学习了两年摄影课,才开始有意地想想,哎这个角度更好,挪一下,但也就仅此而已。“不加工,拍成什么样就什么样。那种东西就比较原始,比较真实吧!”

“那种活在纯粹中,或者认为那种纯粹可以指导自己”是张楚对90年代初的概括。那是在最好的时光里,真正自由的飞翔,也是真实的摇滚的生态。高原给我讲她跟着一个乐队去三、四线小城演出,晚上来了当地一群女孩,她一句话不说,都是长发、牛仔裤,人家叫她“小老弟”。她心里觉得特别逗,但终于憋不住去了女厕所,“把人家吓了一跳”。

1995年时的老狼。这一年他在中央电视台唱了《同桌的你》,推出《恋恋风尘》专辑

1995年时的老狼。这一年他在中央电视台唱了《同桌的你》,推出《恋恋风尘》专辑

显影

时间让一切显出了“意义”。“看我喜欢不喜欢这个人,看照片一下就能看出来。”拍摄的篇幅最大的是窦唯。最早认识窦唯是在北京月坛的马华健美操班上。“那时候我们好多人都去,一大帮人。班上姑娘多,大家一起心猿意马。你说那时候怎么那么开心呢?跳一健美操也傻乐半天。那会儿也不是因为有什么事做到极致才开心的,反而根本没什么目的,才开心。”

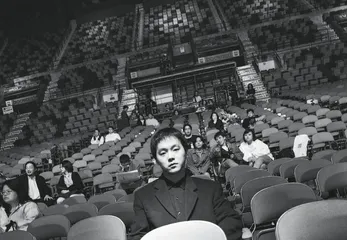

1994年,窦唯在香港红磡馆演唱会彩排间歇时坐在观众席上

1994年,窦唯在香港红磡馆演唱会彩排间歇时坐在观众席上

因此照片特别有温度。有一张是去香港红磡馆之前,窦唯和张楚在深圳等着过关的侧脸。《艳阳天》的照片也是高原拍的,她不做封套平面设计,只摄影。当时摇滚乐手的专辑还停留在乐手抱着琴,拍一张就做封面的年代。高原的照片本来也缺乏公开发表的平台,但“魔岩”最先看中了她的才能。“也没签合同,就给拍照片算是一个活吧。”法满说,摇滚乐手都敏感又有才华,但高原镜头里的每个人都是完全信任她的。

摇滚乐手既敏感又有才华,也最难信任人。这和明星想要表现给摄影师看的形态完全两样。很多照片中,照相机是不存在的,存在的是高原。有一张“魔岩”时期歌手休息时淘气的照片(1994年),窦唯作势要往贾敏恕鼻子里弹烟灰,脸上的表情丰富独特,甚至连镜头也在笑。“我们20多年前刚认识的时候,她就是一个小孩,刚学摄影,这个技术还在琢磨当中,并没有什么特别的想法,我们的状态是玩在一起,没有商业问题。”她和贾敏恕多年不见,“那影像停留在这一张照片的时候,我觉得不只是对高原,或者对在当时我们在北京搞这种秘密活动的朋友。”制作过“唐朝”、“黑豹”、周华健等多位巨星的制作人贾敏恕已是满头白发。

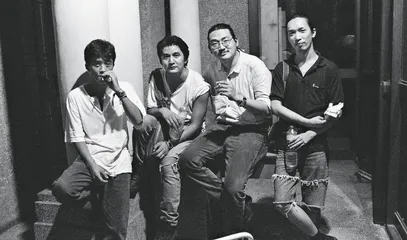

左起: 摇滚音乐人张楚、郭大炜、张培仁、张有诗(摄于1994年)

左起: 摇滚音乐人张楚、郭大炜、张培仁、张有诗(摄于1994年)

照片里有餐馆、路边、啤酒、抽烟,这些场景对于当事人到底意味什么?贾敏恕说:“1992、1993年的时候,我们都意识到一件事,步入专业。”贾敏恕看着一张自己接电话的照片,他当时正在为唐朝乐队与滚石唱片公司的合作工作。他想不起自己在电话里说什么,要不就是向滚石老板报备,要不就是“要录音的时候哥几个找不着了,不晓得在哪里喝醉了?”

唱片《艳阳天》的摄影给高原带来了非常高的评价。当时能发表摇滚乐照片的渠道很少,报刊杂志对于摇滚的报道虽然开放但并不多。贾敏恕说《艳阳天》的制作水平已经相当专业了,胜过“这个行业周边做同样工作的人”。高原的照片带着理想主义的色彩。“青春,就是没有可害怕的东西。”当时高原的相机也不完全代表魔岩,她甚至不算魔岩的员工,只是干活。看着暗房里照片一点点成型,“后来才喜欢上摄影”。她并不觉得拿着相机意味着“营生”或者“表达工具”,就是纯粹觉得有意思。1991年父亲给她报了中央工艺美院摄影班韩子善老师的课,后几届开始大量招收学生,出了不少名摄影师,但高原参加时只有三人,“师傅带徒弟,教研室没什么人,我们自己布景、打光”。老师教的东西也很实用,算最早的商业广告拍摄,“把毛玻璃垫在下面拍”。具备基本功的高原当时却很少把摄影作为“营生”。

“并不是为了专业而拍。我得从情感出发拍东西。”照片里有很多画面是私生活,而不是公开表演场合。“舞台上的真实性是有限的。”更多的照片是关于一起出去玩,闲聊,很放松的笑,这些是高原喜欢的。其实有时候把相机掏出来挺破坏气氛,她又不忍心了。“这个画面真好”是她对自己生活记忆的感叹,就想拍下来。她的大部分拍摄对象没有看到过这些照片,这次要公开出版很多人才第一次看到自己曾经的珍贵影像。

1994年魔岩演唱会在香港红磡馆的举行成了中国摇滚的标杆事件。同行的高原拿出了最近距离的照片,有一张是来探班的杜可风,站在彩排的张楚旁。吉他弦松了,张楚硬着头皮不敢停,最后越来越难受,只好道歉再唱一遍,底下掌声一片。对于香港演出的影响,张楚在意料之外。照片里记录的发布会上歌手的表情也是各行其是,几乎没有人对香港媒体露出笑容。当时何勇对香港记者说,除了张学友,“四大天王”都是小丑。一张虚焦的照片里,窦唯正在向何勇借火。至今何勇也觉得自己说出的是自然评价。高原拍摄的何勇在大街上对着个矿泉水瓶灌水。“我们的青春期没有受他们影响,大家都喜欢港台歌的时候,我们早就一心痴迷于欧美摇滚乐了。”

“魔岩”自己也没想到这次演出会造成那样空前的欢迎程度,第一场很多票都是赠送出去的。那是张楚第一次去香港,他强烈的印象包括狭小的街道、各种型号的车、各种风格的建筑。“也能看到他们挺人情味的一面。”比如李劲松,带他们去吃饭,厨师都是他的朋友。在现场高原能一下子肾上腺素飙升,“浑身发热”。“魔岩”在香港的照片一直是高原最喜欢的一组,一张照片里,窦鹏在香港弹一把新买的“马丁”,当时国内还没有这么好的琴,所以不知道新琴的音很不容易准,得使劲练才能让琴适应人。

当时香港的摄影记者穷尽所能做了一些近距离记录,但都拿不出高原站在后台甚至台上,散场时一大队人走路的那样不刻意的照片,大家在回程飞机上睡得横七竖八,都进入了高原的镜头。何勇回忆,演出完“人基本上就废了,就是累,精神就塌下来了。有点儿太投入了吧,而且歌又特别狠,不用元气不行的那种”。

走过魔岩时代以后的中国摇滚,尤其是“三杰”,在张楚自己语言里成了“三劫”。张培仁回忆这场没有知名度、没有事先张扬、不知道什么形式的演出居然是让观众们全都站着看完。“有个人边撕自己的衣服边大声喊叫,这人就是黄秋生。”结果因此主办方还挨了罚单。

摇滚乐队在西方摄影史上是很浓重的一笔,摇滚乐手照片的精彩与音乐并驾齐驱共同构建了摇滚文化。“我们印象中的摇滚乐手应该是什么样子?”是法满希望呈现给社会的,甚至有点“坏”的成分,而高原自己首先给书里的人都打了招呼,才能刊登。

活着

名和利接踵而来,摇滚乐圈逐渐散淡。之前高原和摇滚乐手们在一起吃饭,谁被人要个签名还要被大家乐一阵。这种改变非常巨大,尤其对于本来经济就成问题的乐手们来说。高原说,这个圈子她非常不喜欢,但喜欢的是里面的个体。演唱会之后很多人的境遇发生了变化,有人乍富,有人成名,有人沉沦,但在高原镜头下却“都该什么样就什么样”。

亲近的深入关系是高原摄影“平视”的关键。她说自己从未仰视过这些人,同样也从不审视。有些有“冲击力的照片”在法满看来特别好,充分诠释了摇滚的狂放不羁和极度自由,可是高原的身份也会起“悠着”的作用。高原会先为朋友想,“放出来不太好吧,人家都有孩子了”。书中选取了一张“老狼”的照片非常温暖。老狼坐在自家老楼楼道里的沙发上,稍微有点垂着头。很低视角地看着高原,甚至比高原拍《恋恋风尘》封面照还要更好看。老狼是她的发小。“是红起来还没变的人。”两个人住得很近。据说老狼因为最早富裕起来,常常请“大饭”,那个时候蹭饭的人多,呼啦啦来一大帮,也不知哪来的。高原说老狼“从没急过”。她去年请老狼帮忙出席一个活动,活动结束一起吃饭时老狼偷偷把账结了。“我说我的活动你结什么账?老狼急了:‘你一女的还带一孩子……’”

她看准了“演戏就靠演戏,唱歌就靠唱歌”的人。高原仔细想了想,这回出书,她的拍摄对象有5%没有同意。一方面她得意自己挺会交朋友,一方面又吐槽自己“也有失败呀”。她拍过许巍5年,也拍过汪峰5年。汪峰出现在书里还是给孟京辉的话剧做音乐时的样子。“我自己后来拍不下去了,没有新意啊!”她取消了合作。

“音乐上窦唯的才能在国内是无人能比的。他的确有天赋,任何一个乐器在他手里扒拉扒拉,随便就出声了,还是调。”1999年窦唯和朋友们即兴去地铁里卖唱的照片也很精彩。“不知谁的主意说卖艺去吧,在北京地铁2号线唱了一个晚上,挣了几十块钱。何勇是中途来的,抱着个阮。”

高原第一次公开在公众面前自我表达,是一款笔记本电脑代言人。短发造型加一点鬼马表情,这个本来是给朋友帮忙的小片子,在各种媒体轮播,一下子就把她的形象从那张演艺圈著名“关系树”里的主角抽离出来,变成了独立主角。她带女儿去看电影,电影播放前把她的广告一再播放,一点预警都没有,“我都傻了”。她的不好意思发自内心,后来一堆电脑广告找上门全都被她推了。“好像我成了IT女了,其实除了开机关机我什么都不会。”尽管如此,高原的性格让她很多年里活得很单纯,除了挣钱养女儿,她戏言:“本来我的人生理想就是当家庭妇女,带带孩子做做饭什么的。”转而又笑起来,“可是这个需要那个。”虽然她自称也没进过摄影圈,但摄影依然成了她的职业标签。

她出生在贵州,三个月大时她就跟母亲回到了北京的家。“我母亲是贵州人,我父亲应该是叫顽主。”高原说自己越长大越觉得像父亲。高原的父亲是上世纪80年代初电影明星高飞,中国广播电视剧团的演员。1980年他与栗原小卷主演《望乡之星》成名,是当仁不让的一号小生。此后和陈冲合拍《苏醒》,和潘虹合拍《寒冬》,却在当红之际急流勇退。高飞曾受访说自己无法接受出名后的负担,应酬和被人品头论足,“腿多长”、相貌如何。“你管得着我的形象吗?”

摄影、手工都由父亲那儿得来,父亲是北京骑龄最长的马主,家里有一大桌子的小改锥、榔头、刨等各种小工具。“我小时候看他做一根木棒,就是削很久削特别圆的。”她也从小爱用电线里的铜丝穿铅笔,做个小项链之类的,前几年她曾涉猎首饰设计行业,“千万不能叫首饰设计师”,她都是自己扣出来一个个小又拙朴的心形,才知道别的所谓首饰设计,只是画图纸,找代工师傅做。“设计师是这样呀?!”她就不卖了,依然自己做着玩。

直到现在,她也不会调度被拍摄者,所以没法拍服装大片。她觉得自己现在是干活挣钱养女儿。很多当红大明星在她镜头下坐立难安,手脚都摆不对位。而高原又对客套来往半点不会,不熟不了解对于她来说就是拍摄的坎儿。很多年里她不拍陌生人。镜头不撒谎,读者看得出来她喜欢谁。她拍摄前的沟通方式就是要把对方的音乐作品听一遍,可是用老朋友刘孜的玩笑话:“看得上谁呀?”最好对方不认识她,“当是一摄影棚来的小碎催”。但是人往往要把光辉甚至八卦往她身上套,“这就坏了”。

我以为这些影像的公开,是她和自己的过去拉开了一个距离,但高原说并不是。这些是她人生经历的一部分,她更像是要拿出一个交代。“去年三儿去世,今年王小京也不在了。”书背后的人名表已有8人离世,再不出,很多人可能都看不到这些照片了。“只能烧了。”她已经不太在意普通社会评价,连第一版的印数都不清楚。“时间这个东西它可以让美好更美好,也可以让悲伤更悲伤,所以有的时候你可能在看过去一张照片的时候,你真的不知道自己为什么当时有那种勇气,拍下来,我当时拍的时候,可能都没有现在这么难过。”她庆幸有这些照片,“活过,而且鲜活过!”

“诚实于自己的感受”是法满看中这些原生态影像的意义。高原直到现在依然“怵”着。在中国最著名的明星八卦图里,她安心于做一个最没有话语权的人。并肩走着,她轻盈得像个刚打完球的高中学生,挺拔舒朗、生气勃勃。“我有时候拍明星,说真的,还不如他们自己拿手机拍得好看呢。”纯挣钱的活儿她干得中规中矩,不给演艺界的光环添砖加瓦。“(明星)是不是一吃喝拉撒睡的大活人?”接受不了“男神”、“女神”,甚至明星摄影师这个职业本身是值得怀疑的。“喜欢一个明星怎么能不接受他本来的样子呢?”她发现现在“粉”的方式是喜欢某一点就只看到某一点,真实反而不被接受了。探讨了半天“脑残粉”,综艺节目和大众流行文化里的“造神”和“去神”,她突然问我:“你说是不是现在人都太不自信了?”

(本文部分图片选自Lens策划出品图书《把青春唱完》) 张楚贾敏恕高原何勇青春窦唯摇滚音乐摄影老狼艳阳天