从不酷到酷:“韩流”能够走多远

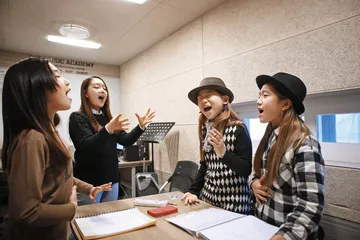

作者:石鸣 韩国女孩在上声乐课。为了能被大型艺人企划和经纪公司选中,必须经过严苛的训练,而更大的代价则有可能是辍学

韩国女孩在上声乐课。为了能被大型艺人企划和经纪公司选中,必须经过严苛的训练,而更大的代价则有可能是辍学

“1985年时,韩国并不酷。”《韩酷的诞生:一个国家如何通过流行文化来攻克全世界》(The Birth of Korea Cool: How One Nation Is Conquering the World Through Pop Culture)一书开门见山地说。作者洪流妮(Euny Hong)是美籍韩裔,在芝加哥长到12岁才第一次随父母迁回韩国,“这个岁数要想习得韩国社会的各种文化潜规则已经太晚”,她自始至终没有能成为一个地道的韩国人。念完了6年的初中和高中,一成年她就迅速逃离了这个国度,去耶鲁大学哲学系读了本科。她后来在西方世界成为一位知名记者、专栏作家,浪迹四方,会四种语言,英语、法语、德语,韩语被她排在最后一位。她做梦也没有想过自己要写一本跟“韩国”有关的书,直至2012年“鸟叔”一曲《江南Style》红遍全球。

一开始,她并没有把《江南Style》当回事。有好几个朋友把视频链接发给过她,她点开之后看了不到10秒钟就关掉了。“我当年在韩国的那段生活实在不怎么开心,我不觉得这有什么好唱的。”当然,更没有什么好写的,何况那个时候她手头还在忙着其他的新书计划,“不止一本,好几本,都是关于法国的”。因为工作关系,她在法国客居了6年,这和她在韩国待的时间已经一样长。又过了好几个月,她偶然告诉一个曾经一起共事的编辑,其实自己是在首尔江南区长大的,就是“鸟叔”歌里唱的那个江南。“她几乎是对我吼叫起来,‘你为什么等到现在才告诉我这件事?!’我说,‘谁会关心这个?’她说你必须写写你在江南长大的故事,我说我想不出来这段经历有什么有趣的地方。”

然而,洪流妮后来还是动笔了。这篇文章名为《以“江南Style”的方式长大:首尔江南区曾经是什么样子》,发表在《大西洋月刊》的网站上,后来成为《韩酷的诞生》一书的起点。文中,她回忆了自己度过青春期的“江南”,那是1985到1991年,韩国刚刚开始转向民主政权,现今的“韩流”、“韩酷”在这个全韩国最富裕的住宅区还踪影全无。她几乎是以心酸的笔调回忆了那个年代韩国落后的社会意识形态和刻板僵硬的学校教育给她留下的心理阴影,她也写到了“江南人”的有钱,然而却是一种暴发户式的炫富。“反讽是社会发达到一定程度后才能拥有的特权——雅典在国力最强盛的时候才出现了阿里斯托芬这样的大讽刺家,西班牙的财富达到顶峰时有了塞万提斯,而亚历山大·蒲柏出生于英国打败西班牙无敌舰队的同一年。首尔江南区算得上足够有钱了,然而即使我离开韩国很久之后,反讽也迟迟没有在这里出现。”而她之所以愿意花费笔墨来写“韩酷”,是因为“鸟叔”《江南Style》的诞生,“自此韩国终于有了反讽”,也因此有了“酷”。

在洪流妮看来,一切关键的转折都在于一个年份——1997年。这一年发生了举世闻名的亚洲金融危机,被称为“亚洲四小龙”之一的韩国被狠狠地打了脸,他们发现自己在引以为豪的“经济起飞”之后,居然还是要靠向国际货币基金组织借钱才能渡过难关。“当时的韩国总统金泳三在电视上向国民谢罪,说自己每天都要鞭打自己,以平复羞耻感。”韩国人借了一笔期限7年、总计570亿美元的贷款,申请借钱的那一天被韩国人称为国耻日,这笔贷款后来韩国人实际上只动用了195亿美元,并且提前整整3年还款完毕。

“如果不是这场经济危机,可能永远也不会有后来的‘韩流’。”洪流妮说。这场危机过后,韩国政府意识到,在韩国这样一个既缺乏自然资源、技术底子又不雄厚的国家发展传统制造业是没有出路的,而将大量的国民财富集中到寥寥几家大财阀手里也相当危险。发展文化产业成了韩国“不得已而为之”的选择,尽管那个时候连韩国人自己也不相信韩国以外的人会有兴趣听韩语歌、看韩国电视剧,但是对于他们来说,只能想尽办法去推销自己的电影、电视、音乐等等文化产品,以弥补在工业品出口方面的损失。洪流妮形容,那个时候韩国人的境地是“背水一战”。他们选择发展的几个主要领域是:信息科学技术、流行音乐、电视剧、电影和电子游戏。因此,韩国比欧洲和美国提前10到20年普及了互联网和数码电视,如今韩国宽带互联网的覆盖率是百分之百,“就连那些手机都还没有普及的地区也提前普及了互联网”。“三星做数码电视这一块业务,是因为做传统电视它永远做不过索尼,而数码这一块的技术全世界都还是空白。”韩国人的思维是,要迅速强大起来,就不能走“赶超”这个耗时耗力的步骤,不如直接选择一个尚且无人开垦的新鲜领域。事隔20年之后再看,韩国人这一步棋是走对了。

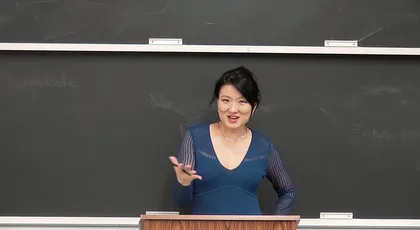

美籍韩裔作家洪流妮

美籍韩裔作家洪流妮

韩国的“恨”文化

在分析韩国“文化打包出口”的国策之前,洪流妮花了相当多的篇幅来描述韩国激烈竞争的学校教育体制,并指出这其实就是“韩流”能够成功的关键。其实这种教育体制的特征许多中国人并不陌生——从小学就开始的严格要求、老师成为绝对权威、动辄体罚、大量机械背诵、学习高难度的数学知识、课业的巨大压力、课外补习成风、对考试既热爱又擅长、对一定要上一所好学校的看重等等。尽管近年来有所改观,但韩国人骨子里始终很难接受美国人那种“快乐教育”的概念。“无怪乎那些与娱乐公司签约的韩国小孩从小就能够忍受时间漫长、要求严苛的种种专业技能训练,因为他们不是在训练厅里练,就是回到学校课堂里去练,没有哪个地方能够逃开激烈竞争的现实,不竞争,毋生存,相比之下,还不如被星探选中好好练习,将来或许能成为明星。”

韩国首尔江南区

韩国首尔江南区

然而,韩国人这股能“吃苦耐劳”的动力究竟来源于哪儿?在“007”电影中,头号大反派“金手指”对詹姆斯·邦德说:“韩国人是世界上最残忍、最铁血无情的民族。”因此他只雇用韩国人当贴身保镖。洪流妮宣称,是历史的残忍铸就了韩国人民族性格的这种“狠”劲儿:“要知道,韩国在过去五千年中被入侵过四百多次,被入侵这么多次还能幸存的国家除了苏格兰,就是韩国。但韩国从未入侵过别的国家,除非你把当年它附和美国参加越南战争也算上。而所有这些被虐的历史,经过精炼,沉淀出了一种特定形式的愤怒,也就是韩国的‘恨’文化(han)。”

早有学者研究过韩国人这种“恨”的民族心理特征。这种“恨”,是一种“聚集在心头非常难以排解的感情”,是“彻底绝望之后产生的宿命感和悲哀”。很多民族都有“怨”的心理,唯独韩国人的心理是“恨”。“怨”和“恨”都产生复仇的行为,区别在于“恨”并不会因为复仇而被消解,原因是“恨”的复仇永远不会成功,或者说其实是明知复仇不会有结果却仍然去实施,因此“恨”注定要世代绵延,为了有效克服“恨”,唯一的办法是自虐式顺从,这甚至成为对“恨”的审美方式。李长声写道:“或许韩国人的确有一种悲剧情结、‘被害意识’非常强,总是要扮演‘悲剧的主人公’、‘历史的牺牲者’。”韩国最著名的民歌《阿里郎》就是“恨”文化的一个最典型的例子。这本是一首情歌,可是这首歌第一句歌词在韩语里的意思其实是:“你把我丢下独自离开,我咒你走不出十里路就脚生病疮。”

洪流妮在采访中惊讶地发现,韩国人并不把这种“恨”文化看作自己的缺点,相反,许多韩国人认为韩国的成功恰恰要归功于这种“恨”。她去询问《冬季恋歌》的编剧金恩熙,为何韩剧里总是有那么多苦情戏,对方的回答是:“嗯,你知道,韩国人有很多‘恨’。”当她向一个在韩国圈内顶尖的音乐制作人请教,为何老式韩语歌总是那么悲,回答仍旧是:“韩国人有很多‘恨’。”正是这种“恨”,支撑着韩国人可以不折不扣地实行“一万小时定律”(在任何领域只要你的投入超过一万小时,就可以成为该领域的专家),从无到有地创造了K-Pop,因为倘若做不到这种刻苦,“就算不上韩国人”。这种“恨”在韩国人与日本人的对峙中表现得最为明显,“三星崛起之前,宣布自己的竞争对手是索尼,不是IBM,也不是微软或者苹果,而是日本人的索尼”。这个宣言是2001年做出的,仅仅一年之后,三星的市值就超过了索尼,到2005年,其市值已经是索尼的两倍。韩国著名文化批评家李文元(Lee Moon-won)说:“韩流始于三星。”“这不是说三星直接参与了韩流,而是说三星率先向外界塑造了‘韩国’这个品牌的形象,并且在经济上也间接支持了韩国政府向韩流文化的大笔投资。”洪流妮说。

韩酷的未来

许多人得知“韩流”背后的操盘手其实是韩国政府时,都十分惊讶。事实上,1997年亚洲金融危机过后,韩国政府求助于专业的公关公司,用“品牌”的概念来改造整个国家,从而造就了“有史以来很有可能是世界上最浩大的一场国家形象包装运动”。一个西方记者对洪流妮不无抱怨地说:“当我读你的书时,看到连韩国料理的流行,都有政府的参与时,我真是太震惊了,真是没有想到……”他似乎感到自己被耍了。除此之外,还有一种不理解:韩国政府何以能够如此“无孔不入”地扩张?而韩国普通公民对这种公权力进入私领域的行为却毫无异议地顺从?

韩国之外的人不理解的事情还有很多。比如“韩流”中最重要的一块,K-Pop。这种流行音乐完全建立在类似于机器流水线生产的基础之上,就连歌手的发掘、培养过程也不例外。韩国人信奉严格训练能够产生高水准的人才,并用某一种标准去衡量和打造明星。可是,真正的明星偏偏应该是“自然天成”的,或者说,带着那么一点任何训练都无法造就的“天赋”。然而,“韩国国内的竞争太激烈了,不可能给音乐家留下那种空间和余地,让他们像披头士当年那样,只是坐在自己最爱的酒吧里搭讪、聊天、随意尝试,最后碰撞出某种火花。这种成功方式对韩国人来说太奢侈了。对韩国人来说,一点点时间都不能浪费,一点点小错误都不可以去犯,一旦偏轨,可能就将万劫不复”。

人为生产出来的“酷”,到底还是不是真正的“酷”?想想“韩流”的另一块重要业务——韩国整容业吧,可以提出同样的问题:人工造就的美,还是不是真正的美?“对于韩国整容业,人们常常有一种误解,认为是按西方化的标准来整。事实上并非如此,韩国整容业有一套自己的标准。如果说韩国的整容和美国、巴西、欧洲有什么不同,那就是对‘标准化’的爱好。在西方,你去整容医院,告诉医生你想怎么整,医生按照你的要求来整。在韩国,你去整容医院,医生拿出一套标准化数据,告诉你鼻子需要怎么整,眼睛、额头、脸颊、下颌,都有相应的规范。这套规范和西方人没什么关系,和对标准化的追求有关系。”

对标准的强调,实际上是对界限的强调。这揭示了所谓的“韩酷”里价值观其实极度保守的一面。邪恶、坏、反叛在韩国社会的价值体系中没有丝毫立足之地,“韩国从来没有‘坏小孩’的范本,只有‘好小孩’”。“鸟叔”小时候做的最过分的一件事就是7岁时乱踩草坪,除此之外,还学习成绩不好,和父亲对着干。这些在韩国媒体被大肆报道的八卦在西方媒体上却毫无踪影,原因是“西方人无法理解这些事实为何重要”。K-Pop中从来不会出现露骨的歌词,“这和J-Pop(日本流行音乐)很不同,因此K-Pop比J-Pop更容易在韩国以外流行,因为更少被查禁”。同理,韩剧也是如此,不会冒犯任何人。“美国人看韩剧,看到第十集两个恋人连亲嘴都没有,可能会很不耐烦。”洪流妮笑道,“但是在伊朗、也门这些地方,韩剧就很受欢迎,都是放在黄金档播出。事实上,韩国政府推广韩剧时,瞄准的正是第三世界市场,是那些美国人不屑于投入和占领的地带。”在韩剧流行的地方,与之相伴的往往是社会价值观往保守方向的回归。例如韩剧第一次登陆华语市场,是1992年香港电视台播放《爱情是什么》。“香港社会那个时候家务基本上是男女分担,也就是说,男人也会买菜做饭。这个剧火起来之后,男人们回家不愿意做饭了,他们对妻子说,你看,韩剧里面都是只有女人才下厨。”

研究“韩流”的人的一个共识是,“韩酷”出不了披头士,也出不了大卫·鲍伊。不如说,“韩酷”提供了可以打包消费的一种表面刺激、实际安全的娱乐产品,可以说是真正的“酷”的替代品,就目前来看它已经可以满足“韩流”所及之处大多数人的消费需求。韩国人并没想到自己的文化中会出来一个“鸟叔”,而“鸟叔”也不是他们期待的文化英雄。“韩国人期待的是‘少女时代’那样的组合,她们美丽纯洁,在亚洲封神,成为天团,然而在西方却很难激起一点儿波澜。‘鸟叔’的《江南Style》才第一次把‘韩流’的影响真正扩大到西方流行文化大本营——美国和英国,却是以一种韩国人自己并不欣赏的方式。”

这些有创造性的个体艺术家最终能给韩国社会固守的传统价值观体系带来某种颠覆吗?“这是一个令韩国政府高层人士感到不舒服的问题。”洪流妮说。毕竟,如果这些艺术家真的有生存空间,他们颠覆的将是目前“韩流”的基础。“韩国的娱乐工业和高雅文化之间存在着一条鸿沟,可以说完全分属不同的两个体系。”对于致力于在全世界推广“韩酷”的人来说,只要保证利用好“恨”文化造就的动力,不断超越已经取得的成就就可以了。这是一种相当实用主义的态度。“坦白地说,韩国的大部分动力都来源于要把历史和当下甩在身后。只要它能够做到这一点,哪怕只是领先一点点,它就能够始终占据某种未来空间,韩国就能够成为未来。欢迎来到这个未来。” 明星韩国人酷潮流韩流韩国文化韩流明星