日内瓦的钟表之源

作者:杨聃 自鸣座钟(约1885年 )

自鸣座钟(约1885年 )

正在首都博物馆举行的“日内瓦:时光之芯——瑞士钟表文化之源”展览,通过350件日内瓦藏品的制作工艺与技术进行了一场关于时间的对话。通透的展厅在呈现时计的同时还原了日内瓦传统手工作坊的工匠协作方式,工具、操作台都被细致地复刻了。橱窗模特穿着18世纪的服装,展现工作场景,其中一个模特是机器人,他用放大镜检查完怀表的机芯后,抬头扫视了一眼车间。仔细听能感受到作坊外街道的嘈杂,夹带着敲打在路面的马蹄声,这一切让阁楼工匠的意境更加真实。“展厅设计是受到克里斯朵夫·弗朗索瓦·冯齐格勒的油画的启发,画的原作如今收藏在日内瓦艺术与历史博物馆。”首都博物馆副馆长杨文英对本刊记者说。

2011年9月双方初次洽谈,确定合作意向后,杨文英曾前往日内瓦艺术与历史博物馆考察。“当时我看到的不是具有功能性的表,而是以表为载体的艺术品。所以今天我们的参观者也会看到,在展览中钟表的陈列方式不会特意去强调面盘。”展品是瑞士方根据中国观众的喜好而挑选的,包括日内瓦珐琅工艺大师于奥兄弟和伦敦制表师弗罗芒蒂于1680年前后制作的铜镀金珐琅微绘怀表,以及罗沙兄弟于1814年前后制作的笼式小鸟报时表。“这是一个时计发展的脉络和综述。展览以简明、深刻的方式阐述钟表产生的历史背景,人类是如何开始计算时间的,时间的计算对我们的生活和社会发展有什么样的作用。”日内瓦艺术与历史博物馆副馆长埃斯特尔·弗雷特(Estelle Fallet)说。

展览中历史最久的一件展品是16世纪早期产于德国或法国的鼓形座钟,其外壳及钟盘采用刻画青铜镀金,只有一个紫色精钢指针显示时间,整个钟体都饰有百合花图案。机械时计的出现标志着从“不均匀时间”向24小时的“均等”昼夜时间的过渡。16世纪和17世纪上半叶流行于欧洲的设计特点可以总结为:长方形或六面体的塔式座钟,配合水平表盘。表盘用内填珐琅装饰,通常表示24小时的一圈刻度。钟体用镀金黄铜,并有精美的雕刻和镂纹。座钟往往会在整点报时或有闹铃机制,甚至还有人偶报时。1657年,摆轮的出现让表盘上出现了分针。

到了18世纪早期,安放在墙壁支架上的挂钟不再使用原有的直线设计,而改为小提琴的曲线设计。这是因为当时制作挂钟的事业是诸多行业合力完成的,包括制表师、木匠、雕塑师、铸工、青铜工匠、雕刻师以及珐琅师。从1765年的“修道士”座钟可以看出,若要把钟表放在柜橱上,钟表还要保持与家具风格的一致,比如模仿来自远东用在家具上的马丁漆。19世纪钟表的家居装饰作用达到顶峰。可以从其中的一座自鸣座钟上明显感觉到,相比于早期的座钟,这个黑檀木外壳的座钟每一面都多了铜胎画珐琅图案。

便携式钟表的出现,让这种融合多个行业的物件浓缩了。19世纪20年代,瑞士最早出现了专供女士使用的手表。它们比男士手表体积小,因此要求制造者在微型化上下工夫。搭配在长项链上的女装表,使得出现于早期的长项链得以复兴。这之后的时计呈现的手表越来越多,旅行及铁路变革导致“世界时”规范了各地区相互独立的行政时间,工厂劳动的普及推行了时间的严格管理。

1832年,通过勒阿弗尔港的经纪人让-马尼安,美国人首次认识了瑞士钟表。在此之前,他们只能买到英国货。美国工业革命让资本迅速囤积,1850年,百分之一的城市人口掌握着百分之五十的工业财富。美国出现了比欧洲还多的百万富翁,自然,他们都成了马尼安的客人。另一方面,钟表业也出现了对新技术的需求。毕竟,最简单的零部件都还是手工制造的,这些不标准的零件让每个机芯也变得不同,随之而来的问题是:用库存零件替换损坏零件能否成功就要“碰运气”了。直到首批适合钟表业的车床出现,标准统一才实现。等比例缩放仪作为瑞士制表业对工业革命的回应而展出,这台长1米、宽0.56米的机器用于给钟表机芯的夹板和表桥定心和钻孔,由此可以制造出标准相同、可相互替换的机芯。从1875年开始,日内瓦受到了美国同行的影响。瑞士制表业花了两代人的时间才过渡了工业化的挑战。只有那些侧重于精品市场的制表商存活了下来。19世纪金属合金和热补偿理论的进步提高了钟表的准确度和可靠性,使其催生了新的应用功能,如测时、医用、物理等。

20世纪最重要的变化就是审美、功能和技术。对材料选择的范围扩大,以及在人体工学方面的改善都在设计中体现了出来。1927年,林白乘着“圣路易精神号”飞机历时33小时27分钟从纽约飞往巴黎。他的功勋博得了全世界的回应。同年,梅塞迪斯·吉莉丝横渡英吉利海峡,这个成功不仅属于体育上的,也是属于女性的。它们都是钟表史和现代通讯史的里程碑。另外,技术的完善让腕表经历了从机械到石英再到复杂机械腕表的复兴。

江诗丹顿女士腕表(约1916年)

江诗丹顿女士腕表(约1916年)

“历史上,欧洲很多地区发展过制表业,比如法国、德国甚至荷兰。如今,这些国家的制表业尤其是手工作坊形式的表厂已经所剩无几。但在瑞士却很不同,以日内瓦为代表的钟表业仍然蓬勃有活力。”埃斯特尔·弗雷特说。这用“天时地利人和”来解释一点也不为过。日内瓦位于海拔373米的平原上,向北延伸的汝拉山(侏罗山)和向南延伸的阿尔卑斯山在此交汇,罗讷河与其支流阿尔沃河穿城而过。罗讷河左岸是日内瓦老城,历史上的核心区域。16世纪中叶,日内瓦还是一个拥有1.2万居民的小城市,拜1536年的宗教改革所赐,成千上万从德国、意大利,尤其是法国逃离的新教徒都迁徙到了这里,其中包括一些法国最好的钟表匠。约翰·加尔文,一个被教皇逐出自己的国家的法国难民,这位改革者对同为逃难来的外国人张开双臂,他们也加强了他的支持者阵营。加尔文对城市施以严格的道德权威,颁布了取缔挥霍浪费的法令。既然生产单纯的装饰品变成了有罪的事情,日内瓦的珠宝工匠们便纷纷加入了新教会允许的表壳制造行业。外来的钟表匠和本地的珠宝匠组成了“工坊协会”。长期的私人关系,所需技术的相近性和相关的艺术商业网络促成了工坊协会的运作。1598年的第一批和1685年的第二批胡格诺派移民潮将他们的专业知识和技术带到了日内瓦,其中包括银行、印花、丝绸、烫金、珐琅雕刻等。在第二批移民潮之后,城市拥有80位金奖和100位制表大师,他们年产量约为5000块表。

大多数工匠曾定居在圣乔万镇,18世纪20年代让-雅克·卢梭在这里度过了他部分的童年时光。当时,这片居民区被翻新了,商家二楼的屋檐被加建成储藏室,沿街都变成了有屋檐的长廊,楼顶则保留了高挑的“穹顶”设计。为了充分利用日光,工匠们就在这里工作,“阁楼工匠”的说法由此而来。日内瓦作家菲利浦·莫尼埃在他的书中提到过这样的场景:“在那高处,屋顶下,瓦片下,在无可比拟的景色,蓝天和碧水前,长串长串的阁楼,比喧闹声,比阴影更高……”杨文英说:“日内瓦18世纪兴起的工匠协作就是在如此环境中发展的,这也是我们展厅如此呈现的原因。”

珐琅微绘怀表(约1835~1840年)

珐琅微绘怀表(约1835~1840年)

1780年初,日内瓦及其近郊的制表工匠和家庭成员有将近2万人。日内瓦市的车间里制造的手表数量增加到原来的20倍,年产量约10万只。首批阿拉伯数字的时间刻度出现,它们像专为新教徒设计的一样,与天主教顾客忠于的罗马数字如此不同。1788年的普查显示,超过30种行业与制表有关:金匠、制表师、表盘装配工、雕刻师、珠宝工艺师、发条制作工、镀金工,以及齿轮杆、芝麻链盒钟铃制作工等。城市里一半的人都在工作坊里就业。当然,这种飞跃发展没有让所有的工匠均匀受益。通过分工,工作坊里建立了等级制度,从上至下分别是:制表师,表壳制造者和装饰工匠,机芯中不太复杂的零部件的制造者。日内瓦的手工业在这一时期达到了顶峰。

整个18世纪,这三个欧洲城市见证了制表艺术的空前发展:巴黎、伦敦和日内瓦。知名的制表师们来自瑞士,基于销售网络通常他们中的一些人会选择在巴黎和伦敦发展。日内瓦钟表制造的贸易则从君士坦丁堡(伊斯坦布尔)一致延伸到西亚黎凡特地区(如今叙利亚、黎巴嫩和巴勒斯坦地区)。尤其是日内瓦的珐琅艺术获得了欧洲各地制表师的青睐。在启蒙时代,思想家如狄德罗、伏尔泰、卢梭以令人印象深刻的著作《百科全书》作为武器向愚昧、迷信和暴政宣战。书中涵盖了机械、工程与钟表制造业及手工艺装饰,印度棉面料绘制以及修复手工艺等方面的内容,使之一切能够传播开来。正是在这样的背景下,钟表业持续快速发展。在巴黎和日内瓦,制表师不是普通的手工业者,他们受过教育,参加政治辩论,光顾文学沙龙,参与咖啡馆里的讨论。

蝴蝶形猎表(约1800年)

蝴蝶形猎表(约1800年)

伏尔泰曾决定在费尔内发展钟表业。路易十五的部长舒瓦瑟尔公爵建议他在法国靠近日内瓦的韦尔索瓦湖畔建一个新城。1767年新城的规模达成,这个理想的新城外围酷似沃班式城堡。可惜舒瓦瑟尔在1770年失势,新城计划夭折了。尽管伏尔泰建造了他的“费尔内皇家钟表工场”,并有欧洲上流社会和外交界朋友的支持,但这还不足以形成一个名副其实的市场,无法和日内瓦两个世纪以来织造的销售网络竞争。1785年,伏尔泰结束了这次创业。另一个涉足钟表业的名人是博马舍,在他还用原名彼埃尔·奥古斯坦·加隆的时候研究了钟表的机芯构造,取消了使机芯增厚的所有零部件,如轴颈、链系、T形支架、所有冠齿轮等。在放弃钟表业转向经商和文学之后,博马舍的妹夫莱比纳接上了力。“莱比纳机芯”基于博马舍的研究,取消了两片夹板中的一片,并以桥接替代,如今的超薄手表由此而来。

因为宗教和战争,欧洲其他地区的制表业发展得跌宕起伏。当然,对于日内瓦来说欧洲尤其是法国的革命动乱也曾严重破坏其销售网络。法国督政府曾一度以原料含有英国制造的钢为借口禁止日内瓦手表的进口。工作坊瓦解了,同业公会被迫实施新的工作方式,源于日内瓦的制表品牌江诗丹顿具有代表性地存活了下来。第一次世界大战期间,尽管生意放慢,瑞士中立的地位对制表行业是有利的。钟表商接到了只有非交战国家的企业才能接受的订单。没有了法国产的首饰,俄罗斯人和北欧人转向了瑞士。1917年,介入战争的美国在日内瓦建立了远征部队装备采购办公室,加上1920年国际联盟的成立,使日内瓦增加了不少新客源。

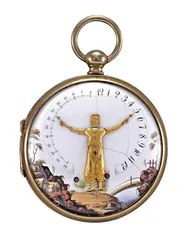

空中的手臂人偶怀表(约1800年)

空中的手臂人偶怀表(约1800年)

1929年10底,纽约股票暴跌标志着世界经济危机。得益于工业革命的美国制表业损失惨重,为了度过这一劫,日内瓦的钟表公司努力让经营活动多样化,比如为日内瓦物理仪器公司和煤气厂发明机械,甚至为制鞋厂制造银配饰。危机也蕴藏着机会,1933到1934年,阿尔贝·佩拉东发明了便携式记录仪。这项用于体育运动的时计能够精确到十分之一秒的时间,并在一条金属带上记录结果。体育界为此发生了革命性的变化。从商业角度来说,第一年就有四套便携式记录仪被订购,两套去了瑞士汽车俱乐部,另外两套去了瑞士航空俱乐部。

“日内瓦同样经历了行业的高低起伏,从独立分散到工匠协作再到如今的工场化生产。但幸好传统和历史没有中断过。”埃斯特尔·弗雷特说。如今“阁楼工匠”的场景在日内瓦已经无迹可寻。20世纪早期,渴望实现现代化与合理化发展的要求促进了社区的再发展,“屋檐上的长廊”建筑逐渐消失了。到了20世纪30年代,传统的阁楼工坊结构几乎全部被现代意义上的工场取代。如今,由于“高级钟表”领域的专业化,制表业也变得越来越单一。植根在日内瓦的高级制表品牌们已经在极力保存和恢复曾经灿烂的传统工艺。正如埃斯特尔·弗雷特所说:“若没有阁楼工匠,没有工坊协会的形式,一切都不可能发生。”

“日内瓦:时光之芯——瑞士钟表文化之源”展览内景 瑞士制造钟表日内瓦

“日内瓦:时光之芯——瑞士钟表文化之源”展览内景 瑞士制造钟表日内瓦