一叶一宇宙

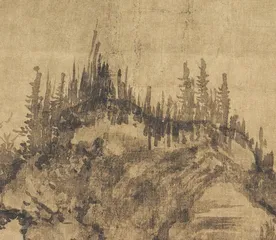

作者:三联生活周刊 宋 范宽《谿山行旅图》(局部)

宋 范宽《谿山行旅图》(局部)

文 / 周渝

朴拙的茶碗

“各位!现在你手中茶碗,置入的这片条索状的一叶或对开二叶的茶叶,是来自台湾坪林的野放包种茶,重量大约是0.15克至0.2克之间。现在——开水冲下去!各位看,茶叶尚未展开,不妨先闻闻看。”香气尚未出现,只能闻到一点水气。“这好似中国古人说的‘无极之境’。啊!有人闻到香气了!”

是一缕幽香慢慢升起,从无到有,“这是‘一’”。有人开始喝了,滋味、甜味开始慢慢出现了。淡淡地,却很绵长,“这也是‘一’”。“道生一,就是太极之境。”有人开始有“气感”了,并有一点暖意,“这就是阳”。滋味、甜味开始刺激舌缘,舌根生津,“津是液体,属阴!”这不就是“太极分阴阳”或“太极生两仪”吗?渐渐地,有人感到身体上的气感更明显,有人指尖有微微麻的感觉,有人打呃了。静静地享受,茶香愈来愈盛,茶汤也愈来愈甜,再看碗中逐渐展开的那片茶叶,原初的茶叶仅0.15~0.2克!是平常一般习惯冲泡一杯盖碗茶3~5克的二十或三十分之一呢!更是冲一小紫砂壶7~8克茶量的五十分之一而已。

这是去年6月间,我在北京主持的“一叶一宇宙,一茶一世界”茶会演讲会上,从一个粗朴的茶碗,一片小小的茶叶启动了这个大自然赋予我们的神秘、美丽而丰富的世界。而我所谓的演说,也不过是随着茶叶、茶气、茶汤的呈现,与在我们身体与心灵上的开展与体会来表达而已,而茶内在“生生”的力量,也常触动我们的想象,让想象无限飞跃,思维与语言也常有意想不到的创造。这一整年来,我每与朋友相遇或接待访客,也都如是开始茶叙。我认为一席茶的开始,应由茶汤自身来主导,所以用的器物也尽量是以简单朴拙为主,以免喧宾夺主。其实,中国古人对于器物的美感曾评论说:巧者为下,拙者为上,面对艺术境界,“闲品”位于“神品”之上,“神”是一种独特高明的美感,而“闲”才是一个自由广大的心灵与世界。才是庄子说的“无何有之乡”,随你栖息与创造。朴拙的器物虽不夺目,却常最耐看。品茶时最好的器物与最好的音乐是你看它听它时,它是好看好听而有魅力的,但你不看它不听它时,它一点也不干扰,像是一个沉稳体贴而话不多的朋友。器物的“拙”趣并非“笨”态或“死”气,我曾为“拙”下过一个定义:拙是浑朴含蓄中隐现光华与动势。

为了品“一叶一宇宙”,我常用的茶碗,多半是碗口十余厘米,但烧温要高的粗朴碗。20多年前我收到一批福建农民用的灰釉碗,碗底还有因迭烧而无釉的圆圈,仿佛暗示了“超以象外,得其环中”的艺术与精神境界。此外,这几年来,我也陆续收了一些应是从福建建窑窑址淘宝出来当年弃置的茶碗,有些碗口粘黏了当年护烧它的灰匣钵,有的烧得变了形,这都是由于当时窑温太高,匣钵崩溃,或是超过建窑胎土能承受的温度,我称它们为自得天趣的“畸碗”,好比庄子赞赏的“畸人”;爱茶人有机会不妨试试,尤其是后者,自会发现它们不论在口感上或香气上卓越与出奇之处。

宋 郭熙《早春图》(山顶局部)

宋 郭熙《早春图》(山顶局部)

品茶中的天籁与人籁

水,最好是清净圆润的泉水。

左为宋代建窑窑址出土的兔毫畸碗,右为百余年前福建农民碗

左为宋代建窑窑址出土的兔毫畸碗,右为百余年前福建农民碗

当开始淡淡的茶汤流入口中,我们可感受到时间的“流动”,但同时又感到如是的“宁静”,当下,我们就可能体会出哲学家或禅者所说的“动静一如”。

当口中含着茶汤暂不下咽,闭上双目,让茶气缓缓上蒸,这时脑中可能呈现出自然而变化的形象,很可能是一幅“抽象水墨”,也很可能是一个风景,或变形如“表现主义”图像,但都不断在变化。茶汤给出的茶香与茶气仿佛是“天籁”,而脑中的幻景即是属于你个人的“人籁”,但终归于“无”。茶在中国古代最初被认为是“药”,本草上有茶的药性、药效描述。从我这些年的经验,发现中国民间对茶的药性与药效的体验,早已超过本草上的界定。

2012年春台北紫藤庐末茶会上拂击出的一碗北宋风格的末茶

2012年春台北紫藤庐末茶会上拂击出的一碗北宋风格的末茶

此时茶香、茶气与身体合奏出变化中的幻景,显然能对我们多少受历史与现代文明生活中过度紧张与理性的影响而受难,甚至是扭曲的身心,起了纾解与疗愈作用。

一泡好茶,常被专家要求具有“香、甘、滑、重”四个特性。其实这个对好茶的描述,是起自宋徽宗的《大观茶论》,现已被茶叶专家定为评判比赛茶的标准。对于欣赏者来说,建议只能作为一种参考,不必被它拘束。来自大自然的茶,常具有大自然无限的信息,只看你如何捕捉。有人从茶气、茶汤中感受到阳光、季候,有人看到山光风景,有人尝到岩韵及特殊土壤的风味,甚至有人从中分析出金、木、水、火、土的属性配置……一泡老茶,对某些人又可能从中唤醒了被埋藏久远的记忆,捕捉到过去生活历史的信息……从一泡气感丰富的茶,可能使某位品茶人感到身上某处忽然痛了,才发现原来是过去的一个旧伤尚未痊愈。一泡好茶,常使人身心愉快而笑容满面,但也能让某些人落泪,甚至哭出,是它勾起了心中或身体上的某种伤心记忆?还是它打开了一扇童年时曾经让你短暂窥见过的“天国”的门?甚至是一个源自远古存于身体细胞与灵魂中的“记忆”,而你在人世间“迷失”已久,再被“天国”的境界触动,能不为自己长期的迷失后突然再度看到而感动流泪吗?

台湾野放茶先行者高定石的姐姐协助采收野放茶树的茶芽

台湾野放茶先行者高定石的姐姐协助采收野放茶树的茶芽

去年在北京那场“一茶一宇宙”茶会演讲,现场只能容70余人。事后主持者告诉我说当场有些人听我的演讲而落泪,我认为应是那泡茶,并非我的语言让人落泪。

以茶解茶,毒与解毒

台湾坪林山上的自然生态茶园

台湾坪林山上的自然生态茶园

去年春天,我带了两位同学去云南西双版纳与景迈等地考察当地古树茶园及大树茶春茶的制作情况。一位同学习惯性地随身带了一大壶冲泡好的40余年的普洱老散茶,结果没想到给了我们很大的帮助。这几年来,大树茶价格云霄直上,利益太大,求的人从全国各地蜂拥而来,从前不采的夏茶、雨水茶也开始大量被采。因夏天杂草密集茂盛,使采茶人难以进入茶树林,因此许多农家用了大量的除草剂,而被土地吃下的“毒素”就这样被茶树吸收。此外,听说有些人用一种喷洒在叶面的生长激素。我们三个人一处处一家家地品试新茶,令人吃惊的是近半数的茶样都像过去喝的多数大面积开发的台地茶一样,令身体感到不舒服,有时呈胸闷,有时是头痛,或是喉咙或胸腔某处觉得卡卡的。两位女同学平时都很讲究饮食的干净性,身体十分敏感。当我们一口茶喝下去,感到严重不舒服时,立刻每人喝上一口老普洱,这种不舒服就很快神奇地解消了。记得30年前,我听到一位老茶人对我说:以茶解茶!只要你喝到不干净、长霉或加了不适当添加料的茶,只要喝上一泡好茶,就可将身体内的不舒服感解除掉。这些茶中的不良物质,对我们身体来说,就是一种“毒”,茶自古以来,就被民间认为是解毒的,来自中国民间远古的传说,5000年前神农氏试百草,遇毒,喝茶即解,它是中华茶的第一要性!多年来,我与朋友们屡试不爽。

很讽刺的是,今天许多茶叶,反而是藏着毒素的!所以愈来愈多身体敏感的人,只好四处找寻有机茶,或自然生态茶,甚至是野放茶了。

但对于目前大多数人来说,似乎不知身体可以对茶有如此敏感度的。我想,这个原因可能是,今天大多数的食物,就蔬菜或水果类来说,常都用上大量化肥、农药或除草剂,平日吃进大量这种食物,胃肠逐渐形成自我保护,选择了麻痹,但这并不表示人体可以全然适应这类毒物,它们累积在身上,逐渐形成各种疾病。在台湾,我看过太多的人,开始爱护身体,重视饮食的干净度,懂得慎选食物材料,尤其是以吃有机素食的朋友,他们吃了一段时间后,常会对我说:我现在身体比以前敏感多了。轮到他们在挑剔食物及饮料,当然包括茶了。

任何茶都有一种特性,它本身具有的能量或物质较其他食物更能激活与打开人体内细胞的敏感度,若茶汤带有“毒素”,立刻就使已被激活的体内细胞敏感到而顿觉不适。而含同样农残分量的蔬果,可能不会使人这么敏感到,它造成体内的累积而不使你立刻察觉。茶叶就像是为人类对今天科学发展出的农药等农残,可能造成对人体不利或有害结果的前哨侦测兵,提醒目前惯行农法操作不良可能会危害到人的身体。

至于大畜场饲养的猪、牛、鸡等牲畜,普遍使用大量抗生素及催动物快速生长的激素,而海洋也因人类的工业发展而受到大污染,鱼类与海洋动物都含有过量的重金属,甚至还发生了核能污染。而淡水的鱼塭,池中也放置了大量的杀菌药物,实在应一再提出警告,最好的方法是减低食用,甚至尝试素食。如此也可减低人类为养殖业而大量消耗掉的粮食,也因此能提供更多的土地来为人类创造食物,这也更利于人类农业往需要更多土地的有机栽培转型。我乐观地认为这个转型是可以被整体人类逐渐创造并调适过来的。

野放茶、生态茶的先行者

就在上世纪90年代,台湾的茶农中有人因看到亲兄弟不当使用农药而导致茶叶死亡,或是天生对化肥药物敏感并排斥,也有人受到世界性有机农业发展的召唤,开始了转型有机茶园或自然生态茶园的艰苦尝试,甚至有人将祖传茶园野放,特意令杂草树木自然生长。这几位初探者,如北部坪林茶区的王有礼先生、石碇茶区的高定石先生。在茶园转型过程中,起初两三年他们茶园中的茶叶都惨遭虫害,没有一点收成,还得忍受周边种茶亲友的讥嘲。他们好像在大海上航行,前面何处可靠岸却不知道。渐渐地他们茶园内的生态环境改变了,杂草、昆虫(例如蜘蛛等益虫)、青蛙都多起来,生存下来的茶树也开始变茁壮,对病害更有抵抗力,终于熬过难关,开始有了收成。也随着人们对食物健康的要求提高,有机茶、生态茶与野放茶的出现,也开始被少数爱茶人注意与品尝。这些年来,首先的开拓者们已累积了相当的经验,做生态栽培的技术与观念都与时俱进,也可卖出较高的茶价,逐渐弥补了茶量减少的损失,他们生产制作出的茶质取得了高度的认同与赞赏,也带动了另一批年轻茶农的投入。这几位走在前面的开拓者,真是各显神通,他们各自做了不少独特的尝试与实验,有了许多新的发现,有的也运用、印证了中国古老农耕社会与农业文化长期发展出来的自然哲理或阴阳学。

而且,很多古老的规律,也因为这种尝试而改变,比如茶性微寒,就可以改变。举个令人激赏的例子,去年我在上海与北京的演讲”一叶一宇宙”用的茶叶,不仅有气感,而且身体上、胃肠中还会觉得暖暖的。但中国本草古籍上历来给茶的属性定为“苦、甘、微寒”,事实上,我有时还会尝到“极寒”的茶,比如有些云南台地茶就是这样。演讲会上泡的这片茶叶就推翻了本草上对茶叶定义的普遍性,这不仅是偏离,简直是否定了。这是怎么回事呢?我询问制作提供这份坪林包种茶的余三和先生,得到了一个十分神奇的答案。原来一般乌龙茶的采收制作,都是选择好天气,从上午采鲜叶到下午,多半是利用下午的阳光进行“日光萎凋”,如不经过日光萎凋,茶叶不会呈现花香,雨天采的茶,甚至完全没香。这位余老弟,他将茶叶采回后先静置在室内,第二天早晨才将鲜叶移出,置于早晨的阳光下萎凋,清早的阳光通常比较柔和,日光萎凋时间也可拖得长一些。但最主要的理由是,按中国传统关于天候的阴阳学,夜半子时通常是一天中最冷的时刻,但只要过了子时,就开始“阳气上升”,中午的阳光理论上是最强烈的,但只要过了午时,就开始了“阳降阴升”的时段。我常在台湾做乌龙茶的茶山上,在下午时段看到家家户户的农舍前铺着鲜叶在进行日光萎凋,有时下午的阳光还十分烈,但做出来的茶,喝下去后,最后留在胃中仍是属寒性的。而余老弟却运用阴阳学的原理尝试运用早晨的阳光,做出了温暖的茶,虽超越了本草的界定,却是地道根据中国传统行之2000年以上的阴阳学,在制茶上做了创新的运用,真令人兴奋与激赏!

台湾的许多女性朋友,多半体质偏寒,常不敢喝茶,加上近年来农药残留的影响,使她们身体更加不舒服,就似乎越来越多的人说:“我不能喝茶!”每当碰到有人对我如此说时,我会请她们试一试“自然生态茶”,她们多半惊奇地表示,第一次感到喝茶可使全身舒畅,如果遇到体质偏寒的人,我便直接拿这种暖性的茶或老茶给她喝,通常除了令她全身舒畅外,更使她的胃感到被抚慰般的温暖。

早年我们常上冻顶山买茶,都知道冻顶山上朝东与东南的茶园,能照射较多的早晨阳光,茶的质量都会较好,有时喝了也能让人温暖。另外有一点必须做清楚说明,根据我的经验,有些新茶喝起来茶气很强,会使身体发热,尤其会让背脊出汗,但这不一定代表这茶是暖性的,尤其是云南的纯料大树茶,因为它们旺盛的茶气,通畅了人的经络,调动起人本身的能量,很快就使人出汗,但过一段时间后,还是会在胃中留下一点寒意,仍是未跳出本草上对茶叶性质“微寒”的界定。只有极少数难得遇到的大树新茶,品饮可使胃暖,这可能是除了茶园得到非常好的晨光照射,再加上其他制作因素,尚有待研究。当然,任何茶只要放上二三十年,如未放坏、长霉,茶性自然转暖,这已是常识了,不必多说。

茶气的来源

我常被问到茶气的来源这个问题,我认为可能有两个重要的来源。其一是茶树的根深入地下岩层,吸收到的矿物质较多,某些矿物质是茶气的来源;其二是,自然生态或野放茶园的土壤,内含有机物质复杂丰富,较有能量与活力。例如云南的大茶树,树高根深,或是武夷岩茶,都是吸收到许多岩石中的成分,所以茶气强,尤以云南大茶树的茶气最旺盛,因为它兼得有机质特别丰厚的土壤与岩层矿物质两种来源。但最好的例子,是我30年前,去台湾中部冻顶山选茶,我对茶气的认识也是得自冻顶茶。冻顶山顶是一块约40公顷的大平台,当时冻顶山上生态环境很好,有很多树木及竹林,聚雾时间长,杂草也多。最特别之处是,冻顶山顶上,任何一处挖下去一丈深,就可成一口井,因它下面是砂岩,蓄积了许多水,所以当年冻顶山上的茶树根都往下伸得很深,才能吸收到砂岩中的水,同时也吸收了些岩层中的矿物质。有时即使夏秋干旱很久,茶树仍然保持正常生长。当年的冻顶茶茶气绝不输给今天的云南大树茶,我还存有一些30年前的冻顶茶可以印证,如陈阿跷、康青云、苏猛、苏石铁等当年做出的茶。后来,约80年代中期后,化肥进入了冻顶茶山;化肥通常是靠调合水后浇在土壤上,所以新栽茶树的根为吸收浅层土壤中的肥料,根都不往下长,干旱一来,茶树就枯死了。等到农民发现化肥虽可使茶叶大量增产,却逐年使茶叶质量降低,但茶山已受到化肥、农药的洗劫,生态的破坏,虽然近十余年冻顶茶山的茶农改用有机肥或是任杂草自然生长,虽经过许多努力,茶的质量却一直无法恢复到原初的水平。

生态茶园的生态

一片自然生态茶园的土壤,内含有机物质多样而丰富,只要抓起一把土来闻,土壤松软而芬芳,敏感的人还可从鼻端或手中感受到它的“能量”。如土壤常施化肥或农药,最严重的是除草剂(施行惯行农法的人常会认为草会夺取茶树需要的养分),没几年,土壤就会出现结块,闻起来也臭臭的,种有机栽培的人会告诉你,这块土地“已死”!

一块茶园从惯行农法转型为有机茶园或自然生态茶园,刚开始,园内的杂草种类很少,或许只有一两种,渐渐地,园内杂草的种类会逐年增加,表示土壤在恢复生命。而不同品类的杂草常含有不同的内含物质,茶农常按天候、节气或是园内的情况将杂草挖取覆盖茶树旁边及下面的土壤,一方面保持土壤的湿度、降低土壤的温度,并在杂草腐败后,回馈给土地的各类的养分,这是一种良性循环。好的自然生态茶园,除了草类多样外,必须有树,陆羽茶经上说“阳崖荫林”,树可栖息鸟类,鸟类常是害虫的克星,落叶也是土壤养分的来源。好的生态茶园,不只植物多样,昆虫、鸟类与其他小动物也多样,构成多彩多姿的大自然的交响曲。

关于有机茶、自然生态茶与野放茶之间的差异与关联,很幸运的,我们在坪林这位余先生处得到了很好的范例与提示,当然还在继续实践与研究中。首先,要说的是,这三种茶的茶园都必须与其他行惯行农法的茶园有相当的距离或做出有效的隔离,否则很容易受到邻近茶园使用化学物质的“污染”。当然,也必须与工业污染及大马路有遥远的距离。这位余先生,他有一个很好的年轻茶农班底,鼓励他们将家园中零碎的与实施惯行农法的茶园有距离或隔离的茶园拿出来转型做有机茶栽培或自然生态栽培。所谓的有机栽培,是仍然施用有机肥,其中又分为工厂生产的有机肥与自作的“堆肥”,当然堆肥的学问也很大。而自然生态栽培是完全不施用任何肥料,完全利用外围的杂草或落叶或昆虫尸体与鸟兽的排泄物做肥料,形成自然生态循环。也有少量的茶园,由于某种因素,比如距离较远面积又不大,或者茶树品种的不流行,而早就放弃了,茶树隐藏在周遭的草木中,成为“野放茶”。只有高定石先生从1993年起,笃定地将祖上传下的相当独立的森林中的老茶树园保持野放的状态。

所以以上提到用心管理与栽培制作出的茶叶,可以清楚地分为三类:有机茶,自然生态茶,野放茶。这给我们提供了很好的研究比较机会,目前制作出的茶,经一些老饕茶客评鉴的意见,无论从气感或身体调和感而言,野放茶最为突出,泡汤次数也最多最长,经常在15泡、20泡以上。其次是自然生态茶,身体的气感与调和感也不错,而有机茶只能排在第三。有机茶使用有机肥相当增加了茶青的采收量,也因为如此,泡出的茶汤,前几泡显得特别浓郁,但较不能持久,气感虽不错,但身体调和感较差。野放茶的茶汤,高潮在中段,内含物质最丰富,茶汤变化多,柳暗花明,最引人入胜。自然生态茶介于其中,要看茶园的栽培与转型的时间长短,通常是时间越长久,园内杂草等植物品类越丰富的,生产的茶状况越好。但15年、20年后能否赶上野放茶的水平,是有待时间的考验。但有一点必须特别提出,许多野放茶的茶树,树龄有的已高达百年,五六十年以上的也相当多,当年祖辈茶农是采用百余年前从武夷山传来的“压条”栽种法,与现在的“扦插法”还是有别,当然,还有少部分是种子自然落下生长的茶树。目前树高根系也深,很可能是扦插栽培的茶树永远也赶不上的。

要感谢台湾这些有理想、勇敢热忱又充满探索精神的茶农,也要感谢台湾民间还藏着些没放弃使用传统节气天候征兆及阴阳学哲理的特殊农人,有的来自家传,现在更增加了可在网络上猎取信息交流心得。他们从传统农业文化中、从阴阳学的提示中、从大自然的变化的观察中,吸取资粮,探索做出好茶的新方法与新诀窍。3000多年前,商朝的盘铭上就警醒提示着后世子孙:“苟日新,日日新,又日新!”但我更想起,在世界文明史上,人类每次最壮阔的文化创新与发展,不都是先从古典中寻找资源吗?例如著名的欧洲14世纪和15世纪发生的文艺复兴,就是回到古典希腊,在哲学、思想、艺术乃至科学上大量吸收资粮。而1000多年前中国北宋的文化复兴,不也是先回到中国先秦文化中去取经,才在文化、思想与艺术上开创出新局面,同时在工艺与农业、科学上达到了一个新高潮吗?可惜这个高度的农业文明仍亡于靠打仗起家扩展的辽、金与元。

北宋:“气”的广泛实践与气学的建立

值得特别提出的是中国文化中有关对气的深入体会、实践与理论的扩充与定型,造成对后世巨大的影响,是从北宋开始的。其中新道家与新儒家,当时统称为新道学,他们或继承老庄,或探索《易经》的哲理,并受到佛理中建构出的宇宙观、本体论与认识论的缜密思维论证的刺激,对中国先秦打下的巨大的深刻的根基,再做大规模深入的探索、论证与实践发展,影响力渗透并引导后世中国文化的各方各面。比如我们可从北宋绘画揭示的天地与自然图像,如郭熙的《早春图》,范宽的《谿山行旅图》中,看到整个自然山林都充满着气与能量;如果由画中笔墨浓淡所暗示出的“有与无”或“显与隐”界限的模糊,及其中展现出的生命力的壮观,直指“气”与“生命力”是构成整个宇宙的基本元素。我甚至认为茶能演化到宋代末茶的高峰,也是受到北宋兴盛的气学的影响。我在2008年初做了一个实验,使用从日本买回来的一个福建青斗石做的百余年前的老茶磨,将一支1998年的老冻顶春茶,反复三次研磨成细末,在宋代天目茶碗中可打出一厘米厚的细白泡沫。当茶汤入口,万千个细小泡沫在口中逐渐化灭,简直可让你随着满口的茶香的扩散与茶气的上升,如入仙境或天堂!这是同一泡茶用朱泥小壶来泡完全达不到的,更是自称传承了中国北宋文化精华与茶道正统的日本抹茶所完全无法企及与想象的境界。

茶在中国古代被称为“灵草”,我们可在一口茶汤中品出这是江南风光或是高山上的青天白云,抑或是大森林的气氛……茶树能将外围山川的风光、气候甚至遥远星空的信息吸收于它敏感的一小片叶子中。当人们将茶汤入口,含在口中,或垂帘,或闭目,或凝视远方,可能看到山岚美景,抽象水墨……茶汤咽下去后,在体内逐渐激活细胞,舒通经络;而一泡老茶更从内而外的温暖并放松身体,茶不仅让我们开心地接近并了解体会外在天地的自然,也默默地触动了人的“内在自然”,让体内的细胞都有了发言权;常常我们心灵逃避的“记忆”,身体里的细胞都为你说出来,让你更了解自己,同时可从茶汤得到此刻极需要的茶气以及能量,帮你度过并超越从埋藏深处而再度打开或邂逅的痛苦与难堪!当然,这都需要是一泡好野放茶、自然生态茶或老茶。

1200多年前,唐朝陆羽写出的全世界第一部茶书《茶经》上说茶:“野者上,园者次。”他的朋友有时远道来访,常见不到人,他到山中采野茶去了。这让我想起唐朝贾岛的诗:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”茶就是药,这不就是陆羽的写照吗?

我们衷心祝愿中华大地未来的茶,往自然生态回归。少量的茶,就可打开自然的一切,何必贪多呢?如果一碗茶0.2克茶叶嫌少,0.8克大概足够可供人半个或一个时辰的清修,或助你与好友的一席深谈了!

当更多的茶工作者、爱茶人真正探进这个无限深邃与奥妙的世界,才是我们开始逐步再度深入认识茶、大自然与我们自身心灵的历史时刻的开始吧!

一片茶叶,藏着道家“自然”的奥秘,也呈现儒家理想的“太和”境界,它既能契入佛家重视的“消业障”,禅宗的“当下”,更是现世的阿弥陀佛西方世界,以及……它照见了人的不完美,也折射出世间的缺陷,却永远柔和地引领着希望……

(注:1986年,曾经有人提出一个警语:“是人在糟蹋茶,还是人能利用茶来升华自己?”这似乎是一个永恒的问题或公案) 气感一叶一宇宙土壤湿度世界茶园茶叶茶汤