茶何以禅

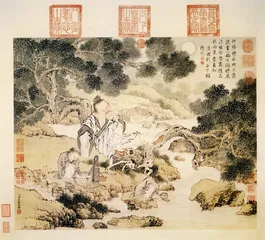

作者:三联生活周刊 明 仇英《松亭试全图》(局部)

明 仇英《松亭试全图》(局部)

文 / 沈冬梅

一、早期茶与佛教

最新考古发掘与研究表明,中国人对于茶的种植利用,目前可知的最早的时间是距今6000年前,浙江余姚田螺山出土的人工种植的茶树根遗存即是其明证。人类对茶最早的利用是药用与食用兼具,最晚到西汉,已经明确开始有居家饮用茶叶。

佛教自东汉明帝时传入中国,至两晋时期,茶已经为佛教僧侣所用,直至南北朝时期,佛教用茶多为僧侣自饮与待客。

相传净土宗初祖东晋时慧远大师(334~416),入庐山住东林寺,曾以自种自制茶款待好友,常“话茶吟诗,叙事谈经,通宵达旦”。

僧侣种茶的最早记录,相传是西汉吴姓僧人法名理真者在四川蒙顶所种蒙顶茶。南宋王象之《舆地纪胜》记:“西汉时有僧从岭表来,以茶实植蒙山,急隐池中,乃一石像。今蒙顶茶擅名,师所植也,至今呼其石像为甘露大师。”明曹学佺《蜀中广记》记:“昔普惠大师生于西汉,姓吴氏,挂锡蒙顶上清峰,中凿井一口,植茶数株,此旧碑图经所载为蒙山茶之始。”虽然明清以来学者即对甘露大师为西汉僧人的身份有所质疑与探讨,但其植茶蒙顶之事却为当地人们深信。

传宋人 《十八学士图轴》(局部)

传宋人 《十八学士图轴》(局部)

《茶经》卷下《七之事》中所记南北朝时僧人释法瑶在武康小山寺饮茶、昙济道人在八公山以茶待客,都是南方产茶地区寺院的僧人自己饮茶以及以茶待客的较早的记录。

释道说《续名僧传》:“宋释法瑶,姓杨氏,河东人。元嘉中过江,遇沈台真,请真君武康小山寺,年垂悬车,饭所饮茶。永明中,敕吴兴礼致上京,年七十九。”

清 金廷标 《品全图》

清 金廷标 《品全图》

《宋录》:“新安王子鸾、豫章王子尚诣昙济道人于八公山,道人设茶茗。子尚味之曰:‘此甘露也,何言茶茗?’”

佛教与茶的最初关系,是简单的日常生活应用。

传宋 刘松年《撵茶图》(局部)

传宋 刘松年《撵茶图》(局部)

二、茶与坐禅

释迦牟尼拈花示众,迦叶微笑得其所传,从此有以心传心之教外别传。南北朝时(475)印度僧人菩提达摩将教外别传之禅宗传至中国。传说中茶与禅宗有着极深的渊源关系,达摩于475年来到中国,在嵩山面壁九年,终于大彻大悟,得道成佛,成为中国禅宗的开山祖。日本茶道界相信达摩亦是茶的始祖:

达摩僧和茶树的古事,在519年(梁武帝天监十八年),达摩僧到中国的时候,达摩僧于数年间,继续着不睡也不休息的坐禅。不料有一天晚上,疲劳得不堪设想,竟被睡魔所制,第二天醒觉以后,懊恨万分,遂把两眼用剪挖落,掷之地上,但是一到第二天,两只眼珠变了两枝植物,采其叶而试食之,则无限欢喜,涌现于胸际,惊喜之余,就将此法传授弟子,从此以后,吃茶的事情,遂传播于世上了。

这种传说几乎没有一丝靠得住的成分,但禅僧们对于茶的热情却是不争的事实。

作为一种外来的宗教,佛教在中国的传播,在不同的历史时期,凭借僧徒们勤奋与敏锐的感触,抓住了不同的社会生活重心与人们关注点,利用一切可能的物品和方式,从而把握了很多的历史机缘,将佛教的影响传入中国的思想界、文化界,传入普通中国人的日常生活和信仰之中。

深山藏古寺,高山出好茶,佛教与茶在地理上有一种自然的亲近。达摩眼睛落地而成茶树的传说,表明了人们对茶与禅之间关系的相信与溯源。

茶在唐代始为人们广泛饮用,新起的禅宗亦即于此时开始在传道中利用茶饮。唐封演《封氏闻见记》卷六记曰:“开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教。学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮。从此转相仿效,遂成风俗。”佛教利用茶饮传道,茶饮亦借佛教之力,在本不饮茶的北方传播开来。

降魔禅师利用茶饮能使人不睡的特性传教,或许是达摩传说形成的源头,抑或是该传说的结果。但不论其先后的顺序怎样,其本质都是一样,即禅宗开始利用茶饮辅助传教。

早期禅宗与茶的关系,是佛教早期对茶的简单日常应用之外,对茶叶令人不眠的功能功效加以利用。

三、茶与参禅传灯

《封氏闻见记》所记降魔禅师开元(713~741)中以茶助坐禅之事,是目前可见最早的茶与禅发生关联的一般文献记载。而《景德传灯录》所记载马祖道一以茶试泐潭惟建,则是在禅宗史传中首见借茶传法的记载(因马祖开元中尚在衡岳跟从南岳怀让师修习禅定,在一同学禅的九人中唯一得让师传授心印。大历中(766~779)始在开元精舍驻锡传法。时间上晚于封演所记开元中的这条材料)。

在《传法宝记》、《宝林传》、《祖堂集》等书尚未重新为世人发现之前,《景德传灯录》是禅宗最早的一部史书,面世以来在佛教内外产生了广泛的影响,此后引发出宋代一系列禅宗灯录、语录、评唱等类似风格禅宗著述,共有十余种,它们对宋代禅宗思想与风格的转变,有着深刻的影响,是研究禅宗史的重要资料。

《景德传灯录》30卷中言及茶者,总计有约130多处,僧徒传承之间以茶传法的事例,不下六七十条。其中最早出现者,是马祖道一以茶试泐潭惟建:

(泐潭惟建)一日在马祖法堂后坐禅。祖见乃吹师耳两吹,师起定,见是和尚,却复入定。祖归方丈,令侍有持一碗茶与师,师不顾便自归堂。(卷六)

隋唐以来,禅宗大兴,五祖弘忍(602~675)提出“即心是佛”的理论,倡导不立文字顿入法界的东山之门。六祖慧能(638~713)在其基础上提出直指人心,“明心见性”、“见性成佛”、“即心是佛”,使“即教悟宗”的如来禅发展成为“藉师自悟”的祖师禅,其顿悟禅法,成为禅宗的主流,并进而成为中国化佛教的主流。而在戒律方面,慧能南宗禅提倡“无相戒”法,“自归依三身佛”。在这些理论基础上,马祖道一提出“平常心是道”的命题,提出“只如今行住坐卧,应机接物尽是道”。在传法中,马祖大量运用隐语、动作、手势、符号,乃至呵斥、拳打脚踢、棒击等方法,以助求法者悟,得以显现自性。从而使禅风发生了重大的变化,成为禅宗由“祖师禅”向“分灯禅”转变的历史节点。马祖以茶传法,实为禅茶的滥觞,此后历代禅师多有以茶传法以助人禅悟者。

而在当时,马祖以茶传法似乎已然成为其标志。《祖堂集》卷四“丹霞”记曰:

丹霞和尚……少亲儒墨,业洞九经。初与庞居士同侣入京求选,因在汉南道寄宿次,忽夜梦日光满室。有鉴者云:“此是解空之祥也。”又逢行脚僧,与吃茶次,僧云:“秀才去何处?”对曰:“求选官去。”僧云:“可借许功夫,何不选佛去?”秀才曰:“佛当何处选?”其僧提起茶碗曰:“会摩?”秀才曰:“未测高旨。”僧曰:“若然者,江西马祖今现住世说法,悟道者不可胜记,彼是真选佛之处。”二人宿根猛利,遂返秦游而造大寂。

丹霞和尚未入道时,逢行脚僧相与吃茶,行脚僧提起茶碗,表示应向马祖学法,表明茶已成为马祖传法的某种代名。

而在《景德传灯录》众多的茶禅事例中,最多的是以茶助禅悟,其中以茶为回答的重大问题超过10个,如:“如何是祖师西来意?”“如何是教外别传底事?”“作么生是如来语?”“如何是正然灯?”“恁么即真道人也?”“如何是平常心合道?”“如何是顺俗违真?”“古人道前三三后三三意如何?”“生死到来时如何?”“如何是和尚家风?”多涉及禅门中对佛法大义的终极追问。例如:对禅宗宗门本质的追问:

问:“如何是教外别传底事?”师曰:“吃茶去。”(卷十八·福州鼓山兴圣国师神晏)

禅宗宗旨,如达摩大师《悟心论》中所言:“直指人心,见性成佛,教外别传,不立文字。”是不设文字,直传佛祖的心印,故称教外别传。

对禅宗祖师达摩西来意旨的追问:

襄州历村和尚,煎茶次,僧问:“如何是祖师西来意?”师举茶匙子,僧曰:“莫只这便当否?”师掷向火中。(卷十二)

历村和尚是临济义玄(约787~ 866)的弟子,其举茶匙子以行为作答传法的举动,是马祖以来分灯禅所喜用的传法手段,而他将茶匙扔向火中的手法,则要比乃师棒喝交加的临济门风柔和了许多。再如:问什么是平常心合道:

问:“如何是诸佛境?”师曰:“雨来云雾暗,晴干日月明。”问:“如何是妙觉明心?”师曰:“今冬好晚稻,出自秋雨成。”问:“如何是妙觉闻心?”师曰:“云生碧岫,雨降青天。”问:“如何是平常心合道?”师曰:“吃茶吃饭随时过,看水看山实畅情。”(卷二十二·福州报慈院文钦禅师)

问生死大事:

问:“生死到来时如何?”师云:“遇茶吃茶,遇饭吃饭。”(卷十一·益州大随法真禅师)

问禅宗的传统、规范或风尚:

问:“如何是和尚家风?”师曰:“饭后三碗茶。”(卷十二·吉州资福如宝禅师)

问:“如何是和尚家风?”师曰:“斋前厨蒸南白饭,午后垆煎北苑茶。”(卷二十二·福州怡山长庆藏用禅师)

这种种问题,都是对佛法大义、禅宗真谛的追问。

对这些终极问题、根本问题的“吃茶去”式回答,是禅宗明心见性、直指人心、见性成佛的常用传法手段,它与临济义玄的“棒喝交加”临济门风一样,与云门文偃“三句语”中的第二语“截断众流”的宗旨一样,都是为了“打念头”,即制止参禅者按着原来的思路继续思维下去,而使他们改变思维方式,以求得顿然醒悟,参透禅旨。

通览《景德传灯录》,用以“截断众流”而达到传法目的的物品、意象,很多,很热闹。只“如何是祖师西来意”一问,所答便有数十种之多,无法遍举。在五彩缤纷众多“截断众流”的借喻之中,茶很突出,能够回答众多不同的佛法大义及终极问题的追问,以及各个的寻法求真的问题。甚至形成了赵州从谂禅师(778~897)著名的三字禅“吃茶去”公案,成为人们谈论茶禅最重要的依据之一。

四、“吃茶去”公案与禅茶

庐山归宗寺智常禅师最早言及“吃茶去”:

师刬草次,有讲僧来参。忽有一蛇过,师以锄断之,僧云:“久向归宗,元来是个粗行沙门。”师云:“坐主,归茶堂内吃茶去。”(卷七·庐山归宗寺智常禅师)

智常禅师是马祖道一法嗣,元和年间(806~820)主持江西庐山归宗寺,从宗门辈分上来说,他是南岳下二世,高于南岳下三世的从谂一辈,是从谂师父南泉普愿(748~834)的师兄。其所言吃茶去,时间远早于从谂。与从谂差不多同时讲“吃茶去”的,是与其同为南岳下三世的处微禅师所言的“吃茶去”公案:

问仰山:“汝名什么?”对曰:“慧寂。”师曰:“那个是慧?那个是寂?”曰:“只在目前。”师曰:“犹有前后在。”对曰:“前后且置,和尚见什么?”师曰:“吃茶去。”(卷九·虔州处微禅师)

《景德传灯录》中共有18位禅师20多次用及“吃茶去”,大多数都是用于回答学者提出的问题。除却前文所提及的对佛法大义、禅宗真谛追问等终极问题的回答之外,也有对一般问题的回答,如:

问:“不向问处领,犹是学人问处。和尚如何?”师曰:“吃茶去。”(卷十八·福州莲华山永福院从弇禅师)

僧问:“久向卢山石门,为什么入不得?”师曰:“钝汉。”曰:“忽遇猛利者,还许也无?”师曰:“吃茶去。”(卷二十·泉州卢山小溪院行传禅师)

问:“如何是伽蓝?”师曰:“只这个。”曰:“如何是伽蓝中人?”师曰:“作么?作么?”曰:“忽遇客来,将何祇待?”师曰:“吃茶去。”(卷二十·定州石藏慧炬和尚)

福州闽山令含禅师,初住永福院。……僧问:“既到妙峰顶,谁人为伴侣?”师曰:“到。”僧曰:“什么人为伴侣?”师曰:“吃茶去。”(卷二十一)

问:“不涉公私,如何言论?”师曰:“吃茶去。”(卷二十二·漳州报恩院行崇禅师)

问:“古人道:前三三,后三三。意如何?”师曰:“汝名什么?”曰:“某甲。”师曰:“吃茶去。”(卷十三·吉州资福贞邃禅师)

伏龙山和尚来,师问:“什么处来?”曰:“伏龙来。”师曰:“还伏得龙么?”曰:“不曾伏这畜生。”师曰:“吃茶去。”(卷十七·明州天童山咸启禅师)

师问僧:“什么处来?”曰:“报恩来。”师曰:“众僧还安否?”曰:“安。”师曰:“吃茶去。”(卷二十四·升州清凉院文益禅师)

在众多禅师皆曾以“吃茶去”传法的局面之中,赵州从谂的“吃茶去”别有格调:《五灯会元》卷四“赵州从谂禅师”条下则详细记录了关于“吃茶去”的公案:

师问新到僧:“曾到此间么?”曰:“曾到。”师曰:“吃茶去!”又问僧,僧曰:“不曾到。”师曰:“吃茶去!”后院主问曰:“师父,为什么曾到也云吃茶去,不曾到也云吃茶去?”师招院主,主应诺。师曰:“吃茶去!”

可以看到,其余众禅师“吃茶去”只答一问一参,从谂禅师则是三问一答,境界更高。曾到与不曾到都教吃茶去,是教消融差别,用一颗平常心吃茶,以体悟自心,这就是马祖所倡导的平常心是道的境界。

今人评价赵州:“从谂禅法的基本思想是主张性自悟,强调心性本来清,反对各种分别和执著。他说:‘金佛不度炉,木佛不度火,泥佛不度水,真佛内坐。菩提涅,真如佛性,尽是贴体衣服,亦名烦恼。实际理地甚么处着。一心不生,万法无咎。’阐扬上述思想的赵州的问答、示众等公案,更是脍炙人口。”赵州“吃茶去”三字禅,即是反对分别与执著的典型公案。

南宋《石田法熏禅师语录》卷二“拈古”记:“举:僧访赵州,州云:吃茶去公案。颂云:曾到未到俱吃茶,为君抉出眼中花。犀因翫月纹生角,象被雷惊花入牙。”从中可知,“吃茶去”早已成为赵州的著名公案。

赵州“吃茶去”公案影响很大,有称为“赵州茶话”公案,也有称之为“赵州茶”者。因为语词之间加多了一转换,甚至有愚人妄加生解“赵州茶”:“今愚人不明祖师大意,妄自造作,将口内津唾,灌漱三十六次咽之,谓之吃赵州茶。或有临终妄指教人:用朱砂末茶点一盏吃了,便能死去,是会赵州机关。更可怜悯者,有等魔子以小便作赵州茶。何愚惑哉!非妖怪而何耶!真正修心者,但依本分念佛期生净邦,切不可妄将祖师公案杜撰穿凿,是谤大般若之罪人也。不见道乍可粉身千万劫,莫将佛法乱传扬。”为此,元僧优昙普度《庐山莲宗宝鉴》在卷十《念佛正论》专列《辩明赵州茶》一章,列举妄人对赵州茶的种种妄解,是不解茶,更不了禅。从中既可反窥赵州“吃茶去”公案的影响之大,更可知禅茶、禅、佛法,非修持见心见性,不可轻易悟证。

禅门以茶悟禅,除却“吃茶去”公案外,另亦有迹可寻。《景德传灯录》记杭州佛日和尚在夹山善会(805~881)处参禅遇普茶时,以茶悟禅:

一日大普请,维那请师送茶。师曰:“某甲为佛法来,不为送茶来。”维那曰:“和尚教上座送茶。”曰:“和尚尊命即得。”乃将茶去作务处,摇茶碗作声。夹山回顾。师曰:“酽茶三五碗,意在镬头边。”夹山曰:“瓶有倾茶意。篮中几个瓯。”师曰:“瓶有倾茶意,篮中无一瓯。”便倾茶行之。时大众皆举目。(卷二十·杭州佛日和尚)

善会禅师于唐懿宗咸通十一年(870)在夹山开辟道场,有僧问:“如何是夹山境?”答曰:“猿抱子归青嶂里,鸟衔花落碧岩前。”禅意诗情,极为浓郁,因而夹山也被禅师们称为“碧岩”。宋代佛果圆悟克勤把他的评唱集取名为《碧岩录》,即因于此。圆悟克勤给虎丘绍隆的印可状由一休宗纯传给日本茶道开山祖村田珠光(1423~1502),珠光最终因圆悟克勤的墨迹而悟出“佛法存于茶汤”的道理,后人传播日本茶禅文化,即将村田珠光所悟出的道理称为“茶禅一味”——其实这名词要到18世纪才在日本出现。当今国内讲茶禅、禅茶,居然有人一路辗转追寻到夹山!但在夹山讲佛法“酽茶三五碗,意在镬头边”的却是佛日和尚。(有人甚至误将佛日和尚所言置于夹山名下。)

唐昭宗(888~904)时陆希声拜访沩仰宗祖师之一仰山慧寂禅师(840~916),慧寂亦用“酽茶”来讲佛法禅意:

问:“和尚还持戒否?”师云:“不持戒。”云:“还坐禅否?”师云:“不坐禅。”公良久。师云:“会么?”云:“不会。”师云:“听老僧一颂:滔滔不持戒,兀兀不坐禅。酽茶三两碗,意在~头边。”

不用持戒,不用坐禅,在三两碗酽茶中,即可品味得无上禅机。

而《景德传灯录》卷二十六记由五代十国入宋的慧居禅师时,以禅门日常生活讲禅,可以说同于前引卷二十二文钦禅师以“吃茶吃饭随时过,看水看山实畅情”作答的“平常心合道”,以及卷十二资福如宝禅师“饭后三碗茶”的“和尚家风”:

杭州龙华寺慧居禅师,闽越人也。自天台领旨,吴越忠懿王(929~988)命住上寺。初开堂众集定。……异日上堂,谓众曰:“龙华遮里也只是拈柴择菜,上来下去,晨朝一粥,斋时一饭,睡后吃茶。但恁么参取珍重?”(卷二十六)

就如同延佑本《景德传灯录》书末《魏府华严长老示众》所讲:“佛法事在日用处,在尔行住坐卧处,吃茶吃饭处,言语相问处。”可以说都是更进一步地解释了马祖道一“平常心是道”的“只如今行住坐卧,应机接物尽是道”。而这些,与华严宗的“法界缘起,事事无碍”,“理无碍、事无碍、理事无碍、事事无碍”可以说已经几乎是相去无间了。这又与宋代佛教宗门派别逐渐倾向于合流的趋势相吻合。

五、茶宴与文人的禅悦之乐、丛林

的茶汤盛典

茶宴,是以茶为载体的欢宴聚会。在现今可见的文字资料中,以茶宴饮聚会的活动,除称茶宴外,又有茗宴、茶筵、茶会、会茶者,皆有之。

茶兴于唐。中唐时,茶业与茶文化俱大兴,茶神陆羽写出了《茶经》之作,诗人们作“茶道”之诗,而茶宴,也在此时开始出现,出现于唐代宗大历年间(766~779)。

茶宴的出现,大抵与唐代的宴饮会食之风习制度、文人游历之风、蕃镇使府文职僚佐征辟制度,以及寺庙留住文人士子的习惯相关。文人之间,以及文士与僧道之间的筵宴聚会大为增多。一般筵宴当以酒饮为多,然而茶文化的兴盛,使得以茶为题为载体的聚饮,也逐渐加多,渐渐地形成“茶宴”新文化现象。

代宗大历中后期茶宴初兴,主要流行在浙东、浙西地区(唐时浙西包括今江苏南部的苏州、镇江等地区),主要见行于文人士夫雅集聚饮,茶宴赋诗,尤以联句(又称联唱)为多。其中有茶宴联唱,并在茶宴联唱诗中表达“禅悟之趣”。

现今可见最早明确题为“茶宴”的聚会,是大历年间严维、吕渭(734~800)等人在越州云门寺举行的两次茶宴,并有联句诗传世,其一《松花坛茶宴联句》,其二《云门寺小溪茶宴怀院中诸公》,通篇都是“禅悟之趣”。如《松花坛茶宴联句》中的诗句“焚香忘世虑,啜茗长幽情”,《云门寺小溪茶宴怀院中诸公》中的诗句“黄粱谁共饭,香茗忆同煎”、“暂与真僧对,遥知静者便”。

浙东诗坛联唱以及茶宴活动,因了茶神陆羽传至浙西湖州。陆羽曾经在大历八年至十二年(773~777)与以颜真卿为中心的文人圈泛舟湖上,饮茶赏月,吟诗联句,如与颜真卿、皇甫曾、皎然的《七言重联句》中皇甫曾诗句:“诗书宛似陪康乐,少长还同宴永和。夜酌此时看碾玉,晨趋几日重鸣珂。”诗题虽未言饮茶,而“夜酌此时看碾玉”句则已表明。而从颜真卿、陆士修、张荐、崔万、皎然诸人的《五言月夜啜茶联句》则可以看到以茶为题的宴饮聚会情形。

大约在大历中后期的774~779年间,地方官诗人李嘉佑曾在京口招隠寺以茶宴送人,并赋诗《秋晩招隠寺东峰茶宴(送内弟阎伯均归江州)》;大历十才子之一的钱起(吴兴人),还写有《与赵莒茶宴》;德宗至宪宗时人吕温(774~813)曾写有《三月三日茶宴序》,等等。

在浙东浙西诗人群茶宴联句中,都可以看到以茶悟禅修道的初期身影:“流华净肌骨,疏瀹涤心原。”“焚香忘世虑,啜茗长幽情。”可以说它们是兼具文人化和世俗化特征的禅茶文化,与世俗传统文化互相促进发展的契机。

茶宴出现在丛林生活中的另一个契机,是唐五代时帝王在礼遇名僧时对茶宴的应用。云门文偃(864~949)曾举寿州良遂参礼蒲州麻谷山宝彻禅师公案,其中记道:“自后良遂归京,辞皇帝及左右街大师大德,再三相留。茶筵次,良遂云:诸人知处良遂总知,良遂知处诸人不知。”宝彻禅师是马祖道一法嗣,良遂是再传弟子,所以这里所记应当是晚唐的皇帝。为留良遂而办茶筵。《宗门拈古彚集》记南唐李后主在请僧问话讲法时,曾有曰:“寡人来日置茶筵,请二僧重新问话。”帝王设茶宴待僧,可见茶宴之礼的隆重。

而到五代时,已可见禅寺中有了茶筵:“升州清凉院文益禅师,余杭人也。……至临川,州牧请住崇寿院。初开堂,日中坐茶筵未起,四众先围绕法座。”(《景德传灯录》卷二十四)

法眼文益(885~958)禅师,是法眼宗的创始人。后唐清泰二年(935),文益应抚州府州牧的邀请,在临州崇寿院弘扬佛法。晚年深受南唐烈祖李昪的敬重,先后在金陵(今江苏南京)报恩禅院、清凉寺开堂接众。文益在金陵三坐道场,四方僧俗竞相归之。后周世宗显德五年(958),文益圆寂,享74岁。葬江宁县无相塔。谥号“大法眼禅师”。文益在临川崇寿院初开堂升座讲法之先,寺中茶筵,可见其初法的隆重。

入宋,更是僧俗两界茶宴盛行。

宋政府在给地方官员所发的俸禄中,曾特别给那些还没有发放公使钱的地方官们派发“茶宴钱”:“淳化元年九月,诏:诸州军监县无公使处,遇诞降节给茶宴钱,节度州百千,防团刺史州五十千,监三泉、县三十千,岭南州军以幕府州县官权知州十千。”

宋代的公使钱,又称公用钱,是在正常经费外给地方各级政府主管官员的特别费用,用为宴请及馈送过往官员费用,相当于现在的招待费,钱的数目视官品之高下而定。“茶宴钱”能成为公使钱的特别名目,可见“茶宴”施行之广泛。

而在禅门之内、信众之间,茶宴之施设,也是很为常见。而茶筵之设,大抵为显礼遇隆重,多为预升座讲法之备。如《明觉禅师语录》记明觉禅师雪窦重显(980~1052)所到之处僧俗两界多有茶筵之设。雪窦重显是云门文偃下三世,是宋代文字禅的著名代表人物,宋代文字禅以颂古、拈古、代语、别语等为重要表达形式,《雪窦显和尚颂古》是著名的颂古著作之一。重显幼年旧友曾会于天禧(1017~1021)年间任池州知州,因重显之言而得立即省悟。在重显打算游历浙江诸地时,曾会建议他到杭州灵隐寺,并给当寺住持珊禅师写了一封推荐信。重显到灵隐寺,却没向住持出示曾会的推荐信,在僧众中修持三年。后来曾会奉使浙西,竟然在灵隐寺上千普通禅僧中才查找到他,深表敬重。经曾会推荐,苏州吴江太湖翠峰禅寺迎请重显前往担任住持近三年。后来宋仁宗天圣初年(1023),曾会出知明州,迎请重显赴任雪窦山资圣寺住持,共29年。远近禅僧前来参谒和受法者日多,《禅林僧宝传·重显传》称:“宗风大振,天下龙蟠凤逸衲子争集座下,号云门中兴。”重显在灵隐,经秀州,至越州时,各地皆有茶筵之设,请其升座说法:

师在灵隐,诸院尊宿,茶筵日,众请升座。

师到秀州,百万道者备茶筵请升堂。

越州檀越备茶筵,请师升座。

而若不参加别人专为设办的茶宴,则要写专门的回复,如契嵩的《退金山荼筵(回答)》:“某启:适早监寺至辱笺命,就所栖以预精馔,意爱之勤,岂可言谕乃尽诚素。某虽不善与人交,岂敢以今日之事自亏节义,无烦相外清集,方当大暑,告且为罢之书。谨令人回纳。伏冀慈照。”

在僧史文献、评唱讲古方面,比之原来僧史灯录著作,多出一些设茶、饮茶的记载来,如《天圣广灯录》卷第十二“镇州三圣院慧然禅师”条下,记曰:“师辞仰山,仰山将拂子与师。师云:某甲有师在。仰山云:是谁?师云:河北临济和尚。仰山云:老僧罪过,少留一两日,备茶筵相送。”是《景德传灯录》卷十五“镇州三圣院慧然禅师”条内所没有的内容。又如佛果圜悟禅师(1063~1135)《碧岩录》卷第五记“投子一日为赵州置茶筵相待”、《万松老人评唱天童觉和尚颂古从容庵录》记“(投)子置茶筵相待(赵州)”,都是北宋道原所撰《景德传灯录》卷十五“舒州投子山大同禅师”条下原本所没有的内容。

然而,在宋时僧人所编的几部清规中,却一般不见“茶宴”之名,这亦可以从当时和尚的语录中窥见些消息。如《虚堂和尚语录》卷第三记虚堂智愚和尚(1183~1269)举米胡访王常侍公案。虚堂智愚,号虚堂,俗姓陈,四明象山人。16岁依近邑之普明寺僧师蕴出家,先后在多处修行、住持。度宗咸淳元年(1265)秋,奉御旨迁径山兴圣万寿寺。《虚堂和尚语录》共10卷,为临济宗的重要语录。虚堂智愚是活跃于南宋时代的一位高僧,许多日本僧人也拜在其门下。

米胡访王常侍,值判事次,常侍才见,举笔示之。胡云:还判得虚空么?侍掷笔归宅堂。米胡致疑。次日凭华严置茶设问。米胡和尚:有何言句,不得相见?侍云:狮子咬人,韩卢逐块。米胡闻得,出来大笑云:我会也。侍云:试道看。胡云:请常侍举。侍乃举起一只箸。胡云:野狐精。侍云:者汉彻也。师云:米胡当时才见举笔,便入客位。管取为席上之珍。无端再设茶筵。累他华严。脑门着地。只如常侍道者汉彻也。那里是他彻处。试下一转语看。

前言“置茶”,后言“茶筵”,可见在宋僧那里,禅院设茶,即同“茶筵”。若以此观点,看宋时清规中的“煎点”,大致可以认为等同于“茶筵”了。宗赜崇宁二年(1103)时所著《禅苑清规》,言茶之“煎点”时,并不言及茶筵,然而在《众中特为尊长煎点》项下有言:“言句威仪诸事,并如特为堂头煎点之法。但末后礼拜起,近前问讯罢,却于筵外触礼三拜,陈谢相伴人。”可见煎点茶汤之礼,实即是茶筵。

其实在中唐以后的唐宋时期,茶宴是一种较常见的存在,既是文人士夫聚会宴饮的文化生活现象,也是丛林禅僧聚集传灯讲法参禅悟道的一种形式,也是文人士夫与老庄之徒交往中的一种形式,也是社会民众日常生活现象。而丛林茶宴与文人士夫的茶宴,互有影响,互有交集,也可谓是三教合流的历史文化潮流中的一个具体现象,也是中国茶宴文化的特点。

文人士夫充满禅悦禅趣的茶宴,是丛林之外禅茶的历史基础。发展至北宋,茶宴之礼在丛林中日益重要,广泛实施,最终在清规中备载丛林茶汤盛礼,形成实质上的中国禅茶文化。

六、清规与禅茶

魏晋时期开始,随佛典的翻译以及传教的逐渐流行,信众日渐增多,出现了以某位译经僧或者以某寺院传法基地为中心的僧团,而为了管理僧众,在佛教典律尚不甚完备的历史条件下,佛图澄弟子道安(314或312~385),首创以参照现有戒律根据中国实情制定僧团规范,其令竺佛念、昙摩持、慧常等译出“十诵比丘戒本”、“比丘尼大戒”,为整备戒律而“著僧尼轨范及‘法门清式二十四条’”。据梁慧皎所撰《道安传》:“安既德为物宗学兼三藏,所制僧尼轨范佛法宪章,条为三例:一曰行香、定座、上经、上讲之法,二曰常日六时行道、饮食、唱食法,三曰布萨、差使、悔过等法。天下寺舍遂则而从之。”虽然此二书皆已不可见,但可以说后世所传之僧制、清规类典籍,皆源自道安之僧尼轨范及佛法宪章(法门清式)。与道安同时的支遁(314~366)、稍后的道安弟子慧远以及道宣等僧人,也在僧团规范制度方面做了探索性建设:“又支遁立《众僧集仪度》,慧远立《法社节度》。至于宣律师,立《鸣钟轨度》,分五众物仪,章服仪,归敬仪。此并附时傍教,相次而出。凿空开荒,则道安为僧制之始也。”至南北朝时期,佛教戒律逐渐完备,诸宗派大小乘戒律皆为奉行,且具本土化特色,比如戒断酒肉等。

隋唐以来,禅宗大兴,六祖慧能(638~713)南宗禅在戒律方面提倡“无相戒”法,“自归依三身佛”。慧能的再传弟子马祖道一(709~788)提出“平常心是道”的命题,提出“只如今行住坐卧,应机接物尽是道”。马祖以后,宗风的变化,加之种种的历史机缘,禅宗在中国迅速发展,僧团不断扩大。道一的法嗣百丈怀海禅师有感于禅宗“说法住持,未合规度,故常尔介怀”,因而别创禅林,改变禅僧寄居律院的局面,并且大约在自唐顺宗至宪宗的十几年间(805~814)制立禅门共居规约《禅门规式》,在戒律方面完成了中国化的转变,从制度上保证僧团的管理与发展。

宗赜是宋代云门宗第六世高僧,同时又被奉为“莲社五祖”,在净土宗中亦有颇高的声名。鉴于虽然怀海规式依存,但是“而况丛林蔓衍,转见不堪;加之法令滋彰,事更多矣”,因而“随机而设教”,更为详细地制立规范——《禅苑清规》。

“丛林以茶汤为盛礼”,《禅苑清规》共78条目中有超过60%以上的48条目涉及茶汤礼,其中兼及茶、汤的有39条,单独言茶的7条,单独言汤的2条,足见茶汤之礼在丛林生活中的隆盛。其茶礼,从受戒出家,到上堂、念诵、小参,直至冬夏四节茶礼,诸节斋会,日常生活,直至迁化,无一不有。

在后出的宋元诸清规中,《禅苑清规》中茶礼的内容被不断地重复和细化。如南宋佚名《入众须知》将“茶榜式”、“夏前特为新到茶单状式”、“首座夏前请新到茶状式”、“茶汤榜式”、“首座请茶状式”等茶汤榜状的书仪形式具体开列。金华惟勉《丛林校定清规总要》(咸淳清规)更是详细绘制了“四节住持特为首座大众僧堂茶图”、“四节知事特为首座大众僧堂茶汤之图”、“四节前堂特为后堂大众僧堂茶图”、“诸山法眷特为住持煎点寝堂庙坐之图”、“诸山特为住持煎点寝堂分手坐位之图”、“特为新旧两班茶汤管待之图”、“夏前住持特为新挂搭茶六出坐位之图”、“夏前知事头首特为新挂搭茶八出之图”八幅茶图,同时还开列了“知事请新住持特为茶汤状式”、“住持请新首座特为茶牓式”、“四节茶汤牓状式”、“夏前请新挂搭特为茶单式”、“头首点众寮江湖茶请目式”多种茶汤榜状单目式。直到元东林弌咸《禅林备用清规》、德辉《敕修百丈清规》,其中相关于茶礼的内容又各有继承和创新。它们与《禅苑清规》一起,为研究佛教茶礼,提供了最为翔实的历史资料(从诸幅茶图中,可以看到当今日本建仁寺、东福寺等依然保存和施行的四座茶礼的蓝本)。

清规里的茶礼,就是实际施行的禅茶。研究《禅苑清规》茶礼,可以看到如下特点:一、清众为丛林茶礼之根本;二、四节茶会为丛林茶礼之盛典;三、职事任免茶会为丛林茶礼之常务;四、僧众茶会、居常茶礼为丛林茶礼之基础。

四节:结夏、解夏、冬至、新年,是宋代禅宗寺院最重要的节日,于此时所举行的茶汤礼,是寺院最重要的仪式、礼节。南宋末金华惟勉《丛林校定清规总要》云:“丛林冬夏两节最重,当留意检举。”从中可以看到宋代禅寺完整的茶会仪式礼节。

四节茶会,共举行三日。由寺院住持人及知事、头首(《禅苑清规》常称之为堂头、库司、首座),即寺院管理层和带领大众修行的高僧,分别为下一级职级者或首座和大众举行的茶会盛典。从举办的地点来看,分为两大类:一是住持人(常称堂头和尚)在方丈(又称堂头)举办,称为堂头煎点;二是住持、知事、头首在僧堂(或称云堂)举办,称为僧堂内煎点。其程序礼仪基本相同,只是在请客步骤略有差异,以僧堂内煎点为例,四节茶会的程序礼仪如下:

1.茶榜请客。

2.鼓板集客。

3.问讯烧香。

4.吃茶。吃茶程序共有三个步骤,包括二茶一药(药当指点心之类)。

5.谢茶。

6.送客。

而参加茶会者的礼仪,可以从新到僧对茶汤之礼的学习实用中看到。新到僧人入寺后首先要习熟的是赴茶粥与赴茶汤之礼,以使出堂入堂、上床下床、行受吃食、取放盏橐等行动举止,皆具威仪详序。“或半月堂仪罢,或一二日茶汤罢”,新到僧人才可入室请因缘,可见粥饭之法与茶汤之礼之习熟在丛林生活中的重要。以茶礼来看,“院门特为茶汤,礼数殷重,受请之人不宜慢易”。其具体的仪礼轨范包括了应邀参加茶会茶礼的每一个程序步骤的行为举止。

1.受请。

2.闻鼓板赴集。听到举办茶会的茶鼓板声后,及时到达茶会场所,明记自己的座位照牌,随首座依位而立,在住持人或行法事人揖座后,安详就座。

3.在行法事人烧香问讯时,要恭谨致礼。

4.饮茶吃药时要举动安详,不得出声。

5.谢茶退席时,俱要行为安安详,致礼恭谨。

在参加各种丛林茶会的所有步骤过程中,赴茶汤客人都不得随意说话嬉笑:“寮中客位并诸处特为茶汤,并不得语笑。”

“吾氏之有清规,犹儒家之有礼经”,清规的实行,使得丛林井然有序威仪万千,故而北宋大儒程颢一日过定林寺,偶见斋堂仪,喟然叹曰:“三代礼乐,尽在是矣。”这其中茶礼作用非凡,因为“丛林以茶汤为盛礼”,清规中的茶礼就是禅茶。

七、日本茶道与茶禅一味的命题

从文质与名实的角度来说,禅茶在中国历史上有实无名,有质无文。因了日本茶道文化的往中国传播,出现了茶禅一味的命题,以及与之相关的禅茶。

茶禅一味的命题源起于日本茶道。日本茶道与佛教与禅的关系,由来已久。从唐宋时代由遣唐使(多是僧人)、入宋僧传入以来,其间的关系自然已经是渊源久远。如《异制庭训往来》中所论述者:“其味苦而甘,茶之性也;其性清而虚者,茶之本也。甘则信义之本也,苦则义之谓也。信与义者,万法之祖也。……我朝茶之窟宅者,以栂尾为本,开山祖师依习禅勤行之障,睡魔为强敌,为彼对治降伏,植茶为精进幢,传贤首之大教,穷秘密之奥谈……”

作为一项引入的物品与文化,日本茶和茶文化的行为主体从一开始,便是社会上层人士——天皇大臣、幕府将军、名寺高僧等,以之作为高级的享用与修禅的襄助。镰仓后期,养生助修为目的饮茶,变而成茶寄合的茶会与斗茶之风盛行,甚至物极而反,而“成世间之费,亦佛法废绝之因”,如梦窗国师(1275~1351)在《梦中问答》论及吃茶的得失:

今时大异世间常轨之请吃茶,视其做法,养生之分不成,反之,其中更无为学思道之人,成世间之费,亦佛法废绝之因。

然则同为好茶……视今时所为,以此为艺能而起我执,故清雅之道废,仅邪恶之缘生,故教、禅之宗师示以勿用心思虑万事之外,时或劝放下万事,别处着手,不足怪也。

从中可以反见高僧梦窗国师对于茶与佛教与禅茶关系的认同。

室町时代(1336~1573)的茶道其实有着浓烈的战国时代(1493~1573)特点,因为这个时代茶道文化的主体是将军和武士。日本学者的研究发现,日本全国的战国大名都可以发现茶道文化,既有文献中的某些记载,也有多地众多茶道具文物的出土发现,茶道具大多出土在战场之地,表明即使在战时,武士也要行茶道,表明茶道广泛渗透在武士社会。同时,为了寻求心灵的平静,以及安心立命地对待生死,武士们也强烈信仰佛教。这些在武士们的家训中多有记载。

“武士与佛教的关系因生死观、净土思想、厌世情绪等而密切纠结。”武士的日常生活中与看经、读经、对于神佛的祈祷都非常日常化,寺院中普及的“茶也轻而易举地在武士中普及”。“与人生救济的要素相比,吃茶作为坐禅修行、精神修养而被接受的奢侈的饮料,渗透进禅宗与武士之间。”《上井觉间日记》天正十一年(1583)五月六日:“参毗沙门堂,在那里做茶道。佛教与茶道结合成为武士茶道隆盛的理由。”而一期一会的日本茶道精神很可能就是武士茶道的印迹。

进入安土桃山时代(1573~ 1603),即织田信长与丰臣秀吉相继称霸日本的织丰时代(丰臣秀吉在多次大战之前都开茶会,或以千利休相陪伴),市民茶道、寺院茶道、朝臣茶道、武士茶道,在相互交往中日益丰富,千利休集大成的草庵茶道与之都有联系与发展。

利休茶道集合了日本社会多阶层借助于茶道对于清算战争带来的伤害以得到精神慰藉的需求,茶向富有精神性与文化性的茶道升华。

一般而言,日本草庵茶道的发展经历了村田珠光(1423~1502)、武野绍鸥(1502~1555)而至千利休。前文言珠光从克勤墨迹悟出“佛法存于茶汤”,大林宗套在给武野绍鸥追善像的偈颂中则赞其“料知茶味同禅味”。利休则向北向陈道(1504~1562)学茶,跟随大德寺大林宗套、笑岭宗~(1505~1583)参禅。

从此,日本茶道文化的行为主体,从最初的僧侣、公家、武家,转而成为受过禅修训练的以千利休为代表的豪商,和敬清寂等与禅相关的一些理念成为草庵茶道的思想基础,“创造了一个崭新的扎根于日本庶民的禅文化”,以茶道自己的程式礼仪比范禅门清规,“茶道被提升为审美主义宗教”,继承武家茶道“一期一会”这种明显佛教对于生命无常世俗关怀的精神,成为非佛教的却又张挂禅宗旗帜的独特文化现象——茶道禅。

因而虽然自村田珠光、千利休起历代茶人都郑重阐述茶道与佛教佛法的关系,但即便“茶禅一味”较早即在临济宗大德寺禅僧义统(1657~1730)的诗句中出现“古人吃茶,茶禅一味,原来原来,此术须贵”,却还须待江户时代茶人们的著作如《禅茶录》等反复提倡,才始成为日本茶道“审美主义宗教”的标志性命题。

很显然,日本茶道的茶禅一味,与中国丛林“平常心是道”的无有分别心的吃茶不同,与以茶汤为盛典的丛林茶礼不同,与文人士夫以茶助禅悟的境界不同:“焚香忘世虑,啜茗长幽情”,“煮茗破睡境,炷香玩诗编……闲无用心处,参此如参禅”。日本茶道茶禅的主体是茶人,修茶即修和敬清寂一期一会的茶道禅;中国茶禅主体分在教内教外,禅茶是丛林禅僧的茶生活、茶礼,是世间向禅文人参悟的诗情茶境,茶永远都只是禅的一种凭借,高悬在上的目标,是对自心自性的体悟,见性成佛。

当然,中国禅茶主体的非一性,必然引起禅茶、茶禅等概念方面的差异,以及礼法仪轨方面的差异。但佛性无差,众生皆有到达彼岸的智慧,修证者得度。“法界缘起,事事无碍”,“随处作主,立处皆真”。以佛教恒顺众生的情怀,不因为出家、在家的身份差别有根本的差异。

茶何以禅?茶能将养生、得悟、体道三重境界合而为一,当“禅机”、“茶理”融于一境,即禅茶,即茶禅。南宋冯时行(1100~1163)《请岩老茶榜》之机语比较形象地概括了茶禅:“若色若香若味,直下承当;是贪是嗔是痴,立时清净。”以茶使人清净,而去嗔痴,断妄念,犹如以戒得定而后慧,得悟禅意佛法,见性证悟。 茶日本茶道赵州禅师禅茶道佛教日本禅宗参禅景德传灯录佛法禅苑清规坐禅喝茶茶汤茶道精神文化禅宗