盛世皇朝50年

作者:李晶晶 《朱瞻基行乐图》(故宫博物院藏)

《朱瞻基行乐图》(故宫博物院藏)

明朝(1368~1644)历经12世,16位皇帝,国祚276年。对于这段漫长的历史,两位策展人,大英博物馆大卫德爵士(Sir Percival David)收藏、中国瓷器及越南艺术部的霍吉淑(Jessica Harrison-Hall)女士以及牛津大学艺术史系教授柯律格(Craig Clunas)教授只截取了其中1400~1450年,永乐皇帝夺位至正统皇帝在“土木堡之变”中被俘这一阶段作为《明:盛世皇朝50年》展览的核心。如果使用英文原意可以理解为《明:改变中国的50年》(Ming 50 years that changed China),或许这更加接近两位策展人所希望传达的观点。

选取中国历史的这一阶段,并且是深入式的,对于策展来说是个有意思的挑战。以往多数关于中国的展览或是关注整个古代史,或是关注整个朝代,霍吉淑和柯律格希望可以做些不同的尝试。

2009年,柯律格教授因学术交流造访湖北,在那里的研究单位看到一些很有意思的出土文物,当时随口说“如果能在英国办个展该有多好”,没想到当地研究人员也表示可以一试。回英国后,柯律格教授和大英博物馆的负责人,亦是老朋友的霍吉淑女士谈起这个想法,她也表示有兴趣。当然,一个大展从初步想法到和各方交涉,最终成型需要很多时间和人力,所以差不多用了5年时间,才有了这次的展览。

柯律格教授说:“在这5年策展过程中,我们做了无数调查。我不想让观众和读者觉得这个展览代表的就是中国历史上最重要的50年,因为历史从来不是这么简单的。不过这50年确实非常特别,它对后来的明清乃至当今中国的文化都留下了决定性作用的要素。”明朝的历史非常久远,每个阶段都各不相同。洪武皇帝1368年建立明朝,但1403~1449年这一阶段中,明成祖于1421年迁都北京,明朝可谓“再立”,因此往往又被视为明朝的“重建”。有学者甚至将1521年以后的嘉靖皇帝统治时期视为明朝的第三次建立。一些代表明朝最高艺术水准的作品就出自明朝早期的这50年。

展览被划分为5个部分。首先在开始部分介绍这个时期的背景,接下来的部分包括宫廷生活、军事文化、文人艺术、信仰和外交贸易,每一部分都体现出交流互通的气息。观众从宫廷生活开始参观,按照由内向外的顺序,陆续参观到郑和船队航海的广阔海域。整个展览会聚280件中国文物,近1/3是大英博物馆藏品,其余则来自中国国家博物馆、故宫博物院、首都博物馆、上海博物馆、南京博物院以及欧洲、美国、日本、韩国等21个国家和地区的10所博物馆,也有私人珍藏。来自中国的文物有108件,其中一级文物42件,包括明仁宗行书诰命、郑和铜钟、湖北梁庄王墓出土的金盏印托青花龙纹瓷钟、山东鲁荒王朱檀墓出土的九旒冕等精品,不少都是首次在中国境外亮相。"盛世皇朝50年"展品

剔红人物盘

明宣德 掐丝珐琅龙纹大罐

龙纹头盔

明太祖虽然1398年就已过世,但展览仍然从他开始溯源,经历永乐、洪熙、宣德,到正统,并展出有几幅宣帝朱瞻基的御笔花鸟。书画部分中一件来自故宫博物院的《朱瞻基行乐图》,描绘了宣宗穿便服在御园观赏并参与各种体育游戏表演的场面,包括射箭、蹴鞠、马球、捶丸、投壶,反映了明代宫廷娱乐活动,也忠实描绘了今天已经失传的一些传统竞技的原貌。此卷对明代皇宫中的亭台楼阁也做了真实细腻的描绘,其中不乏一些华盖、屏风、供台形制的零时小品,同样是研究皇家建筑及生活的重要视觉资料。

另一件由美国大都会博物馆藏的《杏园雅集图》由宫廷画家谢环所绘,反映了明代雅集的场景。如果说《朱瞻基行乐图》为皇家“武”戏写照,那么此卷则为官僚“文”戏记录。据说当时参与雅集者人手一卷,就是说至少有九卷,现存世两个版本,另一为镇江本。此图描绘历事永乐、洪熙、宣德、正统四朝的台阁重臣“三杨”及阁员五人雅集杨荣家杏园中的场面,画家本人也受邀前往。一方面它是画家亲历的忠实记录,具体到每个人物样貌、服装、情态,每个物件、摆设、环境;另一方面,它继承了宋代李公麟的《西园雅集图》的形制,并成为后世文人雅集场景仿效的经典。值得一提的是,在历代描绘雅集和修褉的图卷中,此幅作品中,九位官员都身着正服,并戴官帽,童子服侍在旁,举画端茶,可见这是一次非常正式的雅集。

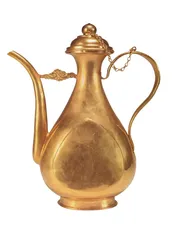

展品中有一组中外器皿对比展示特别有意思,展览也从此处开始逐渐向观众传达一种中西方相互影响的征象。埃及黄铜座和明代陶瓷座,中东器皿到明代陶瓷仿品,中东翡翠酒杯与明代陶瓷酒杯,叙利亚黄铜笔盒对应明代陶瓷笔盒,再有叙利亚玻璃细颈瓶到明代陶瓷细颈瓶等,将两件文化背景截然不同用途却类同的器物摆放在一起时,形式的相似就绝不仅仅是巧合了。

柯律格说:“我不认为物品本身就能直接讲出一个故事,或表达某种显著的信息。但我认为物品能刺激人们反思,从而看到一些被忽视的联系。”当时的明朝一些对外关系可能是大家会忽视的。比如我们都知道中国发明了纸,但很少人知道15世纪的中国曾向伊斯兰世界出口纸张,是有手绘和装饰的工艺纸,出口后又被当地人用金色的颜料写上了波斯文。当时中东的奢侈书籍居然是用中国的高级纸张做的!一般说到丝绸之路人们就会想起唐朝,但那样的跨亚洲贸易一直在进行,在明朝期间也非常蓬勃——想象一下骆驼驮着那些精美的纸张来到伊朗,书法家用蘸金色的颜料来写书的情景。

两位策展人对展品的选择非常严格,入选展品既要在视觉上引人关注,又要有重要的历史意义。最终呈现的280件展品都经历了层层挑选。比如2013年11月霍吉淑在中国与当地的专业人士一起挑选展品,了解不同文物的价值和意义,不断缩小最终展品的范围。有精美绝伦的绘画和瓷器,还有难得一见的梁庄王墓出土的金银器、男女珠宝配饰、服装、雕塑、铜器、纺织品、漆器等。

在采访中,霍吉淑特别强调了郑和。她说:“对于西方人来说,中国本国的经济再昌盛,文化再强大,物资再丰富,也仅仅是一个远东的传说。只有在它切实地与西方发生关系后,双方交流才会产生世界性的影响。郑和虽然对中国人来说很熟悉,但很多西方观众并不知道,郑和船队出发的时间远远早于哥伦布和达伽马的船队。我希望他们看完展览后可以真正了解多元文化的中国。”中国内部的自身互动、中国派出的使者与外国的互动,以及外来使者与中国的互动,使得这一时期的历史趣味无穷。因此,国际交往与互动是本次展览关注的重点。

颖国武襄公杨洪像(1451年)

颖国武襄公杨洪像(1451年)

意大利画家安德里亚著作《三王朝圣》

意大利画家安德里亚著作《三王朝圣》

1500年前期,明朝和葡萄牙才开始建立大量的商贸交易,而在展览的这50年中,明朝的商品除了丝绸和瓷器在欧洲都还是很稀有的,它们多是通过丝绸之路由中东传入或作为外交礼物奉送。郑和的航海历程于是成为欧洲最早看到中国货品的重要途径。除了商贸,这些船只还向外输送外交官、士兵、医生和服务人员,并带回外国使节。展品中包括当时运往中东的礼物,《伏虎罗汉图》和装饰精美有中东风格的诗歌集,以及由来自西域的彩色宝石镶嵌的皇子玉带。最有趣的莫过于来自费城艺术博物馆的《瑞应麒麟图》,这其实是1414年9月20日孟加拉统治者送给永乐大帝的一头长颈鹿,作为交换,孟加拉使节得到了中国的丝织品、瓷器等贵重物品,这头长颈鹿与其他西域的奇异动物关在一起,如熊、犀牛、大象和孔雀,一些人认为这长颈生物便是传说中的麒麟,它是这个王朝将要昌盛的吉兆。

霍吉淑希望通过从世界各地借来的展品,以及设计的展览知识架构,展现这段“新”的历史。她说:“多数中国以外的观众对这一时期的历史非常陌生,而且多数对明朝的研究和关注都集中于16世纪初期葡萄牙人抵达中国后的这段历史。而1400至1450年的这段历史相对较早,而且对整个明朝的发展起着至关重要的作用。”

柯律格教授说:“我之前说我们不希望观众认为这50年就是中国历史上最重要的时候,但我希望他们可以从展览中感受到这段时期文化的多样性,并且看到这50年是如何持续影响当代中国的。”展览最后陈列的是一张意大利文艺复兴画家安德里亚(Andrea Mantegna)的油画《三王朝拜》(Adoration of the Magi),创作时间正是这50年间。画中的焦点,也就是一位东方国王向圣母和圣婴献上礼物,正是中国的青花瓷碗。形成对照的是,一旁的展柜中也放着一个形状花纹极类似的青花瓷碗,仿佛刚从画中走出来。展览最后还是回到了西方视角,即使是最普通的一只青花小碗,当时在欧洲人眼里都是那么的不平凡。盛世皇朝50年展览珍赏

( 梁庄王墓出土金镂空凤纹坠 )

( 梁庄王墓出土金壶 )

( 梁庄王墓出土金壶 ) ( 梁庄王墓出土金凤簪 )

( 梁庄王墓出土金凤簪 )

明梁庄王墓是明仁宗朱高炽的第九个儿子朱瞻垍与魏妃的合葬墓,2001年4月中旬至5月初,由湖北省文物考古研究所主持,荆门市和钟祥市的文物考古工作者参加,共同对钟祥市长滩镇大洪村梁庄王墓进行了发掘。发掘表明,该墓是一座王与妃合葬墓,有其独特的葬俗,墓内随葬品十分丰富。据初步统计,随葬品有金、银、玉、(珠)宝石、铜、铁、铅锡、瓷、陶、漆木、石、骨角器等共计5340余件,其中金、银、玉器和珠饰宝石有4800余件。粗略计算,这些珍宝所使用的金量达到16公斤,用银量达到13公斤,用玉量达到14公斤,出土的宝石700多颗,它们保存完好,灿灿生辉。大英博物馆在《明:盛世皇朝50年》的展览中,展出不少梁庄王墓出土金器。

明 皇子朱檀的龙袍

朱元璋多子,史书上记载共有26个儿子。其中第十子朱檀被封为鲁王,15岁时就藩兖州,死后谥号“荒”。在朱元璋所分封的24个皇子中,鲁王第一个逝世,其陵墓堪称明代亲王第一陵。1970年,在中国科学院考古研究所等单位支援下,山东省对位于邹县的鲁荒王陵进行了发掘,出土各类文物1000余件,极为罕见。棺内,覆盖锦被、袍服。朱檀身着龙袍,系玉带,戴圆顶小帽,发髻完好,贯金簪,两腋下各有一小金粒,骨架仰身伸直。身下铺褥,褥上有19枚“洪武通宝”金钱。褥底下是一层苓板,板上雕北斗七星圆孔。棺底铺垫草木灰。

(金头饰)

这件金头饰为大英博物馆的馆藏,曾为乔治·尤摩弗帕勒斯(George Eumorfopoulos)的收藏。它可能来自梁庄王墓或是鲁王墓葬。

明梁庄王墓是明仁宗朱高炽的第九个儿子朱瞻垍与魏妃的合葬墓,2001年4月中旬至5月初,由湖北省文物考古研究所主持,荆门市和钟祥市的文物考古工作者参加,共同对钟祥市长滩镇大洪村梁庄王墓进行了发掘。发掘表明,该墓是一座王与妃合葬墓,有其独特的葬俗,墓内随葬品十分丰富。据初步统计,随葬品有金、银、玉、(珠)宝石、铜、铁、铅锡、瓷、陶、漆木、石、骨角器等共计5340余件,其中金、银、玉器和珠饰宝石有4800余件。粗略计算,这些珍宝所使用的金量达到16公斤,用银量达到13公斤,用玉量达到14公斤,出土的宝石700多颗,它们保存完好,灿灿生辉。大英博物馆在《明:盛世皇朝50年》的展览中,展出不少梁庄王墓出土金器。

(梁庄王墓出土金镶宝石手镯) 中国古代史上海展览不列颠博物馆明朝盛世文化皇朝梁庄王墓明朝历史50

(梁庄王墓出土金镶宝石手镯) 中国古代史上海展览不列颠博物馆明朝盛世文化皇朝梁庄王墓明朝历史50