戏剧奥林匹克 如何“花落”北京

作者:石鸣

2013年9月初,在日本利贺山间铃木忠志的工作室里,我第一次听说了“戏剧奥林匹克”这个名词。当时铃木忠志并没有特别多解释,只粗略介绍了几个成员的名字,记得其中有罗伯特威尔逊,因为他在后现代戏剧史上赫赫有名,其戏剧也横跨剧场表演、装置、雕塑、视觉等当代艺术的种种范畴。铃木忠志当时还说,这个“戏剧奥林匹克”次年要来中国。

三个月后,这个消息在北京公布了。发布会上,很多人觉得很奇怪,奥林匹克不是体育盛会吗,怎么还有一个戏剧奥林匹克?“一开始,我们的宣传力度不大。”刘立滨解释说。他是中央戏剧学院党委书记,也是戏剧奥林匹克国际委员会中唯一的中国委员,这个时候距离他出面代表中国申办戏剧奥林匹克已经过去了三年。这三年里,他每年都要跑一趟日本利贺。

又过了一年,2014年11月1日,第六届戏剧奥林匹克终于宣布在北京开幕。开幕戏原本计划是一部原创歌剧《永乐》,以明朝永乐皇帝编修《永乐大典》为题材,终因时间过紧,无法如期完成,《永乐》于是改为戏剧奥林匹克12月的参演剧目,国家大剧院2013年制作的新编京剧《天下归心》成为开幕戏。“用一部中国题材的有分量的戏作为开幕是原则,因为毕竟我们是东道国,而且希望是一个民族的、本土的艺术形式,想来想去,就是京剧。”中国对外文化集团公司董事长张宇说,他所在的中演集团是此次北京戏剧奥林匹克的执行机构。

开幕式很简单,只由北京市宣传部长李伟和戏剧奥林匹克国际委员会主席特佐普罗斯分别做了发言,播放了一个北京戏剧奥林匹克的宣传短片,演出就正式开始了。“这个具体过程通常是按照主办方的意见去办,作为我们国家的开幕式,我们决定不做那种很大的形式。”刘立滨说。

“后来我们开幕式完了后,他们也说了实话,他们还以为办不成了。”刘立滨说。“他们”指的就是戏剧奥林匹克国际委员会。因为整个申办过程非常漫长,“2010年说要办这个事情,通常是需要三四年,于是计划2013年举行,但是直到2012年8月才有批复,时间太紧了,我们又跟他们讲,能否往后推一年,推到2014年。实际上,2013年8月还没有什么结果呢,真正有结果是2013年11月,实际启动是从2013年12月底开始”。

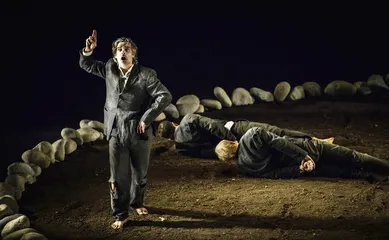

( 特佐普罗斯导演的《被缚的普罗米修斯》剧照

)

( 特佐普罗斯导演的《被缚的普罗米修斯》剧照

)

戏剧奥林匹克诞生于1995年,事实上,在不到20年的短短历史里,曾经几次遇到过差点办不下去的情况。首届7个国家共计9台剧目在希腊德尔斐亮相之后,第二届和第三届分别于1999和2001年举行,在日本导演铃木忠志和俄罗斯导演留比莫夫的主导下,规模迅速扩大,活动时长达到三个月。尤其是第三届,参演剧目从第二届的42台跃升到97台,也正是通过这两届,戏剧奥林匹克基本上开始形成三四年举办一届的制度。然而,据特佐普罗斯介绍,第四届原本打算2004年在非洲塞内加尔举办,主办方代表为诺贝尔奖获得者、尼日利亚诗人沃莱索因卡,然而,由于这一地区内战爆发,国境封锁,戏剧奥林匹克的计划只好取消,第四届改为2006年在土耳其伊斯坦布尔举办。“第二届、第三届我们中国都有剧团参加,伊斯坦布尔那次我们好像没有去,记得是跟当地的一个戏剧节合办。合办也是非常艰难,邀请剧团的档次不是特别高,资金也有问题,我也是听特佐普罗斯和铃木忠志两位讲的,比较艰难,但还是办下来了,举办就会有影响。”刘立滨说。

接下来的第五届本打算2008年在印度曼尼普尔举行,主办方代表为戏剧奥林匹克国际委员会的印度委员拉坦赛亚姆(他导演的易卜生《当死人醒来时》于11月28、29日在北京戏剧奥林匹克上演),当时主题都定好了,叫“开放空间”,后来却取消了。“也是因为政治状况,内战,动荡。”特佐普罗斯说,“组织一件事情总是不简单的,但是和不同的人聚会、见面、交流是很重要的,尤其是在时局困难的状况下。”

( 《勿忘我》剧照

)

( 《勿忘我》剧照

)

第五届后来改在2010年在韩国首尔举行,其韩国执行委员会主席是韩国中央大学校艺术大学教授崔正逸。“他当时也是我们中戏的客座教授,2010年5月他到学校来,说韩国第五届举办完了,第六届好几个国家和城市都想来申办,他们韩国执委会认为,戏剧奥林匹克国际委员会也建议,应该在中国北京举办。”刘立滨回忆道。

按照戏剧奥林匹克国际委员会的规定,一个国家或地区在申办戏剧奥林匹克之前,首先要在国际委员会中拥有自己的委员。“当初创立的时候有9位委员,来自亚洲的委员只有我一个,代表日本,我觉得这样不好,主张要把中国、韩国、印度的委员逐步纳入进来。而那时候我认识的中国导演并不多,只有林兆华和李六乙两位。”铃木忠志说,“另一方面,要做戏剧奥林匹克需要很多很多钱,而且必须具有某种组织,才有办法去实施和执行工作。所以在那时候,加入戏剧奥林匹克国际委员会,只要有委员推荐,过半数的委员同意就可以。当时主席特佐普罗斯刚好是在中戏担任名誉教授,他推荐了刘立滨。”

( 美国戏剧大师罗伯特·威尔逊导演的《克拉普的最后碟带》剧照

)

( 美国戏剧大师罗伯特·威尔逊导演的《克拉普的最后碟带》剧照

)

据刘立滨回忆,第二届在日本静冈举办时,由于铃木忠志本人在日本政界和商界的影响,在静冈新修了三个剧场。第三届在俄罗斯莫斯科,主题是“人民的戏剧”,当时普京是俄罗斯总理,还特意接见了戏剧奥林匹克国际委员会的委员们,“非常重视戏剧”。

“其实申办时,我对未来会怎么样一概不知,只知道这个萝卜要赶紧占上坑。”刘立滨说。争取到北京市政府支持后,活动方案怎么设计、剧目怎么规划,大量经验借鉴自韩国。比如北京市政府投入预算3500万元,这个数字来自首尔戏剧奥林匹克。“但实际上,首尔那一届,除了政府投入外,还有三星、现代等大财团的赞助,总体预算将近1个亿。”中国对外文化集团公司大型活动中心副总监樊晶说。

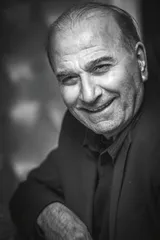

( 特佐普罗斯

)

( 特佐普罗斯

)

最大的问题其实是时间紧。2013年底正式启动,2014年8月,刘立滨就要代表中方向国际委员会汇报具体剧目安排。按照北京市文化局的批复,此次戏剧奥林匹克共计要演45台戏,30个国外剧目,15个国内剧目,留给樊晶他们的操作时间只有8个月,而正常情况下,一个如此规模的戏剧节,操作时间都是一到两年。“疯了似的,演出公司的老总带着团队,那时候经费需要一道道审批,但他们先启动了,到处去联系,谈完之后你得签合同,路费、演出费、剧场安排,这些都要先承诺。看起来3500万元很多,其实很拮据,中演公司精打细算,他们跟各个使馆都熟,这方面也提供了一定的支持。”刘立滨说。

樊晶还记得,今年2月份去找歌德学院院长彼得安德思商讨,她把计划中的剧目数量报给对方时,“他惊讶极了,‘8个月45台戏,你们疯了吗?’这时候,很多使馆和国外政府下一年度的财政预算早就确定了,再来申报新项目,基本不可能获得拨款。但是歌德学院还是帮了我们很多忙,联系了德意志剧院的塔尔海默导演,帮我们协调出了他的档期,请来了《维也纳森林的故事》。立陶宛的OKT剧院一开始也是没有档期,后来正好是波罗的海三国使馆在这时候要举行一个艺术节,他们的《哈姆雷特》可以作为参加这个艺术节的活动之一,于是才成行。不过,本来他们是可以向本国政府申请一定的资金补助的,但由于申请时间太晚,最后这笔补助还是没有拨下来。”

( 《被缚的普罗米修斯》剧照

)

( 《被缚的普罗米修斯》剧照

)

“一开始,北京市文化局打算搞一个月,我们提了建议,说能不能再延长一个月,一方面是迁就剧团的档期,另一方面也是避免好戏太扎堆,大家看不过来。”张宇说。

最后,北京戏剧奥林匹克的时长定为55天,正是有了多出来的这25天,留比莫夫的《群魔》和罗伯特威尔逊的《克拉普的最后碟带》得以囊括进来。据说罗伯特威尔逊脾气很大,性格桀骜不驯,能在短短8个月内成功请到他的戏,是如今中演集团上上下下都引以为豪的一件事。“特佐普罗斯当时看我们的剧目单,看到罗伯特威尔逊,惊叹道:‘哟,你们竟然能够把他给请来?’在他心目中是请不来的。”张宇说。

这次北京戏剧奥林匹克被专家们称为“建国以来规模最大的戏剧节”。张宇说,这是北京市政府办的一件“德政”。“国内其实有很多艺术节,上海当代艺术节刚闭幕,“相约北京”一年一届,亚洲艺术节两年一届,还是有一批的,但是它们都属于综合性艺术节。到现在为止,我们没有一个国际戏剧节,余隆做的北京国际音乐节里每年会有一部到两部歌剧,在整个中国的意义上讲我们没有一个国际戏剧节的平台。戏剧引进了很多,但是东一个西一个,没有平台效应。”

如今,戏剧奥林匹克过半,观众们最为一致的反应是“开了眼界”。“很多观众,原来对戏剧不太感兴趣,现在也感兴趣了,觉得戏剧比歌舞有魅力。”刘立滨说,“那天在剧场,有个观众说,我以前不太看戏,这次是朋友带着来的,我看完没想到戏剧这么有意思,原来还可以这么躺着演戏。不像我们这里的戏,老是站着没完没了的。他看的是特佐普罗斯的《被缚的普罗米修斯》。”

“悲剧是向终点行走的漫长旅程”

——专访戏剧奥林匹克国际委员会主席、希腊导演特佐普罗斯

希腊人爱好比赛。希腊人创办了历史上有记载的第一个戏剧节,是在公元前534年,冠名为“悲剧竞赛”。而特佐普罗斯创办的戏剧奥林匹克第一届的主题也是“悲剧”。

在这个“悲剧竞赛”之前,希腊人还有两个最著名的比赛:一个是体育方面的奥林匹克运动会,纪念天神宙斯;另一个是文学方面吟诵荷马史诗的狂欢节,纪念雅典守护神雅典娜。“悲剧竞赛”纪念的是酒神狄奥尼索斯。酒神起源于埃及、中东,原本对于希腊文化来说是一个外来的神,后来却成为古希腊悲剧精神的象征。特佐普罗斯说:“我所有作品的基础是酒神狄奥尼索斯。”对他来说,排演每一部戏时,狄奥尼索斯都在剧场上方俯视着观众和演员。他把他的剧院命名为“阿提斯”,因为“阿提斯是冬季的狄奥尼索斯,是种子,是孕育期,是生命的萌动期”。

1896年,第一届现代奥林匹克运动会在希腊雅典诞生。差不多100年后,1994、1995年,特佐普罗斯在希腊德尔斐创办了戏剧奥林匹克。“那时候,任何一个组织想要用奥林匹克的名号,体育奥林匹克的国际委员会马上就会来阻止你。只有戏剧奥林匹克被承认。”铃木忠志说。

刘立滨也记得这段历史:“那时候萨马兰奇还健在,特佐普罗斯、铃木忠志还有罗伯特威尔逊,他们和萨马兰奇谈想法,想使用奥林匹克的称号,获得了萨马兰奇的口头同意。他们原本打算把这个戏剧奥林匹克放在体育奥林匹克的旗下,后来萨马兰奇建议还是独立。奥林匹克在这里更多的是一种精神,让更多的人参与、交流。”

在特佐普罗斯的印象中,希腊当时正在为申办2004年雅典奥运会而努力。“这很有趣,我们努力参与到体育的奥林匹克中去,当时的国际奥委会主席萨马兰奇,对戏剧奥林匹克这个活动形式非常积极,他赞成使用奥林匹克的名号,从而赋予这个活动更高的标准,避免商业化、变为营利性质。”

在这次北京戏剧奥林匹克上,特佐普罗斯带来了他的《被缚的普罗米修斯》。这已经是1995年以来他给同一个戏排的第四个版本。他本想演2010年的新作《警号》,这是他为数不多的非古希腊悲剧题材的作品,素材来自英国伊丽莎白女王和法国王后玛丽斯图尔特的往来信件。“这个戏很有趣,但有一些情色场景,最后还是决定带这部‘普罗米修斯’,因为这部作品更加基本,更能体现我的戏剧原则。”特佐普罗斯说。

2008年,特佐普罗斯曾受邀给中央戏剧学院表演系学生排了一版《被缚的普罗米修斯》,同一年,他的阿提斯剧院还在北京演了索福克勒斯的《埃阿斯》,看过这两个戏的人无不惊叹,多年后还被引为美谈。古希腊悲剧到底该怎么演,一直是学术上争论的话题,不少人认为,这才是真正的古希腊悲剧。

中央戏剧学院教授罗锦鳞1986年参演德尔斐国际古希腊戏剧节,自那时起就与特佐普罗斯熟识,正是在这一年,特佐普罗斯的《酒神的伴侣》首演,震惊希腊剧坛。当时,希腊主流戏剧对特佐普罗斯的风格是排斥的,甚至认为是“对古希腊文明的亵渎”。后来的研究者却认为,特佐普罗斯选择排演这出戏“绝不是随意之举,他想借此剧与当时占统治地位却毫无章法的戏剧美学做一决裂。这是一出在内容上特别强调打破禁忌、离经叛道和悖逆神意的悲剧”。

“他的东西别人评价就是怪,跟常人搞得不一样。”罗锦鳞说,“我到他的剧场参观过,而且不止一次,看他怎么排戏,听他聊艺术观。他非常强调演员的肢体,而且肢体是有张力的、有爆发力的。他训练演员有点怪,比如他能让演员一条腿站着一条腿抬起来这么演,金鸡独立,一下子站40分钟。他的演员也很怪,其中有一个成了我的朋友,而且接到中央戏剧学院来住过好几天,叫索菲亚,她住宿舍不要睡床,要睡地板,家里的桌子椅子都不摆在地上,而是吊到房顶上作装饰,很怪的。她是个素食者,但是意识上信奉我们的道教。”

2008年,在给中戏排《被缚的普罗米修斯》的时候,由于演员的投入程度达不到期望,特佐普罗斯一度很苦恼。他在训练上的“极端”想法,在有些人看来有点违反人性。他要求一直保持站立状态,可是演员站一会儿就累了,心里还有抵触情绪。他强调演员要挖掘自身的极限,要达到跟神对话的境地,这引起了困惑:跟神对话,观众看什么呢?或者说,一开始很新鲜、很有刺激性的一个形式,持续一两个小时后,给人造成的冲击力还有多少?

在排演完这出《被缚的普罗米修斯》后,特佐普罗斯与中戏师生举行了一个座谈会。这次座谈会上,特佐普罗斯直接阐释了他的“悲剧”观念。据中央戏剧学院教授沈林记载:“他先质疑尼采的古希腊悲剧理论,即悲剧精神是所谓酒神和日神精神的对立。他认为尼采的阐释强调了两者对立,忽视了两者统一。古希腊人精神的最高境界是中庸,不是不及也不是过度,而是恰如其分,是适度。欧洲理性主义哲学认为‘适度’和‘中庸’只体现在日神精神中,达到这最高的境界也只能借助理性、分析和逻辑。而他再次提醒我们,这是18世纪的伪经,不是正典。他还将矛头指向所谓古希腊美的理想范式:单纯、庄严、肃穆。他认为古希腊雕塑平静的表情背后不是一潭死水,而是两种势均力敌的不同力量互相激烈冲突,达到一种暂时的均衡。古希腊雕塑冷若冰霜的外表下是炽热的岩浆。古希腊悲剧的根本则是它的节奏,而二度创作者过于关心它的意义。希腊悲剧用理性分析可能不得要领,因为它是仪式。典型的古希腊悲剧并没有缜密的情节结构,而具有一种极简主义的形式,它的发展轨迹呈螺旋式上升,逐渐抵达高潮,全戏的最终目的就是为了这最后一刻灵魂脱壳似的对神祇的倾诉,以及随后清明澄静的心境。”

特佐普罗斯用个人的家族史来解释自己对古希腊悲剧的爱好。从祖父那一代起,他的家族就开始流亡,在政治斗争中,他的家族选择的立场后来总是变成被边缘化的那一方。全希腊的导演中,只有他是农村出身,干过农活。他把自己定义为“失败者”,从而需要酒神精神来释放被压抑的能量,这使得他即使在阅读别的剧作家的剧本,也能马上注意到其中蕴含的狄奥尼索斯的元素。1985年,他开始担任德尔斐国际古老戏剧大会的艺术总监,系统性地看到了全世界各地导演如何以不同的手法诠释古希腊悲剧,这促使他将悲剧作为自己艺术的方向。“古老戏剧将人深深裹挟进去,不容人在它周围游荡。那些走神的和一时背离的,便再也无法回归。”

他在德国接受了正式的戏剧教育,在布莱希特创办的东柏林剧团,他成了布莱希特妻子的学生,他的另外一位重要老师是“二战”后最知名的德国当代剧作家海纳米勒。“布莱希特对中国戏曲的脸谱非常感兴趣,写了很多哲学性的理论文章,许多文化的戏剧里都使用了面具,但是中国戏曲的脸谱却远为丰富,不仅悲剧角色有脸谱,喜剧角色也有脸谱,每一个角色都有自己的假面,可以立刻传达感情和情境。正是在这一点上,布莱希特从你们的传统中获得了灵感。”特佐普罗斯说。他与海纳米勒相识的时候,后者正在改写古希腊悲剧。特佐普罗斯说:“米勒对古希腊悲剧的理解非常深刻,但不是以文艺复兴时期古典学学者的那种方式,他非常古典主义,但是并不是经院派,他启发了我以新的观点去重新审视我所来自的传统。”

德国学习的经历给他带来的最大影响,是教他把种种剧场手段理性化、体系化、精确化,倚靠分析而非冲动和直觉创作。他同时受到了包豪斯的剧场美学的熏陶,偏好以几何化的方式来组织舞台视觉,比如圆圈、直线、斜线、三角。在第一版《被缚的普罗米修斯》中,舞台上最醒目的两个符号是沿舞台对角线交叉的两根绳子,演员被绑在绳子上做各种动作,演员走到哪儿,绳子就跟到哪儿,绳子本身可以伸缩,是一种非常新鲜而刺激的视觉。此次上演的新版,特佐普罗斯在舞台上用石头摆了一个圆圈,圆圈内的地板上覆满泥土,演员就躺在泥土上表演。在他看来,这些石头和泥土象征着普罗米修斯的被缚地点高加索山脉,石头的设置延伸到了前排有茶桌的观众席。演出场地长安大戏院本以演戏曲为主,桌上的小碟原本盛满了瓜子点心,演这部戏时,也被换成了石头,以“一席石头的盛宴”,来隐喻普罗米修斯被饕餮的处境。

“我不看电视,不读报,不愿意按照廉价社会政治肥皂剧的思路去理解生活。”“我仿佛生活在两次世界大战之间的那个时代,处于转变中,对未来充满期望。”“我对战争有一种奇怪的体认感,似乎我陷于其中不能自拔,内战、冲突,常常贯穿于我的概念。”这个新版《被缚的普罗米修斯》,特佐普罗斯干脆让演员穿上西装,剧场内防空警报声萦绕不绝,在戏开场前,还专门朗读了一段中文台词,向观众阐释这部剧有意设置的战争背景。

“总之就是在战后,或许是‘一战’后,或许是‘二战’后,或许是未来的某次战争后,这个戏以海纳米勒所提出的欧洲观念为基础,所有的战争都是内战,我的概念的起点是欧洲危机。”特佐普罗斯说,“而这就是普罗米修斯,他总是在那儿,战争中、休战时,人们试图找到重新开始生活的原始热情,他们想起了普罗米修斯的故事,因为他的故事是冲突的原型。而这到底是为了什么?人是什么?我们到底知不知道什么是人?这些问题都开始浮现。这些问题很深刻,并不是一个简单的政治化生存方式的问题,是存在主义的根本问题,也是古希腊哲学和古希腊悲剧的基础。”

三联生活周刊:你能否先诠释一下,戏剧和奥林匹克之间的关系是什么?

特佐普罗斯:这是一个非常古老的概念,古希腊的一个名为奥林匹亚的村庄,人们从不同的地方来,聚集在这里。不同的人,不同的传统、流派、风格进行交流,以及接受差异,后者是非常重要的,因为这样才能达到自由。但这并不是竞技,不像体育奥林匹克,我们并不需要创造出竞争氛围,只是有不同观念的不同的人的聚会,关注差异。现在是一个全球化的时代,也是一个同质化的过程,大家彼此间越来越相似,你在这个国家看到了什么东西,在另一个国家也看到同样的东西,就好像流水线产品,本土性、本土学派很奇怪地被削减了,阿尔巴尼亚和菲律宾是一样的形式,一样的风格。在大多数剧场里,契诃夫看上去像易卜生,易卜生看上去像莎士比亚。全球化让我们更迅速地交流,但并不意味着有了这种交流的便捷,我们就要在剧场彼此模仿。戏剧奥林匹克很重要的一点在于展现差异,你能看到京剧,也能看到古希腊悲剧,或者日本能剧和歌舞伎传统、俄罗斯传统,德国传统,而且这些传统展现的方式非常现代。比如这次参演的沈伟,这个编舞家是一个非常好的例子,他的内里是非常强烈的中国传统,但却给予其一种新的形式,然而你仍然能看到根源。如果我们失去自己的民族根源,就会非常危险,我们会变成奴隶,没有历史,没有根源,没有记忆,没有未来。这意味着什么?死人。我们就会是死人,没有归处。

三联生活周刊:你当时创办戏剧奥林匹克的灵感来源于何处?

特佐普罗斯:在我的内心深处,一直有两种生活方式的需要:一种是艺术家的,做剧场、导戏;另一种是组织者的,艺术和组织,两者对我来说缺一不可。32年前,我在希腊德尔斐创办了国际古老戏剧大会,演的都是古希腊悲剧,演法既有经典的,也有先锋的,演出水准相当高,几乎是当时欧洲剧场最高的水准。导演有罗伯特威尔逊、铃木忠志、留比莫夫、海纳米勒,皮娜鲍什也来了,还有马塞洛马斯楚安尼,如此多重要的戏剧导演、电影导演、编舞家、演员、艺术家聚在一起,讨论和交换意见,这个气氛简直像柏拉图的理想国。我想把这样的聚会延续下去,因为你知道,能把所有这些著名的伟大创作者聚集在一个地方待上10天、15天其实并不寻常,可能性很小,几乎是不可能。这些艺术家都是很骄傲的,认为有自己的神,每个人都做出过不同寻常的作品。在戏剧史上,他们第一次被“团结”了起来。在那次戏剧节后,我记得是上世纪90年代,第六次、第七次德尔斐国际古老戏剧大会之后,我在想,到底什么是艺术?未来的艺术会变成什么样子?我们给下一代年轻人留下了何种遗产?对,是我们,因为每个人当时都在场,来自许多不同的国家,从美国到印度,从日本到印度尼西亚。我们开始尝试创造一种概念,在德尔斐,我们开创并宣布了我们的戏剧宣言,对古希腊悲剧的演出不再限于德尔斐一地,在雅典和希腊北部、我的故乡,也有演出活动。第一届戏剧奥林匹克非常成功,简直令人难以置信,吸引了数千观众,许多媒体都来报道,BBC、德国的电视台,后来变成了德尔斐的年度焦点事件。

三联生活周刊:在整个20世纪,许多西方戏剧家都在东方寻找灵感,比如布莱希特、梅耶荷德、姆努什金、彼得布鲁克……

特佐普罗斯:还有斯坦尼斯拉夫斯基。

三联生活周刊:所以,在这些人中,你把自己放在什么位置?还是说,你认为你的路径和他们都不一样?

特佐普罗斯:我出生在希腊,希腊有非常古老巨大的文化传统,非常特别。然而,所有源远流长的古老文明都有某种相似性。玛格丽特尤瑟纳尔说过,古希腊文化是古亚细亚文明的最后继承人。这句话的意思是什么?在这里,你们有着非常缓慢的动作,仪式性的;在能剧和歌舞伎中,在中国,在东方。但是我们在希腊也有同样的东西。很多古希腊哲学家都表达过类似的观念,从柏拉图到亚里士多德,他们说,缓慢才能找到内心的目标。昨天我看了开幕戏《天下归心》(讲的是春秋时期“郑伯克段于鄢”的故事),儿子挖了地道与母亲在地下相会,这种关于冥府、黄泉的概念和想象,我们古希腊神话里也有。希腊文化实际上是受埃及文化、东方文化、拜占庭文化等等影响之后的适应和杂糅,从中国到君士坦丁堡的丝绸之路开启后,受亚细亚影响更加深远。最开始东方的概念其实是指希腊和亚细亚,这是非常重要的。我的戏剧教育在德国,但我的文化根源在东方,我的父母出生在土耳其的安纳托利亚,曾经的希腊殖民地,和格鲁吉亚很近,这也意味着我的记忆来源于东方。在东柏林剧团,我才18岁,便开始学习京剧,这比我接触歌剧还要早。我从哲学和技术两方面研究它,与此同时,我还学习了非洲的仪式,印度的仪式,能剧、歌舞伎那种进行过文化编码的身体,但所有这些都是信息,不是基础。我的戏剧基础就是古希腊悲剧,酒神狄奥尼索斯,无论节奏是快还是慢、演员表现是否疯狂,内在层面上总是有狄奥尼索斯。有了这个传统,我不需要去菲律宾或者印度,做一些改编或者模仿性作品,因为我有自己的根源。

三联生活周刊:你曾在一篇自传性文章中提到,你故乡的人说话时,很少使用第一人称,即便是指代自己,也总是使用第三人称。他们为什么这样说话?

特佐普罗斯:第三人称是一个批判性的人称,就好像布莱希特,属于史诗传统。即便谈到我,也要使用他,他便是我,自我便是他者,他者成了自我的一个维度,这是一种双重性存在,如同双生子一般。在古希腊文化中,人的存在被认为是一个过程,我和他都被包含在这一过程中,阿波罗和狄奥尼索斯,都在同一个身体里,这就造成了内在的永恒冲突。人想要变成神,结果演化为对神的挑战,但是人绝不可能变成神,继之而来的就是惩罚。重压之下,他开始哭泣,这就是古希腊故事。就好像奥德修斯,他想找到故乡伊塔克,但他从没有真正找到伊塔克。这是什么意思?我们努力,我们尝试去抵达终点,但是如古希腊哲学家芝诺的悖论所说,当你到达终点原先在的地方,那个点便往前移了;你再往前移,终点也继续往前移,你永远不可能真正抵达。这个点在动,生命也一直在动,我们或许找到了路,但是从没有达到路的尽头。但是我们继续尝试,这是我们的人性,是悲剧向我们描述的人类处境,悲剧是向终点不断行走的漫长旅程。 奥林匹克希腊历史铃木如何中国电视剧艺术戏剧爱情电影智利电影北京古希腊花落剧场都市电视剧