库尔贝

作者:曾焱 ( 库尔贝《库尔贝先生,您好》,油画,1854年

)

( 库尔贝《库尔贝先生,您好》,油画,1854年

)

库尔贝的全名是:让德基列古斯塔夫-库尔贝(Jean Desire Gustave Courbet),从这个姓氏,还可以看到一点西班牙祖先的血统印记,但家族到他这一辈,事实上已经是定居法国好几代的法国人了:1819年6月10日,库尔贝出生在法国东部的弗朗什-孔泰大区(Franche Comte),一个名叫奥尔南(Ornans)的小镇。

孔泰大区靠近瑞士,首府贝桑松(Besancon)是文豪雨果出生地,司汤达的《红与黑》也以这座古城为背景讲述过于连的故事。库尔贝18岁那年入贝桑松皇家高中学习法律,在18、19世纪法国,法律和医学是外省富裕家庭为男孩选择的两种理想人生,后来塞尚等人的早年轨迹也大都如此。库尔贝喜爱艺术,学法律之余,晚上常去上贝桑松美术学院院长的绘画课,不过他内心并不认同这位膜拜古典主义的老师。1839年,农场主父亲安排库尔贝到巴黎深造法学,他却决定要把自己全部奉献给艺术。此时的库尔贝还是一个没有什么头绪的外省艺术青年,进了一个没有名气的巴黎三流画室,好在他那个时代已经有公共博物馆的概念,艺术青年可以出入卢浮宫临摹藏品。除了早期意大利、西班牙和荷兰绘画,库尔贝偏好的临摹对象还有法国浪漫主义画家席里柯、德拉克洛瓦,两位大师离他的时代不远,成功可供借鉴。

两年后,和其他抱有征服巴黎的野心的艺术家一样,库尔贝开始不断向巴黎官方绘画沙龙展览送审作品。他坚持了六七年,并未获得青睐,只有一幅自画像《带黑狗的库尔贝》入选过沙龙,得到评审委员会相当有限的关注。

1850年,库尔贝在官方沙龙的运气突然逆转了。这其实是一系列社会革命带给那些不被学院主流趣味接纳的艺术家的机会——如果说浪漫主义绘画在某种程度上是法国大革命的产物,那么库尔贝引领的现实主义艺术运动就可以视为被“二月革命”等历史事件催生的结果:在革命激情的冲击下,共和政府一度撤销了巴黎官方沙龙展的评审委员会,艺术家可以免审参展,米勒、卢梭、柯罗等人都是受益者。后来虽又恢复评审制,对保守程度到底有所撼动。1850年那届沙龙,库尔贝入选了3件作品,其中《在奥尔南晚餐之后》不但获了奖、由国家购买入藏里昂博物馆,他的绘画有了被美术界谈论的一席之地,连德拉克洛瓦也发表观感:“这里有位发明家,是一种革新,突然地冒了出来,是史无前例的。”

1851年沙龙,库尔贝入选了《奥尔南的葬礼》和《碎石工》。现在收藏于奥赛博物馆的《奥尔南的葬礼》,在当时也是毁多过誉。库尔贝画了村里一场葬礼,送葬人群中有肥胖的副市长、牧师、退伍军人、抬棺者、村民、孩子。大多数主流评论家难以接受库尔贝把场面和人物画得如此“丑”和“脏”。对《碎石工》的批评也是一样,讨厌它的人表示无法容忍库尔贝把两个衣服粗劣、身形佝偻的人作为主角。这幅现实主义绘画杰作后来毁于德雷斯顿美术馆在“二战”中遭到的大轰炸,现在只剩下照片资料。

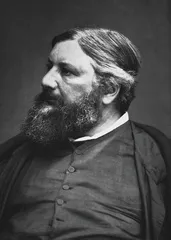

( 库尔贝 )

( 库尔贝 )

库尔贝也画过古典题材,比如和法国新古典主义大师安格尔画作同名的《浴女》,但他把女性裸体搬离宗教神话或历史主义语境,和穿了粗布衣服的普通农妇一起放在大自然里,他还将女人体画得家常、健硕,看得到赘肉,毫不在乎地悖逆古典绘画中那些“美感”规则。《浴女》在1853年沙龙展上也令拿破仑三世愤怒,据说忍不住对画抽了一鞭。就连一直赞赏库尔贝的德拉克洛瓦也批评画家这次是在“用粗鄙浅薄的客观现实来卖弄自己”。

库尔贝确实自视颇高,他在19世纪40年代的三幅自画像《带黑狗的自画像》、《受伤的男人》和《抽烟斗的人》,都故意将长相并不好看的自己画得漂亮优雅,而且他在画像中总是将下巴高高抬起,以俯视的姿态看向观众,显得既漫不经心又桀骜不驯。1854年,库尔贝画自己背着画具走在奥尔南乡间,遇到两个朋友跟他打招呼,他把这幅半自画像题名为《库尔贝先生,您好》,在画中他侧身而立,虽然穿着并不体面,留着流浪汉般的发须,但下巴仍是高高抬起,在两个衣冠楚楚的人面前充满了自信。

( 库尔贝《 画室》,油画,1855年 )

1855年,库尔贝终于赢得了更大的、历史性的名气,倒不是他有更多作品入选官方沙龙——他十分看重的作品《画室》落选了——而是在画家和第二帝国之间发生了一场被全世界目睹的艺术对峙。

库尔贝曾自述他在前面几次革命中的立场:“我是社会主义者,也是民主主义者,也是共和主义者,即以所有的变革者为朋友。”其实我们也可以从这句话出发来理解他的艺术立场:蔑视程式。1855年巴黎要举办世界博览会,表面是为了庆祝自滑铁卢战争以来欧洲享有的40年和平日子,实际上在1852年恢复帝制的路易拿破仑那里,是想以此向世界展示第二帝国在工商业和艺术等领域的自由主义成果。世界博览会包括一个盛大的世界美术展览会,准备展出几千名来自各参展国的在世艺术家作品。库尔贝最初获得了邀请,但他被通知事先提供作品草图送审,库尔贝拒绝了,觉得艺术家的自由受到了干涉。展览期间,库尔贝在官方展馆外搭建棚屋做了一个落选画展,取名“现实主义——G.库尔贝画展”,一共40幅作品,其中就有后来成为世界艺术史上现实主义经典的两幅落选作品:《画室》和《奥尔南的葬礼》。德拉克洛瓦在他的展览上参观了一个小时,他认为《画室》“是我们当代最杰出的作品之一”。

库尔贝的展览前言犹如他的宣言,他写道:“求知就是为了实践,这就是我的思想,像我所见到的那样如实表现出我的时代的风格、思想和面貌,一句话,创造活的艺术,这就是我的目的。”

法国自18世纪以来,每个天才画家背后总有一两个激情诗人或作家身为知己,他们为艺术家输送思想也在恰当的时机为其正名,并且写出一部载入美术史的伟大评论。德拉克洛瓦有波德莱尔,库尔贝有蒲鲁东,毕加索有阿波利奈尔。1848年“二月革命”前夕,外省艺术青年库尔贝已经在巴黎有了自己的社交圈,里面有分量的人物包括诗人波德莱尔、政治记者和空想社会主义理论家蒲鲁东、艺术批评家尚弗勒里、画家杜米埃。他们经常聚会在一个小酒馆——布拉斯里安德雷尔。酒馆离库尔贝位于三十二街的画室很近,所以这个画室后来就被看作是现实主义艺术运动的诞生地。蒲鲁东(Pierre Joseph Proudhon)也来自贝桑松,和库尔贝算是同乡。他在政治观点上对画家发生了影响,这从晚年库尔贝对巴黎公社的态度可以看到。他在1865年去世后才出版的《关于艺术的原理与其社会性目的》一书,也是关于库尔贝作品及现实主义的最早研究。蒲鲁东平生只留下一幅肖像画,是库尔贝的作品,而且是画家在他1865年去世后凭记忆画的——蒲鲁东生前不愿摆出姿势让人画像,就算手握画板的人是库尔贝也不行。而库尔贝为波德莱尔的画像完成于1848年,正是他们这个小圈子最亲密的时期。1855年那幅《画室》,也是库尔贝对这段生活的象征和浓缩,副题是“一篇表示我近七年来的艺术和道德生活的真实寓言”。他在写给尚弗勒里的信中曾解释为什么要画这幅画:“我希望能让大家知道我的画室其实是个自然而又有道德的地方,画室中的人物都是现代活生生的。他们分别处于社会的上、中、下层。一句话,就是我对社会的利益和情感的看法。”

在《画室》之后,1866年,在现实主义作家左拉批评库尔贝的《塞纳河畔的姑娘们》转向中产趣味时,库尔贝画出了“惊吓有产阶级”的《世界之源》,他用古典主义的精细笔触,以整个画幅来描绘一个女性下体的隐私部位,直接、赤裸,毫不掩饰所以动人心魄。他的每幅画,都承担得起他在1854年写给朋友信中的那段话:“我希望永远用我的艺术维持我的生计,一丝一毫也不偏离我的原则,一时一刻也不违背我的良心,一分一寸也不画仅仅为了取悦人、易于出售的东西。”

库尔贝为现实主义运动命名,让它成为一场艺术革命的标志,不过与他同时代,法国现实主义其实还有另一个分支:巴比松画派的现实风景。

巴比松位于巴黎东南部的枫丹白露森林边缘,过去是法国皇室贵族度假狩猎的地方,在大革命后,这个风景优美的僻静乡村逐渐成为艺术家写生地。最早发现巴比松的画家是泰奥多尔卢梭(Theodore Rousseau,1812~1867),在库尔贝从贝桑松前往巴黎寻求发展的时候,巴黎人卢梭已经和他的一批追随者开始在巴比松活动。卢梭也是一位长期被学院派排斥的画家,他后来被视为风景画杰作的《格朗维尔近郊景色》,因为表现了风景中的山区平民生活而被官方沙龙拒绝,朋友为他写信抗议,又激怒了评委,结果以后15年里他都遭到沙龙展封杀。唯有例外,就是那两届没有评审团的自由沙龙,卢梭参加了1848年沙龙的组织工作,1849年则展出了三幅作品,像库尔贝一样得到德拉克洛瓦的关注。但卢梭并未从此向沙龙靠拢,而是完全摒弃沙龙趣味,成了一帮叛逆艺术家的精神领袖。1848年,经历了一番婚事悲剧之后的卢梭正式移居到巴比松乡村。在巴比松期间,他决心“把自然的环境——风景与天空交还给人类”,画出了自己最重要的现实风景作品:《橡树》和《枫丹白露的出口日落》,他在绘画中对光的强调,启发了后来的印象主义运动。以卢梭为领袖的巴比松画派,包括柯罗——尽管人们认为他是比卢梭更杰出的现代风景画家、人物画家,还有米罗、杜比尼、杜普雷、迪亚兹、特罗容,在艺术史上被称为“巴比松七星”,他们推进康斯特布尔的方法,反对虚构自然,以浪漫、优雅的法兰西诗意现实取代了严峻而乏味的意大利古典风景传统。

有意思的是,当库尔贝在1855年世博会上为现实主义艺术坐地呐喊的时候,卢梭和柯罗却被一向冷遇他们的官方沙龙接纳了,他们各自有多幅作品入选世博会美展,得到了官方颁发的最高奖章和奖金,拿破仑三世还买下柯罗的油画《马车,回忆马尔库西》。政府订单、画商的承认,让卢梭的生活开始有了安宁和保障,到1867年去世前,他甚至被选为那一届巴黎世界博览会的美术评审委员会主席。相比之下,库尔贝的思想者形象、库尔贝的危险激进以及他那些强烈刺激学院派和中产审美的画题,让他更被政府害怕,但也更加适合成为19世纪现实主义艺术的历史坐标。

但巴比松画派里还有伟大的米勒(Jean Francois Miller,1814~ 1875)。米勒出生在北部诺曼底海边的村子里,因为家境不好,20岁才开始正式拜师学画却迅速显现了天分。他到巴黎的时间和库尔贝相近,第一次有机会在官方沙龙展出作品也是在共和革命席卷美术界的1848年。但在库尔贝仍然无比强烈渴望征服巴黎的时候,米勒已经厌倦了这座动荡浮华的城市。1849年,米勒紧随卢梭之后搬到了巴比松农村,与妻儿在那清苦生活直至去世。他把巴比松画派的风景方法转移到画人物,在他的画里,农民不再是老勃鲁盖尔风俗画里逗笑的乡下佬,他们贫苦卑微却庄严肃穆,具有宗教一般的苦难力量。米勒一生所有杰作,都在巴比松乡下简陋的画室里完成:1850年画《播种者》,1855年画《接木》,1857年《拾穗者》,1859年《晚钟》。1862年,当《扶锄的男人》被送到巴黎沙龙展出时,米勒在正统派评论家眼里已经“比库尔贝更危险”。他们自以为从米勒的画中嗅到了反抗的危险气息,实际上米勒笃信基督教,在描绘穷人的苦难时对富人并无敌意,他只是相信“痛苦是艺术家表现力的强壮剂”。托尔斯泰在《艺术的意义》中赞美米勒:从《晚钟》和《扶锄的男人》,看到了只有极少数绘画才能够达到的“对神与邻人的爱与传布基督教的感情”。

但无论如何还是库尔贝先生,他和他的绘画,更像19世纪那个不断革命的激进法国以及现实艺术的镜像:自由与民主,反抗与冒险。贡布里希说:“19世纪的艺术史永远不可能变成当时最出名、最赚钱的艺术家的历史,反之,我们却是把19世纪的艺术史看作少数孤独者的历史,他们有胆魄、有决心独立思考,无畏地、批判地检验程式,从而给他们的艺术开辟了新的前景。”在这个意义上,库尔贝是在德拉克洛瓦之后,19世纪法国艺术革命的第二个里程碑。

库尔贝声名渐隆后,1870年,拿破仑三世决定授予他荣誉勋章,但库尔贝拒绝了,他在写给美术大臣的回信中这样捍卫自己的共和理想:“作为一个公民,我的共和主义信念使我不能接受在本质上属于君主政体的荣誉……我死后,人们应该这样评价我:那个人从未参加过任何学派、任何教会、任何学会、任何学院,尤其除自由制度外,他从未属于过任何其他制度。”

晚年库尔贝在革命中颠沛。1871年“巴黎公社”期间,深受蒲鲁东空想社会主义思想影响的库尔贝接受了公社委员和造型艺术委员会主席的职务,而米勒拒绝了。公社运动失败后,库尔贝因为涉嫌参与拆毁旺多姆广场上的拿破仑一世战功纪念柱被判处“破坏文物罪”,入狱6个月并罚款5万法郎。1873年,已经出狱回到老家奥尔南定居的库尔贝被再次起诉,要求他承担重建纪念柱的32万多法郎。他被迫流亡瑞士,1877年12月31日死于贫病,他的遗体直到1919年才被接回奥尔南安葬。 蒲鲁东艺术美术文化库尔贝卢梭