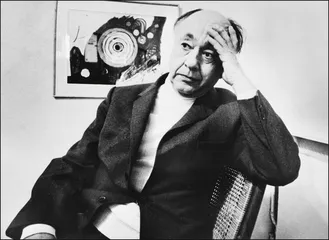

尤涅斯库

作者:石鸣 ( 尤涅斯库

)

( 尤涅斯库

)

尤涅斯库40岁才开始写剧本,虽然他很早就认定将来要成为一个作家。他最开始是写诗,后来是写一些批评文章,20岁时他受20世纪20年代超现实主义、达达主义等艺术运动风尚的影响,用讽刺笔调写了一本名为《维克多雨果的悲惨一生》的传记,那时候还没人敢嘲笑雨果这样的伟大人物,因此尤涅斯库当时表现出来的勇气多年后还在受赞赏。他成名后坦言,自己一开始并不喜欢戏剧,他去看电影、听音乐会、看画展,但是几乎从来不去剧院,原因是“戏剧表演使我感到不可名状的不安和困窘……我觉得戏剧中使我不安的是舞台上那些活生生的人物。这些有血有肉的人物破坏了想象的幻觉”。他恨不得把自己开始写剧本的原因归结为自己对剧院的“憎恨”。

他从第一个剧本《秃头歌女》开始,就加入了“二战”后“反戏剧”的阵营。这个剧本诞生的直接原因,是他在40岁时突然决定学英语。他买了一本当时流行的英语基础教材,按照课本要求,逐字逐句抄写课文并背诵。在不断重复的练习过程中,他开始不自觉地以语言学和心理学的眼光重新审视面前的课文,发现这些句子都在以极其笨拙而机械的方式陈述一些“不言自明的常识”,例如“一周有七天”、“天花板在上面,地板在下面”、“草和树是绿的,天是蓝的”,这些简单而普通的事实他早已明了,却从未深究。令他更吃惊的是课文里介绍两个主角人物的方式——史密斯先生和史密斯太太,史密斯太太以“告知”的方式对自己的丈夫说,他们有几个孩子、家住在哪里,家里有一个仆人玛丽,和他们一样也是英国人等等。这种程式化语调透出一股与原本设定的亲密关系截然不符的冷漠和疏离。尤涅斯库后来回忆:“在那一瞬间,这些课文变形了,这些绝对准确的陈词滥调开始在我眼前土崩瓦解,最后,语言破碎成彼此毫无关联、荒诞滑稽的单词碎片。”他于是决定据此写一个剧本和朋友分享自己的感受,剧本一开始取名为《简易英语》,排练时,一个女演员念台词时不慎把“金发女教师”念成了“秃头歌女”,这个乍看起来和剧本内容毫无联系的单词组合却一下子给了尤涅斯库灵感,他立刻将剧本改名,从而将剧本的反语言逻辑、反传统贯彻得更加彻底。

批评界对《秃头歌女》的赞赏来得比较迟钝。然而,在尤涅斯库所属的小圈子内部,他靠这部戏和次年上演的《上课》,升到了“荒诞玄学学院”的最高级称谓“总督”(这个组织的成员都是巴黎当时年轻而思想先锋的知识精英,他们的宗旨是用戏仿、反讽、黑色幽默等各种手段拆解传统、否定意义,这个组织在创始人相继去世后便解散,但据说目前在世界各地仍以地下和边缘的方式存在)。在接下来的8年里,尤涅斯库基本上以一年一部剧本的速度创作,他最有名的另外两个剧本——《椅子》(1952)和《犀牛》(1958)——都是在这一时期诞生的。与此同时,阿达莫夫的《进犯》、《一切人反对一切人》和贝克特的《等待戈多》也陆续上演,形成了后来被马丁艾思林定义的“荒诞派戏剧”运动。

在《犀牛》上演前,尤涅斯库终于和批评他的人之间爆发了一场直接争论。攻击他的人是以前一直看好他的英国《观察家报》的戏剧评论员肯尼斯泰南(Kenneth Tynan)——他后来成为伦敦国家剧院第一任戏剧构作。那时候布莱希特的社会现实主义理论正在西欧剧场中盛行,法国也不例外。泰南曾向尤涅斯库建议说:“你如此有天赋,你有可能成为欧洲第一的戏剧家,只要你成为一个布莱希特主义者。”尤涅斯库拒绝道:“那样的话我再怎样也是第二了,不会是第一。”1958年夏天,尤涅斯库的《椅子》和《上课》在伦敦上演,泰南在剧评中警告观众要小心尤涅斯库这个“自封为戏剧先锋却公然反现实、反现实主义的‘弥赛亚’”,“他认为语言是无意义的,人类之间所有的沟通都是不可能的”。泰南指责尤涅斯库的戏剧道路将会给戏剧的未来带来极大危害,“因为人道主义者对逻辑和人性的信仰全都被放逐了”。尤涅斯库当然对这些指控全部否认,他也由此第一次有机会公开阐述自己的戏剧思想,这场持续的论辩拉锯战成为60年代到来时人们最热议的话题之一。然而,论辩给尤涅斯库带来的结果是,他的戏剧作品在英语世界引起的误会从未彻底消除,无论是英国还是美国,尤涅斯库的戏剧虽然时有上演,但从未得到广泛传播,产生像贝克特那样的影响。

1959年,《犀牛》首演。这部剧和尤涅斯库之前的作品非常不同,之前那些戏大多是独幕剧,人物只有一个抽象身份,基本不存在符合逻辑的故事情节,然而,《犀牛》中出现了一个名叫“贝兰吉”的主人公,更加个体化、心理学化,有点像卡夫卡笔下的格里高尔(不同的是格里高尔自己变成了甲虫,而贝兰吉目睹着周围的人陆续变成犀牛)。贝兰吉在尤涅斯库接下来的几部戏里反复出现,个性也将越来越鲜明。“贝兰吉代表着一个现代人,他是极权主义的受害者,不管左派的极权还是右派的极权。”尤涅斯库说。《犀牛》在各国激起了不同的反响,在德国,观众的热烈掌声让演员返场了50次,次日报纸标题大书,“尤涅斯库给我们展示了我们如何变成纳粹”。

“荒诞派戏剧”运动持续时间不过十余年,尤涅斯库一开始像被贴标签的其他人一样反对这个标签,因为他认为“荒诞”并不是什么新名词,只不过由于萨特和加缪的存在主义理论而一下子变得凸显。“后来我发现,我们和麦克白、俄狄浦斯确实是不同的,他们可以说是命运的受害者,由于有了命运,生活中的种种离奇遭遇在他们眼里并不荒诞,反而转化成了悲剧。然而,我们笔下的角色不存在和某种更高秩序之间的联系,他们没有公理,没有法条,没有形而上学。他们过得很悲惨,但并不知道为什么。他们是未完成的傀儡,丧失了对更高秩序的感知,他们的处境一点儿也不悲剧,而是荒诞的、可笑的、有嘲讽意味的。”尤涅斯库说,相对于“荒诞派戏剧”,他认为“嘲讽派戏剧”的含义更准确。

1970年,尤涅斯库以17票对16票的微弱优势当选为法兰西学院院士。按照传统,要想获得院士提名的资格,必须先写申请书,并逐一联系在位的33位院士,告知其申请意图并请求选票支持,有名如波德莱尔或者左拉者,也有可能最终被拒绝。然而尤涅斯库只提交了申请书,一位院士也没有联系。在他眼里,法兰西学院和他早年参加过的“荒诞玄学学院”并无本质区别。“我一直遗憾自己过去几十年里与文学纠葛如此之深,我本来有可能选择成为一名僧侣,但是我总是在赚取声名和与这个世界决裂之间摇摆。”贝克特用沉默来摧毁语言,尤涅斯库的方法则是无逻辑的喋喋不休。他把自己的全部写作看作是本质上与死亡的一场对话:“质问死神,为什么?到底为什么?因此只有死亡才能让我闭口不言,只有死亡能封住我的嘴。” 斯库尤涅