汤一介:“四书”人生

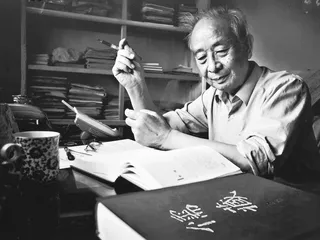

作者:周翔/ ( 汤一介先生阅读《儒藏》(摄于2008年)

)

( 汤一介先生阅读《儒藏》(摄于2008年)

)

沿着未名湖北边小路,便可走到幽静的朗润园,汤一介和夫人乐黛云在这里生活了几十年。他们总会沿着同样的路相携来到未名湖边,散步、晒太阳,再回到家里,看书或接待前来拜访的友人和学生。几乎每一个走进他们家中的人,在回忆时首先想到的都是一屋子书带给自己的震撼——那观感是毫不夸张的“顶天立地”:书架从地面延伸到天花板,几面墙都是如此。研究中国哲学的汤一介和奠定中国比较文学学科基础的乐黛云,藏书包罗了古今中外,而他们早已习惯在浩繁的卷帙与湖光塔影之间,度过每一个晨昏。

“乐先生腿不好,散步时汤先生总是紧紧拽着她,怕她摔倒。而汤先生身体总不太好,每次住院,乐先生就会一直陪着他待在医院。”中国社科院外文所的张锦是乐黛云的博士生,常常去先生家中拜访,她总能看到两位老人在井然有序的工作与生活中透出那份相濡以沫的温情。去年初,汤一介被确诊为肝癌,除了去医院的次数变得更多外,依旧工作如常。汤一介去世前的几次公开露面,都与书有关。2014年6月19日,《汤一介集》新书发布会在北大哲学系召开,6月27日又举行了《儒藏》“精华编”百册出版发布会。7月21日,又是他主编的《中华佛教史》新书发布会。几次发布会,汤一介都坐着轮椅颤巍巍地出席。在《儒藏》“精华编”的发布会上,他说:“我是要把这件事情做到死的。”汤一介的博士生、现在儒藏中心工作的杨浩记得,尽管是炎热的夏日,先生依然穿着很厚的长袖,原本瘦削的脸更加凹陷进去了。8月29日,杨浩到汤一介家中,那是他最后一次见到先生:“一进门,就看见他在那儿和儒藏中心的杨韶蓉、魏常海老师谈《儒藏》的工作。”

被打断的家学

1927年出生的汤一介生长于一个名符其实的书香门第,祖父汤霖是庚寅年(1890)的进士,当过几任县官,颇有学名。父亲是广为人知的哲学大师汤用彤,早年留学哈佛,回国后先后任教于南开大学、北京大学,并出任北京大学副校长。“新文化运动”时期,汤用彤是著名的“学衡”一派成员,学衡派多为从英美留学归来的知识分子,最初由东南大学吴宓、梅光迪、胡先骕等教授发起创办《学衡》杂志,聚拢了王国维、陈寅恪、梁启超等大批教授。因他们以“昌明国故,融化新知”为宗旨,在历史上常常被视为文化守成主义者,而实际上,不少西方哲学、宗教、文学、艺术却是经他们介绍到中国。处于中西之间,对抗“全盘西化”,“学衡”诸人往往是“兼收并蓄”的,较之祖辈的恪守传统,汤用彤一代学人提供给后人更加开阔同时又温和包容的立场与视野。

汤用彤虽是大学问家,却从没有主动要求过汤一介看什么书,唯有一次从《全上古三代秦汉三国六朝文》中找出《哀江南赋》,特意让汤一介读。汤一介对此并不陌生,他常常听到父亲喜爱用湖北乡音吟诵《桃花扇》中的《哀江南》和庾信的《哀江南赋》,后来得知祖父汤霖也是如此。《哀江南》描述南明亡国时“村郭萧条、野火频烧”的情景,《哀江南赋》则是庾信写自己内心的丧国之痛。年幼的汤一介读得似懂非懂,然而其中的忧时伤国之情与上世纪三四十年代中国社会的兵荒马乱相对应,令他发觉:“一种潜在的‘忧患意识’大概深深地根植在我的灵魂之中了。”耳濡目染间,汤一介接受了父亲从祖父那里传承的家训:“事不避难,义不逃责,素位而行,随遇而安,固吾人立身行己之大要也。”

( 1970年,汤一介在湖南韶山留影

)

( 1970年,汤一介在湖南韶山留影

)

在选择学哲学之前,汤一介一直对西方文学、艺术更感兴趣。汤用彤有一本《牛津诗选》,是他最喜欢的书。雪莱的诗,《致月亮》、《致云雀》、《西风颂》,都能一一背出。1946年,汤一介在北大读大学先修班,西语系教授钱学熙介绍他看克里斯托弗衣修伍德的《紫罗兰姑娘》和纪德的《窄门》中译本,汤一介看得入迷,还让远在美国访学的父亲寄回这两本书的英文本。在他眼中,《紫罗兰姑娘》讨论了一个重要的哲学问题:人与人之间能相互了解吗?《窄门》则是以《圣经路加福音》中“你们要努力进入窄门”这句话为主题,探讨人与宗教的关系。加之当时第一次考北大落榜,又经历了大妹的死亡,汤一介开始为哲学问题所吸引,写了《论人为什么要活着》、《论死》、《论善》等一系列文章,并立志要成为一名哲学家。发表在《平明日报》上的《月亮的颂歌》中,抽象而神圣的事物成为汤一介的追求:“去看那些看不见的事物,去听那些听不到的声音,把灵魂呈现给不存在的东西吧!”

汤一介1947年入读北大哲学系,正是复校后的哲学系生机勃勃的时候。他选修了胡世华教授的《数理逻辑》、任继愈的《中国佛教哲学问题》等课程。父亲汤用彤则开设过《英国经验主义》、《欧洲大陆理性主义》、《魏晋玄学》、《中国佛教史》、《印度哲学史》等多门课,学贯中西。然而1952年院系调整后,教学全部苏联化。2006年,汤一介接受时任《光明日报》团委委员、《中华读书报》记者陈香的采访时回忆,属于意识形态范畴的哲学系变化是最大的。“全国哲学系的教授都到北大来,进行思想改造。要他们学习马列主义,对原来的那套东西做自我批判。那时候,冯友兰都要做自我批判。他们相当部分是真心的,可以说是有一种负疚感,因为他们没能救中国。”

( 汤一介(右)、乐黛云夫妇与杨宪益(摄于90年代末)

)

( 汤一介(右)、乐黛云夫妇与杨宪益(摄于90年代末)

)

“哲学工作者”的说法在此时流行。哲学家只能是“马恩列斯”和毛主席,一般从事哲学研究的人只能叫作哲学工作者。哲学工作者的主要任务是解释这些伟大哲学家的思想。汤一介感到,他想做哲学家的梦就此打断了。“我不能妄自尊大,要做和马恩列斯毛一样伟大的人,不行,我还是做一个哲学工作者。”1951年大学毕业后,他在北京市委党校工作,读了许多马恩列斯毛的著作,讲党史课,自认为“做工作者做得不错”。

但在晚年的自我评价中,汤一介毫不避讳地认为从1950到1980年,是他学术生命中空白的30年。北大哲学系教授孙小礼记得,汤一介曾说:“我们做了没有思想的螺丝钉”,虽然勤勤恳恳地工作,但没有独立的思考,在一波波运动中迷失了自己。

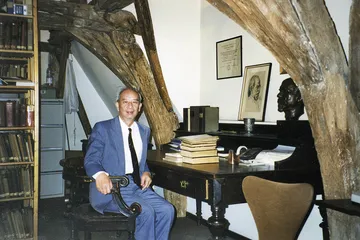

( 汤一介在比利时鲁汶大学图书馆(摄于1997年)

)

( 汤一介在比利时鲁汶大学图书馆(摄于1997年)

)

“‘文革’中第一张大字报贴出后,哲学系的大部分老师都成了左派。而原来不给陆平提意见的,比较明确地不支持聂元梓的就成了右派,成了‘保皇党’。全系一共十多个,其中就有汤先生,他在‘文革’中第一次‘扫落叶’就受到牵连。”汤一介早年的学生、北大哲学系教授李中华告诉我们。因为反对聂元梓,汤一介被打成黑帮,下放到江西鲤鱼洲农场劳动。“作为黑帮,那时候最怕的就是挨打。还有就是要批斗的时候,每个人都举一个很大的木头牌子,站在高台子上面,木牌子非常重,底下都是人民群众,我最怕的是牌子掉下来,砸着任何人,那我就成了现行反革命了。所以那时非常害怕,一个是怕挨打,一个是怕成了现行反革命。”晚年谈及当时的经历,汤一介仍心有余悸。

而后,他的生活再一次转向。1970年北大准备复课,招收第一届工农兵学员,哲学系内无人,汤一介回来担任哲学系的教改组组长。李中华说,所谓教改,就是改“封资修”教学路线、教学内容,哲学研究要坚持唯物论、辩证法,反对形而上学。“哲学史就是唯物论、辩证法萌芽产生的历史,是唯物论、唯心论、辩证法、形而上学斗争的历史。”这是日丹诺夫当时的哲学史定义,当时没人反对。

( 汤一介与季羡林(左)在医院谈《儒藏》(摄于2008年)

)

( 汤一介与季羡林(左)在医院谈《儒藏》(摄于2008年)

)

“那时哲学系的老师有两种:一种是年轻共产党员老师;另一种是六七十岁的老教授,有的甚至穿长衫长袍上课,我们都觉得很奇怪。汤先生算年轻的,由于他是50年代初的北大毕业生,所以接受的都是新时代的新思想,属于第一种老师。当时对知识分子进行改造,他也力图能跟上那个时代。”李中华说。

进入“梁效”(“文革”期间北大、清华大批判写作组笔名,即“两校”)大概也是“跟上那个时代”的努力。1973年开始“批林批孔”,毛泽东指示北大找一些教员参加到清华大学编写的《林彪与孔孟之道》工作中去,冯友兰、汤一介、叶朗、周一良等皆在其列。“从我当时的思想状况说,我是很愿意到这个‘大批判组’中去的,因为这样可以免去遭批判。而且,那时我对毛泽东是完全相信的,认为他一切都是对的,如果我有什么思想和毛泽东思想不一致,那一定是我错了。”汤一介在《迷惑的十年》一文中如实说。

( 汤一介与斯洛伐克教授加利克(中)等学者在第十届中国比较文学年会上(摄于2011年)

)

( 汤一介与斯洛伐克教授加利克(中)等学者在第十届中国比较文学年会上(摄于2011年)

)

“梁效”在北大朗润园的一座小楼内办公,汤一介负责整理材料,比如马王堆的帛书出土后,毛主席要读,江青拿来材料,材料组就对资料进行注音、注解。直到1975年底,他才开始对自己做的事产生怀疑。转年,毛泽东去世,他也随即进入了一个思想困境:今后我们究竟听谁的?过去我们都听毛主席的,错了也听毛主席的,那以后我们到底听谁的?汤一介后来对陈香说:“我头一个想法就是,以后我谁的话都不能听了,只能听自己的。错了我自己负责。过去我是听党的话,听毛主席的话,不断地犯错误。知识分子的命运总是被别人掌握着,知识分子如果去依附什么政治力量的话就很危险。”

启蒙时代:从知识到问题

1980年,“文革”结束后的社会秩序逐渐恢复正常。结束审查的汤一介在北大开了第一门专题课——“魏晋玄学与佛教、道教”。李中华说,他跑到当时的“二教”去听课,一去发现教室挤满了学生,不但没有座位,几乎是没有“立锥之地”。“当时哲学系研究生上哲学史基本都是通史,汤先生的课是断代史、专题课,当时书少、课也少,所以大家都想听。”换了三次教室,最终才把人都装下,听课的同学们纷纷开玩笑:“三易教室,为复听‘正始之音’。”

汤一介讲课并非风趣幽默型,而是逻辑严谨,带着很强的问题意识,尽管并不生动,却很受欢迎。比汤一介大15岁的周一良教授从头到尾听完了这门课,后来跟汤一介说,自己从前在燕京大学听过邓之诚讲魏晋玄学,却不知道他到底讲什么,“这回总算知道什么是魏晋玄学了”,这让汤一介备受感动也备受鼓励。

多年后回望这次“正始之音”的复归,那是汤一介学术生涯真正的开启,尽管这时他已经年过半百。“他自己也说,从1950到1980年的30年间荒废了,交了白卷了。其实交白卷的不只是他自己,而且是我们这一代人。”中国社科院的余敦康教授告诉我们。在“魏晋玄学与佛教、道教”这门课的基础上,汤一介于1983年整理出版了自己的第一部专著《郭象与魏晋玄学》,1984年又开始为哲学系开设“中国早期道教史”、“魏晋南北朝时期的道教”、“中国佛教资料选读”,相关的专著也陆续出版。家学的传统、几十年阅读的厚积,终于在一个新时代的幕启时分得以喷薄而出。

面对父亲汤用彤在佛教、魏晋玄学的开拓性贡献,汤一介始终谦虚低调地声称自己的学问不能和父亲相较。然而细究其学术理路,他并没有被完全笼罩在父亲的影响之下。“在魏晋玄学的研究上,汤用彤先生更重视王弼与魏晋玄学,王弼是‘以无为本’的。按冯友兰的说法,王弼并未完全做到‘体用为一’,而是‘重体轻用’。他提出‘名教出于自然’,实际上是自然为本,名教为末。后来的‘竹林七贤’是‘越名教’,‘体’、‘用’割裂。郭象则是玄学后期的另一个发展方向,一定程度上继承了裴頠的‘崇有论’,反对贵‘无’,提出‘名教即自然’,体用一如。我觉得对郭象的研究,汤一介超越了父亲。”李中华说。

而汤一介走得更远之处,则是对儒学研究的投入。1983年,汤一介到美国哈佛大学做罗氏基金访问学者,正巧遇上在加拿大蒙特利尔召开第十七届世界哲学大会,于是应邀参加其中的“中国哲学圆桌会议”。当时的新儒家着力要证明中国的“内圣之学”可以开出“科学与民主”,希望以此来和西方哲学接轨,汤一介对此抱有怀疑态度,认为这不是研究儒家思想的唯一路数,于是写了《儒家思想第三期发展可能性的探讨》的发言稿,提出儒家思想关于“真、善、美”的三个命题,即“天人合一”、“知行合一”、“情景合一”。据台湾学者刘述先的记述,汤一介“出乎意料的清新立论通过实感的方式表达出来”,“讲完之后全场掌声雷动,经久不息”。从此,对于儒家文化的关注和研究,开始越来越鲜明地体现在汤一介的学术重心中。

这种重心转移,在学界的同侪们看来,有其内在的理路。李中华向我们解释:“汤一介学术入手处是道家、道教,然后才是玄学,因为玄学之前必须要搞老庄周易,所以道、玄、佛一直是汤一介研究的切入点。”而在这样的基础上,“他对儒家产生了新的理解”。在汤一介的学生、北大哲学系教授杨立华看来,汤一介重心的转移其实也有家学内在的影响。汤用彤虽然是研究玄学和佛教的大家,但是骨子里却正如钱穆所形容的,是“一纯儒之典型”,因此他的家学传统本质上就是儒家的。“汤用彤先生早期的文章就讲理学,他们那一代人治魏晋,都是要从魏晋做到宋明。因为你不了解魏晋哲学的话,对宋明理学的理解至少是有缺陷的。他们是从这个角度去做。”

与儒家的入世、担当精神一脉相承,汤一介以积极的姿态参与到对传统文化的弘扬之中——1984年,他出任中国文化书院的院长。不同于有编制、有实体的官方学术机构,中国文化书院是一所民办书院,一个纯民间的学术团体。“那是1984年春,图书馆前的草刚发芽,天还挺凉的。我们一群北大哲学系的年轻人想搞点文化上的事业,但不知道怎么做。”李中华的叙述里还听得出当年的踌躇满志,“摸索了三个月,最后决定搞教育,这涉及资金和老师的问题,就决定成立文化书院,我们请一批学者过来上课。我当时在给冯友兰先生做助手,就把想法和冯先生说了,同时找了梁漱溟、张岱年、汤一介。”

1984年冬天,文化书院在青年政治学院开讲座,请了梁漱溟和冯友兰来讲。当时冯友兰还是“反动学术权威”,梁漱溟大概30年没有公开露面,消息一传出去,大家竟然都不相信。“有人给冯友兰的女儿宗璞写信,问:冯友兰先生要讲课,是不是真有这事?”李中华说,“来听讲座的人特别多,很成功,就这样文化书院办起来了。”

汤一介被推举为书院院长后,利用自己在海外的影响力和人脉关系,为文化书院聘请了20多位国外导师,如杜维明、魏斐德,再加上国内的冯友兰、梁漱溟、张岱年、邓广铭、庞朴、阴法鲁、许抗生、魏常海、余敦康等。文化书院汇集了顶尖的一批学者,招了1万多名学生,开设“中外文化比较研究班”,给学生们制定15门课程,其中5门课程是基础课,另外10门都是“比较文学”、“比较史学”、“比较哲学”等比较类课程。汤一介后来在采访中解释自己为何投入大量精力去办文化书院:“并不是要恢复古代的书院,而是为了要有一个能推动中国社会和文化走向现代的地方。”这也是他认为自己和父亲汤用彤不同的地方,“我比我父亲可能更加关注现实”。

在对现实的关注当中,汤一介从比较纯粹的知识性领域开始进入到更为宏大的问题的思考。启蒙氛围浓郁的上世纪80年代,“五四”时期遗落的话题被重新拾起,在似旧而新的语境中得以重新讨论,全盘西化、以西方为尚,某种程度上又成为一阵风潮。而汤一介则开始持续地致力于构建中国哲学的体系,思考以儒家为主干的中国传统文化在世界文明中的位置。“他开始更关注中国文化与其他文明的对话,包括对文明冲突与对话的理解、对普遍价值的思考、轴心时代问题的提出。这时汤先生从一个比较严谨的、学理的研究,开始迈入比较宏大的思想视野之中,这些思考一直持续到现在。”杨立华说。80年代文化热潮过去后,90年代“国学热”带着对前一个阶段问题的吸收与反拨悄然而来。而在汤一介心中,这一切都要放到一个开放的、中西对照的语境中来展开,而不是纯粹讲国粹、谈国故。在中国文化书院10年的回顾中,他提到尽管书院参与者的立场、观点不尽相同,然而“我们有一个共同的认识:弘扬中国文化必须有一个全球意识,也就是说要在全球意识观照下来弘扬中国传统文化”。

“我们所有的问题都是在中西比较之中产生和讨论的,这也是最能搅动知识分子的。知识分子们一直关心的是中西文化关系,中国怎么走的问题。”李中华说,“历史上没有一个能完全隔绝于国家大事的书斋,顾炎武讲‘天下兴亡,匹夫有责’,真正‘两耳不闻窗外事’不是中国知识分子的传统,汤先生也不是这样的。”

以现代的、比较的眼光重新观照传统文化,伴随而来的是重新塑造其现代价值。汤一介在1998年开始提出要建立中国的解释学。晚年汤一介说到自己最后要做的两件事,“一个是儒藏,是传承的问题”,另一个就是建立中国的解释学,这是“我们的哲学和文化上的创新”:“我们不能老照着别人讲,照着古人讲,或者照着西方讲,应该接着讲。”

西方的解释学传统源于对《圣经》的解释,并在近代成为一门专门的学问;而在汤一介看来,中国也拥有解释经典的历史传统。建立起中国的解释学体系,意味着建立了一套阐释自身经典的方式,文化的传承和发展正基于此。“这些年来整个中国学术界都特别强调解释学,因为思想就意味着不断地阐发。你在一个既有的文明里凭空地创造出一个思想,即使成立也是没有意义的,我们每个人的生命都是在历史的环节当中,我们的人格、思想、精神都在历史的传承中。在这个意义上,我们都是在不断地解释传统,对伟大传统里的思想做出阐发。我们讲中国文化的伟大复兴,必须是对中国固有传统的接续,这个接续怎么来?就是解释。通过哲学的解释、文本的梳理来完成。”杨立华说。在他看来,汤一介提出“解释学”,是在中国文化传承这个大的问题意识中的一种思考,而“中国解释学”的建立,则是一个连续的工作,“首先要有可靠的文本,在这个基础上,有解释的方法、解释的理论”。

《儒藏》里的情怀

收集中国儒家的典籍,进行点校以提供最完善的、方便现代人阅读的文本,便是汤一介从事的《儒藏》编撰工作,虽然他曾经感叹编《儒藏》和做中国解释学是“鱼和熊掌”不可兼得,但《儒藏》的编撰实际上也为建构中国解释学打下了儒学一脉的基础。这个浩大的工程,几乎耗尽了他晚年所有的时光。“坦白讲,这个工作是我这个年龄的人都不敢接的。”杨立华比汤先生小了44岁,觉得这是一个不可为而为之的工作,“所以汤先生的勇敢和担当是非常了不起的”。实际上,在2003年由教育部立项前,编《儒藏》的计划在汤一介的脑海里已经盘旋了十几年。

1989年,一名姓范的企业家以文化书院学员的身份邀请汤一介、张岱年、李中华等几位导师去平谷县金海湖游玩。“大家聊天时,老范提出能不能做一个大的编书的工程,我们提了好几种方案,他都觉得不够大。他想编的不是类书,是丛书,要《四库全书》型的。我说:‘那你干脆编个《四库万书》得了。’那时候张岱年先生正坐在那儿打盹,听到老范这么说,马上抬头说:‘你刚才说什么,你再说一遍?’我们都觉得老范简直是开玩笑,是不知道中国的书有多少。”李中华回忆说。然而汤一介却认了真,提出来要编就编《儒藏》,“这是大家第一次从他口中听到这个词”。

汤一介觉得我国的道教、佛教都有《道藏》和《大藏经》,而儒学典籍却没人整理,应该做起来。但是儒家典籍的数量是佛教和道教的几十倍,粗略统计全部文献约有1.5万至1.8万种,工程量的浩大让人望而却步。同时,文化环境也让汤一介的想法几乎没有实现的可能。李中华记得那时候一提传统,很多人还是反对的:“冯友兰和梁漱溟出来讲课,很多人写文章骂他们,说他们是清朝遗老,我们这些组织的年轻人是遗少。90年代初,汤先生想在北大成立国学研究所,学校不同意,觉得我们是新文化运动的发源地,怎么能搞国学那一套呢?”

21世纪初,国学在社会上开始引起轰动效应。2002年,中国人民大学成立孔子学院,之后成立国学院,作为一级学科招生,纳入体制之内。社会上,教育部举办的“古典诗词诵读工程”等层出不穷。汤一介关于编撰《儒藏》的提议终于开始引起北大校方的重视。在2002年底,分管文科的吴志攀副校长牵头,开了不下五次研讨会,讨论《儒藏》的必要性、可行性、价值、意义。最后,要“打破学派立场,以现代出版形态呈现”的《儒藏》项目得以立项。编撰分两步进行,第一步编纂《儒藏》“精华编”,收录500多种典籍,编成300多册出版;第二步再进行《儒藏》“大全编”,计划收入3500种书目。季羡林担任首席总编撰,但因为年事已高,基本上处于精神领袖的地位;原本也担任总编撰的张岱年在筹备期间去世,负责总体规划和实施的则只剩下担任总编撰和首席专家的汤一介。

选目年代上下限的确定,任务的分配、人员的安排,汤一介统统过问。编撰按照经、史、子、集分“部”,每一“部”下面又有各种“类”。“将具体的一个部类分给一个地方来做,比如经部的易类给山东大学。部类主编都是比较权威的,他负责具体实施编撰,等到编好以后交给儒藏中心再审稿。”李中华说。参与编撰的共有国内26个高校将近400名学者,如此浩大的编撰队伍,协调人事关系、监督进度和质量就成为极为不易的事情。“地方学校接到任务后要先选版本,包括底本(以这个本子的文字为基础)和校本,要对版本做调查,要在校勘记上写上版本源流。然而有的部类主编不负责、不认真,比如只有几千字的《孝经》,分配下去6年,放在那儿一个字没做,这就把时间耽误了。”

为了维持《儒藏》的工作和编撰人才的培养,儒藏中心还定向招收《儒藏》项目的博士生。杨浩、王博、安文研等年轻人都是在这几年成为汤一介门下的博士生。杨浩2008年刚进入儒藏中心时,做过具体的点校工作,到了后几年王博、安文研入学的时候,他们开始主要做审稿的工作。“地方院校经过部类主编交上来的稿子,我们先要初审。如果不合格要返回去重做,如果反复好几次都达不到要求,就要换人。”杨浩说,“之后还会有好几道审稿的程序,初审通过后有‘抽审’,出版社做完清样后,再返回到儒藏中心,又会进行‘抽检’,侧重检查之前抽检时没检查过的部分。”

一般出书只需要几个工序:作者写书以后交由编辑审稿排版,再返回校对,就可以印书。然而在编撰《儒藏》的过程中为了减少错误率,反复地增加检查的程序。李中华介绍说,目前审稿一共有12道程序,都是在审稿的过程中不断增加出来的,“就好比本来成立了一个委员会来监督质量,然后不放心,又成立一个道德委员会来监督这个委员会,再之后又追加一个监督委员会,层层监督”。如此严格的校对程序只因交到儒藏中心的稿子质量参差不齐,“最开始交上来的初稿有50%以上不合格,有的人是有能力、没态度,有的人是有态度、没能力,有的甚至抄袭已有的标点本”。而汤一介把编撰的质量看得最重。“他非常紧张,往往为了一个细节讨论很久,因为一个标点错误就是一个硬伤。”为此,儒藏中心每周都要开好几次会,一开就是一整天,汤一介和其他的学者一块儿,待在会议室里吃盒饭。

在不断返还重做、增加审查程序的过程中,资金不足也成为汤一介担心的问题。参与《儒藏》的古文献专家孙钦善觉得事必躬亲的汤一介实在太累,学问上的事情之外,经费不足也要操心,“拉赞助,到处化缘”,然而回头想想,却又是别无他法,“他不做不行,否则《儒藏》就难以为继了”。

配合《儒藏》编撰的还有对相关典籍的研究,分为文献典籍的研究和思想的研究两部分。汤一介计划推进的研究有五大块:儒学史、经学史、儒释道三家关系史、中国解释学史、儒学与马克思主义。九卷本的《中国儒学史》在2011年出版,也是汤一介不断敦促的结果。“《中国儒学史》的出版因一位师兄没有及时交稿而一推再推,汤先生就跟那位师兄打电话,说:‘两周内不交稿,就不要再说是我的学生了。’一周后,我收到了迟到的书稿。”杨立华记得此事过后,汤一介讲起来“笑得很开心”,但是熟悉汤一介性情的他明白,这已经是温和宽容的先生说出的“最重的话”了。

汤一介去世后,儒藏中心的工作暂时由李中华和魏常海负责。身在这个“救火”的岗位上,让李中华更切实地感到了汤一介过去的不易。“集体项目是很难弄的。汤先生在《儒藏》项目中起的是核心作用,他既对团队中的人宽容信任,又有学术担当,以前很多事他能够拍板、能够解决,我们就轻松很多。而如今是一个很大的危机,团队失去了领袖和凝聚力。做《儒藏》不是赚钱的,也不是扬名的。冯友兰先生曾说:‘人类几千年积累下来的智慧真是如山如海,像一团真火。这团真火要无穷无尽的燃料继续添上去,才能继续传下来。’汤先生就是确实把生命当燃料,来传续中国文化这团真火的人。”

先生之风

2011年,刚考上博士的王博去汤一介家中看望先生。初次登门,他买了一些水果,没想到传说中温和的汤一介却对他生了气:“你还是学生,以后不要带任何东西,这是第一次,我就不扔出去了。”第二次再去先生家,总觉得该带点啥的他诚惶诚恐地带了两篇课程作业。“这回先生很高兴,说以后就带这个来。”王博知道汤一介很忙,加上身体不好,留下课程论文只是想把自己一学期的学习情况给先生一个交待,没想到过了一段时间,汤一介把他叫到家中,拿出那两篇已被红笔做了很多标记的论文。“上面写了很多字,先生首先鼓励我写得不错,然后又逐条将他的修改意见为我解释了一遍。”从此,这成了汤一介和他交流的固定模式,无论怎样忙,汤一介总是会抽出时间看论文并且提出意见。“有一次我写了一篇关于出土文献的文章,先生说完自己的意见后,特别强调自己对这方面研究不多,而王中江老师是这方面的专家,应该请王老师来修改,说着他就要给王老师打电话。”王博告诉我们。

相处时间久了,内敛、谦虚、严谨、温和,这些汤一介留给人们的通常印象,变成了王博的亲身体验。有一次他在汤一介家,遇见几个人前来拜访。“先生陪他们在书房聊了很久,基本上都是他们在说,先生在听。我不知道那些人和先生是什么关系,但能听清楚他们表达了对社会、对别人的一些不满。”虽然看不见汤一介的样子,但是王博却能想象他的样子,“一直微笑着”。

在许多人的回忆中,汤一介总是相对沉默的。夫人乐黛云是直率爽朗、快言快语,汤一介则不善言谈。在2006年采访汤一介之前,陈香说她经常和汤一介的研究生们一起去他家中拜访,和汤、乐两位先生聊天。“汤先生不是特别喜欢说话。有时候跟他聊天,聊一会儿会出现一阵空白,大家沉默一会儿又接着说。但是这种沉默我不觉得尴尬,就像你在一个熟悉的长辈面前那样。而乐先生总是会‘哈哈哈’地笑,还会抢汤先生的话说,帮他说。那种感觉非常默契温馨。”尽管汤一介不善于表达,陈香却能感觉到他内心跟乐黛云一样,喜欢年轻人的到来。“他身体不好,但他跟我们一聊就聊好几个小时,有时候身体不舒服了,也会强忍着。倒是乐先生会过来招呼说,你们不能再聊了。乐先生会很直接地跟我们说她的感受,说你们要多来,我们喜欢和你们年轻人说话。但是汤先生从来不会说这样的话,他只是笑一笑。”

陈香记得在多次聊天中,汤一介很少聊到自己,唯一的一次,就是她说自己希望能够为汤一介做一个全面的访谈。“那天我们聊了四个多小时,他叙述的语调一直非常地平静。有的时候,我会觉得他的言谈之中是有一点‘无可奈何’之感的。虽然外界对他的评价是他已经取得了很高的成就,但是他对自己始终是有不满的,他觉得我可以做得更好。他觉得他没有太多时间,大好的青春年华都过去了。”汤一介跟陈香讲起冯友兰的例子。冯友兰生命的最后10年,还在写《中国哲学史新编》,有学生前来探望,感觉老人很累,好意地劝其不要再写了。冯友兰回之以感叹:“我确实很累,可是我并不以为苦,我是欲罢不能。”“我记得很清楚,汤先生就跟我提‘欲罢不能’这四个字。他说话不会说得特别明白,他这么提,我就能感觉他心里面就是想做些什么。”

在汤一介心中,没有成为建立一套体系的哲学家,始终是最深的遗憾。“我觉得先生一直以来是对自己很苛责的。”杨立华说,“陈来先生有一次跟我们说,‘其实一种哲学史的写作就是在成就自己的哲学’。我觉得是对的,再伟大的哲学都是从哲学史里出来的。在这个意义上,我觉得汤先生是一个哲学家。不过我从来没有这样去安慰过他,因为他自己也不会主动说起,他只是默默地做他的工作。”

李中华觉得汤一介是一个“深思熟虑”的人,也正因此,当他去年3月检查出肝癌的时候,家人和朋友都选择对他隐瞒这个消息。“像他这样的人知道自己得病后容易想得多,我们怕他出状况。”但是看着汤一介有条不紊而又毫不懈怠地做着计划中的工作,李中华觉得一向缜密的汤一介恐怕早就猜到了自己的病情。“他生病的两年,完成了老汤先生作品的增删,重新出版了《汤用彤全集》,家学传统得以继承,对父亲的感情得以寄托。他自己的《汤一介集》十卷本也出版了,实现了他‘立言’的心愿。他把自己的生命安排得很好。”乐黛云为他的病情担心、着急,他却处之泰然,反过来安慰她:“没关系,今天去医院的结果不是比昨天结果好么?”

汤一介曾在文章中和接受采访时都提到,他的人生最圆满之处,是拥有一个幸福的家庭。和乐黛云几十年不变的风雨同舟、志同道合,多少抵抗了历史风浪的冲击、学术人生的遗憾带来的伤感。除了满屋的书带来的震惊之外,张锦对两位先生家中印象最深的一点,是摆满了许多兔子和羊的玩偶——这是汤、乐互赠给对方的礼物。汤一介属兔,乐黛云属羊,多年来他们中的一人每到外地或者国外讲学、访问,总要买对方生肖的玩偶带回家中。乐黛云去的地方比汤一介更多,带回来的玩偶也更多。“乐先生总是开玩笑抱怨自己送的兔子比汤先生送给她的羊多,汤先生就笑眯眯地回答:‘可是我送的羊比你的大啊。’”

(感谢李松睿、赵金刚、张婧祺、秦晋楠对采访提供的帮助;实习记者王天艺对本文亦有贡献) 北大汤用彤汤一介人生哲学研究哀江南赋父亲中国哲学史冯友兰解释学人生哲学哲学家炎黄文化四书一介李中华