金桂明与他的古董生意

作者:李晶晶 ( 清 乾隆窑 洋彩紫地缠枝花卉纹壁瓶 )

( 清 乾隆窑 洋彩紫地缠枝花卉纹壁瓶 )

(清 乾隆窑 宫粉地祥云八宝纹海棠盆)

金桂明今年不过42岁,却因家族遗传的原因,头发已近半白,加之内向寡言,为他增添了不少岁月蹉跎的感觉。朋友们戏言,这才是搞古董的范儿。最近,金桂明在转型经营了20多年的古董生意,希望创建自己的品牌。他将古董店搬离古玩城,选择临街较僻静的一处,并将店面装修得精致典雅,陈列的都是明清官窑品。这是欧美古董商的模式,依靠的主要是老客户。

金桂明在店中显眼处摆放了一件民国时期大古董商卢芹斋的塑像,桌上摆放着《卢芹斋传》,看得出金桂明对卢芹斋很崇拜。他说:“卢芹斋从江浙一个地图上几乎找不到的小村镇走出来,从学徒做起,直至立足于欧美上层社会,推动了对中国艺术新的审美风潮,各大博物馆和顶级收藏家都成为他的客户。卢芹斋不仅是在做古董,更是在做人。”做事先做人,这是句老话。金桂明在20多年前刚入行时,未必会去体会这句话,可随着生意做大,年龄增长,感悟也越来越多。

金桂明的入行看似偶然,却充满了必然性。他是浙江金华人,小时候住的村子靠河,没事时候爱去游泳、玩耍。1982年的夏天雨水特少,河床隐约暴露在外,金桂明看到沙堆里露出了颜色奇怪的铜器,他刨开掩在上面的泥沙,是一个不算小的青铜鼎。“我那年10岁,村里总有一个老头来收旧货,收古董,收钱币。老头收货时,我爱跟在后面看热闹,所以多少知道,挖出来的铜器可能是个古董。”金桂明回忆着,“那个东西捞上来后,旁边来了几个大人,问我卖不卖?他们愿意出5块钱。当时5块钱对我们小孩来说已经很大了。我也不懂,就想拿回家给大人看看,然后我就把这件青铜鼎戴在头上回家了。”

金桂明捡到宝贝的消息不胫而走,最后越传越玄乎,说金家捡了一个黄金炉子。金桂明说:“其实就是一个战国的鼎,现在说起来并不值钱,素面,长年泡在水中,腐蚀严重。”30多年过去了,这个青铜鼎金桂明依然保存着,对他来说,这是一个回忆,也是对古董最初的认知。

工作后,金桂明开了一家铁艺厂,但他的心思都在古董上,但凡有闲暇,就会去旧货市场。那时没有古玩城的概念,一些喜欢邮票、钱币、瓷器的人常在周末凑在一起,时间长了,逐渐形成了市场。金桂明说:“那会儿只买东西,不卖东西,自己也不知道买来这些瓷器最终干吗,就是喜欢。”

( 北宋 定窑 白釉剔莲瓣纹杯连托 )

( 北宋 定窑 白釉剔莲瓣纹杯连托 )

1999年前后,互联网兴起,出现了翰龙、雅昌等一些与古董相关的互联网论坛,以及像易趣这类网络交易平台。于是金桂明在论坛上学习古董知识,获得信息,在交易网站开设小店。“当时在易趣上开店的感觉还是挺好,有时候你上传一些瓷器,来看的、来询价的人还挺多。当时的买卖基本上都是几百块钱的,最大一单是2000块,那时候是一个大数目。”对于金桂明来说,这段经历对他掌握瓷器相关知识起到了极大的帮助。“现在要查些资料特方便,可那个时候书特别少。我觉得最好的方式就是上论坛和在网上交易,你会获得大量的第一手信息。”

金桂明对古董如此投入,铁艺厂自然是无心打理,到2003年,他索性关闭工厂,只身来到上海。最初没有开店,只在城隍庙附近租了一个房子,当年这个区域古玩比较集中。金桂明每天去古董市场转转,看看有没有合适可买的瓷器,同时网络小店依旧开着。“上海是个大城市,来到这里,你能感受到市场的需求走向和客人的来源。”金桂明说,“当时的客人主要来自日本与香港、台湾地区,大陆的反而比较少。这些客人对官窑瓷器、玉器比较有兴趣。”

( 金桂明 )

( 金桂明 )

金桂明很少和收藏家打交道。在他看来,首先藏家并不一定懂瓷器的真伪,也不一定了解市场行情,因此在沟通过程中会比较难。金桂明曾经卖过一件瓷器给一位藏家,这位藏家并没有能力,也没有自信来对东西的真伪好坏做判断。在购买后,找各种人咨询。出于不同的目的,被咨询到的人,绝大多数都说东西不好或不对。藏家受不了这种在真真假假间的徘徊煎熬,最后找到金桂明,要求退货。这件事的发生,让金桂明放弃了做藏家生意。他说:“我性格内向,也不太爱说话,与藏家打交道,其实就是一个你教会他认知古董的过程。但这不是光学习就能会的,还得有天赋。所以对我来说,花费很多时间和精力去教会一个人,并让他充分信任你,我觉得很难。因此,我大部分的生意只与行家往来。”

正因为如此,金桂明很晚才介入拍卖。在他看来,拍卖的形式应该是只适用于收藏家。一是拍卖的价格通常比底下成交高,行家经济能力有限,拍卖的价格仅作为参考;其二,拍卖价格公开,对于二次销售会有很大影响。2007年,香港苏富比拍卖圆明园马首,由此出现了“文物回流”热,一些行家开始出国参加拍卖,或与国外行家交易。金桂明说:“我做回流算是比较早的那批了,那时候国外的东西还是比较多的,只要勤快,能找到不错的瓷器,也有捡漏的可能。现在不行了,国外拍卖行充斥着假货,这些东西都是中国人拿出去的,把市场弄得混乱不堪。其实做古董生意也是学做人。”

金桂明有几件明洪武时期官窑瓷器。过去对于洪武时期何时设立御窑厂有两种说法,一为洪武二年(1369)开始于景德镇,另一说法为洪武三十五年(实为建文四年,即1402年)在景德镇设立。如照第二种说法,则推断出洪武时期没有官窑瓷器。现在一般认可第一种说法,那么就应当有大量的洪武官窑遗存。但至今为止,并未发现出土。金桂明的这几件洪武官窑瓷器早在20多年前就曾出现,有红釉、蓝釉、白釉、酱釉等五种颜色,属于祭祀用的,碗或盘内暗刻龙纹及如意纹,当时经手人认为这些瓷器都是不对的,因为没有这种纹饰的瓷器出现过,便以很便宜的价格转手。

七八年前,拍卖市场中出现了一只洪武的蓝釉暗刻龙纹大碗,以600多万元人民币成交。金桂明一看便知,这是20多年前出现的那批中的一件。于是他找寻线索,陆续买回几件。“你知道洪武一朝没有几年,烧的东西本身不多,这批瓷器非常稀有,不见整器出土,景德镇也没有出土,只有南京博物院曾在明故宫玉带河遗址发现一件白釉红彩云龙盘的残器。”金桂明说。

( 清 雍正窑 宝石蓝釉盅 )

( 清 雍正窑 宝石蓝釉盅 )

现在所知的洪武时期官窑瓷器,在耿宝昌《明清瓷器鉴定》一书中有详细记录,南京博物院藏的这件白釉红彩云龙盘,胎质洁白细腻,釉质匀净,红彩鲜亮,所绘龙纹的形态介于元代和永乐龙之间,另外还有青花云龙盘残器,外壁为青花云龙,内模印凸花云龙纹,中心绘有三朵如意云。又有外酱釉内为霁蓝暗花凸云龙大碗,蓝釉浅淡如砖蓝色。耿宝昌在书中写道:“这些虽是残瓷,又不具年款,数量和品种也不多,但从制作的精细和考究上来判断,均非民窑之所能企及,应划归洪武官窑为妥。”现可知的其他几件分别藏于美国堪萨斯城阿托肯斯艺术博物馆、英国大英博物馆、美国旧金山亚洲艺术馆、上海博物馆。

金桂明现在还留有一件,他说:“现在手头的这件,我不会轻易卖掉。我不希望它变成生意货,因为这件瓷器对我来说很重要,由于大家对它的认知度还不够,它的价值远远没有体现出来。我也希望将这件瓷器研究清楚了,再给它找个好归宿。”

( 清 雍正窑 霁青菊瓣纹花盆 )

( 清 雍正窑 霁青菊瓣纹花盆 )

( 清 雍正窑 宣红釉盅 )瓷缘斋藏瓷

( 清 雍正窑 宣红釉盅 )瓷缘斋藏瓷

明洪武 蓝釉印花云龙纹碗

明洪武 蓝釉印花云龙纹碗

据统计,洪武时期此类装饰模印云龙纹的器形有碗、盘、高足碗三种,釉色有蓝、酱、红、白、黄等颜色,分两种类型,一类为内外颜色不同,另一类为内外同色,其中以单色红釉器较为多见。

北京故宫博物院亦藏有一红釉印花云龙纹盘,盘内图样与拍品相同,以往学界多将此类制品划入元代,如大英博物馆藏有一蓝釉印花云龙纹盘,风格与这件极为相近,当时定其年代为元代。然从实物排比,元瓷印花装饰多见于枢府卵白釉器,其釉层较厚,纹饰若隐若现。而元代蓝釉色泽较艳丽,装饰一般以金彩画花与蓝底白纹为多见,不见印花。此类颜色釉印云龙纹器应为明洪武朝独有品种,极为珍罕。

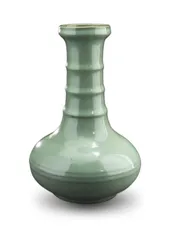

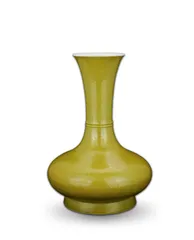

18世纪仿官釉瓶

18世纪仿官釉瓶

官窑是在宋大观及政和年间于汴梁所造,青瓷釉色晶莹剔透,有开裂或呈冰片状,粉青紫口铁定是其特色。有月白、粉红、粉青、大绿、油灰等色,当时月白为上,粉青次之,以后变为粉青为上,月白次之。明清之际都有仿官釉类型的作品。

清乾隆九年 青花苜蓿花纹碗

清乾隆九年 青花苜蓿花纹碗

碗撇口,深弧腹。青花纹饰,碗心饰荷叶莲花纹,内壁饰缠枝花卉纹,里口沿下饰菱形花纹,外口沿下饰曲线纹,外壁饰缠枝苜蓿花纹。

款式特殊,为乾隆年间仿宣德青花苜蓿花纹碗存御窑厂样本。

唐 白瓷玄纹碗

碗内外施白色底釉。外侧分为上下两区,略施稀疏的细垂条。此碗不仅釉色泽润,而且造型美观。这件白瓷碗在同类器物中最为完整和精美。

清 雍正 粉青釉鼓钉罐

罐唇口,颈粗短,丰肩,弧腹渐收至底,内凹成圈足,足内施白釉,有“大清雍正年制”六字三行青花篆书款。肩处凸起乳钉六颗,圆周均布,外壁施粉青釉,釉面光亮莹润,呈色粉青,淡雅柔和,器形古朴稳重。

清 唐英窑 酱釉玄纹撇口荸荠瓶

此瓶直口,长颈,溜肩,扁圆腹,圈足外撇,造型典雅尊贵,线条柔美流畅。胎体质密厚重,通体施黄釉,釉面平整而润泽,形美体正,敦实大方,此器应为宫廷陈设用器。

关于此类独特珍罕御瓷的具体制作时间,上海博物馆收藏“粉彩米芾赐砚图唐英题诗笔筒”可以为我们提供重要信息。该笔筒敷色特征与雍正者无异,若掩去底款难分雍乾,可以断定距离雍正一朝的时间极为短暂,是乾隆初期景德镇唐英任督陶官时使用的独特字体。存世罕见,恐因其使用时间甚短之故。关于乾隆御瓷款式问题,在乾隆登基之初并无专门规定,远在江西御窑厂沿袭雍正朝的写款传统尤为正常,故楷篆并重,故目前尚见有乾隆六字两行楷书款的器物,直到乾隆二年(1737)十月始有专谕下发。

乾隆皇帝要求御窑厂烧造盘、碗、盅、碟等圆器都书写篆款,要求写得规整端正。但乾隆皇帝并不满足于此,三天后再下发谕旨一道:

于十月十六日:司库刘山久、七品首领萨木哈来说太监毛団、胡世杰、高玉交篆字款纸样一张,传旨以后烧造尊、瓶、罐、盘、钟、碗、碟瓷器等,俱照此篆字款式轻重成造。钦此。

( 清 乾隆窑 宫粉地祥云八宝纹海棠盆 )

在最新的谕旨中,乾隆皇帝似乎对篆款情有独钟,并专门提供款样,要求以后烧造所有御瓷皆照此样书写篆款。检视档案文献,可知乾隆官窑瓷器款识曾有前后之别,今日所常见者应为乾隆钦定之篆字款式,烧制于乾隆二年十月以后。而烧制于此之前的篆款器皿,应该就是本品之篆款,其前后施用时间不足两年,故传世所见稀少。 文物蓝釉乾隆瓷器生意古董官窑文化金桂