葡萄牙与中国瓷器

作者:李晶晶 ( 2014 年豪尔赫·威尔士画廊在荷兰马斯特里赫特举办的古董展 )

( 2014 年豪尔赫·威尔士画廊在荷兰马斯特里赫特举办的古董展 )

豪尔赫威尔士(Jorge Welsh)和路易莎文海思(Luísa Vinhais)搭档已经有23年了。他们经营的豪尔赫威尔士画廊每次在古董艺术博览会上都特别显目。展位设计极为独特,易碎的瓷器满满摆放在三四米高的陈列架上,客人要看东西的时候,都需要借助楼梯。除此之外,每次博览会他们不仅会带来数量庞大且完整成套的外销餐具,也会有极为稀罕的外销陈设用瓷,以及他们近20年时间里出版的专业书籍。

豪尔赫威尔士上世纪70年代从葡萄牙里斯本来到英国伦敦学习绘画。高昂的学费和生活费让他难以继续完成学业。不得已,他放弃学业,开始经营中国外销瓷。豪尔赫告诉我,以前中国文化在葡萄牙人生活中是非常重要的一部分。大约14世纪的时候,就有葡萄牙人将中国瓷器带回来,很多家族都会以拥有中国瓷器为荣耀。“像我们家族曾经有一套纹章瓷的餐具,在曾祖父之前就已经有了,视之珍宝,后来当作财产分给子女。我从亲戚们手里把它们一件件都买回来,现在珍藏起来了。”

16世纪葡萄牙在大航海时代中扮演着活跃的角色,一度成为重要的海上强国。全盛时期的葡萄牙和西班牙共同签署了《托尔德西里亚斯条约》,意图将世界瓜分为两半。在欧洲国家中,葡萄牙是殖民历史最悠久的一国,从1415年攻占北非休达到1999年澳门政权移交(亦有一种算法为到2002年的东帝汶独立为止),殖民活动长达近600年。

海上的强盛,让葡萄牙成为第一个和中国直接做瓷器贸易的欧洲国家。1513年第一艘葡萄牙船抵达中国口岸广州港,这是继马可波罗后第一次有文字记载的欧洲人对中国的访问。此后中国瓷器大量流入里斯本,致使里斯本很快代替了意大利的威尼斯,成为欧洲专门销售东方古董和中国手工艺品的中心。尽管没有关于葡萄牙与中国之间商业安排的细节,但是在1554年中葡重开官方贸易之前,以葡方获得的瓷器数量也可以看出端倪,这时主要通过走私的方式。1554年以后,葡萄牙建立了与中国瓷器市场牢不可破的关系。邻国的西班牙则是把菲律宾作为和中国进行贸易的据点,将购买来的中国瓷器转运,横渡太平洋到达墨西哥的阿卡普尔科,然后再由西班牙商船运到欧洲。

1602~1604年,两条葡萄牙帆船被荷兰人截获,船上货物数以万计,这些货物在阿姆斯特丹被拍卖,由此燃起了欧洲人对中国瓷器的狂热追求。17世纪开始荷兰逐渐代替葡萄牙,垄断了欧洲国家和中国的瓷器贸易。到了18世纪中叶,欧洲市场上中国瓷器的经营主要被法国、英国所取代。此外,德国、俄国、丹麦、奥地利、瑞典、美国等也被中国瓷器吸引接踵而来。

( 路易莎·文海思和豪尔赫·威尔士 )

( 路易莎·文海思和豪尔赫·威尔士 )

豪尔赫说,中国瓷器对欧洲文化有着突破性影响,大家觉得这个东西特别稀有、神奇。“15、16世纪的时候我们还没有叉子和刀子,用锡或银制作器具时,中国人已经使用瓷器这种相比之下会干净很多的器皿。所以当欧洲人看到中国人使用瓷器时,觉得是先进文化的代表。直到现在,葡萄牙人家里几乎还会有这样的中国外销瓷器。当时中国出口到各国的品种类型都不一样,英国和葡萄牙的风格比较相似,属于比较简单一些的。”

豪尔赫开始经营外销瓷的70年代,只有少数收藏家专业收藏。但好在信息交流不便,货币没有统一,瓷器从一个地方到另一个地方价钱就可以涨两三倍。“以前打个车在英国转一圈就可以找到非常好的东西,价钱又便宜。可现在很难了,一旦有好东西出来,几小时内,大家全部知道了。”豪尔赫说,“信息的快速传播对古董行业未必是好事。”

( 清乾隆 粉彩西洋人物盘 )

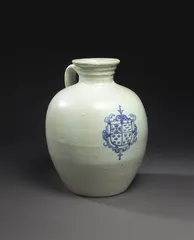

豪尔赫给我说了一个故事,当时他在伦敦找货,遇到一个小生意人,这个人有很多清康熙时期的盘子,但大部分都有残缺或是有修补,东西都不值钱。但豪尔赫知道这个人家中有一个木盒,从来没拿出来示人。豪尔赫特别好奇,很想去看看木盒面究竟是什么。于是他把那堆不值钱的盘子都买了,终于看到了木盒子。打开盒子,看到包装完好,还系着小丝带,把丝带一解开,整块包装布全部碎了。“所以我当时可以断定这个东西是在两三百年间没打开过的。”豪尔赫说,“拿出来一看,这是一件蓝釉的瓶子,它的形状和葡萄牙的水器一模一样,而且是拧盖的,再看到水瓶上的纹饰时,我内心激动得不行了。瓶子上的纹饰代表的是葡萄牙红衣主教Dom Jo?o Cosme da Cunha,所以当时一定是葡萄牙人将这种瓶子拿到中国去定制的。”豪尔赫说,他带着这件重要的瓷器回到了里斯本,而将那堆不值钱的盘子留在了伦敦的酒店里。

由于瓷器的外销市场广泛,中国陶工逐渐改变习惯以应对客户的特定需求。融入西方器形和装饰图案的瓷器在18世纪变得特别流行。各种各样的欧式元素都被原样复制到瓷器上,比如神话和宗教故事、文学题材、历史和政治事件、英雄生平、情色场景、人物肖像、家族纹章、共济会的图案,以及从日常生活中汲取的素材,比如船舶、贸易、音乐、城市和古迹。大多数图案是由客户提供的版画和素描,偶尔工匠们也会从纪念章、钱币或欧洲陶瓷中获取素材。这类瓷器往往是由私人贸易商小批量订购的,这样就能保持图案的唯一性。

( 豪尔赫·威尔士画廊藏品:明崇祯 纹章瓷罐 )

( 豪尔赫·威尔士画廊藏品:明崇祯 纹章瓷罐 )

纹章瓷清晰地反映了欧洲、南北美洲新的消费市场。15世纪,中国尚未生产纹章瓷,16世纪至19世纪间生产的纹章瓷都是为有身份的特殊用户制作的。现存的纹章瓷图案数量惊人,仅英国就有至少6000种,其拥有者包括牧师、官员、贵族、商人、公司和社会团体。现存的一些纹章瓷订货单还保存着原始的设计图和船运记录,这些记录显示,彩色纹章瓷的订货价格要高于青花纹章瓷。这些纹章瓷为确定其他外销瓷的年代序列提供了一个断代依据,甚至能够看出质量监控在何时开始放松,需求的变化也可以通过每个家族的后裔继续定制来追踪。值得注意的是,这种定制服务在当时已经有了标准化的运作方式。

1991年,豪尔赫和路易莎正式在一起合作。路易莎原来是学化学工程的,最初在化工厂工作,但她并不喜欢这份工作,她对艺术感兴趣,常会去博物馆或艺术展。1991年豪尔赫需要在里斯本和伦敦设立画廊时,与路易莎一拍即合,开始了20多年的合作。路易莎说,我们对外销瓷的评定标准,主要是从三个方向来衡量,一是有没有艺术价值,稀有程度,背后有没有良好的来源,但是在以前人们只关心这件瓷器是否完整。可以说,这时收藏家开始发生了转变。

( 清康熙 纹章瓷大瓶 )

( 清康熙 纹章瓷大瓶 )

随着收藏家的转变,豪尔赫和路易莎的经营模式也在改变,加强学术研究成为重点,同时每年都举办一个特别主题的展览。“我们会同时准备18个类型的展览,因为不是说这一年我准备做这个展览,我就去收藏这个,而是需要通过多年积累,到一定量的时候才能做。”路易莎说,“我们请了两个专家,一个在里斯本,一个在伦敦,每天做相关研究,然后将这些研究结果写成书。不管在世界哪个地方,也没有任何人去花这么长的时间专门做这件事情。”

豪尔赫在书中找到一对康熙时期的花瓶给我看,这对花瓶体形硕大,高61厘米,瓶身上装饰着葡萄牙独有的花纹,瓶身中央绘有教皇的徽章。最初时候是一个葡萄牙的公爵没钱了,找到他们想出让几件东西,带来了一对“剃头”的瓶子,据说是给孩子们当踢球门柱时弄坏的。豪尔赫说:“即使是踢破了,因为是独一无二的,所以对它的价值完全没有什么影响。”豪尔赫和路易莎研究发现,这种花瓶当初只做了4个,而且每一只上面的纹饰都不同,都是独一无二的。此后在偶然的机会下,又找到了另外一对,后卖给巴西藏家。

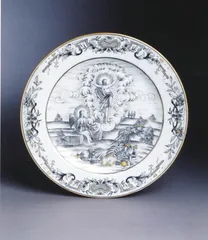

( 清乾隆 青花耶稣受洗图盘 )

( 清乾隆 青花耶稣受洗图盘 )

豪尔赫和路易莎1998年出版了第一本专业书籍,其后陆续又为一些收藏家整理藏品并出版书籍。豪尔赫说,其实我们从2002年开始对外销瓷做深入研究,一方面是觉得这是有价值的事情,再者也是作为市场的工具。如果只是一般图录,大家看看就扔掉了。我们会把自己或收藏家的瓷器与重要博物馆的藏品做比较,查到每件瓷器的存世量,包括曾经出版物的记载。这对于大家研究是很好的参考书,对市场有益,对我们自己的生意也有好处。我们的经营现在越做越好,这个钱又可以拿来做出版,所以是一个良性循环。当然对于这些书,我们希望从独特的视角去研究。 ( 清乾隆 蓝釉纹章瓷水瓶 )

( 清乾隆 蓝釉纹章瓷水瓶 )

豪尔赫威尔士画廊藏品

耶稣降生盘

清乾隆年间,1740~1750年制作

直径:22.5厘米

这件瓷盘浅弧腹,盘中绘有灰色画,口沿扁平,包以黄金,表现了耶稣降生这一重要场景。瓷盘描绘了圣母玛丽亚、玛利亚的丈夫及耶稣的养父圣若瑟,以及牧人等围绕在耶稣身边,而耶稣则躺在摇篮里,头部有金色光环。周围灌木丛四散,还有一头驴在前景呼呼大睡。瓷盘口沿边缘描金,口沿以灰色和黄金装饰。其叶状涡纹、条带纹以及丰裕之角等式样呈现出杜帕克尔(Du Paquier)风格。

瓷盘所叙述的是《圣经》中一系列有关耶稣生平的故事:他的降生、受难、解救、复活以及升天。绘画的总体基调参考了1750年阿姆斯特丹出版的路德教《圣经》中的插画,插画师扬路易肯(Jan Luyken)为许多不同版本的《圣经》及其他宗教读物画过雕版插画,他最受欢迎的作品是1680年出版的《新约二十四图》。由此推断,这套瓷盘是专为荷兰市场定制的,可能用于基督教四大圣餐节。以灰色绘制耶稣生平十分普遍,在世界各地的不同收藏中都能见到,通常只在人物形象和背景上有细微差别。每一件相同图案的瓷盘往往都带不同的口沿装饰。

这件瓷盘中的主要人物及形态基本来源于路易肯的雕版画,但是人物所在的背景却与原作不同。原作的背景是室内,而此处人物则身处于灌木丛生的荒原上。这可能是中国艺术家们根据想象所做的改动。

耶稣复活盘

清乾隆年间,1740~1750年制作

直径:22.5厘米

这件瓷盘浅弧腹,施以灰色画和黄金,盘中央表现了耶稣复活的场景。在一片灌木丛生的土地上,耶稣光芒万丈地从坟墓中立起,身边祥云笼罩,天使加百列坐在他的左边注视着熟睡中的罗马士兵。瓷盘的口沿宽而平,绘以杜帕克尔风格的叶状涡纹、条带纹以及丰裕之角。口沿边缘包金。

“复活”这一场景的原画可能有两个出处。特蕾莎莫娜(Teresa Freitas Morna)在她的书中提到希罗尼姆斯维尔克斯(Hieronimus Wierx)的雕版画,该雕版画是纳达尔的《神圣福音中的冥想论》一书中的插图。另一种说法是由克里斯蒂安约尔格(Christiaan J?rg)提出的,他认为原画应为扬路易肯的一幅版画。由路易肯绘制的“复活”被用于1750年阿姆斯特丹出版的路德教《圣经》中,该插画和这件瓷盘中的灰色画有高度相似性,表明中国工匠在绘制瓷器时参照了路易肯的插画。有趣的是,工匠们对画面背景做了改动,并赋予画中的人物和物品以中国元素,尤其见于人物的脸和服饰上。在绘制这一场景的过程中,有时会仅表现灌木丛生的背景,省略画面远处的三个人物。1745年以后的10年间,画面远处三个人物的消失代表着中国工匠逐渐淡化使用欧洲原本作为参考的习惯。

朱庇特粉彩八方盘

清乾隆年间

釉上粉彩,黄金 直径:23厘米

这件八方盘浅弧腹,折沿扁平,饰以灰色画、矾红和黄金。中央开光内,天庭中的朱庇特正坐在乌云滚滚的宝座上,脚下有一面盾牌,一只老鹰在他的背后展翅,画面下有几座小房子。口沿装饰繁复,施矾红和金色,绘以翻卷的藤条、浆果、叶片和各种花朵,如牡丹、梅花、荷花、菊花、佛手香橼。以矾红和金色为框,最外圈口沿边缘包金。

在罗马神话中,朱庇特是众神之王,而鹰是他的化身之一。

牧羊女八方盘

清乾隆年间,1740年

灰色画瓷盘,黄金,矾红 直径:23厘米

这件八方盘浅弧腹,折沿扁平,饰以灰色画、矾红和黄金。中央开光内,云朵密布的天空下,一位牧羊女正端坐着纺羊毛,她的羊从左边探出头来,一名年轻男子从她背后凝视着她。折沿处有一链条边框环绕,施矾红和金色,口沿上的装饰十分精致,有翻卷的藤条、浆果、石榴、叶片和各种花朵。以黑色双线边框勾勒,最外圈包以黄金。

由于瓷器的外销市场广泛,中国工匠逐渐改变习惯以应对客户的特定需求,融入西方器形和装饰图案的瓷器在18世纪变得特别流行。各种各样的欧式元素都被原样复制到瓷器上。

墨彩技术由耶稣会传教士在18世纪20年代传入北京宫廷画作坊,墨彩画能够展现优质的细节和版画素描中的阴影效果,因此非常受欢迎。由于朝廷和耶稣会传教士的关联,带墨彩画的瓷器也会被冠以“中国耶稣会”的名号。

井边的利百加粉彩盘

清乾隆年间,1750年 直径:23厘米

瓷盘施粉彩,绿色、黄色、粉红色和淡蓝色四色艳丽精美。画面描绘了《圣经旧约》中,亚伯拉罕的仆人为以撒寻妻的故事。图中树荫下的水井边,利百加正向一只黄金水罐中倒水。在她右侧,亚伯拉罕的仆人以利以谢正向她走去,其他四位女性仆人围绕着他俩,画面后侧的桌子边,还有另一个女人正要走开。口沿上以矾红金壳卷纹装饰,口沿边缘包以黄金。

这个宗教场景常称作“井边的利百加”,是已知的外销瓷中最流行的宗教题材之一。瓷盘中的画面可能出自欧洲一本带雕版插图的《圣经》,但尚未确定究竟是哪一本。故事取自《创世记》第24章15~20节,亚伯拉罕忠实的仆人以利以谢受其主上的指令,去美索不达米亚寻找一位由上帝所选的可爱女子,作为亚伯拉罕的儿媳(《圣经》原文:我向那一个女子说:“请你拿下水瓶来,给我水喝。”她若说:“请喝!我也给你的骆驼喝。”愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻。这样,我便知道你施恩给我主人了。)以利以谢被利百加的慷慨和善良打动,将遇到利百加的事告诉亚伯拉罕的儿子以撒,以撒便决定娶利百加为妻。