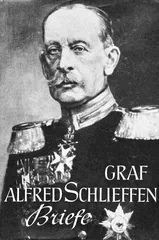

施里芬计划——手段与目的脱节的总体战

作者:三联生活周刊 施里芬

施里芬

德国的战争计划,其诞生年代最早,其推敲斟酌之严谨细密,令对手望尘莫及。阿尔弗雷德·冯·施里芬伯爵是普鲁士陆军总参谋部军官的典范,一生从不允许自己偏离追求战争理性与效率的纯技术美德。他在1891年成为陆军参谋总长后,就全心致力于一套应对未来德国面临大规模战争的作战方案。身为一名资深军事历史研究者的施里芬,认为德国陆军能够重现布匿战争中迦太基名将汉尼拔在坎尼的天才杰作,以一场规模更大的侧翼包围,歼灭主要对手法国的有生力量,再转头对付俄国。

作为施里芬的前任、参谋本部第二代传承人的老毛奇,其战略相对克制:一旦战争爆发,德军将在东西两线采取守势,静待法军和俄军攻入阿尔萨斯、洛林地区与东普鲁士,然后利用德国便利的交通运输网络,收内线作战之利,待法俄攻势减弱之际加以反击,然后提议政治和谈解决。然而施里芬等第三代德国陆军参谋本部的精英对这种稳妥、力求在流血与谈判之间做出平衡的作战方案不以为然,认为这个计划等于将战争发展的主动权交到协约国手中。施里芬认为,俄国陆军动员缓慢,很可能长达6周,那么德国陆军就应当趁此机会,先集中力量摧毁法国——在右翼主攻方向上,53个师的德国陆军必须迅速穿越中立的比利时,以绕开法德边境强大坚固的防御工事,像一扇大门一样,以弧形包围圈由北向南横扫,穿越鲁昂与塞纳河一线,再向马斯河方向挤压法军。而在左翼,面对凡尔登的中央地段德军仅仅配置8个师的兵力作为“门轴”,为守势与牵制,其他另外10个陆军师则在东普鲁士监视俄国。最终,法军主力将被推挤到铁砧一般的洛林要塞区与瑞士边界上,被铁锤一样的德国远征兵团狠狠痛击。

按照计划,在这场史无前例的巨大包抄行动中,德国参谋本部引以为傲的总体战充分暴露了它的威力以及弱点,因为它依托的基础非常脆弱,比利时位于列日附近的堡垒群必须迅速占领,法国陆军的主力必须“恰好”将主力投入一场针对阿尔萨斯与洛林地区的入侵,更遑论如此巨大的远征将在后勤补给方面造成的困难。为数150万、被编成7个军团的德国陆军士兵必须在总动员令发布40天内,背负他们30公斤以上的武器弹药和个人装备,徒步穿越200英里的路程,并沿途粉碎所有的抵抗,19天内占领布鲁塞尔,22天内越过法国边境,并最终在第39天抵达巴黎,将法国踢出战争。更为致命的一点是,由于德国陆军大战略与政治如此脱节,它居然没有考虑到,一旦德国主动入侵法国与中立的比利时,英国远征军将穿越英吉利海峡火速驰援,同样也会引诱大洋彼岸的美国考虑加入战斗。并且,即使摧毁法国陆军主力的大部,是否就等同于即刻摧毁法国的战斗意志?

然而这些不安要素都被施里芬以及总参谋部在“速胜”这一既是手段又是目的的考量下刻意忽视了。顺便说一句,施里芬伯爵本人曾对克劳塞维茨的《战争论》嗤之以鼻,认为它是一本“只有教授们才会去看的书”,正如英国著名军事历史学家、牛津大学现代诗教授迈克尔·霍华德在《目标有限的总体战——德国大战略》中批评的那样,他们丝毫没有意识到,正是德国彻底摒弃了俾斯麦时期尚存的灵活现实主义外交政策与通盘性战略考虑,才迫使总参谋部在“与法俄同时开战”这一不利大前提下制定作战计划。

不仅如此,施里芬和同僚们也没有牵涉过多精力考虑,如果法国从其东部要塞地域向洛林发动进攻,直指德军中央部位并向莱茵平原实施突破,那将会出现什么局面。显然,位于比利时的德军强大右翼与后方的一切联系都会受到威胁。为此,施里芬的继任者小毛奇〔赫尔穆特·路德维希·冯·毛奇(Helmuth Johannes Ludwig von Moltke)〕修改了前任精心策划的作战方案,增加了德军在左翼和中心的力量,然而这却破坏了施里芬计划最根本的考量和基础。曾几何时,施里芬的临终遗言即是“假如战争不可避免,不要忘记增强右翼”,而对此忽视的德国总参谋部,在大战开始时当然会尝到苦涩的果实。

1915年,在“一战”东线战场作战的德军在战壕里过圣诞节日德兰大海战——未完成的决斗

1915年,在“一战”东线战场作战的德军在战壕里过圣诞节日德兰大海战——未完成的决斗

1916年5月31日至次日,日德兰半岛附近冰冷的北海海面,当时世界上最为强大的两支海军:大不列颠皇家海军以及德意志帝国海军,主力悉数投入,试图以一次正面决斗决定整个世界大战海上冲突的胜负。英方舰船数量为151艘113.0166万吨,德方99艘,66.6136万吨,这场大海战既是大舰巨炮时代最大规模的蒸汽动力战舰海战,也是人类历史上规模最大的海上决战。

1916年5月31日,德国海军舰队在丹麦日德兰半岛附近北海海域迎战英国海军舰队

1916年5月31日,德国海军舰队在丹麦日德兰半岛附近北海海域迎战英国海军舰队

第一次世界大战进入第三个年头时,由于协约国对同盟国的海上封锁日益加紧,已开始严重影响德奥两国的战时经济运转,德国军事高层日益要求海军设法突破这道勒在自己脖子上的沉重绞索。而1915年以来德国在东西两线陆地作战上的优势,也迫使德军统帅部决心在海上打破守势,积极出击。1916年1月18日,原德国公海舰队总司令冯·波尔上将因病辞职,继任的是野心勃勃、作风积极的第3战列舰分舰队司令赖因哈特·舍尔中将。

2月上旬,舍尔就主持出台了《北海海上作战纲要》,明确阐述德国舰队需保持战斗主动权。为了表示对这一方案的全力支持,2月23日,德皇威廉二世亲临德国公海舰队锚地,正式宣布将舰队的自由裁量权交给舍尔。此时,英国战时内阁也接到来自俄国沙皇宫廷的请求,希望皇家海军积极采取攻势,将德国海军逐出波罗的海,以畅通俄国接受外来战略物资补给线。

德国海军中将赖因哈特·舍尔

德国海军中将赖因哈特·舍尔

在战争爆发之际,英国海军拥有无畏式战列舰20艘,战列巡洋舰8艘,而德国海军上述主力舰型数量分别为14艘与4艘,其兵力对比大约为3∶2。当时,皇家海军主力大舰队集中于苏格兰的斯卡帕湾、因弗登戈、罗赛斯等基地,其中在斯卡帕湾,停泊着总司令杰利科上将旗舰“铁公爵”以下,第1、4、5战列舰分舰队,以22艘无畏型战列舰为骨干的主力。而德国公海舰队主力则集结在面临亚德湾的威廉港,其核心是舍尔中将旗舰“腓特烈大帝号”以下,第1、3战列舰分舰队的17艘战列舰。起锚

英国海军上将杰里科

英国海军上将杰里科

在经历2月的多格尔沙洲海战等几次小规模遭遇、侵袭作战后,舍尔海军中将在5月中旬酝酿了庞大的作战计划,首先命令西佩尔海军中将率领的侦察分舰队和雷击舰大队对英国东海岸,距离罗赛斯港不到100海里的桑德兰进行突袭,而将前来迎击的英国战列巡洋舰舰队引诱至公海舰队主力位置,自己则率领第1、3战列舰分舰队等各部前往多格尔沙洲西南,伺机歼灭被诱出的英国战列巡洋舰,同时出动齐柏林飞艇和潜艇,做侦察布雷作业。

5月28日,由于天候不佳,飞艇侦察效果难以指望,潜艇的设伏期限将至,舍尔不得不改变作战计划,将舰队集结地改成了斯卡格拉克海峡。31日子夜1点,希佩尔海军中将率队首先起锚,半小时后,舍尔中将下属的主力舰队也开始出动,除了正在修理的“阿尔伯特国王号”战列舰以及最新的“巴伐利亚号”战列舰,超过90%的德国公海舰队主力舰都参与了此次行动。

英国第一海务大臣约翰·费舍尔

英国第一海务大臣约翰·费舍尔

由于英国在1914年8月通过俄国从波罗的海触礁沉没的德国轻巡洋舰“马格德堡号”上得到了德意志帝国海军通信手册以及密码本,英国海军部组建了专门针对德国的情报监听解密机构“第40号房间”。早在5月30日17点,舍尔将军发出的电文“斯卡格拉克作战定于31日实施2490作战计划”就被英国海军部截获。早在1914年10月,富于远见的杰利科就向英国海军部指出,未来德国公海舰队的作战策略一定是轻型巡洋舰队主动出击,然后且战且走,试图将英国舰队引入规定地点决战,同时利用潜艇和水雷骚扰,因此他的对策则是快速侧面包抄,利用优势兵力切断德国舰队的退却与机动方向,将其歼灭。由此,两支舰队的指挥官,在不知不觉中采取了相同的作战策略,就看哪一方首先进入对方的圈套。当日21点30分,英国皇家海军主力舰队开始从斯卡帕湾起锚,截至22点40分全部离港,比德国公海舰队还要提前两小时,一场史无前例的大战就此拉开了序幕。前哨战

一艘正在参加战斗的巡洋舰

一艘正在参加战斗的巡洋舰

5月31日14点左右,由戴维·贝蒂海军少将指挥的英国战列巡洋舰分舰队已经距离希佩尔舰队不远,双方最接近的舰艇之间大约只有16海里之遥。希佩尔舰队中最为西侧的轻巡洋舰“埃尔宾号”发现了一艘丹麦船籍的货轮“N.J.弗约德号”,于是勒令其停船接受麾下两艘驱逐舰B-109与B110号的临检。15分钟后,贝蒂舰队最东翼的轻巡洋舰、第一轻巡洋舰分舰队司令亚历山大·辛克莱准将的旗舰“伽拉忒亚号”同样发现了“N.J.弗约德号”以及靠近这艘货轮的德国驱逐舰,双方在1.3万米的距离下发起了首次炮战。

到了15点20分左右,两支庞大舰队的前锋,贝蒂与希佩尔舰队已经互相进入了目视距离。李德尔·哈特评述说,“N.J.弗约德号”的突然出现,事实上使得战斗胜负的天平稍稍偏向德方,如果双方依旧保持原有航向向北行驶,作为前锋的希佩尔舰队将直接和杰利科的主力舰队遭遇。

1914年,在“铁公爵号”战列舰出战前,英国国王乔治五世登舰检阅

15时33分,希佩尔下令舰队回转180度,航向取道东南,以便诱使贝蒂舰队驶向后方舍尔主力舰队的位置,以达到将其歼灭的目的,而贝蒂则对此完全不知,认为可以凭借自己在舰只数量上的优势抢先歼灭希佩尔舰队。15分钟后,希佩尔旗舰“吕措夫号”的桅顶上升起了“炮击开始”的信号旗,此时日光已经开始西斜,德国舰队可以非常清晰地从海平面上辨明英舰队列的侧影。

依靠德国优秀的光学工业制造水平,德国战列巡洋舰采用的是基线长达6米的蔡司立体视式测距仪,远优于英国舰队采用的传统上下分像合致式测距仪,不仅如此,由于英国舰队前方受到自身驱逐舰排烟的干扰以及处于德舰右舷位置等不利因素,再加上德国海军更为优秀的炮术训练水平,从而使得英国舰队逐渐落于下风。15点57分,贝蒂意识到两军距离过近,下令舰队整体向右转舵两个罗经点,试图拉开距离,然而就在此刻,“吕措夫号”305毫米主炮发射的炮弹,贯穿了贝蒂的旗舰“雄狮号”的Q炮塔,重伤的炮塔指挥官弗朗西斯·约翰·威廉·哈维少校在生命的最后时刻下令,关闭弹药库门,并向炮塔内部注水,从而使得“雄狮号”避免了更大的灾难。仅4分钟后,德国战列巡洋舰“冯·德·坦恩号”就击中了英舰“不倦号”,30秒钟之内,这艘满载排水量2.2万吨的战列巡洋舰就在一连串巨大的爆炸后向左舷倾覆,全舰1017名官兵,只有两名被德国驱逐舰S-68号救起。

16点08分,伊文·托马斯少将指挥的、由4艘最新型3.3万吨级伊丽莎白女王级“超无畏”战列舰组成的第五战列舰分舰队加入了战斗,向希佩尔舰队的尾部各舰猛烈开火,其强大的15英寸42倍口径主炮先后重创了“冯·德·坦恩号”与“毛奇号”。然而在战场的另一端,“雄狮号”的同级姐妹舰“玛丽王后号”又遭遇“德佛林格尔号”连续命中,随着弹药库爆炸,这艘3.3万吨级的巨舰猛地向左舷倾斜,一折为二,舰上1266名船员只有20名生还。正面较量

伊文·托马斯少将战列舰队的突然出现,迫使舍尔中将不得不改变原计划,进一步靠近希佩尔舰队以对其支援,于是在16点38分,贝蒂中将从“雄狮号”的舰桥上看到了令人心惊胆战的一幕:远方的海平面天际线上出现了一群密密麻麻的德国军舰桅杆,包括整整22艘战列舰、6艘巡洋舰以及31艘驱逐舰。贝蒂只得急令麾下向右回旋16个罗经点,航向西北,以25节的高速朝着后方赶来的杰利科大舰队方向靠拢。

此时,德国公海舰队的布阵,以第三战列舰分舰队为前导,右舷前方是雷击舰队,其后是公海舰队旗舰“腓特烈大帝号”,继而是第一、第二战列舰分舰队和第四侦查分舰队,16点46分,舍尔中将下令开炮,整个舰队向掉头的贝蒂舰队以及托马斯少将的第五战列舰分舰队倾泻暴风骤雨一样的炮弹。

此时,德方又一次被优越的地理位置眷顾,在夕阳余晖下,托马斯舰队经浅黄色海平线的勾勒,在德国水兵的测距仪内清晰可见,但德国舰队则完美隐身于东方灰暗的天幕下。尽管如此,强大的伊丽莎白女王级战列舰依旧不落下风,17点6分至10分,德舰“藩侯号”和“大选帝侯号”各中一弹,“塞德里茨号”连中三弹,并被击毁了一座主炮塔,但托马斯舰队落在最后的“马来亚号”,在转向时遭到了德国公海舰队的集中火力攻击,17点20分,右舷蒸汽管被击破,10分钟后,两发305毫米炮弹在右舷嘴上甲板处贯穿舰体,造成右舷第三号副炮以及周边舰体建筑损毁,继而引燃了副炮发射火药,造成右舷全部副炮被毁,伤亡达102人,造成舰体四度倾斜,幸亏其强大的动力系统基本无损,依旧以24节的航速且战且退,逐渐将速度稍逊的德国国王级战列舰甩在后方。

在一片混战中,逐渐接近战场的杰利科舰队被发自贝蒂等人的混乱情报搞得迷惑不已,实际上在17点55分左右,战场上的大致形势为,位于前锋位置的胡德第三战列巡洋舰分舰队位于德国公海舰队东北,贝蒂和伊文·托马斯舰队位于德国公海舰队的正西,而杰利科主力舰队则在德国舰队西北。18点14分,杰利科终于收到了贝蒂用探照灯发来的信号,得知了德国公海舰队的确切方位,这位海军上将于是命令整个舰队匀速前进,方向东南微东,呈六条平行纵队展开,最终变成了以“乔治五世号”战列舰为首,绵延大约10公里,全部由无畏级战列舰组成的巨大舰列。

作为前锋的胡德少将的战列巡洋舰分舰队,和一直追赶贝蒂的希佩尔舰队首先交火,德军优良的射术再次给英军造成了重大损失:18点33分,“吕措夫号”和“德佛林格尔号”连续击中了胡德的旗舰“无敌号”,在不到两分钟内,两艘德舰仅用3次齐射、36发炮弹,就将胡德的“无敌号”送入冰冷的海底,舰上1026名官兵中,仅有罗伊特少校等6人获救。杰利科日后在回忆录中无限惋惜地指出,英国海军最为优异的年轻将官胡德的阵亡,是英国海军此次海战中最为深重的损失。

但胡德与“无敌号”的牺牲并不是一无所获的,舍尔此时发现,不仅诱歼贝蒂与托马斯舰队的计划已经落空,而且对面的24艘英国无畏舰已经完全展开,占据了有利于炮战的T字横头,而其前锋的战列巡洋舰也已经转向东南,迫使德国舰队向西方机动,这样不仅会使自身被夕阳明显照映在水平线上,从而成为对手炮击的明显目标,也将被切断归途。18点36分,舍尔命令旗舰“腓特烈大帝号”挂出旗语:“向右一起掉头16个罗经点。”

在海面傍晚的雾气和驱逐舰施放的雾气中,训练有素的德国舰队迅速完成了这个难度极大的180度掉头动作,迅速撤离英国大舰队的火力覆盖区。在此之后,德国舰队又分别在18点55分与19点13分再次转舵16个罗经点,此时整场海战的高潮终于降临。从19点21分开始,英国皇家主力舰队中,除了第一战列舰分舰队和“马来亚号”外,22艘无畏级战列舰和战列巡洋舰开始向希佩尔舰队和德国第五战列舰分舰队倾泻前所未有的火力,英国舰队终于占据了位置上的优势:轮到德国舰队身处夕阳余晖照耀下的海平面上。“大选帝侯号”被击中4发15英寸以及13.5英寸口径炮弹,“藩侯号”、“皇帝号”以及“赫尔戈兰号”也分别被击中,为了掩护主力舰队脱离战场,德国公海舰队旗下第6、9、3雷击大队的驱逐舰先后向英国大舰队发射了30多枚鱼雷,成功地迫使对手两次转向。

杰利科并不甘心看到舍尔在自己的眼皮底下就此逃遁,在成功规避了德国雷击舰队的鱼雷袭击后,他命令舰队再次将航向转向南偏西。他接到了贝蒂发来的电文:“紧急,建议战列舰队的前锋跟随战列巡洋舰队,这样就可以完全截断敌方整个舰队的退路。”20点20分至40分,贝蒂的战列巡洋舰队和老对手希佩尔舰队以及德国第二战列分舰队再次交火,双方各有损失,希佩尔麾下的“赛德利茨号”被英舰“大公主号”以及“新西兰号”连续击中,所有炮塔宣告报废。德方第二战列分舰队下属的前无畏舰“波墨恩号”以及“石勒苏益格——荷尔斯泰因号”,英方所属“雄狮号”与“大公主号”分别各中一弹,这场不分胜负的炮战成为双方主力舰在这次大海战中的最后一次交火。余波——胜负难分

20点19分,太阳终于完全沉入了北海的海平线之下,慎重的杰利科决心不让主力舰队去冒夜战的风险,从而成为德方驱逐舰鱼雷狩猎的目标,从而将希望寄托于第二天昼间的再次决战。21点零1分,他下令全军航向转为南向微东,与舍尔舰队间隔7海里,共同朝着西南方向并排而行。这个明确意图被舍尔看破,鉴于此刻航向越来越远离德舰基地与本土,而兵力处于劣势的公海舰队并无在次日昼间决战中击溃英国大舰队的把握,于是他决心冒险打破僵局,命令整个公海舰队转向东南微南方向,力图在夜色中取道合恩礁,这一前往母港威廉港北面入口的最短捷径。在黑夜中,双方的侦察驱逐舰、轻巡洋舰不断地展开混战,英军又损失了装甲巡洋舰“黑王子号”,以及驱逐舰“热心号”与“湍流号”,而德国的前无畏级战列舰“波墨恩号”也因中雷而沉没。最终,英国驱逐舰队无力在夜战中阻挡德国主力舰队的突破,在黎明时分,舍尔舰队看到了合恩礁附近的灯船,他们安全返航了。

谁是这次人类历史上最大规模海上对决的胜利者?从战术层次看,是德国公海舰队,英国海军总计损失3艘战列巡洋舰、3艘重巡洋舰与8艘驱逐舰,11.33万吨,伤亡6097人。德军损失一艘战列舰、一艘战斗巡洋舰、4艘轻型巡洋舰与5艘驱逐舰,6.2233万吨,伤亡2545人。英国著名军事历史学家李德·哈特评论说,日德兰之战驱散了德国海军对于海峡对岸拥有“纳尔逊传统”的宿敌所拥有的自惭形秽感。

对于英国海军而言,这场胜负不明的大型决斗最好从未发生,它暴露了英国海军在炮术、夜战训练以及组织、舰船武器质量方面的严重问题,即便其中皇家海军许多个人展现出的英勇献身行为,以及本身制海权的完整,都无法弥补它的威信损失

但尽管威廉二世和德国海军在此后长时间内,将这场被自己称为“斯卡格拉克海战”的海上大决斗视之为一场胜利,但事实上,除了其空前绝后的规模,日德兰之战的最终意义只是再次用一连串伤亡数字确定了英国以及协约国的海权。正如《纽约先驱论坛报》评论的那样,德国公海舰队痛打了自己的狱卒,但依旧身处囚笼。此战之后,由于双方指挥官不约而同地采取了更加审慎的战略,再加上潜艇、飞艇与水雷的频繁运用,使得另一场期待中“毕其功于一役”的海上决战发生的可能性越发渺茫。迈克尔·霍华德曾说,英国只需“正确利用自己的海上优势”,无须冒险,就能在海洋上确保其成功,逐渐损耗对手并最终迎来胜利。

无法再次正面与协约国一决雌雄的德国海军,只能寄希望于潜艇,实现海上交通线破袭这一目的。10月,德国海军现役潜艇已经达到134艘,12月22日,海军参谋总长冯·霍尔岑多夫海军上将指出,如能即刻取消对潜艇攻击商船作战的限制,来年6月就可以迫使英国人投降,而德国经济学家、理查德·福斯博士也计算说,如果德国潜艇能够连续在5个月中取得每月击沉60万吨协约国商船的战绩,那么,就没有中立国敢于派遣商船队前往英国。虽然有部分海军参谋军官担心,此举会刺激美国最终参战,但乐观的德国军政高层认为,在美国下定决心参战前,协约国必然会垮台。于是在1917年1月,德国首相冯·贝特曼·霍尔维克终于下令,实行无限制潜艇作战,而原本海上角逐的主角公海舰队,自此只能在港内停泊,间或派出雷击舰、驱逐舰与轻巡洋舰配合扫雷与潜艇作战。 驱逐舰海军脱节战列舰施里芬计划无畏级战列舰纳尔逊级战列舰计划阿尔萨斯级战列舰武器将军级战列舰英国皇家海军伊丽莎白女王级战列舰目的施里芬总体战胡德号战列巡洋舰公海舰队贝蒂战列巡洋舰国王级战列舰德国海军手段俾斯麦级战列舰