无畏舰与英德海军竞赛

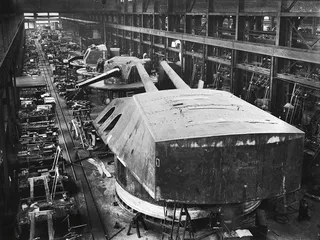

作者:三联生活周刊 ( 1916年,在法国克鲁索的军工厂为美国宾夕法尼亚级战列舰建造炮台

)

( 1916年,在法国克鲁索的军工厂为美国宾夕法尼亚级战列舰建造炮台

)

1906年2月9日,英国朴次茅斯海军船厂,一艘满载排水量2.185万吨、长达160.6米的巨舰从船台缓缓滑入冰冷的英吉利海峡,这就是英国海军最新的主力战列舰“无畏号”(HMS Dreadnought),它的出现,使得全球各大海军强国的传统主力舰都在一夜间沦为等下之物——该舰采取了革命性的单一口径全重主炮设计,废除了口径较小的副炮,使得主炮数量从传统的4门一跃至10门,同时由于采用了全新的蒸汽轮机动力系统,航速达到了惊人的20节,而由此发展起来的一系列全新战列舰,被当年及此后数年的英国《简氏海军年鉴》单独标注为“Dreadnought”(无畏级)。

无畏舰诞生的直接原因,是英国为了保持海权优势,对在欧洲中央迅速崛起的德国军事力量的直接回应。1897年,深受马汉海权思想影响的阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨少将就任德国海军发展部长,次年德国国会就通过了扩充海军法案,拟建立一支以38艘战列舰和20艘装甲巡洋舰为主力的“大洋舰队”。提尔皮茨毫不掩饰地说:“这种大海军的目的,就是要使最伟大的海权国家都不敢向它挑战。”提尔皮茨在着手建设德国海军之际,就是以英国海峡舰队的规模为依据来制定建造规划的,他摒弃了原先具有相当影响的以巡洋舰为主力的海上破交战方针,直接将建造重点放在了用于舰队决战的战列舰上。

充满讽刺意味的是,正如基辛格在《大外交》中评论的那样,一个传统欧洲第一陆军强国如果再试图在海上与英国平分秋色,势必为竭力保持欧洲传统均势的英国所不容——正是德国对于海上霸权的不懈追求,最终迫使英国倒向了法俄集团。1904年,英法两国在伦敦签署协议,就埃及和其他非洲殖民地问题达成谅解,英国海军部正式将头号假想敌定为德国海军:英国曾于1889年通过海防法案,新建10艘战列舰、42艘巡洋舰以及18艘鱼雷炮舰等共计70艘舰艇,总预算为2150万英镑。当时的英国认为,他们拥有的海军实力应该高于仅次于己的两大海军力量法国与俄国之和,此所谓“两强标准”。而德国舰队法的通过,使英国海军开始逐渐将以往的“两强标准”更新为“对德双倍标准”,即海军力量必须对德保持至少2∶1的优势。3年后,英国外交大臣格雷子爵在圣彼得堡签署了英俄协议,在霍尔丹勋爵1912年失败的柏林外交之旅后,构筑协约国集团的最后一个外交协定“英法海军协定”诞生。

尽管如此,力量急剧膨胀的德国海军在炮术、组织动员,光学仪器设备和军舰工程构造上的优势,已经迫使英国陆续将3/4的海军力量在20世纪初调回北海。1904年,英国政府打破传统,首次任命现役海军上将、强硬派约翰·费舍尔勋爵出任第一海务大臣,10月,费舍尔牵头成立了专家委员会,目的只有一个,拿出一个全新的主力战列舰设计方案,通过技术上的飞跃性进步,阻止德国以及其他竞争者对自身海军绝对性优势的挑战。

很快,全新的造舰方案被委员会敲定:1.7万吨级,12门305毫米口径主炮,24节最大航速。最终,为了顾及成本和全舰速度,费舍尔最终拍板,采取了五座双联装炮塔方案,五座主炮塔中,A座位于舰艏,X座位于舰体中部,Y座在舰尾,P、Q两座炮塔对称设置于舰体左右,接近主桅附近,这使得无畏式战列舰在常规的平行线列对战中,能够对传统旧式战列舰形成8∶4的绝对火力优势,而在对手撤退时,也能以6∶2的优势进行轰击,再加上它惊人的21节持续10小时续航能力,使得对方的逃逸脱离过程也充满危险。无畏级战列舰的装甲总重为5000吨,其中船舷侧舯部主装甲带厚度达到279毫米,防护偏重于垂直方向,源于抵挡敌方远程大口径炮弹抛射带来的损伤。

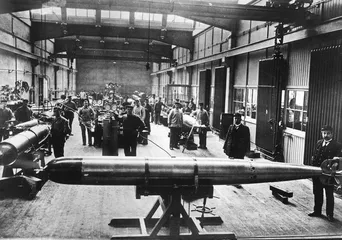

( 德国海军鱼雷生产车间(摄1916年)

)

( 德国海军鱼雷生产车间(摄1916年)

)

无畏级的下水,打响了英德海军全新一轮造舰竞赛的发令枪,德国如果不在此时屈服认输,唯有加注跟进一途,提尔皮茨于是奏请德皇威廉二世,言及无畏级战列舰的出现,导致德国部分尚未完工的主力战列舰在未下水之际已告过时。德国内阁旋即通过决议,大幅度追加海军预算,对现有的前无畏舰进行现代化改造,并大力发展雷击舰与潜水艇,计划在1908到1911年每年建造无畏舰3艘、战列巡洋舰1艘,力图在无畏舰的数量上和英国持平。1907年,德国自己的首批无畏舰,拿骚级战列舰在位于威廉港的皇家造船厂宣布开工,拿骚级采取了克虏伯11英寸45倍身管口径主炮12门,射速达到3发/分钟,足足比无畏级采用的维克斯MK305毫米X型主炮快了一倍。虽然拿骚级由于保守,依旧采取老式三胀往复式蒸汽机动力系统,在航速上略逊于无畏级,但总体防御性上却比对手更胜一筹,全舰装甲总重5800吨,占排水量的31.2%,比无畏级高出3.6个百分点。

作为对应,以费舍尔勋爵为核心的海军部主要成员在海军大臣麦克纳的支持下,就1909年预算的内容,将政治生命作为赌注,提出“要造8艘,不能等候”的口号,全力展开游说活动,并最终获得通过,1909年英国海军的计划便成了规模空前的6艘无畏舰加上2艘战列巡洋舰,而1910年以后的建造速度则是3艘无畏舰和1艘战列巡洋舰。在第一次世界大战爆发前,英德两国1912~1913年度的海军预算分别为4408万与2201万英镑——必须同时维持一支强大陆军的德国尽管竭力追加预算,也始终无法达到预定目标,在威廉二世政府僵化而固执的大战略指导下,德国海军就只剩下一条出路:与其在竞赛结果彻底尘埃落定后卷甲束手而降,不如在差距尚未拉开的时刻放手一搏。

( 被鱼雷击中的德国“威斯特法仑号”战列舰

)

( 被鱼雷击中的德国“威斯特法仑号”战列舰

)

1919年6月21日,被解除武装、羁留在英国海军斯卡帕湾港口附近的德国公海舰队,迎来了它的最后一个日出,10点刚过,指挥官冯·罗伊特海军少将在其旗舰“埃姆登号”轻巡洋舰的桅顶首先挂出了国际信号旗D与G,让其余各舰派人在舰桥等候进一步指示。11点20分,他再次通知信号兵,挂起事先约定的信号“第十一节。确认”。“第十一节”是德国人喝啤酒时常用的俚语,意为开瓶畅饮,这便是他对全体舰队发出准备自沉的信号。于是,德舰开始纷纷挂上被禁止的德国海军旗,还有的在发出灯光信号将这个消息传递给所有舰艇。

一时间,各舰上的德国水兵纷纷打开了军舰的海底阀,打开了水密隔舱,在汹涌的水流下,各舰都快速沉入斯卡帕湾的水中。至17点,所有主力舰中,只有“巴登号”搁浅于海滩,而巡洋舰则沉没5艘,搁浅3艘,所有的50艘驱逐舰,有32艘沉没,其余也都触礁搁浅。公海舰队的精华至此灰飞烟灭,既没有赢来其创始人预想中的胜利,也没有在一场悲壮的海上大决战中光荣战沉,而是在无奈中,被历史的洪流无声湮没。

( 英国朴次茅斯海军船厂制造的“无畏号”战列舰

)

( 英国朴次茅斯海军船厂制造的“无畏号”战列舰

)

圣米迦勒攻势——最后的豪赌

凡尔登、索姆河等历次会战,和战时经济产能,像是一架缓慢的磨盘的两面磨扇,逐渐将同盟国压向绝境——单凭战争局势而言,直到1917年,协约国依旧无法在西线获得任何决定性进展。黑格和尼韦勒将军先后发动的阿拉斯与帕斯尚尔攻势,与头一年的索姆河战役一样,依旧是伤亡惨重,所获无几。此时,虽然奥匈帝国新皇帝卡尔一世已经私下与协约国开始媾和,但协约国同样损失了因爆发革命而宣布退出战争的俄国,然而就在此时,一枚最终的砝码选择将自己放上天平。

( 1918年6月,隶属德国第18集团军的暴风突击队正在蒙迪迪耶附近攻击法军的防守阵地

)

( 1918年6月,隶属德国第18集团军的暴风突击队正在蒙迪迪耶附近攻击法军的防守阵地

)

1917年4月,美国借口“齐默尔曼电报”而向德国宣战。诚然,当时美国军队的规模、战术素养、装备水平和组织化都比不上1914年任何一个参战大国——美军没有坦克,几乎没有作战飞机,正规军只有13万人,参谋部只有55名军官——但自1917年4月后,协约国总工业潜力指数骤然上升为同盟国的几乎3倍,当时占据全球食品出口总量50%以上的美国,可以立刻将源源不断的谷物、肉类、油脂与副食品输入嗷嗷待哺的英国与法国,它能同时开工制造上百艘大型运输商船,能够轻松弥补德国潜艇每月击沉协约国商船50万吨所带来的缺口。在此刻协约国高达43亿美元的战争信贷中,大部分依旧要追溯于来自纽约和芝加哥金融市场上的美元债券。

从1917年7月开始,美国建立了32个新兵训练营,协约国派遣了富于经验的下级军官和军士到大洋彼岸对其进行系统培训,美军司令潘兴将军乐观地估计,到了来年春天,美国就能组织起一支超过百万人、吃饱穿暖的生力军——虽然重型武器可能需要由英法提供——投入欧洲战场。实际上,到了1918年2月,每月进入欧洲战场的美国军人已经达到25万,而此刻,英美联合护航舰队在军用飞机的指引下,正在逐步摧毁德国潜艇所带来的威胁,大西洋航线正在变得越来越通畅。

无论是法金汉还是继任者兴登堡与鲁登道夫都无法破解这种总体实力上的差异,为了抓住美国庞大的经济实力转换为战争实力之间的“反应滞后期”,德国参谋本部在绝望中,于1918年3月孤注一掷地发动了最后攻势,试图彻底粉碎协约国的战斗意志,这是一场“全赢或输光”的赌博。

为了保证完成这次翻转局势的突破,德军采取了战术天才、鲁登道夫的表兄、第18军军长奥斯卡·冯·胡蒂尔将军(Oskar Von Hutier)的全新策略:将原本由精锐老兵组成的“暴风突击队”拆分成6~8人的突击小队,利用地形掩护悄悄渗透至敌人阵地后方,破坏其通讯指挥点,占据有利地形,引导炮兵与后续部队摧毁那些火力强大坚固的据点。鲁登道夫精心建立了大约50个“精英攻击师”,能够熟练使用手榴弹、更短的毛瑟KAR 98AZ步枪、MP18便携冲锋枪、火焰喷射器等武器,并熟知胡蒂尔将军的新战术。然而这一举动同时在掩盖这样一个事实:在德国战争后勤捉襟见肘的时刻,这些部队将优先获得补给与供应。到了此刻,西线德军一周只能吃到3~4次定量肉食,汽车缺乏轮胎与汽油,国内人均每日热卡摄入量下降到了1200,8万名儿童在1917年冬天死于饥饿。因为兴登堡的总体作战计划,大部分农业肥料与机械工厂被迫转向武器与炸药生产,这个冬天被德国人讥讽地称为“甘蓝之冬”,因为这种粗粝的蔬菜被大力提倡种植,成为德国家庭餐桌上的主食。

3月21日,一个寒冷、大雾弥漫的早晨,兴登堡和鲁登道夫发动了这次志在必得的攻势——“圣米迦勒攻势”。名字来自德意志古老的,以火焰和宝剑斩杀恶龙的主保圣人。鲁登道夫宣称,“我们将打穿一个洞,钻进他们的防线,其余的我们将一目了然”。德军投入了第2、8、17集团军,总兵力达到百万以上。凌晨5点,6473门大炮同时向40公里正面、位于阿拉斯北和圣康坦之间的协约国阵地开火,被痛击的是英国休伯特·高夫将军指挥的第5集团军和普鲁默将军的第3集团军,他们正位于德军西线突出部西南面的薄弱点。与往日冗长的炮击不同,富于革新性的炮兵专家“突破米勒”格奥尔格·布鲁赫米勒上校制定了全新战术,炮击只持续几小时,与步兵冲击联系紧密,使敌方无法和往日那样,拥有调遣后续部队的时间。

随后,德军投入了32个“精英攻击师”作为先导,他们的任务是不惜一切代价前进,不必关注是否侧翼暴露,或者冲过的据点中是否有残留敌人。在离开己方炮火掩护后,下级军官和军士自行决定行动,所有后备部队必须集中于敌方战线被突破的地方,而非出现僵持之处。

突击的出其不意,迫使英军陷入慌乱和溃退,尤其在胡蒂尔和布鲁赫米勒亲自指挥的左翼,他们不仅放弃了第一道防线,而且继续后撤,放弃了第二道,高夫集团军在一天内后撤了10英里之多。一名年轻的“暴风突击队”队员回忆说:“我们持续推进,没有遇到丝毫阻力,我们甚至已经到达了英国军队的后勤区,用波纹钢砌成、干净整洁的厨房里堆满了给养和食物,火热的煤油炉子,熏肉在锅里‘滋滋’作响,还有牛排、黄油和香烟——实际上,饥饿多少影响了德军突击部队的纪律,许多人违抗命令停顿下来,享受敌人丢弃的丰富物资。

然而在右翼,被寄予最多希望的比洛第2集团军却进展不大,在阿拉斯附近严重受阻,尽管如此,德军已经有机会夺取战略要地、交通枢纽亚眠,一旦得手,整个西线英法联军之间的物资兵员运输动脉将被掐断。但鲁登道夫此刻却陷入保守,禁止进展最顺利的18集团军从侧翼包抄亚眠,以等待进展缓慢的右翼德军,从而违反了“圣米迦勒计划”最基本原则。尽管如此,3月27日,德军已经抵达蒙迪迪耶(Montdidier),俘虏联军8000人,缴获大炮975门,亚眠外围已告洞开。此时黑格已经慌忙向贝当求援,要求至少20个师的增援兵力。然而贝当也自顾不暇,只派出了7个师增援,最终,协约国战争委员会为了协调矛盾,任命福煦出任联军总司令,在他严令下,法军第3集团军才火速驰援亚眠。而在此刻,鲁登道夫见占领阿拉斯基本无望,才命令第17集团军迅速南下,加入对亚眠的围攻,从而导致自己浪费了宝贵的3天。到了4月5日,在亚眠周围,双方又开始挖掘战壕,恢复对峙,圣米迦勒攻势在经历了16天后,实际上以失败告终。表面看,德军占领了1200平方英里的土地,抓获了9万名战俘,并缴获了大量武器与军需品,造成了协约国联军22万人的伤亡,但德军自身的伤亡也超过16万,且大多属于鲁登道夫苦心编练的“精英攻击师”。德军的战线也被拉长了80公里,使得兵力更加捉襟见肘,最重要的是,他们并未在攻势中占领任何有决定性意义的战略要地。

4月与5月,鲁登道夫和兴登堡再次发动了一系列攻势,德军第二次突入马恩河岸,距离巴黎的直线距离不过80公里,此时,兴登堡等人的思维与4年前马恩河畔的小毛奇,甚至15年前的施里芬几乎毫无二致:认为胜利近在咫尺,只要再多一点兵力,再多一点军火即可。然而此时德国无论从人力资源还是物质上,都已经看到了桶底。到了7月,德军在西线已经损失了100万人,虽然英、法、美三国联军的损失数字相当,但后者却有源源不断的补充。8月8日,在亚眠东部,面对澳新军团为先锋、以600辆坦克为先导的英国第4集团军,德军土崩瓦解。一年前尼韦勒攻势中,协约国军队中出现的哗变终于蔓延到了以纪律严格著称的对手身上,德国士兵们拒绝作战,扔掉了枪支和钢盔,并咒骂后方赶来的增援部队,而已经成为战俘的德国人开始对主动走向联军防线的同胞报以欢呼。一天中,超过1.5万名德军主动投降。鲁登道夫在日记中承认,“这一天是德国陆军历史上的黑日,这是我们作战能力衰微的开始,战争必将终结,和平协商必须展开”。

两天后,德国军政高层在比利时边境城市斯帕召开了御前会议,承认“不再期望以军事行动击破敌人的战争意志,应是以战略防御逐渐将其抵消”。会上终于采纳了东线德军参谋长马克斯·霍夫曼的意见,即德国是考虑利用外交和政治手段体面地结束战争的时候了。直到此刻,他们才遮遮掩掩承认了德国大战略中最致命的弱点:军事手段与政治目的的极端脱节。

(感谢《无畏之海:第一次世界大战海战全史》作者、海军史研究者章骞提供的资料与大力帮助)(文 / 三联生活周刊) 无畏舰协约国英德海军竞赛战列舰无畏级战列舰武器将军级战列舰陆军英国皇家海军德军鲁登道夫无畏德国海军