好博物馆要足够“诱人”

作者:曾焱/ 错金银博山炉

错金银博山炉

吉美博物馆(Musée Guimet)位于巴黎第16区,这个地段拥有欧洲最密集的博物馆群之一。作为亚洲文化的外域展示地,跨百年来,吉美累积了庞大的亚洲艺术收藏体系,藏品总数达5万多件,时间跨度超过5000年,尤其以高棉艺术(6~13世纪)、阿富汗犍陀罗文化(2~7世纪)、敦煌艺术(8~10世纪)、中国陶瓷器、东南亚吴哥文化以及经书(15~18世纪)等研究,跻身欧洲著名博物馆。

这样大规模的收藏,是在博物馆从私有到国立的身份转变中逐步完成。1889年,法国人埃米尔·吉美(Emile Guimet)在巴黎的塞纳河畔建了一座私人博物馆,他将自己在埃及、希腊、日本、中国和印度等地旅行时收集的文物艺术品陈列出来,并以自己的名字,将小博物馆命名为“吉美”。

吉美1836年生于法国里昂一个工业家的家庭。40岁那年,酷爱旅行的实业家吉美被法国时任公共教育部长委任,主持研究远东宗教。他多次往返远东地区,在这期间有机会收藏了大量的艺术品。他建博物馆的最初目标是展示亚洲宗教文化,在远东探险风靡欧洲的19世纪末20世纪初,这一主题恰好时髦诱人也政治正确,吉美一开馆,就获得全巴黎的注目:1889年,巴黎市政府为纪念法国大革命百年举办了两大活动,其一是埃菲尔铁塔竣工剪彩,另一个就是吉美博物馆落成。

1927年,吉美博物馆归属法国博物馆总部,开始在家族收藏之外接纳其他文物,最重要的一批新馆藏来自法国考古学家伯希和(Paul Pelliot)和E.E沙婉(Emmanuel-èdouard Chavannes),他们从中亚及中国探险带回的敦煌珍贵绘画和文献整体入藏吉美。之后,该馆又陆续收藏了原印度支那艺术馆的藏品和法国赴阿富汗考察队提供的出土文物。1945年,法国对各个国立博物馆的藏品进行重组,吉美将馆藏埃及文物送交卢浮宫,也接受了卢浮宫原亚洲艺术部的全部转赠,成为专门收藏和展示亚洲艺术品的最大国立博物馆。

现在的吉美博物馆,也是法国收藏中国文物最多的机构,藏品年代覆盖了新石器时代直至明清时期的玉器、青铜器、陶瓷、雕塑、绘画等两万余件珍品,数量占据全部馆藏的三分之一以上。目前能在展厅和公众见面的中国文物大约只有1400件,其他都被存放在地下2~4层的硕大库藏中。就像美国大都会、伦敦大英博物馆的东方文物收藏一样,吉美多数文物的来源在国际上一直受到争议,也引发过原属国的追索。以吉美的中国文物为例,入藏来历就包括:1860年英法联军火烧圆明园后掠夺的珍宝,1900年八国联军劫抢的典章文物,20世纪初西方传教士、学者以考察探险等名义从中国掠走的大批文物,北洋和民国时期被非法倒卖的古代绘画和器物。

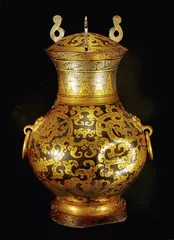

鎏金银蟠龙纹铜壶

鎏金银蟠龙纹铜壶

作为亚洲文物的欧洲收藏者,在全球文化环境已经发生巨大变化之后,吉美如何看待自己的公共角色?

三联生活周刊:这次汉代文物展,据说吉美博物馆将展出的题目确定为“汉朝,中华帝国的腾飞”。为什么特别提出“帝国”的概念?

“汉朝,中华帝国的腾飞”文物展展品:六博木俑

“汉朝,中华帝国的腾飞”文物展展品:六博木俑

玛卡里欧(Sophie Maka-riou):你提到的这一点非常重要。首先我要做个澄清,不同的语言可能对某些词语存在不一样的理解。在我们看来,“帝国”是一个褒义的概念,它象征着一个庞大的国度,秩序井然、制度完善,并处在一种高度中央集权的状态中。很显然,汉朝就是这样一个朝代。在法国学界,我们经常把汉朝与罗马帝国相提并论。在法国的教科书中也有关于中国汉代的叙述,虽然简略,但法国民众和学生对此有较大兴趣,所以我们这次会选择汉代为题。“帝国”这个词在法国构建并传递了一个很好的意象。

三联生活周刊:法国的东方学如何看待中国“汉朝文化”?有什么比较重要的观点体现在这次展览中?

朱雀衔环杯

朱雀衔环杯

玛卡里欧:在准备过程中,我们也跟许多东方学专家做过学术研讨。汉朝持续四个世纪,是中国一段比较长久而且稳定的时期。它也初步勾勒了中国未来的形态:“汉人”是对大多数中国人的称呼,“汉族”是中国最主要的民族,“汉字”同时是中国文字的称谓。丝绸之路在汉代开启,这是中国第一次打开国门走向西方。还有,他们重新修筑了中国历史上最长的一段长城。总之,这是一个伟大的朝代,文化具有多样性,这样的局面也催生了别具一格的艺术形态。

三联生活周刊:与以往的合作相比,汉朝文物展有什么特点?

吉美博物馆“高棉艺术”展区

吉美博物馆“高棉艺术”展区

玛卡里欧:我们上一次与中国合作,还是10年前的“孔子文化展”,当时是作为2004年在法国举办“中国文化年”的一部分。那是与孔子相关的文物第一次到法国,包括有孔府传世书画、青铜祭器和乐器等,但规模远没有这次大。汉代文物大展的单件文物达到了456件,是上次的6倍多。因为是从各省博物馆借展,文物品级也很高。

在国家级交流之外,这几年我们也尝试以“交换借出”的方式跟中国省级博物馆合作。比如我们用馆里的“商代青铜象尊”与上海博物馆珍藏的春秋晚期青铜牺尊交换展出。

法国吉美博物馆现任馆长苏菲·玛卡里欧

法国吉美博物馆现任馆长苏菲·玛卡里欧

三联生活周刊:吉美博物馆经过了几年修缮,现在馆藏内容和展示空间有什么变化?

玛卡里欧:吉美在20世纪90年代后期开始博物馆修缮计划,2001年才重新开放。当时是因为藏品太多,原来的展览空间急需改造。两个法国建筑师——亨利·戈丹(Henri Gaudin)和布鲁诺·戈丹(Bruno Gaudin)负责重新规划,在入口处建造了一个非常有纪念意义的环形楼梯,贯通四楼,整个博物馆因此极具美感。改造后的吉美博物馆还大量运用玻璃和人造自然光,使空间变得通透。

彩绘立俑

彩绘立俑

现在,博物馆里的布展主要根据地域划分:底层是高棉艺术、柬埔寨石雕艺术,也包括印度古代佛教艺术等,拥有全馆最高的空间。在二楼,你会看到“喜马拉雅文化展区”,中亚佛教艺术,包括巴基斯坦、阿富汗斯坦及尼泊尔艺术都在这里,当然也包括500平方米的中国展厅,其中伯希和在“丝绸之路”的收获是展示重点。三楼主要有中国绘画、佛教雕塑及韩国、日本艺术。四至五层仍是中国厅,展示明清艺术品和明清家具。

三联生活周刊:与中国相关的收藏,有什么代表性的藏品?来源是怎样的?

彩绘骑马俑

彩绘骑马俑

玛卡里欧:我们关于中国的收藏有2万件,可以说,几乎涵盖了中国各个时期的各种艺术形式。代表性的东西太多了,比如来自良渚文化的刻有铭文的玉琮。最重要的当然是镇馆之宝“商代青铜象尊”,体形庞大,是全球现存动物形青铜尊的罕见之物,不过遗憾的是它缺失了大象背部的顶盖。

其实,目前中国藏品中来自吉美先生的收藏并没有多少,绝大部分是卢浮宫亚洲艺术部的转赠以及其他艺术机构的并置、赠送。我们也尝试购买,但并不太多。现在文物市场上有很多东西真假难辨,吉美属于国立博物馆,对购买当然会非常谨慎。我们在访问中国的博物馆时,也曾看到与吉美馆藏配对的物件,可惜价格太高。我们也接受过很多私人捐赠,最新入藏的是一件精美的中国鼻烟壶,来自一位日本收藏家。

彩绘三人樽上倒立杂技俑

彩绘三人樽上倒立杂技俑

三联生活周刊:吉美的日常陈列将中国展厅分为“远古中国”、“古典中国”和“佛教中国”三大部分,这条线索有什么学术支持?

玛卡里欧:这是按照考古学的历史顺序来划分的,从新石器时代文化开始。但是为什么要单独地拎出“佛教中国”?因为佛教艺术一直是吉美收藏的核心,从19世纪末开始,吉美就是想要建立一个亚洲宗教艺术博物馆。我们想要继续突出这一特点。

“汉朝,中华帝国的腾飞”展品:石天禄

“汉朝,中华帝国的腾飞”展品:石天禄

三联生活周刊:与卢浮宫的东方收藏相比,吉美的馆藏和研究有什么不一样的方向?

玛卡里欧:我在卢浮宫工作了9年。其实现在卢浮宫没有单独的亚洲艺术收藏部。卢浮宫最早从1932开始收藏亚洲艺术,但“二战”之后,法国希望建立一个国立博物馆来单独存放亚洲艺术,于是卢浮宫把全部藏品转交了吉美。从那时起,他们就停止了这部分收藏,而更偏向于西方艺术、中东艺术。吉美的藏品虽然增加了,但学术研究方向还是宗教艺术史,吉美图书馆内有大量关于东方宗教特别是佛教的珍贵文献。吉美为大学和其他研究机构提供学术资源,这里是巴黎历史上主要的社会学基地。

五牛一鼓铜贮贝器

五牛一鼓铜贮贝器

三联生活周刊:去年9月,你从卢浮宫博物馆的伊斯兰艺术部主任成为吉美博物馆馆长。听说当时吉美正面临经营困境,参观人数下滑。这好像也是全球博物馆的普遍情形。你对博物馆的发展前景有危机感吗?

玛卡里欧:是的,尤其是管理危机。吉美博物馆几乎一度停滞,但我对此并不悲观,我开始更新队伍、开启新的管理方式,并组织公关活动——公共关系对博物馆来说很重要。我很确定一点,那就是对博物馆的发展,人最关键,选择经营者必须十分谨慎。博物馆目前正在考虑开发新功能,比如在顶层开餐厅,那里有面大窗户,视野很好,让人想要停留。我们越来越意识到,现在的观众走进博物馆,会期待很多不一样的服务,比如想要喝一杯咖啡或者去书店买一本书。在巴黎,看展览是人们日常生活中最平常的事,不计其数的展览可以提供选择,所以好博物馆要做到足够“诱人”。

(汉代文物展图片均由中国文物交流中心提供) 考古文物博物馆卢浮宫诱人中国法国足够艺术文化