决定19世纪末殖民命运的人们

作者:贾子建 ( 约瑟夫·张伯伦

)

( 约瑟夫·张伯伦

)

英国

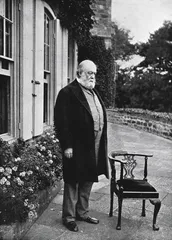

约瑟夫·张伯伦

“假若能力足够,我愿吞并所有的星辰。”约瑟夫·张伯伦曾说,“我们是一个伟大的统治民族,由于我们的优点,我们注定要扩张至全球。”在世界近现代史中,约瑟夫·张伯伦的次子、以“绥靖政策”闻名的首相内维尔·张伯伦更为出名,但是温斯顿·丘吉尔评价约瑟夫·张伯伦是维多利亚晚期英国最富于活力、最耀眼、最具叛逆精神、难以抑制的、无与伦比的政治人物。

约瑟夫·张伯伦是当时英国政坛中的异类,他1836年出生于中产阶级家庭,没有读过大学,靠经营螺丝钉制造企业积累起巨额财富,随即投身政治。1873~1875年,张伯伦在担任伯明翰市市长期间主导了大规模的城市改造和建设工程,由此赢得极高的政治声誉,迅速崛起为英国自由党激进派的领袖人物。他曾先后出任格拉斯顿内阁贸易大臣和内政大臣,但是1886年,张伯伦因为坚决反对《爱尔兰自治法案》而与格拉斯顿决裂,1895年,他加入保守党索尔兹伯里内阁担任殖民大臣。

张伯伦为获取殖民地利益咄咄逼人。19世纪70年代后,英国丧失世界工业霸主地位,欧美各国对英国制成品设置关税壁垒,信奉自由贸易政策的英国处于不利地位。“开拓殖民地是我们解决诸如就业、剩余资本转移、缓和社会紧张关系等诸多社会问题的唯一方法。”张伯伦上任殖民大臣的目标就是“不断开拓新的殖民地,尤其是要增加我们同殖民地的贸易”。1895年,他推动英军与法国争夺苏丹和西非,最终使英国控制自发源地至河口的整个尼罗河流域。他主导了第二次英布战争,英军历时3年、死亡2.1万人,以惨重代价获胜,占领南非成为英国殖民势力范围达到的极限。索尔兹伯里曾评价张伯伦:“他的头脑中只有帝国主义,为此他敢于同世界上任何国家作战。”

( 索尔兹伯里侯爵

)

( 索尔兹伯里侯爵

)

在远东地区,俄国势力在中国东北的扩张让英国最为不安。张伯伦信奉务实外交,第二次英布战争中英国的孤立地位让他主张改变英国长期奉行的“光辉孤立”政策,他多次与德国谈判,致力于在远东建立反俄的地区性同盟,但是德国希望把英国拖入反俄反法的斗争中来,要求建立全面同盟,双方无法谈拢。伴随英、日在战略利益上的一致性,张伯伦改为主张英国与日本结盟,双方一拍即合,1902年正式结盟。

英国

( 谢尔盖·尤里耶维奇·维特

)

( 谢尔盖·尤里耶维奇·维特

)

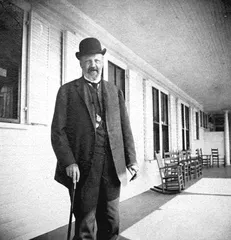

索尔兹伯里侯爵

罗伯特·盖斯科因·塞西尔,第三代索尔兹伯里侯爵,他曾于1878~1880年任迪斯累利政府外交大臣,1885~1886年、1888~1892年、1895~1902年三次担任首相。除两次较短的时间外(1886~1887年,1900~1902年),索尔兹伯里还兼任外交大臣。因此,维多利亚时代最后15年索尔兹伯里掌控着英国对外政策的方向。

( 尼古拉二世

)

( 尼古拉二世

)

索尔兹伯里1830年出生,对植物学和电磁学感兴趣的他建有自己的实验室,年轻时靠为杂志著文评述外交政策来增加收入。1868年他承袭父爵,进入上议院。

索尔兹伯里的外交重点是掠夺殖民地。19世纪70年代起,首相迪斯累利和格拉斯顿都是扩张主义者,海外殖民扩张的浪潮席卷英国政界。索尔兹伯里任期内,英国在亚洲夺取缅甸;在西非征服尼日利亚,占领肯尼亚,进入乌干达;在南非,占领罗得西亚,其首府被命名为索尔兹伯里。

( 陆奥宗光

)

( 陆奥宗光

)

索尔兹伯里长期被与“光辉孤立”的外交政策联系起来,他多次拒绝俾斯麦邀请英国加入德、奥、意三国同盟的建议,甲午战争后也不支持张伯伦与德国在远东结盟的主张。“在尚无实际的必要之前很久即已缔结的同盟条约,后来往往不是真正有效的。”面对19世纪80年代三国同盟和法俄同盟的出现,索尔兹伯里一方面提出英国海军的“两强标准”,巩固英国的海上霸权地位;一方面与意、奥签订《地中海协定》,通过“有限合作”的准同盟关系来缓解与法、俄矛盾造成的压力。

索尔兹伯里是务实的外交家,他默许俄国抢占旅顺,理由是“我现在不能与俄国发生争吵”。当时英、法正为争夺苏丹面临战争风险,占领尼罗河全流域、控制通往印度大陆的航道更有意义。1900年卸任外交大臣职务,他也没有反对继任者兰斯多恩签署《英日同盟》。英国经济和综合实力的相对下降使其在世界范围内面临挑战,索尔兹伯里对传统外交政策的调整使英国已经逐渐适应变化的世界地位。

( 威廉二世

)

( 威廉二世

)

俄国

谢尔盖·尤里耶维奇·维特

谢尔盖·尤里耶维奇·维特是19世纪末20世纪初俄罗斯帝国重要的国务活动家,1892至1903年担任财政大臣,却是俄国远东外交策略的主要推行者。

维特出身波罗的海地区的贵族家庭,少年时期受过良好的家庭教育,青年时期父亲投资失败、家道中落。维特最初的理想是成为数学教授,但做学术在当时不符合贵族的身份。在舅舅的建议下,维特进入敖德萨政府的铁路机关工作,他的才华也在铁路管理方面得以展现。因为“生性耿直”,维特得到亚历山大三世的赏识,由西南铁路公司经理提拔为铁路事务局局长。1892年,他被任命为交通大臣,6个月后被任命为财政大臣。

克里米亚战争和俄土战争的失败标志着俄国向西方和南方扩张受阻,不得不将战略重心投向东方。但是19世纪末俄国工业基础薄弱、发展相对缓慢,在远东贸易竞争中缺乏优势。1892年维特向沙皇建言修建西伯利亚大铁路。他的主张建立在多年铁路管理经验和对俄国经济深刻认识的基础上,维特希望以便捷的交通大动脉确立俄国在远东的战略地位,与欧洲国家争夺东亚市场的贸易份额,并可享有东亚和欧洲贸易中间商的好处。在他的构想中,西伯利亚铁路将取代苏伊士运河成为沟通欧亚贸易最便捷的通道。

维特也是《中俄密约》的具体实施者,他主张俄国应该维护中国的现状和“领土完整”,因为在西伯利亚大铁路尚未建成、俄国远东实力不足的情况下,瓜分中国危机的提前到来对俄国不合时宜,而特殊的同盟关系可以帮助俄国确立在中国的经济优势地位。甲午战争中,维特主导了三国干涉还辽,他不惜使用武力要把日本逐出亚洲大陆,维特清楚地知道日本发动甲午战争是对俄国修建西伯利亚大铁路的反应。“日本应该满足于俄国不能越过的边界,这就是海。”但是维特的远东策略并没有得以坚定执行,沙皇难耐军事扩张的欲望,强租大连和旅顺。“这个致命的决定将会招来灾难性的后果。”在维特看来,这正是义和团运动和日俄战争爆发的直接导火索。

俄国

尼古拉二世

末代沙皇尼古拉二世对远东的关注超过了以往历代沙皇,他还是唯一到过亚洲的俄国皇帝。1902年尼古拉二世在与威廉二世会晤时表示对东亚特别感兴趣,并把在这一地区扩张和巩固俄国势力作为自己统治的任务。

19世纪后半期,俄国在克里米亚战争和俄土战争中失利后,尼古拉二世的父亲亚历山大三世将扩张重点转向远东。同时,俄国鼓吹“东进”的“东方派”思潮甚嚣尘上,他们认为俄国的未来在亚洲。除了计划修建西伯利亚铁路,亚历山大三世的另一重要举措就是在1890年派还是皇储的尼古拉二世去远东旅行,陪同者中还有“东方派”人士马赫脱姆斯基亲王。

尼古拉二世经希腊、埃及、印度,最终抵达中国和日本,这次远东之行深刻影响了他对远东地位的认识。离开日本后,尼古拉二世参加了西伯利亚铁路的开工典礼,并担任西伯利亚铁路委员会主席,继位后仍保留这个职务。只要是俄国的远东事务,事无巨细他都要亲自参与意见。1900年俄国派兵强占中国东北,尼古拉二世亲任俄军总司令。1903年,他下令成立远东事务特别委员会,亲自任主席。

明治维新后,日本国力增强,面对俄国在远东的咄咄逼人,日本国民也出现了仇俄情绪。1891年访问日本期间,尼古拉二世被警察津田三藏刺杀未遂,头部受伤,终身留有伤疤。日俄战争爆发后,西方媒体将遇刺事件解读为尼古拉二世宣战的心理动因。甲午战争中,日俄在远东的矛盾已经公开化,但尼古拉二世对日本的恶感是确实存在的。他多次在大臣面前嘲笑天皇是“很奇怪及不愉快的人物”,讥讽日本人是“黄色的猕猴”,微不足道和令人反感。但是最终,他称霸远东的计划以日俄战争中俄国太平洋舰队在对马海峡的灰飞烟灭而彻底破产。

日本

陆奥宗光

“大和民族者,应抛弃日本之日本主义,取世界之日本主义。即以达到同列强对等地位为目标,建立日本的外交方针。”陆奥宗光毫不讳言他的外交使命就是帮助日本跻身列强行列,他被尊为日本外交之父。

陆奥宗光出生于和歌山藩士家庭,幼年因父母受到没籍处分,一家过着颠沛流离的生活。他后来投身尊王攘夷运动,受到坂本龙马、伊藤博文的赏识。明治政府成立后,陆奥宗光仕途多舛,因同情西乡隆盛而入狱5年。1884年,特赦出狱的他赴欧美游历,把边沁的功利主义翻译成日文。回国后陆奥宗光依靠伊藤博文进入外务省。1892年,伊藤博文第二次组阁,陆奥宗光受邀担任外务大臣,进入事业的巅峰。

甲午战争期间,陆奥宗光善于利用远东英俄对峙的现实来拉拢英国,这种“傍强”外交路线被认为是“陆奥外交”的精髓。19世纪末日本国内矛盾尖锐,为转移朝野视线,明治政府确立对外发动侵略战争的方针。“既不能发动无故之战争,唯一之指望只有修改条约。”陆奥宗光利用英国想让日本成为防俄前哨的心理,首先与英国谈判,1894年实现成功改约。改约成功也使陆奥排除了发动侵华战争会引起英国干涉的担心。

陆奥宗光在甲午战争中起着关键性作用。朝鲜东学党起义后,他多次电训日本驻朝公使大鸟圭介挑起战端:“促成中日冲突,实为当前急务。为实行此事,可以采取任何手段。”而在应对“高升号”事件和旅顺大屠杀的外交危机中,陆奥宗光相当“狡狯”。他炮制假的沉船调查报告、否认日军在旅顺的暴行,并深谙舆论宣传之道,通过贿买一些权威人士和英国媒体为日本说话、发布对日本有利的新闻,使得舆论风向转而有利于日本。陆奥宗光通过甲午战争中的外交努力实现了改变日本世界地位的目标。“在千钧一发之际,挽救危机,保持国安民利之途。”这是陆奥宗光对甲午战争中自己作为的评价。

德国

威廉二世

威廉二世是德意志帝国的末代君主,他也是英国维多利亚女王的外孙。因为出生缺陷导致他左臂萎缩。为了弥补生理缺陷,威廉二世自幼接受严格的军事训练,也使得他内心自卑且神经质。父亲腓特烈三世曾说:“鉴于我儿子的不成熟,又具有傲慢自负、自高自大的倾向,我不得不认为,在这个阶段让他接管外交政策问题,实在是危险之事。”

威廉二世继位后就积极推行“世界政策”,要借助殖民扩张为德国寻找“一个太阳下的位置”。德国在19世纪末才进入帝国主义阶段,世界版图已被老牌殖民帝国瓜分殆尽。俾斯麦在1890年被威廉二世罢黜后,德俄条约破裂,俄法结盟;世界范围内,由于德国的全球扩张,英德矛盾日趋紧张。日军攻陷旅顺口后,威廉二世秘密召见日本公使,声称:“朕为日本国的利益而坚决反对武力干涉。”威廉二世最早抛出“黄祸论”,他还亲自画了“黄祸图”送给沙皇,并警告尼古拉二世要警惕日本崛起给欧洲带来的威胁。德国挑动俄国着眼于远东,既可以缓和欧洲局势,又可以挑拨俄国与日本背后英国的关系。

德国由观望到干涉都是为了适时分得最大利益,即“我们也需要在亚洲有个据点”。甲午战争爆发后,威廉二世指示就夺取台湾问题与日本秘密交涉。1895年4月,日本披露了议和条件。德国担心此举会引发列强瓜分中国,而将自己排除在外,也为了把俄国的注意力引向东亚并离间俄法关系,便于1895年4月23日跟俄、法两国一起向日本施加压力,迫使日本放弃侵占辽东半岛。

德国的干涉并没有从清政府那里得到满意的报偿,在西方列强竞相对中国提出要求时,殖民传统相对较弱的德国担心捞不到自己的一份。1897年11月,德国神父在山东被杀,威廉二世相当兴奋:“华人终究给了我们一个期待已久的理由和事件,我决定立即动手。”11月13日,德国远东舰队闯进胶州湾,次日夺占了青岛。义和团运动爆发、德国驻华公使克林德被杀,威廉二世派出2万人的远征军,构成“一战”前最大规模的海上军事行动,这既是威廉二世借机显示德国威权,同时也是为了巩固和扩大在华势力范围。 陆奥宗光尼古拉二世决定人们殖民殖民扩张世纪末威廉二世远东命运19