对仿拟再仿拟,从而抵达真实

作者:石鸣 1924年默片《珠峰史诗》剧照

1924年默片《珠峰史诗》剧照

西蒙·特纳(Simon Turner)今年满60岁了,人们却常常忘记这一点,总觉得他还是当年给英国先锋电影大师德里克·贾曼的最后作品《蓝》配乐的那个小伙子。今年正好也是德里克·贾曼逝世20周年,而特纳凭借给1924年的默片《珠峰史诗》(The Epic of Everest)的配乐,战胜同被提名的《地心引力》和《飞利浦船长》,拿到2014年度英国Ivor Novello奖的最佳电影原创配乐,这个旨在推举大不列颠音乐人才的奖项已经是目前世界上音乐界为数不多的不受唱片公司影响、纯粹由音乐创作圈内部评定的奖项之一。而《珠峰史诗》由于讲述了80年前一支英国远征队试图进行人类首次征服珠峰的壮举,英国电影协会(British Film Institute,简称BFI)对其的修复计划被视作英国文化符号的一次复兴。2013年完成修复在伦敦首映之后,陆续开始在全世界各地巡演,6月9日,《珠峰史诗》在上海国际电影节上进行了亚洲首映。

让人好奇的是,这样一部“主旋律影片”,加上BFI的主流身份,为何会找西蒙·特纳这样一个以反叛、小众、非主流著称的音乐家来做配乐?查看特纳的履历,用“有意思”一词来形容他的经历简直是低估:他在上世纪七八十年代的摇滚、朋克、哥特浪潮中翻滚着度过了青年时代,童星出身,做过很长时间的电影和电视演员,搞过独立乐队,并以异装癖的身份出了好几张唱片,直到现在还是著名独立厂牌MUTE旗下的签约音乐家。当然,他最显眼的身份还是德里克·贾曼的“御用配乐师”,而贾曼的电影作品直到现在还被标签为“先锋”,而《蓝》在许多人看来根本就不能算是电影,毋宁说是一件当代艺术装置。

然而,正是由于特纳与贾曼的合作引起了BFI的注意,从他为贾曼第一次做电影(《卡拉瓦乔》,1986)配乐开始,特纳就已经认识了BFI的工作人员。事实上,《珠峰史诗》并不是BFI第一次委约特纳做配乐,不如说更像是2010年他为BFI修复的另一部默片《冰川的沉默》做配乐大受好评之后的续约。在这两部默片之前,他还为BFI修复的另一部有声故事片做过配乐。“大概是15年前的事了,那部片子叫作《爱之歌》(Un Chant D'Amour),是小说家让·热内一生中导演过的唯一一部电影,故事设定在法国的一个监狱,情色色彩很重,同性恋题材。”特纳说,“这真是有点反讽意味。”他为德里克·贾曼配乐10年,后者是上世纪八九十年代在英国呼吁同性恋平权的斗士,其主张却一直不得主流社会接纳,而特纳为主流机构服务的第一部影片却是一部同性恋影片。

委约特纳做配乐的是BFI的内容总监简·盖尔斯(Jane Giles)。她对特纳的配乐风格印象深刻:“非常擅用电子元素,具有想象力的音效,风格自然。”即使是《爱之歌》这样的爱情故事片,特纳的配乐也和好莱坞的趣味大相径庭,他没有致力于谱写优美动人的旋律,甚至是尽力避免流于表面感伤的“情绪化”,不拘于使用传统的乐器和音符,而是混入了大量的自然音响,运用电子合成设备制造出一种人工化的极简节奏。“可以说,当《冰川的沉默》和《珠峰史诗》需要配乐时,我们一下子就想到了特纳。”简·盖尔斯说,“BFI以前修复的多是故事片,配乐方面采用钢琴、乐队或者管弦乐团就可以,但是这两部默片是非剧情片,无论哪种现成的乐器,都无法表现出片中大自然、蛮荒未知之地的超越性和永恒感。我们需要一种能够把影片隐含的精神内核带出来的音乐。另外,这两部片子的拍摄手法也和如今类型化的自然地理纪录片不同,镜头既没有如今的高科技手段可资使用,也不为展现最大程度的视觉奇观,因此配乐不能有场景化的模式感,我们想追求一种诡异、古怪、陌生化的效果,从而充分体现90年前的历史镜头中蕴含的未来感。”

当然,第三个原因是特纳的知名度在影片营销过程中可能发挥的作用。一部90年前的默片,长达80分钟,大部分镜头静止,勉强可提炼出主要人物和事件,但叙述总体上极其发散,缺乏必要的悬念和矛盾冲突,镜头语言在叙述逻辑上存在着天然缺陷。在这一点上,《冰川的沉默》比《珠峰史诗》更甚。总体来看,这部片子讲述了斯科特船长进行人类首次抵达南极极点的远征、却被挪威人抢先,归途中不幸全军覆没的故事,拍摄者赫伯特·庞廷(Herbert Ponting)在随队拍下那些镜头之初,并未考虑过将来要将之剪辑成一部故事片的需要,拍完之后,10年之内都从未想过要把它们做成一部电影。最重要的是,斯科特一行最后800英里的征途,庞廷并未随行,大量信息来源于后人在斯科特牺牲的小屋中发现的照片和日记,因此,影片最高潮的段落,主要来自想象和拼接。这样的片子,如何吸引观众进影院观看?“配乐在推销这样一部充满了大量冰雪、企鹅、海豹却没有什么具体情节冲突的影片时,发挥了非常关键的作用。”简·盖尔斯承认,“特纳能够从镜头上借用的现成的戏剧性非常少,因此其音乐的实验元素变得适得其所,因为这种音乐擅长的就是从日常波澜不惊的表面之下,挖掘出生活内在的戏剧性和幽默感。”

给默片配乐对于特纳来讲并不陌生。众所周知,他和德里克·贾曼合作的第一部电影是《卡拉瓦乔》,但是在《卡拉瓦乔》之前,他已经以朋友的身份,以内部小圈子游戏一样的方式,为贾曼拍的许多超8毫米镜头片段配乐,这些镜头采用家庭手持摄像机拍摄,没有录音,也可以看作一种默片。“我配过一部片子叫作《斯隆广场:一个人自己的房间》(Sloane Square: A Room of One's Own),讲的是德里克在斯隆广场的公寓里度过的最后几天。应德里克的要求,我在一个四声道的录音机上做了配乐,那还是卡带时代。从一开始,我就对把音乐旋律和自然声响进行音效拼贴非常感兴趣。”特纳回忆道,“这种兴趣并不止于默片,对有些人来说,默片是他们做配乐的有意选择。对我而言却是一种际遇而已。”

德里克·贾曼奠定了这段际遇得以继续生长的基础,在与贾曼合作之后,特纳确定了自己毕生最重要的一个身份:录音师。他大量地收集自然音响,建立自己的声音材料库。“我曾经是一个录音狂人,走到哪里录到哪里,朋友都彼此警告,说西蒙又来了,小心被他录音!”特纳笑道,“如今我录得比以前少了,但是还是保持这一习惯,我在海外旅行的时候录音更多,因为我感觉我对伦敦、英格兰的声音实在太熟悉了。”

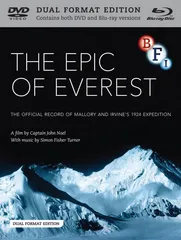

电影《珠峰史诗》海报

电影《珠峰史诗》海报

在柏林墙旁边的一条金属长凳上,特纳发现用拳头敲击凳子发出的声音具有一种特别的质感,“能够听到锈斑在长凳内部振动”,他录了下来。3年之后,这一声音被用在《冰川的沉默》中南极冰川首次浮现在1910年这支远征队眼前的时候,特纳觉得,金属长凳上的铁锈和这一场景的语境特别相符,就好像后来斯科特遗留下来的小屋中所有东西都在不住地锈坏的感觉类似。《冰川的沉默》结尾处的那场致命暴风雪的配乐,特纳使用了他在京都听完一场音乐会后录下的丝质舞台幕布摩擦的声音。“那应该是一块安全幕布,我马上知道我应该录音,当时我手头有一个索尼的卡带录音机,于是我就简单地让机器的麦克风一侧划过幕布表面,后期再输入电脑进行处理。”

尽管《冰川的沉默》的配乐起点,是一段在斯科特小屋现场录制的空白音响,片中还尽可能地使用了当年的遗物和资料来还原历史声音——远征船上的铃铛、斯科特随身携带过的《蝴蝶夫人》的唱片、1910年在斯科特葬礼上吟唱的赞美歌,等等,然而,《冰川的沉默》中大量的配乐并非是自然现实的直接反映:片子一开头的冻原荒漠,冰冻的声音其实是特纳在自家厨房用锯琴拉出的音响。远征队跨越南太平洋时,特纳用在大西洋一个码头上录制的硬币掉进水里的声音来模拟海洋。而片中长达22分钟的南极企鹅段落,配的是电子仓鼠玩具发出的声音。“我配乐的过程,其实和庞廷后来剪辑这部电影的方式非常相似,把纪录和想象进行拼贴,既是事实,也是虚构,整体而言是真实的历史,但是建构的过程却应用了大量虚构的细节和想象,我直到后来才意识到自己与庞廷在方法上的高度重合。”特纳说。

西蒙·特纳

西蒙·特纳

一贯擅长拟音的特纳,将这一方法总结为“伪拟音”(Fake Foley)。这是个有趣的说法,拟音本身就是一种虚假,而“伪拟音”通过“对仿拟进行再仿拟”,实现了虚假的叠加。“你以为你听到的就是你看到的,实际上并不是。”特纳笑道,“伪拟音就好像手枪扳机,扣动一下,你的大脑便受到了冲击,认为所闻即现实。然而这就是我们的配乐意图,不是要去再现现实,而是再创现实,是假的,但给人的感觉比真实还要真实。”

《珠峰史诗》中,特纳进一步把“伪拟音”的手法应用得淋漓尽致,他甚至有意摒弃了《冰川的沉默》中起步于历史记录的做法。“其实我能够很容易地得到许多历史遗物,导演的女儿至今仍保留着她父亲当年拍摄这部片子时穿到珠峰上去的靴子,我还去了国家地理协会博物馆,那里有不少陈列品,都是当年远征队使用过的物品。我花了3个月,摆脱上一次创作留下来的惯性,决定完全重新开始,不再致力于还原真实性,相反,忘掉现实,这是一个很大的决定,不去做某些事情。”特纳说。

《珠峰史诗》剧照

《珠峰史诗》剧照

有意思的一个插曲是,在给《珠峰史诗》配乐时,特纳曾应BFI的要求,提供给对方一段5分钟的概念样片,在各种人工仿拟制造的声音中,特纳录制了一段真实的呼吸声,呼吸的人是著名女演员蒂尔达·斯旺顿。“因为我配乐的一个最开始的想法就是,登山的人会缺氧,因此需要大力呼吸。然而,BFI的人听过之后,说很好,除了那段呼吸声,他们要求去掉这段声音。”也就是说,用真实的方式反映真实,结果其真实性反而被否定了。最终,特纳使用小号中残留的口水在吹奏时发出的声音,来模拟了呼吸声的概念。

“我最不想做的,就是把《珠峰史诗》配成旅游地理片或者瑜伽音乐片,而我自己像是个去尼泊尔民间采风回来把民谣素材得意地展现给世人的编曲者。我们得记住,这部片子最初在1924年公映时,是引起了相当大的争议的,里面帝国主义、殖民主义、西方中心主义等等议题,甚至引起了外交风波。直到今天,作为英国人,我们仍需审慎面对这一现实。”特纳说。

从题材上看,《冰川的沉默》和《珠峰史诗》具有内在的一致性:都是人类史无前例地对大自然的挑战,均以失败而告终,都反映了上个世纪头20年西方帝国扩张时代的英雄主义倾向。并且,两次探险都采用了相同的技术装备,当然,攀登珠峰时,因为时间上晚14年,各种方面的设备都变得更加先进。然而,与斯科特船长确定无疑的失败不同,攀登珠峰的登山者埃尔文和马洛里到底有没有成功登顶,直到现在还是一个谜。“毕竟,他们最后被目击时离顶峰只差200米,然后一阵云雾过来,什么都看不见了,云雾散开之后,他们就失去了踪迹。”特纳说,“我宁愿相信,他们其实已经登上了顶峰,在归途上遇难。”

片尾的字幕卡上写道:“科学和理性最终在大自然面前不得不承认自己的有限性。”不知道1924年的观众看到这一宣判会是什么感觉?“有趣的是,在两次探险之间,第一次世界大战发生了。原来,战争正是人类这种愚蠢和勇气的来源。我与研究这段历史的一位作家聊过天,他向我解释了为什么当时这些人要去做这些事情,要去登全世界最高的山,传说西藏宗教里被神保护的山,因为他们已经见识过地狱的景象。站在山脚下仰望神山的感觉与面对一排排开火的机关枪完全无法相比。勇敢到底意味着什么,这也许就是这部影片最核心的问题。因此,我为《珠峰史诗》的结尾配乐与《冰川的沉默》迥然不同,《冰川的沉默》的片尾是一种悲哀、沉重的哀悼感,而《珠峰史诗》在登山者倏忽失踪、高潮戛然而止之后,几乎是以一种狂欢的方式收束。”特纳说。 从而抵达仿拟真实卡拉瓦乔传记电影电影剧情片