小镇上的大博物馆

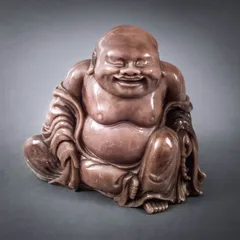

作者:李晶晶 ( 清 乾隆/嘉庆(18世纪晚期) 石质弥勒佛像

)

( 清 乾隆/嘉庆(18世纪晚期) 石质弥勒佛像

)

塞勒姆小镇

塞勒姆是美国马塞诸塞州的一个小镇,人口不过4万多,距离波士顿24公里,坐火车大约半小时的车程。小镇虽小,却极富传奇。1620年9月6日,著名的“五月花号”轮船从英格兰的普利茅斯出发,搭载着清教徒前往位于美洲新大陆的马萨诸塞普利茅斯殖民地。1626年作为港口的塞勒姆城初建,此后这里成为北美对外贸易,尤其是与中国进行贸易的一处重要港口。

塞勒姆小镇至今保存着大量17~19世纪的历史建筑物,颇有欧洲风情。小镇中心有一座显眼的米白色现代建筑,这是西方历史最悠久,也是当今美国最具活力、最富创意的博物馆之一——迪美博物馆(Peabody Essex Museum),它创建于1799年,已有215年的历史。博物馆与小镇的发展一脉相承。

1783年9月3日,美英签订《巴黎和约》,北美13个州脱离英国,正式成为独立的国家。这个新诞生的国家在欢庆胜利的同时,又不能不面对国内的经济困境。1784年美国独立的第二年,美国商人迫不及待地开辟中美航路,寻找对外贸易出路以解决经济上的困境。同年2月22日,“中国皇后号”商船驶向中国,成为中美贸易远航的第一艘商船。船上一行43人,载着人参473担、毛皮2600张、羽纱1270匹、胡椒26担、铅476担、棉花300多担。8月底抵达中国广州黄埔港。当第一批美国商人来到广州口岸时,他们看到帆船如林,古黄埔港一片繁荣的景象。

1785年5月15日,满载中国货物,其中包括红茶2460担、绿茶562担、瓷器962担和大量丝织品、象牙扇、梳妆盒、手工艺品的“中国皇后号”回到纽约。投资12万美元购得的中国货品,当即销售一空,利润高达3万多美元。参加首次与中国直接贸易的人都获得巨大利益。首航的成功把美国商人的视野吸引到东方,对华贸易逐渐成为美国对外贸易的重要内容,连只可乘5人的帆船都跃跃欲试想到中国装茶。美国历史上出现了第一次“中国热”。

( 清 乾隆 鲤鱼汤碗一对

)

( 清 乾隆 鲤鱼汤碗一对

)

在《中国皇后号》一书中有这样的记载:1784年12月28日,“中国皇后号”自广州返航,于1785年3月9日下锚泊在开普敦,逗留了5天,约翰·格林船长在那里遇到了另一艘美国商船,来自塞勒姆的“大土耳其号”。“大土耳其号”的船长莫格索尔回到塞勒姆后,对船主德比详细讲述了从格林船长那里打听到的“中国皇后号”的开拓性成就,引起了德比的极大兴趣,18个月后,当格林船长带领“中国皇后号”第二次到达广州时,他在黄埔古港再次遇到了“大土耳其号”。可以说,莫格索尔那次在开普敦与格林船长相遇中搜集到的信息很大程度上促使塞勒姆的商人参与了后来的对华贸易。

在独立战争期间,塞勒姆镇是158艘武装民船的庇护港口。塞勒姆的武装民船俘虏了444艘敌船,超过了殖民者在与英国的第一次战争中所俘敌船总数的一半。塞勒姆的商人通过这种海战开发出了大大超过战后海滨贸易所需的船运能力。塞勒姆的船主们手中有了操纵自如的强大船队。在中美贸易中,塞勒姆的商船占到了绝大多数。在塞勒姆的鼎盛时期,海员与船主统治着这座城市。他们是这里的大人物,塑造着该城的工业和风貌。在塞勒姆的市议会中,总是有一些退休的海船船长,该市一度选举了一位海船的退休船长出任市长。这些人把甲板上带咸味的空气带进了议会的会议厅。

( 1871年约翰·汤姆森拍摄的福州金山寺

)

( 1871年约翰·汤姆森拍摄的福州金山寺

)

塞勒姆的码头上总是高高地堆积着来自东方的货物,有印度的香料和棉布,有中国的茶叶与丝绸。塞勒姆的商人们谈起合恩角(位于智利最南端),好像它近在咫尺;他们还能讲述马达加斯加与黄金海岸的奇异故事。哈里艾特·马提诺说,当时在塞勒姆的任何一个人,都会给你讲一段广州人的轶事,或者给你描述一下社会群岛与夏威夷岛的景色。

由远航的船长们成立的东印度海洋协会(East India Marine Society)于1799年建立了一个旨在陈列“自然与人造奇观”的博物馆,这便是迪美博物馆的前身。除了市民教育之外,这些来自南海和亚洲的物品也向公众展示了航海者们四海行走的经历。1804年,东印度海洋协会将其博物馆的规模扩大,并延请米切乐·弗勒斯·科恩(Michele Felice Cornè,约1752~1845)在三块壁炉遮板上绘制了反映南美、非洲和亚洲等地风景与人物的景象。其中一个是南非的好望角,一个是南美的合恩角,另外一块绘制的则是中国广东工厂的情景。前两幅情景似乎在暗示只有“航行到好望角或合恩角如此远途的人”才有资格成为东印度海洋协会的成员,而另一幅对中国情景的反映,则说明了他们对世界的周游以及美国作为独立的贸易国家的巨大成功。海员们通过建立博物馆的形式,将关于世界的知识转化成了视觉形式传达给这个地区的人们。

( 迪美博物馆藏品:李致祥像(关作霖,约1805年)

)

( 迪美博物馆藏品:李致祥像(关作霖,约1805年)

)

迪美博物馆中国与东亚艺术部策展人王伊悠博士介绍:迪美博物馆收藏有来自世界各地的180万余件艺术品、文物和标本,在北美洲博物馆中排名第三。这些藏品从未在中国展出过。这里珍藏了世界数量最大的中国19世纪老照片收藏,近1万幅。还有世界上最大、最全面的中国外销艺术品收藏,瓷器8000件、绘画近6000件、金银铜器1200件,以及大量漆器和家具。

迪美博物馆

( 宫廷画师作乾隆孝贤纯皇后像(19世纪)

)

( 宫廷画师作乾隆孝贤纯皇后像(19世纪)

)

在迪美博物馆参观,会发现曾经的航海家和贸易家带回来的物品带有强烈的地方色彩,它们集中体现了航海时代东西方贸易往来的物质成果,特别是17~19世纪中国、日本、印度等地为欧洲市场生产的出口产品,最为全面丰富。

在中国的物品上常能发现对中国广东情景的反映。有一幅约作于1805年的清代中国人物肖像画,画中人物是林则徐广东禁烟的得力助手李致祥,画家是活跃于18世纪末19世纪初专事油画的广东画家史贝霖(Spoilum)。史贝霖应该是迄今所知中国最早的一位画油画的画家。有关他的文献资料表明,他一开始是在玻璃上绘制油画肖像而崭露头角。现存最早的一幅玻璃肖像画上是用英文写的标签,署名“史贝霖于1774年10月画于中国广州”。由此推断他的艺术生涯可以上溯到18世纪60年代晚期。

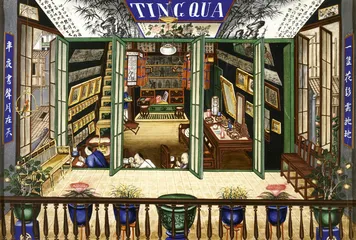

( 《庭呱的画室和店铺》(关联昌,约1855年) )

( 《庭呱的画室和店铺》(关联昌,约1855年) )

清代广州西画之所以能异军崛起,在很大程度上取决于这样一批出色的肖像画家的本领。史贝霖的肖像画赢得了西方顾客的青睐。约翰·米雷斯(John Meares)在他1791年出版的《1788至1789年从中国到美国西北海岸航行记》中这样写道:“史贝霖是一位优秀的中国画家,或许是这个庞大帝国这一领域上仅有的一个。”因此,18世纪70年代至90年代,许多由中国人绘制的各种西洋画,大都归在史贝霖的名下或称为“史贝霖画风”。

19世纪30年代至60年代,是广州外销画的鼎盛时期。在这一时期中,出现了一群杰出的中国早期油画家。他们留下了一大批有相当水平的画作,而他们原来真实的中文姓名,大多没有留传下来,后人所知道的只是他们制作外销画时的英文名字。这些英文名字又大多以Qua(呱)传世。人们根据其英文名字的音译,把他们称为新呱、林呱、庭呱、煌呱等等。“呱”是“官”字的近音,这是当时的外商,特别是广东十三行内的洋人称呼中国外销画家的习惯,主要是为了方便他们的记忆及称呼。而这个“呱”,亦随着外销画的流行而发展为画店、作坊的名称。

( 迪美博物馆中庭

)

( 迪美博物馆中庭

)

当时广州绘制外销画的一位名家关联昌被称为“庭呱”,西方以及香港有关的研究者认为,他可能是史贝霖的儿子。迪美博物馆现存一张关联昌约1855年所作的纸本水粉外销画。

《庭呱的画室和店铺》这幅画,画面用色鲜艳,详细描绘了当时画匠工作的场景和画室的陈设。在迪美博物馆的藏品中既有产自中国又供当时中国社会消费的艺术品,也有产自中国,结合西洋主题和技术,用以满足欧美市场的外销品。于是在上世纪70年代,时任迪美博物馆策展人克罗斯比·福布斯(H.A.Crosby Forbes)提出将这些外销品命名为“亚洲出口艺术”,这样一个新的分类法也开创了一个全新的研究方法。在西方观众的眼中,这些物品是通往东方文化的另类窗口。迪美博物馆现任总策展人何琳达(Lynda Hartigan)说:正是这样的一种结合造就了西方人眼中的中国,这种结合也是迪美能够提供给观众和研究者的独特视角。

( (图3)象牙及紫檀木两用桌及梳妆台

18世纪中期 广州制作

博物馆1985年购买

广东牙雕又称南派牙雕,制作着重于雕工,并讲究牙料的漂白和色彩装饰,作品多以玉质莹润、精镂细刻见长,玲珑精巧、华丽美观。按工艺技法,广州牙雕有雕刻、镶嵌、编织三大类。雕刻多采用阴刻、隐起、起突、镂雕,最擅镂雕,主要与广州独特的气候条件有着密不可分的联系。广州气候温暖湿润,象牙不易脆裂,宜于制作钻镂、透雕的作品,再加上原先的工艺水平,镂雕逐渐成为广州牙雕工艺最具特色的技艺。 )

( (图3)象牙及紫檀木两用桌及梳妆台

18世纪中期 广州制作

博物馆1985年购买

广东牙雕又称南派牙雕,制作着重于雕工,并讲究牙料的漂白和色彩装饰,作品多以玉质莹润、精镂细刻见长,玲珑精巧、华丽美观。按工艺技法,广州牙雕有雕刻、镶嵌、编织三大类。雕刻多采用阴刻、隐起、起突、镂雕,最擅镂雕,主要与广州独特的气候条件有着密不可分的联系。广州气候温暖湿润,象牙不易脆裂,宜于制作钻镂、透雕的作品,再加上原先的工艺水平,镂雕逐渐成为广州牙雕工艺最具特色的技艺。 )

迪美博物馆的藏品除了早期的建立者从海外带回外,后续的馆藏一部分来自收藏家的捐赠,一部分是私人或机构捐赠资金后,由博物馆根据自身需要购买的。王伊悠很高兴地告诉我,不久前查阅馆藏档案,发现了第一件入藏的中国艺术品,一件清代的石质弥勒佛像,这是1800年威廉·沃德向东印度海洋协会捐赠的。在这里“捐赠”逐渐成为人们的一种习惯。

在博物馆内有一个特别展厅,展示着科普兰夫人(Lammot Dupont Copeland)的外销瓷收藏,这也是对收藏家的致敬。在70年代的时候,时任迪美博物馆馆长的彼得·费奇科(Peter Fetchko)看到了一篇科普兰夫人关于外销瓷的文章,这篇文章让大家对外销瓷领域有了新的认识。不久后,有幸第一次见到了科普兰夫人,并参观了她的私人收藏。

( (图2)黄色缎绣彩云金龙纹吉服

苏州和北京

清 乾隆年间,1736~1795年

缎面上绣丝线和金线

沃德·I.格雷格博士及其夫人1979年捐赠

清代吉服褂,样式与龙褂相同,为圆领、对襟、左右开气、袖口平直的长袍。根据人物的身份不同,所绣图案不同。 )

( (图2)黄色缎绣彩云金龙纹吉服

苏州和北京

清 乾隆年间,1736~1795年

缎面上绣丝线和金线

沃德·I.格雷格博士及其夫人1979年捐赠

清代吉服褂,样式与龙褂相同,为圆领、对襟、左右开气、袖口平直的长袍。根据人物的身份不同,所绣图案不同。 )

科普兰夫人的收藏缘起于一对粉彩大象,这是她的外祖母在1858年收到的结婚礼物,之后科普兰夫人从外祖母那儿继承下来。1937年她开始了外销瓷收藏,随着藏品的不断买进,科普兰夫妇希望有地方能陈列他们的收藏品,并进行永久的保存。夫妇俩最初想捐赠给中国贸易博物馆,然而不幸的是,1983年科普兰先生去世,贸易博物馆也被迪美合并。恰巧,迪美有专门的亚洲艺术展厅,于是科普兰夫人将藏品捐赠给迪美博物馆,并一直展览至今。

科普兰夫人收藏的外销瓷非常罕见精美,它们主要是在17~18世纪末期制造的,以人物和动物为主,这些都有非常重要的历史意义,除了跨文化的影响外,当时世界正转变为全球贸易的格局,是特殊的时期。这些人物及动物的制作,可以看到当时亚欧两地的宗教、装饰以及用途的不同。

( (图1)美国作家霍桑像,1840年

查尔斯·奥斯古德(美国马萨诸塞州塞勒姆,1809~1890年)

布面油画

理查德·C.曼宁捐赠

纳撒尼尔·霍桑,19世纪前半期美国最伟大的小说家,其代表作品有:短篇小说集《古宅青苔》、《重讲一遍的故事》等,长篇小说《红字》、《带七个尖顶的阁楼》、《福谷传奇》、《玉石人像》等。霍桑出生于美国马萨诸塞州塞勒姆镇。他的祖辈为著名的1692年塞勒姆驱巫案的三名法官之一。

)

( (图1)美国作家霍桑像,1840年

查尔斯·奥斯古德(美国马萨诸塞州塞勒姆,1809~1890年)

布面油画

理查德·C.曼宁捐赠

纳撒尼尔·霍桑,19世纪前半期美国最伟大的小说家,其代表作品有:短篇小说集《古宅青苔》、《重讲一遍的故事》等,长篇小说《红字》、《带七个尖顶的阁楼》、《福谷传奇》、《玉石人像》等。霍桑出生于美国马萨诸塞州塞勒姆镇。他的祖辈为著名的1692年塞勒姆驱巫案的三名法官之一。

)

出口的瓷器,大部分由景德镇制作,18世纪末到19世纪初开始在景德镇生产,广东上彩。事实上,瓷器在货仓里的比例很小,大概只有6%,与茶叶比较,茶叶大概占到72%。17~18世纪运输记录上对瓷器的描述非常模糊,只有运输瓷器的数量,对于瓷器的预定,只用吨数计量,货品的名字用分类的方式标注,比如“普通”,“有用”,“便宜”,普通餐具占主导地位,不管什么公司预定都以此做记录。1699年有一个货仓包括24.2万件瓷器,其中3200件有镀金。运往丹麦的三条货船上,有52.5万件瓷器,大部分是盘子和杯子。贸易公司认为做这些瓷器是不赚钱的,利润少得可怜。1779年1月21日有一封信写给东印度公司,表明欧洲的瓷器已经能做到很好的质量,不要再采购中国的瓷器,并开始征收高额税费。1791年12月7日下令不准再进口中国瓷器。

但是中国生产的高档艺术品的交易仍然占有重要的位置,东印度公司高层、运输公司的长官和员工会进行私下交易。人物瓷只占很小的部分,私下交易买卖都是成套的带有家族徽章或特别设计的茶具、餐具,以及出口的家具,银质品、壁纸、纺织品。1634年和1645年颁布两条法令,到1681年再次颁布法令,防止走私。在英国,私下交易的物品如果进行二次交易,必须在拍卖中出售,这样东印度公司就可以抽取利润,东印度公司对买卖东西存储也要收取费用。在1703年的3月和4月,一次私人贸易中,有72万件瓷器,里面包括数量庞大的动物和人形瓷器,大部分都是德化瓷器,多数都卖几分钱,最贵的4英镑。

( (图3)黄地龙凤双喜葫芦纹海碗

清 光绪,19世纪80年代晚期

康格收藏,1991年捐赠

此碗纹饰精美华丽,具有浓厚的宫廷色彩,应为光绪大婚时所用。 )

( (图3)黄地龙凤双喜葫芦纹海碗

清 光绪,19世纪80年代晚期

康格收藏,1991年捐赠

此碗纹饰精美华丽,具有浓厚的宫廷色彩,应为光绪大婚时所用。 )

迪美博物馆一年大概会有6~8个特别展览,规模和性质都不太一样,何琳达介绍:一般会有两到三个是超大规模的,一般说超大就是展览面积大概在1000平方米。展览的性质有两种,一个是我们做主办,然后去其他地方巡展,还有一种是我们承办。我们每季度都会有关于展览主题的会议,每个策展人以最简练的方式陈述自己想进行的展览主题,我会根据当下的具体情况来确认哪些可以继续,哪些放弃。通过的展览主题可以进入到每个月由评估委员会参与的会议。评估委员会的成员有馆长,负责运营的副馆长,公关部、教育部以及负责筹款的发展部的主任,大家从各自部门的角度评估展览的价值。

现在迪美博物馆在美国大力推广中国文化艺术,引领中美文博交流合作。2003年皖南民居荫馀堂开馆,从在中国拆迁到在迪美复原建成,历时7年,耗资1.25亿美元。2001年,迪美还与北京故宫博物院合作举办“紫禁城的神秘世界——北京皇宫的珍宝特展”。2010~2011年,迪美与北京故宫博物院再次合办了乾隆帝倦勤斋的展览,在美国纽约大都会艺术博物馆等地巡展,引起了轰动。事实上,迪美博物馆代表了中美商贸与文化交流的起点。

( 图1)李鸿章像

约翰·汤姆森 (英国,1837~1921年)

1871年

蛋白照片

弗雷德里克·汤森·沃德纪念基金会捐赠

约翰·汤姆森(John Thomson)出生于英国爱丁堡。在当地大学就读化学专业。25岁时到东方旅行开始摄影创作。几十年后,被人们称为卓越的“街头摄影家”。在中国期间,曾由三个香港人协助他的工作。1866年曾返回英国,展出了他在亚洲拍摄的摄影作品。1869年汤姆森再次来中国,在香港皇后大道开设了一间摄影室,拍摄人像和出售香港风景照片。随后,他深入中国内地和台湾,与中国社会进行了广泛的接触。 )

( 图1)李鸿章像

约翰·汤姆森 (英国,1837~1921年)

1871年

蛋白照片

弗雷德里克·汤森·沃德纪念基金会捐赠

约翰·汤姆森(John Thomson)出生于英国爱丁堡。在当地大学就读化学专业。25岁时到东方旅行开始摄影创作。几十年后,被人们称为卓越的“街头摄影家”。在中国期间,曾由三个香港人协助他的工作。1866年曾返回英国,展出了他在亚洲拍摄的摄影作品。1869年汤姆森再次来中国,在香港皇后大道开设了一间摄影室,拍摄人像和出售香港风景照片。随后,他深入中国内地和台湾,与中国社会进行了广泛的接触。 )

( (图2)焚毁之前的圆明园,北京,

1860年10月6日至18日

费利斯·比特(英国,1832~1909年)

1860年

蛋白照片

霍华德·康宁捐赠

费利斯·比特是一位具有英国与意大利双重国籍的摄影师。他是最早拍摄东亚地区的摄影师之一,也是最早的战地摄影师之一。作为战地摄影记者,费利斯·比特参加了第二次鸦片战争的战地摄影工作,在中国北方拍摄了大量的照片,这些照片至今仍经常被各国采用。因此,比特被誉为“军事报道摄影的先驱者之一”。在来中国采访之前,比特曾和另一位欧洲战地摄影师詹姆斯·罗博顿(James Robertson)采访过1853年爆发的克里米亚战争,随后,他又徒步旅行继续向东到印度和阿富汗进行摄影创作,有比较丰富的拍摄战争场面的经验。 )

( (图2)焚毁之前的圆明园,北京,

1860年10月6日至18日

费利斯·比特(英国,1832~1909年)

1860年

蛋白照片

霍华德·康宁捐赠

费利斯·比特是一位具有英国与意大利双重国籍的摄影师。他是最早拍摄东亚地区的摄影师之一,也是最早的战地摄影师之一。作为战地摄影记者,费利斯·比特参加了第二次鸦片战争的战地摄影工作,在中国北方拍摄了大量的照片,这些照片至今仍经常被各国采用。因此,比特被誉为“军事报道摄影的先驱者之一”。在来中国采访之前,比特曾和另一位欧洲战地摄影师詹姆斯·罗博顿(James Robertson)采访过1853年爆发的克里米亚战争,随后,他又徒步旅行继续向东到印度和阿富汗进行摄影创作,有比较丰富的拍摄战争场面的经验。 )

迪美博物馆藏品

(图1)美国作家霍桑像,1840年

查尔斯·奥斯古德(美国马萨诸塞州塞勒姆,1809~1890年)

布面油画

理查德·C.曼宁捐赠

纳撒尼尔·霍桑,19世纪前半期美国最伟大的小说家,其代表作品有:短篇小说集《古宅青苔》、《重讲一遍的故事》等,长篇小说《红字》、《带七个尖顶的阁楼》、《福谷传奇》、《玉石人像》等。霍桑出生于美国马萨诸塞州塞勒姆镇。他的祖辈为著名的1692年塞勒姆驱巫案的三名法官之一。

(图2)黄色缎绣彩云金龙纹吉服

苏州和北京

清 乾隆年间,1736~1795年

缎面上绣丝线和金线

沃德·I.格雷格博士及其夫人1979年捐赠

清代吉服褂,样式与龙褂相同,为圆领、对襟、左右开气、袖口平直的长袍。根据人物的身份不同,所绣图案不同。

(图3)象牙及紫檀木两用桌及梳妆台

18世纪中期广州制作

博物馆1985年购买

广东牙雕又称南派牙雕,制作着重于雕工,并讲究牙料的漂白和色彩装饰,作品多以玉质莹润、精镂细刻见长,玲珑精巧、华丽美观。按工艺技法,广州牙雕有雕刻、镶嵌、编织三大类。雕刻多采用阴刻、隐起、起突、镂雕,最擅镂雕,主要与广州独特的气候条件有着密不可分的联系。广州气候温暖湿润,象牙不易脆裂,宜于制作钻镂、透雕的作品,再加上原先的工艺水平,镂雕逐渐成为广州牙雕工艺最具特色的技艺。

迪美博物馆藏品

(图1)李鸿章像

约翰·汤姆森 (英国,1837~1921年)

1871年

蛋白照片

弗雷德里克·汤森·沃德纪念基金会捐赠

约翰·汤姆森(John Thomson)出生于英国爱丁堡。在当地大学就读化学专业。25岁时到东方旅行开始摄影创作。几十年后,被人们称为卓越的“街头摄影家”。在中国期间,曾由三个香港人协助他的工作。1866年曾返回英国,展出了他在亚洲拍摄的摄影作品。1869年汤姆森再次来中国,在香港皇后大道开设了一间摄影室,拍摄人像和出售香港风景照片。随后,他深入中国内地和台湾,与中国社会进行了广泛的接触。

(图2)焚毁之前的圆明园,北京,

1860年10月6日至18日

费利斯·比特(英国,1832~1909年)

1860年

蛋白照片

霍华德·康宁捐赠

费利斯·比特是一位具有英国与意大利双重国籍的摄影师。他是最早拍摄东亚地区的摄影师之一,也是最早的战地摄影师之一。作为战地摄影记者,费利斯·比特参加了第二次鸦片战争的战地摄影工作,在中国北方拍摄了大量的照片,这些照片至今仍经常被各国采用。因此,比特被誉为“军事报道摄影的先驱者之一”。在来中国采访之前,比特曾和另一位欧洲战地摄影师詹姆斯·罗博顿(James Robertson)采访过1853年爆发的克里米亚战争,随后,他又徒步旅行继续向东到印度和阿富汗进行摄影创作,有比较丰富的拍摄战争场面的经验。

(图3)黄地龙凤双喜葫芦纹海碗

清 光绪,19世纪80年代晚期

康格收藏,1991年捐赠

此碗纹饰精美华丽,具有浓厚的宫廷色彩,应为光绪大婚时所用。“以观众为核心”——专访美国迪美博物馆馆长兼首席执行官单孟若

自1993年以来,单孟若(Dan Monroe)一直担任迪美博物馆馆长。他领导了博物馆的改革和转型,博物馆的前身是皮博迪博物馆和埃塞克斯研究所,两家机构之前规模较小、经营不佳。他对这两家机构进行整合,打造了新型的迪美博物馆。

三联生活周刊:能否介绍一下迪美博物馆的筹款和运营情况?

( 单孟若 )

( 单孟若 )

单孟若:我们现在正在进行两大重要的博物馆扩建项目:一是2003年开放的新馆,面积超过1万平方米,由国际著名建筑师摩西·萨夫迪设计;还有面积达1.6万平方米的扩建项目,预计在2019年完工。博物馆工作人员从80人增加至300余人,博物馆入藏数千件艺术品,价值超过7000万美元。此外,我们完成了对徽州荫馀堂的维护和陈列工作,使之成为海外唯一完整保存的中国古建。迪美现在每年的运营经费从过去的340万美元上升至2400万美元。

与此同时,我们正在进行6.5亿美元的博物馆筹资项目,其中3.5亿美元为捐赠基金,2亿美元用于扩建项目,还有1亿美元用于对艺术品的重新陈列、改善博物馆的现有基础设施和其他发展计划。这得力于捐赠人对慈善事业的大力支持,也离不开董事会和博物馆领导团队的通力合作。在近20年来北美艺术博物馆的筹款项目中,迪美的规模居第三。

三联生活周刊:为什么要花费长达16年的时间来进行博物馆的改扩建项目?

单孟若:事实证明,美国的很多博物馆在过去的20年中,都在扩建,因为不少博物馆建造年代久远,但结果表明不是说实体扩大了,效果就会更好了,事实上博物馆的功能的扩建才是实质的改变。所以对我来说,怎么样使我们博物馆成为一个新型的艺术博物馆,这是最核心的。我希望从科学的角度来看艺术,或者改善观众的观看体验感,大多数博物馆都在想我怎么样能够吸引观众,我认为应该把“吸引”这个词改成“转化”,这是博物馆与观众之间关系的一种变化。

三联生活周刊:迪美收藏了大量的中国文物,怎么形成这种庞大的收藏规模?

单孟若:迪美博物馆实际上是西方建立的第一个博物馆,1799年成立,那时候美国建国才16年。其他大多数博物馆是在1870年以后才开始成立,比我们晚了近70年。最初的藏品都是船长、商人从海外带回来的,这些东西当时不一定很珍贵,但保存了一段现在已经消失的历史,让这个地区的人们可以通过这些物品了解美国以外的世界。

三联生活周刊:今后的一段时间里,是否会有和中国的博物馆合作的计划?

单孟若:我们之前与中国所做的项目“荫馀堂”,对一座徽派建筑整体进行维护和陈列,提供丰富的教育活动,这个项目的规模和时间跨度都是史无前例的。两年前跟北京故宫博物院有一个合作,我们做了一个关于倦勤斋的 “乾隆珍宝展”,之后又带去美国其他博物馆巡展,非常成功。我们正在和北京文物局积极接洽,希望迪美博物馆有机会第一次把北京的珍贵文物和灿烂文化展现给众多美国观众。 博物馆塞勒姆清代瓷器中国瓷器摄影小镇