客从何处来:非虚构的张力

作者:忆暖/ ( 阿丘(右)和表哥梁业秀在马来西亚的橡胶园中看到了祖屋的照片

)

( 阿丘(右)和表哥梁业秀在马来西亚的橡胶园中看到了祖屋的照片

)

未知的冒险

马来西亚彭亨州吉道村,一片距离中国大陆2500多公里之外的南洋偏僻胶林深处,阿丘和表哥背对着镜头,控制不住地涕泪横流。在这片茂密的原始橡胶林边缘是一条通往新加坡圣约翰岛码头的铁轨,多少年来,成千上万的华工就是从那里登上这片土地下南洋讨生活,阿丘的外公外婆就是这茫茫人潮中没有留下任何影像的模糊面孔。

时隔60多年,阿丘和表哥才真正站在外公外婆遇难前最后生活的这片土地上。与祖辈的命运相遇于此,阿丘挡不住自己中年人的泪水。

这是央视综合频道制作的一档“寻根”节目——“客从何处来”里的一幕。

“阿丘是最早敲定的嘉宾。”制片人李伦告诉本刊记者,当时这档节目还在酝酿之中,他和执行总导演郑波跑去找阿丘,希望老同事能帮着出点主意,谁知道阿丘就聊起了自己的家事——一个困扰他多年的关于外公、外婆的谜团。

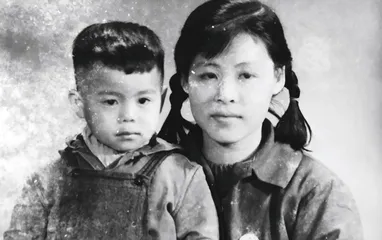

( 阿丘与妈妈

)

( 阿丘与妈妈

)

“阿丘在念中学的时候得知自己的外婆并不是亲外婆,而是母亲的姑姑。至于亲外婆是谁,遭遇了什么,家人一直讳莫如深。他隐隐听说外公、外婆在马来西亚死于非命,却没有人告诉他真实情况。”郑波告诉本刊,“当时这个节目能不能成,是一个非常大的问号。但是我一听他的故事,我就感觉人身上的真实故事远比虚构的要精彩得多。”

“我们跟阿丘聊完之后,让他去做家里的工作。”郑波给阿丘打过好几次电话催促,“他一直拖了好几天,这肯定是怵头的事儿。”阿丘更是直言:“这种探访是一种冒险,五六十年了,没人能揭开这个谜底,我把所有人不愿谈的事情、不愿正面面对的问题重新挑出来,如果做得不好,我将面对整个家庭对我的责难。”几经纠结,在解答心中深埋心结的诱惑面前,阿丘最终“妥协”了。李伦说:“这个事情已经压在他身上好多年了,如果不借着这次做节目的契机去寻找的话,可能就更没有机会了。”

( 南洋华人劳工

)

( 南洋华人劳工

)

简单地讲,李伦想要做的是一档“寻根”的非虚构的纪录片,可真要把它说清楚,三言两语还真不行。第一关寻找嘉宾就不容易。

“一开始拉出来的名单有四五十人,但后来真正去落实联系的只有二三十人。”除了一定的社会知名度和较好的社会口碑外,李伦最看重的是嘉宾本身的特质。“首先要有勇气,没有勇气的人没法儿玩这个事儿,尤其是做一个面对历史的节目。要有智慧,他有勇气去面对还不够,怎么去面对是需要智慧的。我们还希望他对人性、对历史有一定的理解力,这样的回望才会更有质量。”

( 陈冲的大爷爷陈文贵(后排中)也曾在湘雅医学院求学,他参加过“八一南昌起义”,湘雅是他革命的起点

)

( 陈冲的大爷爷陈文贵(后排中)也曾在湘雅医学院求学,他参加过“八一南昌起义”,湘雅是他革命的起点

)

按这样的标准,这几乎不是找嘉宾,而是寻找参加竞技的智慧选手了。幸运的是,除了阿丘,他们还说服了另外四位嘉宾:易中天、陈冲、马未都和曾宝仪。

如今的陈冲已经是两个孩子的母亲,自己也渐渐到了父辈当年的年龄,面对节目组家族寻根的邀约,她突然意识到自己对这一切充满了兴趣:“年轻的时候,我们总是想着自己的前程,总是看着前面,总是想明天的事情,过去的事情过去了就是过去了。到了一定的年纪之后,也是我自己有了孩子之后,我就突然想知道他们的事情,但那个时候,已经晚了。”因为祖父母一辈已经去世,再没有机会亲口将自己心中的好奇一一询问。

( 陈冲来到爷爷陈文镜当年求学的湘雅医学院,这是中国最早的中外合办医学院之一

)

( 陈冲来到爷爷陈文镜当年求学的湘雅医学院,这是中国最早的中外合办医学院之一

)

其实对于家族往事,陈冲并不是没有疑问。从小一起生活的外公在她6岁的时候自杀,此后很多年,外公不仅从家里消失,也从大人们的嘴里消失,这让她本能地觉得外公是忌讳的话题。直到长大后,她才在百度百科上读到外公张昌绍的履历。“原来外公14岁就当学徒,自学成才考进了上海医学院,1937年到伦敦大学读哲学博士,毕业后被吸收为皇家学会会员。1940到1941年,外公到美国哈佛大学医学院访问进修,抗战期间回国,在战时重庆从事研究工作。”但在陈冲心里,自己却从来没有机会认识这位叫张昌绍的外公。“好多事情在我脑子里是有问号的,但跟老人之间的表达不知道怎么回事,就是继续不下去这个对话。”

“几位嘉宾都有过类似的表述。”节目的另一位执行总导演金辉在寻找嘉宾的过程中发现,“这种节目很需要嘉宾自己的原始动力,他自己越迫切节目才越好看。而上岁数的人可能会更愿意也更能体会到寻根对自己的意义。这种心态在易中天身上表现得尤为明显。”

( 易中天来到越南谅山的古城墙遗址寻访祖先500多年前的足迹

)

( 易中天来到越南谅山的古城墙遗址寻访祖先500多年前的足迹

)

五位嘉宾,跟随节目组踏上未知旅程,开始寻找并展示自己这个“客”从何处来。

现场的冲突

( 在江苏淮安施河镇朱尖村,曾宝仪第一次见到她的四外婆

)

( 在江苏淮安施河镇朱尖村,曾宝仪第一次见到她的四外婆

)

“客从何处来”的复杂设计是:节目组通过亲属访谈、搜寻史料和实地查找逐渐为嘉宾厘清了部分家史的脉络后,并不会告诉嘉宾,而是为嘉宾精心设计出一条寻根之旅,节目最终呈现的内容便是这部分。拍摄期间,为了保持行程的连续,嘉宾要把所有的时间都交付给节目组,不能跟外界联系。而为了拍到嘉宾在面对真相那一瞬间最真实的状态,台本设计的行程和路线则是最高的机密。

“整个拍摄过程就是斗智斗勇,所有的东西都要瞒着嘉宾,要是提前漏了底,这节目就没法玩了。”郑波说,拍摄台本只掌握在自己和分集导演手中。“阿丘的第一站是去广西南宁父母家,之前我故意放话给他,接下来会从南宁直接飞马来西亚。他临行前特意收拾好大行囊,把家里的事情全部安排妥当。”郑波狡黠一笑道,“结果拍完南宁的段落之后,我跟他说下一站咱回北京,把他给气得不行。”

“而易中天一路下来一直在跟我们‘搏斗’,他每天都在探听下一站的行程,我们总是用各种手段把他支开,往偏道上引。我们之前跟他说要出国,他一直以为是去他二爷爷易甲鹇留学的日本,结果当我们最后告诉他是去越南时,他一下子就蒙掉了。”金辉说,节目组这样费尽心思,为的就是尽量保持未知的感觉,尽量把嘉宾看到历史真相的兴奋度维持在高点。

编导控制并制造出不可知,以保证当事人的兴奋,这当然是为着传播的戏剧性而设计的结构。只是,进入真正的“真人秀”时间——现场,不可控才是常态。

郑波很纠结:“不设计台本不做准备肯定不行,但一到现场,如果我们设计的表现方法打动不了他,可能嘉宾的一个眼神就把你所有的东西都改变了。”郑波负责曾宝仪这一集寻根故事,他告诉我们:“在拍摄现场她对我们设计的台本完全无感……”

曾宝仪的寻根集中在她外公的故事上。曾宝仪的外公原来在国民党铸币局工作,1949年去了台湾,此后与家人两岸分隔了几十年。在那个大时代中,这是一个伤感而又普遍的故事。“这段历史大家都知道,但是具体到一个人身上,他怎么走的这条路,我们可能不知道细节。那么就重新走一遍,看他身上发生了什么。”郑波说,这是节目组最初的构想。

于是节目组根据掌握的材料,为曾宝仪设计好了寻根路线。这还不够,郑波还准备了催泪弹——一段龙应台的文字。“那真是很打动人的文字啊!”郑波很为自己的“台本”得意,还准备自己亲自上场,用“小清新”去打动曾宝仪。结果有点残酷。“结果我一讲出来,宝仪就笑场了。说我最不喜欢的就是她了!”

“我们主要的设计是让她的某一个亲属承担一些功能,你来着重说这件事,他来说那件事,但这是非自然态的。宝仪是一个特别有礼貌的人,她觉得我是一个晚辈,第一次来到那儿,她得去拜望老人家,她想跟他们聊天,而不是按照我们最开始的安排,由一个半专家式的亲戚跟她讲特定的话。”在郑波眼里,曾宝仪虽然是一个演员,却同样是一个有思考力的嘉宾,能颠覆你的设计,“好在我们之前调查了很长时间,赢得了她的信任。”

“节目撒出去之后你要跟着嘉宾的兴趣和感觉走。”于是索性放开了手脚。郑波跟曾宝仪说,节目组只有一个要求,请她自己真正投入进去。“你有感觉就告诉我,没感觉也直说。”拍摄过程中,郑波一直在和曾宝仪沟通。“她觉得这几天的行程中她一直在扮演两种角色,第一个是演员,第二个是自己。她得配合我们的拍摄,但是又想做她自己。”在郑波看来,曾宝仪真正做她自己的时候也是她最有感觉的时候。

“我编了半天,但我想象不出她遇到哪一个场景会泪流满面。比如她外公给家里写了很多封信,我们都拿到了,想通过这些信让她体会到一个被两岸阻隔这么多年的老人的心情。但是当她回到家乡,碰到一个老人,老人的一句话却要远胜过我编织的一切东西。”郑波感慨现场永远比编剧要精彩得多,这恰恰是真人秀节目的张力所在。“她在现场三次泪流满面,我心里知道这片子成了。”

面对的勇气

当历史中曾经湮没的真相一点一滴慢慢展开还原,在探明它的过程中,没有人能预料遭遇到的将是什么。“这也是整个寻根之旅中最考验人的时刻,嘉宾任何一个即时反应都会被真实地记录在镜头里。它真正反映出来的是人如何面对历史,而不仅仅是历史。”李伦有时候也会担心:嘉宾会不会中途就不玩了?

五位嘉宾中,阿丘的心理压力可能是最大的。为了让阿丘带着两个极端的猜想,一步步接近事实最可能的面目,在片子中有一个戏剧冲突化的呈现。“第一站是在阿丘家里,他听他母亲说外公是被英军所杀,不是汉奸,他心里的那块石头瞬间就落了地。”这个回答却在郑波心里炸开了锅,“如果第一站就排除了汉奸的猜想,阿丘可能就没有动力继续接下来的探访,这就没法玩了。我立刻让分集导演跟阿丘远在马来西亚的表哥确认,他们一家是否坚定地认为外公被杀的原因是当了汉奸。”得到表哥的肯定,郑波才踏实了。“我知道这事在表哥那里又能翻回来。”

在下一站国家图书馆里,当“叛徒”与“英雄”两份截然不同的材料摆在阿丘面前的时候,阿丘之前放下的心果然又开始提了起来。而当阿丘见到远在马来西亚的姨妈和表哥,姨妈亲口对他说出当年外公被杀的罪名是汉奸时,郑波能明显感受到阿丘的心理压力:“这完全是两个极端,他太有顾虑了。当然他是个成年人,还是能克制住自己,继续下去。”

此时,阿丘的表哥梁业秀也主动要求加入了接下来的寻访之旅。“我们最早联系表哥的时候,表哥说这段历史一直也是他希望了解的,虽然他也知道可能会是负面的。他在给节目组的信中说,这对于我和阿丘的家庭都是极其敏感的,但如果这是通往真相的唯一道路,我愿意继续。只要是事实,我就希望努力,因为我要让我的孩子们知道他们怎么去面对未来。”郑波对表哥表现出来的勇气印象深刻。

不安一直延续到兄弟俩来到马来西亚的橡胶林里,当阿丘和表哥得知自己的外公、外婆可能是遭遇横祸的底层华人时,泪水伴着压力一同释放了出来。在专家陈剑的帮助和地毯式的搜索之后,关于阿丘外公是“叛徒”和“英雄”的两种猜想最终都被否定了。在阿丘的外公、外婆被杀前后6个月的时间里,当地报纸报道了他们所生活的彭亨州发生了11起华人遇害事件,和他们的遇难情况非常相似——都是在村子里、在橡胶园里被杀害。“当时英政府和游击队对峙,从事割胶等工作的底层华人处在中间,就是夹心层。专家分析说,阿丘的外公、外婆也有可能就是其中被滥杀的华人。”郑波说,这个大致的推断已经是调查所能得出的最有可能的结论。

“但我们没有给阿丘太多喘息的时间,回宾馆的路上,表哥就给了他一封信。”那是阿丘要遭遇的另一个故事,关于留在马来西亚的姨妈的故事。“阿丘姨妈陈珠英是他母亲的亲姐姐,当年阿丘母亲和两个弟弟由阿丘姑婆带回了中国,而回国的路费,却是卖掉陈珠英换来的。陈珠英留在马来西亚,经历非常坎坷。”让表哥以写信的方式告诉阿丘,是节目组的安排,然而那封信的雏形,却是梁业秀早前写给节目组的一封长信。“信中讲了表哥母亲的故事,这其实是表哥一直很想表达的,他非常心疼他的母亲。”

为了不让故事提前被泄露,郑波和节目组煞费苦心。在录制节目期间,他们要时时警惕着不让阿丘与姨妈一家单独见面、吃饭。“他姨妈的故事,问一个问题就全勾出来了——‘表哥,我姨妈当年怎么没一起回国呢?’所以,我们必须想尽办法不让他们在一块儿。从吉隆坡开车去新加坡要5个小时,兄弟俩坐一块儿是人之常情,所以我们就没让表哥跟我们一块儿走,他第二天一早坐飞机去的,又一个人坐飞机回来。”

事前丝毫没有走漏风声的故事在信中一一道来,对阿丘而言,这让他到马来西亚的寻根之旅转换了一个方向,从对外公外婆故事的困惑和伤感里,来到了近在迟尺的亲情面前。“卸掉了一个家族包袱,阿丘妈妈和姨妈姐俩这么多年既想走近又害怕给对方惹来麻烦,这种关系很微妙。”李伦说阿丘的心态变化是最明显的,“录完节目以后他又自己专门去了一趟马来西亚,带着他母亲,去见了姨妈一家人”。这一次的相见,是真正的亲人重逢,正如表哥在信中所说的:“知道了我们从哪里来,也就知道了我们为什么是一家人。”

可触摸的历史

“我是谁?我从何处来?是这个节目最根本的追问。”在五个形态各异的个体故事里,或许没有提供所谓的标准答案,有的只是一种理解的路径,具体的解读则交给嘉宾本身。了解到外公青年时代的经历后,陈冲对外公的自杀有了更多的理解:“他是一个非常纯粹的、理想主义的人,我觉得世界上有一些人,如果他们不能理想地去生活,如果他们的生存状态不是他们觉得有意义的,他们会选择走。外公就属于这一类人。”

看完外公的全部资料,陈冲在拍摄间隙对身边的编导说,这几天在她的脑海中一直回响着那首名为“Vincent”的歌。“那首歌的歌词里说,这个世界本来就不是为了像你这样美丽的灵魂所存在的,人们不能爱你,但是你的爱始终是真挚的。你觉得无望的时候,就在繁星点点的夜晚带走了自己的生命。我突然就觉得,这首歌好像就是为外公唱的。”

在金辉看来,这是一个大放异彩的情节。“说实话,我之前一直有点担心这集片子拍得有点平淡,但是有了这首歌,一下子所有东西都有一个焦点了。陈冲一直说她希望了解的不仅仅是她自己的外公,还希望把他作为一个人来了解,站在一个平等的、人文的角度去打量他。我想如果不是作为一个人去了解他,也很难让她联想到这首歌,生发出一个美丽灵魂的感触。”

完成寻根回到现实生活后,陈冲会更多地和父母聊起这些话题。过去的照片、资料、老家的祖屋,都会勾起她更多的兴趣和情感,但最重要的还不是这些物质的载体,而是一种精神层面的理解和联系。“我从哪儿来?我觉得不是一个地理上的概念,而是我的祖先怎么样从农村出来,慢慢地变成今天的我。我是谁?其实就是两点:我爱的人是谁,我就是谁;我影响了别人什么,我就是什么。”

如果说个人史是深埋在地下的细小根须,那大历史就像是生长在地面上的参天大树。当小人物的命运在某个时空节点上与大历史的纹理交汇碰撞时,激发出来的张力往往最让人喟叹动容。

“马未都的父亲出生在山东荣成的镆铘岛,一个世代以捕鱼为生的小岛。作为家里的长子长孙,马未都的父亲从小就被寄予厚望,每天都由他的祖父亲自背着出岛读书。而长大后的马未都父亲也成为一名小学教师。”金辉说,抗日战争期间岛上发生的一场惨剧,却永远地改变了马未都父亲的人生轨迹。“1944年,海上漂来一个大铁疙瘩,全村人都跑来看热闹,一个铁匠拿锤子一砸,却引爆了铁疙瘩,一下子炸死了70多人,马未都的叔叔也被炸死了。惨剧发生一个月后,马未都的父亲便独自一人出岛当兵。”

当马未都知道父亲当初离岛当兵的缘由时,他来到了老家边上的那片海滩。这片海滩跟他父亲的出走息息相关,正是在这里爆炸的那颗水雷,把他三叔炸死了,也炸出了父亲的别样人生。金辉记得当天的海风很大,“他说自己很小的时候来过这里,虽然现在变化很大,但依然能找到自己当年看到的那些石头。他一个人在沙滩上走着,随手捡起了三块石头把玩着,说这一块是我父亲,一块是我,还有一块是我儿子,这就叫一脉传承”。

节目发布会那天,曾宝仪在现场开起了玩笑,说自己的家族历史“平凡到无足挂齿”:“如果我们几个嘉宾的祖先要一起拍一部叫作《建国大业》的戏,可能他们的祖先都是有台词有特写的人,而我的祖先就是这戏里的临时演员。”在她为录完节目所写的文字里,这种对平凡的体验成了她对历史更深刻的一种理解:“不就是这一个一个在主流史料中没有脸孔、没有名字、甚至连最亲的家人都未必知道的他们,经历过什么没有选择的选择、但又切切实实地活过的人们,加总在一起,才能成为历史的洪流吗?” 客从客从何处来张力曾宝仪陈冲马未都虚构何处