布鲁诺·蒙古齐:纸上五十年

作者:钟和晏 ( 《马雅可夫斯基、梅耶荷德、斯坦尼斯拉夫斯基》 整个画面采用简洁、强烈的对角线式构图 )

( 《马雅可夫斯基、梅耶荷德、斯坦尼斯拉夫斯基》 整个画面采用简洁、强烈的对角线式构图 )

这是一张黑白水墨画般的物影照片,深浅不一的黑色阴影和整齐的细纹网格背景下静态的白色光圈和失焦的手,投射出一个几乎超现实的形象。无论是个人设计展海报还是专著封面,瑞士平面设计师布鲁诺·蒙古齐(Bruno Monguzzi)已经多次选用这张照片。

意料之中,它也被用作深圳华·美术馆“蒙古齐/纸上五十年”回顾展的展览海报,放大成3米×4米的大幅招贴,悬挂在入口展厅最醒目的位置。今年73岁的蒙古齐就站在那里,他个子不高、留一脸花白的络腮胡子,言辞间的快乐与热情极具感染力。他戴着黑色小圆框眼镜,胸前还挂了一副浅黄色玳瑁框的,两副眼镜都用黑色细绳拴住。

在那张物影形象下,蒙古齐几乎用了半小时,向我们讲述它背后的故事。因为他觉得,“这个故事清楚地解释了我如何做设计、如何工作的过程”。

1990年,瑞士摄影基金会请蒙古齐为在苏黎世举办的“存在与缺席:20世纪物影照片与艺术”展览设计海报,展览内容是关于20世纪20年代到80年代先锋艺术家创作的物影照片。物影照片作为现代摄影技术的前身,起源于19世纪三四十年代,是一种在感光材料上放置物体、用集光灯照射后曝光成像的特殊照片。

“存在与缺席”的策展人不希望蒙古齐借用展览中现成的物影作品,却又要观念性地传达物影摄影的态度,蒙古齐决定自己制作一幅物影照片。为了唤起构成主义元素,他把一张网格纸复印到热敏纸上,稍稍起皱的复印效果有些混沌,呈现出他想要的历史感。

( 《存在与缺席 :20 世纪物影照片与艺术》(1990) )

( 《存在与缺席 :20 世纪物影照片与艺术》(1990) )

他手中捏了一颗玻璃球,它能把光线聚在一点。曝光时为了让手变得模糊,他不停地抖动另外三根手指,但那样做也影响了玻璃珠的清晰度。“为了实现一个理想的圆环,我只能略施小计。抖动的时候,我把手放在玻璃珠的上方位置,并没有真正碰到它。结果,照片的视觉化和观念化感觉都很强烈,有种超现实主义的味道。”

“几个月后,一位法国策展人让我为自己的个展设计一张海报,我第一次感到迷惘,不知道该怎样‘再现’自我。我又使用了那张物影照片,因为捏着玻璃珠的手是我自己的手,而那个圆环可以被视作‘平面之眼’。”即使今天,讲述这段往事时蒙古齐仍然有些动情。

( 瑞士平面设计师

布鲁诺·蒙古齐 )

( 瑞士平面设计师

布鲁诺·蒙古齐 )

日本已故平面设计大师田中一光第一次看到蒙古齐的作品,就是这幅《存在与缺席》,1991年获“富山国际海报三年展”金奖。田中一光曾经撰文:“我对其图形表现的清晰度印象颇深,其中还流露出一种尊贵的气质。他的作品根植于瑞士现代主义平面设计的文脉中,带着卢加诺湖的清新空气,多少还有点质朴。”

“纸上五十年”是布鲁诺·蒙古齐从1961到2011年间,跨越50年的平面设计作品展,2011年开始他已经停止工作、宣布隐退。这也是华·美术馆从去年“卓思乐爵士设计回顾展”之后,第二次举办一位“设计宗师”的回顾展,华·美术馆执行馆长、平面设计师王序说:“我们希望持续关注那些在世界设计史上深刻影响过我们的设计师,收藏他们的经典之作。”

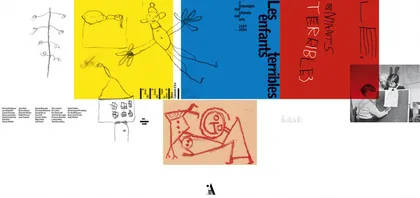

( 《魔童》(2004) )

( 《魔童》(2004) )

“上世纪八九十年代,很多人包括我自己对海报非常热爱,海报成为世界各地设计师之间交流智慧、彼此较量的一种方式,有不少像蒙古齐这样的设计师开创出独特的创作方法。”王序有些感叹,“到了21世纪,各种流派在慢慢消失,似乎进入了一个沉默的时代。”

布鲁诺·蒙古齐1941年出生在瑞士南部城市提挈诺,父亲是意大利人,母亲是瑞士人。他在两种世界观的缝隙间长大,父亲信奉社会马克思主义,母亲是笃定的自由天主教徒。

( 三联幅海报《潘扎·比乌莫捐赠展》(1995) )

( 三联幅海报《潘扎·比乌莫捐赠展》(1995) )

还是两岁半时,他摔烂了基亚索意大利领事馆那幅巨大的墨索里尼画像,表现出“早熟”的反法西斯精神。他把父母视为最初的导师:父亲在获得完美之前不罢休的工匠精神,母亲面对无需深究的问题时格外超然谦虚的态度。

不仅如此,生活在瑞士南部三角形土地上的人们受两种不同文化的影响,对瑞士人来说他们很“意大利”,对意大利人来说又太“瑞士”。也许出于这一原因,后来蒙古齐一直被定义为一个“不太瑞士”的瑞士设计师,他的创作中融合了瑞士的逻辑与结构性,以及意大利的诗性与自由。

在平面设计领域,“瑞士设计”又称“国际主义平面设计风格”,是“二战”后从瑞士和西德兴起的设计运动。其中的主导人物试图找到某种纯粹的传达方式,借助客观的信息呈现创建了一种新的操作规程,后来20年中一直被世界各地的平面设计师奉为准绳。

瑞士国际主义风格可以从荷兰“风格派”、包豪斯中寻觅到根由,工整、简洁、严谨,强调理性和功能主义,字体选择上偏好Akzidenz Grotesk与Helvetica无衬线字体,版面设计上广泛运用网格系统,也就是用固定的方格辅助版面布局,把图形、照片、文字等放在网格中编排。但是,近乎标准化的网格版面又多少使之僵化、流于程式。

1961年,在日内瓦和伦敦学习平面设计后,20岁的蒙古齐加入由安东尼奥·博杰里(Antonio Boggeri)主持的博杰里工作室。上世纪五六十年代,位于米兰杜塞广场3号的这间工作室是意大利新型版面和平面设计中心,以他们的新客观主义摄影方法和艺术性设计服务于意大利Olivetti公司、倍耐力公司、La Rinascente百货公司等客户。

有一天,博杰里把年轻的蒙古齐叫进他的办公室,开始谈论各种蜘蛛网。内心忐忑的蒙古齐想,对于要解雇某个人来说,这真是一个奇怪的开场白。最后,博杰里说:“大部分的瑞士平面设计就像蜘蛛网一样,结构非常完美,但这种完美在很多情况下没有用处,只有当它捕获苍蝇、撕破蛛网时才产生意义。你现在要做的就是寻找到这样的苍蝇,来打破完美的蛛网。”

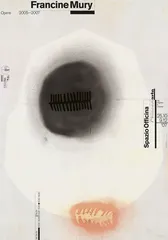

( 《弗兰辛·米里》(2007) )

( 《弗兰辛·米里》(2007) )

蒙古齐突然领悟到,设计只是一件工具,“苍蝇”才是喂饱蜘蛛、解决问题的关键。他说自己从此开始缓慢艰难的捕捉过程,试图找到一两只打破常规的小虫,其中产生了一些“打破蛛网”的美好时刻,比如为巴黎奥赛博物馆设计的开馆海报。

1986年春天,巴黎奥赛博物馆(Musée d'Orsay)开馆前几个月,曾组织过一场海报设计竞赛。大部分入围作品都再现一幅画作、从画作中裁剪某个细节,或者是博物馆建筑及其拱顶、大钟、海王星头像等局部。面对这些设计方案,博物馆总监让·让热(Jean Jenger)意识到,他其实不希望海报上出现画作或建筑本身。

( 为巴黎奥赛博物馆设计的开馆海报(1986) )

( 为巴黎奥赛博物馆设计的开馆海报(1986) )

在这之前,蒙古齐已经为奥赛设计了一个极其简洁有力的标志,由一个字母M、一个字母O和一个小标点组成。奥赛的藏品以19世纪中期到20世纪中期印象派绘画为主,他参考了那个时期最常用的法国Didot字体。“我用手绘的方式,完成了M和O的字体设计。字母O更忠实于Didot字体,然后我改变了M的比例,让它与长方形的O保持一致。”

蒙古齐并没有参加海报竞赛,但奥赛博物馆再次向他求助,他们急需一幅优秀的作品。有一天,蒙古齐在家中翻阅雅克·亨利·拉蒂格(Jacques Henri Lartigue)的摄影画册,目光落于拉蒂格1910年拍摄的《ZYX 24起飞,卢扎特》,照片上拉蒂格的兄弟们在卢扎特庄园里组装起来的滑翔机正要飞向蓝天,他的心中突然有了答案。作为一种隐喻,他截取了《ZYX 24起飞,卢扎特》中的滑翔机与人物图像,放置在字母O的下方,滑翔机的机翼穿过白色的中空部分。

( 为巴黎奥赛博物馆设计的开馆海报(1986) )

( 为巴黎奥赛博物馆设计的开馆海报(1986) )

但是,让热对选用拉蒂格的照片感到不安,他担心不被拉蒂格基金会允许,而且奥赛也并非“航空博物馆”。他开始在房间里来回踱步,看着海报不停地自言自语,最后,如同法国喜剧中那种令人匪夷所思的结局,他对蒙古齐说:“我深信这张海报正是我们所需的,我会亲自把它带给馆长。”

除了安东尼奥·博杰里,俄国构成主义大师埃尔·李西茨基(El Lissitzky)是另一位对蒙古齐影响至深的人物。每次被问及,他总会很快提到李西茨基的名字。

俄国构成主义运动对设计的社会功能的重视,奠定了现代设计的基础。作为现代版面设计中抽象语言的创造者,李西茨基试验了相当多的技术手段,如摄影蒙太奇、摄影术和拼绘的视觉综合等,通过大量几何形状,达到构图的平衡和唯美效果。

所以,安东尼奥·博杰里后来在《1961年的某一天》一文中,这样评价蒙古齐:“他在字体设计方面具有独特的天赋,从现代主义设计中,找到了能够标示新时代价值与结构的几何图形精神。”

“虽然蒙古齐以意大利语为母语,但我认为他首先是瑞士平面设计师。对传统瑞士设计的表现形式有批评,但更多是良性的传承。在字体选择和编排上,他还是接纳了瑞士版面的一些精髓,至少基础是建立在网格式的瑞士编排之上的。”“蒙古齐/纸上五十年”的策展人何见平在展览现场说,他还与中国美术学院合作,出版了一本同名书籍。

在《蒙古齐/纸上五十年》书中,何见平从字体、色彩运用、点线面、包豪斯、图像结构相关性等角度,逐一分析了蒙古齐的一些作品。比如,他对色彩处理有独特的技巧和方法,经常使用两种色彩基调:黑白灰蓝色给人安静的感受,以及三原色大面积的纯色运用。例如1975年的《马雅可夫斯基、梅耶荷德、斯坦尼斯拉夫斯基》海报,三位艺术家的名字选用无衬线字体,放置在纵横的红黑灰三大色块中,整个画面采用简洁、强烈的对角线式构图。

( 《婚礼》 )

( 《婚礼》 )

包豪斯作品的色彩中对红黄蓝三原色的运用,一定程度上受荷兰风格派的影响。包豪斯色彩理论认为,“形态、色彩、材料、明暗、比例、肌理等元素与平面图形、立体形式不可分割,简单几何形与色彩之间存在着必然联系”。康定斯基在教学过程中,曾做过一系列关于形状和色彩关系的实验和研究。

《瑞士收藏中的康定斯基展览》海报中,蒙古齐再现了包豪斯的色彩理论,色彩与几何图形组合在一起——红色的正方形、黄色的梯形、蓝色的圆形。2000年为卢加诺州立艺术馆展览所作的《和谐》,又一次出现了风格派惯用的红黄蓝原色,以及不同时代、不同地区的24款字体。

( 《莱昂内尔·费宁格》 )

( 《莱昂内尔·费宁格》 )

《博塔/库基》是关于瑞士建筑师马里奥·博塔与意大利新表现主义画家恩佐·库基的展览,海报以博塔设计的教堂建筑图纸为底图背景。两位主角的名字置于视觉中心,相关信息分别置于红色、蓝色、浅灰色的色块中。

博塔的名字被放大形成圆拱形,与教堂的穹顶相互映衬,以文字信息的大小、主次比例形成一种画面空间感。同样的空间纵深感也可以从《奥迪隆·雷东》展览海报上看到,Odilon Redon名字的每个字母由小至大、由远及近,延伸形成线、面和立体空间之间的关系。

以美国平面设计师鲁道夫·德哈拉克(Rudolph de Harak)看来,蒙古齐把个人情愫和人性成分,多多少少地混入设计过程中,所以比起常见的瑞士学派设计师,具有更多温暖的价值。德哈拉克说:“他设计中运用的每一元素都是经过深思熟虑的,包括尺寸、色彩、主题形象、字体选择和磅数、照片裁选等。更重要的是创造出留白和疏离感,让观者在潜意识中填补空隙,获得一种共同参与的心理感应。”

《脆弱》就是留白处理方式的典型例子之一,这是为法国、英国和瑞士三个国家18岁左右年轻艺术家巡展设计的海报。他们彼此之间非常不同,又有些边缘化。

( 《博塔 / 库基》中以文字信息的大小、主次 比例形成一种画面空间感

)

( 《博塔 / 库基》中以文字信息的大小、主次 比例形成一种画面空间感

)

在展厅里,蒙古齐指着这幅作品解释说:“我要面对的宣传受众是对艺术有点好奇心的人,我需要真正激发他们的兴趣。我所用的工具包括与‘脆弱’主题和巡回展览特定相呼应的大号字体模板,各国缩写主题词GB、F和CH等。我将所有可能的字体围绕在外围,以暗示艺术家边缘化的身份。”

这样的处理让海报显得十分空阔,中间留有一大片空白,在设计时他预料到,那片空白区也许会被人“利用”。有一天,他在《脆弱》海报上,看到有人留下了一个斗大的手写单词——“真美”。

( 《脆弱》的画面上将所有可能的字体围绕在外围, 以暗示艺术家边缘化的身份 )

( 《脆弱》的画面上将所有可能的字体围绕在外围, 以暗示艺术家边缘化的身份 )

整个20世纪60年代,蒙古齐忙于为IBM新开发的“高尔夫球”打字机制作广告,为1967年蒙特利尔世界博览会设计展厅等。1965年,他被威尼斯奇尼基金会选为“格式塔心理学”及版面设计的讲师,他也曾在瑞士卢加诺应用学院讲授这些理论。

格式塔心理学又称完形心理学,兴起于20世纪初的德国,它从视觉感知的角度,研究了人在接受视觉信息时所经历的过程。它提出了多项视觉、知觉的组织原则,包括完形原则、简洁原则、视错觉原理等,认为图形的大小、方向、位置等发生变化,大脑皮层对外界刺激进行组织,会产生不同的感受,其中一些原理也适用于平面设计。他说:“格式塔心理学,让我明白了设计师怎样用理性而非感性去学习和设计。”

( 《和谐》中出现了风格派惯用的红黄蓝原色 )

( 《和谐》中出现了风格派惯用的红黄蓝原色 )

20世纪70年代起,蒙古齐定居瑞士小城梅里德。从1987到2002年间,他是瑞士卢加诺州立艺术馆的唯一设计师,华·美术馆两间展厅中的所有海报都是为这家艺术馆的一系列展览而作,尺幅以F4(128厘米×90.5厘米)单幅和F12(128厘米×271.5厘米)三联幅居多。这些用文字和图像编织成的作品没有既定的风格,蒙古齐逐一向我们分析其中的字体编排:极简的、构成主义的、几何图形式的、新古典主义的、包豪斯的、后巴洛克风格的、超现实主义的等等。

度过了“纸上五十年”后,如今,蒙古齐对设计的定义仍然是:“一种关于如何解决问题的训练,一个针对特定功能而赋予适当形式的智力与实用主义过程。平面设计就是那种令词语可以被看见、阅读和理解的转换工具,如果可能的话,还将被记忆。”

他在展览论坛上阐述:“处理一个平面设计问题的过程,简而言之就是沟通、传达。和谁沟通、谁是你的听众?你需要说什么、传达怎样的一些讯息?有哪些适合使用的工具、如何组织它们?在视觉传达中,形式必须从内容和所需传达信息的可能维度中产生。”

所以,半个世纪中无论时尚如何变化,蒙古齐坚持自己的“方法论”。他借用意大利设计大师阿奇列·卡斯蒂廖尼(Achille Castiglioni)的话,“从来就没有卡斯蒂廖尼风格,只有卡斯蒂廖尼方法”。当然,在方法论背后,还有50年持续不断对设计的热爱。

《春天对我而言又是什么》

“1987年,海因茨·布特勒拍摄了一部关于维也纳郊外老年犹太人收容所的纪录片,片名来自他和其中一位犹太老人费劳·阿兹德尔博的对话。他让我为影片设计海报,带了一堆他拍摄的照片给我。我留下了唯一一张有费劳·阿兹德尔博老太太的照片,因为没有特写镜头,我要了一张底片。

我需要的是可以讲出故事的形象,一张具有象征力量的照片。我回到暗房,将她那张坚毅的脸放大,在两个胶片盒之间放上一块窄条纸板,并再次曝光。对角线式的光带穿过她的脸,一下子就产生了叙事感。”

《牵手相援》

“1980年11月,意大利伊尔皮尼亚小镇发生了一场大地震,米兰市议会让我连夜设计一张海报,招募志愿者并宣告米兰的援助政策。他们给了我一首弗兰科·福蒂尼写的诗及相应文稿,这样的情况下经常会滥用悲惨的图片,所以当时我也同意在海报上以字体编排为主。

离开市政厅前,我遇到一位刚从汉堡回来的旧同事,他的手提箱中有份德文报纸,上面一张两位地震哀悼者的照片非常震撼。我拿了他的报纸开车回瑞士,我心里知道,那张照片远比福蒂尼的诗歌有表现力。回到家,我减去诗歌的末尾部分,把那张哀悼者的照片放大占据一半的位置,并用色块蒙盖照片,好像一层制造距离感的面纱。

第二天,我把这个方案展示给市议会,我知道我违背了他们给我的工作要求。20多位议员安静严肃地围坐在长桌旁,我举着我的草稿,也什么都没有说。最后,有个离我很近的人轻声说:‘它很感人,让我想起了布兰卡契教堂里的马萨乔壁画。’”

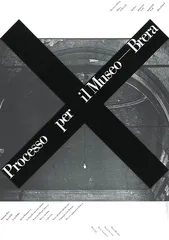

《布雷拉美术馆的历程》

“我通常选用那些已经存在的东西,将它们整合一下,让它们开始发声。背景照片是多年前布雷拉博物馆的海报,展现了皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡(Piero della Francesca)被俗称为《卵下圣母》的名作细节,鸡蛋从一处贝壳形拱顶悬垂下来。

我从拱劵所构成的中心轴开始设计,从画面上看就是一个X形。X也源自展览名称中的核心词‘关于’,还有‘宇宙唯一’的内涵。它否定了一切,这里尤指美术界、博物馆的腐朽和官僚作风。”

《弗拉默尔/保卢奇》

“我从寻找能够伫立在熙攘街头的两幅经典作品开始,它们必须具备结构上的垂直性,又是截然相对的:黑暗与明亮、充盈与空虚。所以,我选择了两组相反的标志性形象作为核心信息,蓝色圆盘源自保卢奇天蓝色的变形虫,黑色矩形与弗拉默尔基于古埃及《亡者之书》的摄影作品有关,与投射在埃及列柱上的光线以及保卢奇细长的《物件》共同构成这幅海报。

在上书作者姓名的纵向条块上,为了减弱象征图形的叠加,我用遮挡左右边缘来柔化它。所有的文本只在左侧顶部安静地显示,5个黑色条块一如音乐对位法那样,支撑起展览的核心信息。”

《Bi6图形双年展》

“对于左边布局严谨的三分之一海报而言,网格是必须的,9个展览的综合信息需要清晰的结构来表现。右幅画面上,Bi6作为识别结构重复出现了两次,副标题‘隐秘的地理’暗喻了一种镜面式的双向对称。中幅是米莫·约迪切活力四射的照片,在节奏欢快的条块、标题和文本配合下,左幅的9个黑色矩形与照片上街头12个跳动的投影相映成趣。”

《婚礼》+《莱昂内尔·费宁格》

“我为美术馆设计的海报,基本上都是采用展览人物所处年代最具代表性的字体,《婚礼》和《莱昂内尔·费宁格》就是例子。1927年,奥斯卡·施莱默曾与赫尔曼·谢尔岑合作芭蕾剧《婚礼》——斯特拉文斯基“俄国时期”的最后作品。在包豪斯,施莱默试图通过这一项目发展出一套专门的形式语言。画家莱昂内尔·费宁格同样被吸纳入包豪斯学校。

对于这两个设计,包豪斯的平面元素都可以成为资源。《婚礼》海报中总共36个英文字母,其中22个借用了赫伯特·拜耶1925年所设计的无饰线字体‘通用体Universal’和1933年的有饰线字体‘拜耶体Bayertype’,另外4个是当时流行的‘Assembled’字体,黄、红、蓝等几何图形则直接取自奥斯卡·施莱默的《丈夫的祈祷者》。”

《弗洛伦丝·亨利/露西娅·莫霍利》

“我不时喜欢自己摆弄一下照相机,因为我的一些摄影想法不可能解释给某位摄影师听。为摄影师及艺术家弗洛伦丝·亨利设计海报,我知道我要她的名字作为设计的组成部分,可能是以一种影像的形式。我知道我要用到镜子,因为弗洛伦丝作品迷恋于反射的影像和镜子。我知道我要用她那张由露西娅·莫霍利所拍摄的肖像,因为莫霍利在包豪斯拍摄的照片将作为展览的后缀。

我开始调校镜子,毫无收获的几个小时过去之后,灵感出现了。我把亨利字体制作的名字粘在肖像背面,用两面镜子的双重反射,产生出新的图像。”

《黑洞/基亚索爵士音乐节》

“这个四色套印的三联幅是爵士音乐节的海报,那年的主题是‘黑洞’,所以我把黑洞的形象呈现出来,而且构图必须有音乐气息。我没有采取电脑制作,而是用铅笔在纸上戳出洞孔,不同的力度形成不同的洞孔,台灯的灯光透过孔洞透射到一面白墙上。我缓慢移动光线和纸张,让我的儿子用相机拍下来。我挑选几帧再次拍成负片,‘黑洞’的音乐之旅便启程了。” 五十年纸上布鲁诺蒙古